광교

개요

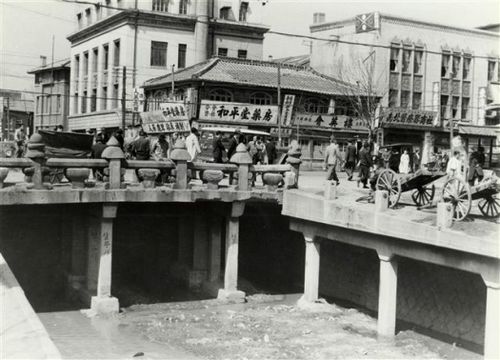

광교는 서울 종로 네거리에서 남대문으로 가는 큰 길을 잇는 청계천 위에 걸려 있던 조선시대의 다리[1]이다.현재는 교통의 흐름을 막지 않기 위해 원래 위치에서 상류쪽으로 옮겨 복원되었다. 청계천이라는 교명은 현대 사회를 살아가는 우리에게 익숙하지만, 광교라는 교명은 처음 들어보는 사람들이 많을 것이다. 그래서 경성 지식인들의 소설 및 논문을 통하여 광교가 경성을 살아가는 이들에게 어떤 의미였는지 탐색해 보고자 한다.

내용

광교는 서울 종로 네거리에서 남대문으로 가는 큰 길을 잇는 청계천 위에 걸려 있던 조선시대의 다리[2]이다. 원래는 종로구 우정국로와 중구 남대문로를 잇는 위치에 있었으나 현재는 종로구 청계천로 35(서린동)와 청계천로 30(다동)사이에 있다. 광교가 나온 소설의 목록은 아래와 같다.

| 소설제목 | 작가 | 구절 |

|---|---|---|

| 천변풍경 | 박태원 | “...배다리를 건너는 일 없이, 그대로 남쪽 천변을 걸어, 광교를 지나가더라도 우리는 별로 그것에 괴이한 느낌을 갖지 않아도 좋을 것이다." |

| 소설가 구보씨의 일일 | 박태원 | 집을 나와 천변 길을 광교로 향하여 걸어가며, 어머니에게 단 한마디 ‘네―’ 하고 대답 못 했던 것을 뉘우쳐 본다. 하기야 중문을 여닫으며 구보는 ‘네―’ 소리를 목구멍까지 내어 보았던 것이나 중문과 안방과의 거리는 제법 큰 소리를 요구하였고, 그리고 공교롭게 활 짝 열린 대문 앞을, 때마침 세 명의 여학생이 웃고 떠들며 지나갔다. |

위의 소설들을 통하여, 서울이 경성이었던 시절에는 광교가 하나의 지표처럼 여겨졌다는 사실을 알 수 있다. 현대 사회를 살아가는 우리가 '청계천 다리'를 종로구의 상징적인 건축물로 떠올리듯, 경성의 당시에는 광교가 그 역할을 했던 것이다.

광교는 뿐만 아니라 문화재로서의 가치도 충분히 지니고 있다. 채호석의 논문에서 위와 같은 사실을 확인할 수 있다.

광교(廣橋)·북광통교(北廣通橋)·대광통교(大廣通橋)·광통교(廣通橋)·대광교(大通橋)라고 불리던 광교는 본래는 흙과 나무로 만들었던 것인데, 홍수로 인한 유실이 심해지자 대종 때 정릉의 식물을 이용하여 돌로 다시 만들었다 한다. 정릉은 태조 이성계의 계비 신덕왕후 강씨의 능으로 본래 정동에 있다. 정릉을 지금의 정릉으로 이전할 때 식물들이 남았는데, 광교는 이 식물들을 사용하였다. 특히 남북 양측의 석벽을 이룬 12개의 신장석(腎臟石)의 문양은 문화재로서 가치가 많다고 한다. 광통교라는 이름은 청계천에 놓여 있는 다리 가운데 가장 폭이 넓었고 사람이 많이 다녔기 때문이라고도 하고, '광통방(廣通坊)'에 속해 있기 때문이라고도 하나 어느 것이 먼지인지는 모른다. |

||

| 출처: 채호석, <1934년 경성, 행복찾기-박태원의 「소설가 구보씨의 일일」[3] | ||

현재는 교통의 흐름을 이유로 사람들의 기억속에서 잊혀진 광교. 그러나 경성의 소설들 속에서는 여전히 숨쉬고 있다.

참고문헌

채호석, <1934년 경성, 행복찾기-박태원의 「소설가 구보씨의 일일」민족문학사연구 6권0호, 민족문학사학회·민족문학사연구소, 1994, 187-210p

박태원, <천변풍경>

박태원, <소설가 구보씨의 일일>