"전일상 영정 및 한유도"의 두 판 사이의 차이

(→2차 수정) |

|||

| 6번째 줄: | 6번째 줄: | ||

|영문명칭= | |영문명칭= | ||

|한자=田日祥影幀및閒遊圖 | |한자=田日祥影幀및閒遊圖 | ||

| − | |주소=충청남도 홍성군 | + | |주소=충청남도 홍성군 구항면 거북로 422-41(홍주성역사관 소장) |

|소장처= | |소장처= | ||

|지정번호=충청남도 유형문화재 제127호 | |지정번호=충청남도 유형문화재 제127호 | ||

| 22번째 줄: | 22번째 줄: | ||

=='''해설문'''== | =='''해설문'''== | ||

| − | === | + | ===국문=== |

| − | + | 전일상 영정 및 한유도는 조선 후기 무신 전일상(1700~1753)의 초상과 한가롭게 더위를 피하고 있는 풍경을 그린 그림이다. 한유도(閒遊圖)는 1748년(영조 24) 화가 김희겸(?~1763)이 그렸다. | |

| − | + | 전일상은 5대에 걸쳐 무관을 배출한 홍성군 구항면의 담양 전씨 집안에서 태어났다. 1661년(숙종 1) 무과에 급제한 뒤, 전라우수사와 경상좌병사를 비롯하여 여러 관직을 두루 거쳤다. | |

| − | |||

| − | |||

| − | + | 초상화는 가로 90.2㎝, 세로 142.4㎝의 크기로 비단에 그렸다. 가슴에 두 마리 학을 수놓은 관복을 입고, 호랑이 가죽을 깐 의자에 앉아 있는 당당한 무사의 모습이다. | |

| − | + | 한유도는 가로 87.5㎝, 세로 119.5㎝의 크기로, 종이에 옅은 채색으로 그렸다. 정자 위에 앉아 편한 옷차림으로 한가로이 더위를 피하고 있는 모습이다. 오른손에 잡고 있는 매와 정자 기둥에 걸려 있는 칼, 정자 앞에 있는 흰 말 등이 무인의 모습을 잘 보여주고 있다. | |

| − | + | 여인과 마부에 비해 전일상의 얼굴은 초상화를 그리듯 매우 상세하여 대조적이다. 18세기 양반들의 더위를 피하는 풍습과 풍속화에 초상화 기법을 활용한 특징을 살필 수 있다. | |

| − | + | ===영문=== | |

| − | === | + | ===영문 해설 내용=== |

| − | + | 조선시대의 무신 전일상(1700-1753)의 초상화와 전일상이 한가로이 더위를 피하고 있는 풍경을 그린 그림이다. 한유도는 1748년 도화서의 화원 김희겸(?~1763)이 그렸다. | |

| − | 전일상은 지금의 홍성군 구항면의 담양전씨 집성촌에서 태어났다. 5대를 연이은 무관 집안 | + | 전일상은 지금의 홍성군 구항면의 담양전씨 집성촌에서 태어났다. 5대를 연이은 무관 집안 출신이며, 그 역시 전라도와 경상도의 수군을 지휘하는 등 여러 관직을 두루 거쳤다. |

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| + | 초상화는 가로 90.2㎝, 세로 142.4㎝ 크기의 비단에 채색하여 그렸다. 호랑이 가죽을 깐 의자에 관복을 입고 앉아 있으며, 당당한 무사의 모습이 나타난다. | ||

| + | 한유도는 가로 87.5㎝, 세로 119.5㎝ 크기의 종이에 채색하여 그렸다. 굽이쳐 흐르는 냇물 옆에 정자가 서 있고, 정자에는 전일상이 편한 옷차림으로 앉아 있다. 전일상이 오른손에 잡고 있는 매, 정자 기둥에 걸려 있는 칼, 정자 앞에 있는 흰 말 등은 모두 전일상이 무예를 닦은 사람임을 상징한다. 여인들과 마부는 간략하게 표현한 데 비해 전일상의 얼굴은 초상화를 그리듯 자세히 그린 것이 대조적이다. 18세기 양반들이 더위를 피하는 풍습을 살필 수 있으며, 풍속화에 초상화 기법을 활용한 새로운 양식을 보여준다. | ||

=='''참고자료'''== | =='''참고자료'''== | ||

| 83번째 줄: | 54번째 줄: | ||

[[분류:초상화]] | [[분류:초상화]] | ||

[[분류:회화]] | [[분류:회화]] | ||

| + | [[분류:2020 영문집필]] | ||

2020년 10월 1일 (목) 00:53 판

| 전일상영정및한유도 |

|

전일상 영정 및 한유도, 국가문화유산포털, 문화재청. |

|

| 대표명칭 | 전일상영정및한유도 |

|---|---|

| 한자 | 田日祥影幀및閒遊圖 |

| 주소 | 충청남도 홍성군 구항면 거북로 422-41(홍주성역사관 소장) |

| 국가유산 종목 | 충청남도 유형문화재 제127호 |

| 지정(등록)일 | 1987년 12월 30일 |

| 분류 | 유물/일반회화/인물화/초상화 |

| 시대 | 조선시대 |

| 수량/면적 | 2점 |

| 웹사이트 | 전일상 영정 및 한유도, 국가문화유산포털, 문화재청. |

해설문

국문

전일상 영정 및 한유도는 조선 후기 무신 전일상(1700~1753)의 초상과 한가롭게 더위를 피하고 있는 풍경을 그린 그림이다. 한유도(閒遊圖)는 1748년(영조 24) 화가 김희겸(?~1763)이 그렸다.

전일상은 5대에 걸쳐 무관을 배출한 홍성군 구항면의 담양 전씨 집안에서 태어났다. 1661년(숙종 1) 무과에 급제한 뒤, 전라우수사와 경상좌병사를 비롯하여 여러 관직을 두루 거쳤다.

초상화는 가로 90.2㎝, 세로 142.4㎝의 크기로 비단에 그렸다. 가슴에 두 마리 학을 수놓은 관복을 입고, 호랑이 가죽을 깐 의자에 앉아 있는 당당한 무사의 모습이다.

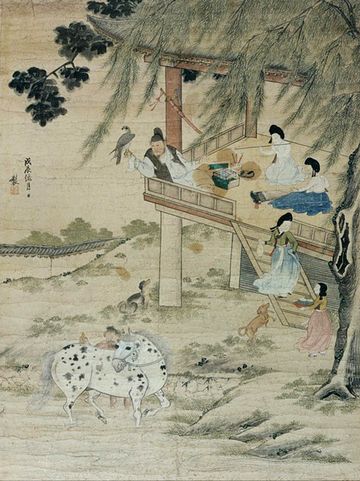

한유도는 가로 87.5㎝, 세로 119.5㎝의 크기로, 종이에 옅은 채색으로 그렸다. 정자 위에 앉아 편한 옷차림으로 한가로이 더위를 피하고 있는 모습이다. 오른손에 잡고 있는 매와 정자 기둥에 걸려 있는 칼, 정자 앞에 있는 흰 말 등이 무인의 모습을 잘 보여주고 있다.

여인과 마부에 비해 전일상의 얼굴은 초상화를 그리듯 매우 상세하여 대조적이다. 18세기 양반들의 더위를 피하는 풍습과 풍속화에 초상화 기법을 활용한 특징을 살필 수 있다.

영문

영문 해설 내용

조선시대의 무신 전일상(1700-1753)의 초상화와 전일상이 한가로이 더위를 피하고 있는 풍경을 그린 그림이다. 한유도는 1748년 도화서의 화원 김희겸(?~1763)이 그렸다.

전일상은 지금의 홍성군 구항면의 담양전씨 집성촌에서 태어났다. 5대를 연이은 무관 집안 출신이며, 그 역시 전라도와 경상도의 수군을 지휘하는 등 여러 관직을 두루 거쳤다.

초상화는 가로 90.2㎝, 세로 142.4㎝ 크기의 비단에 채색하여 그렸다. 호랑이 가죽을 깐 의자에 관복을 입고 앉아 있으며, 당당한 무사의 모습이 나타난다.

한유도는 가로 87.5㎝, 세로 119.5㎝ 크기의 종이에 채색하여 그렸다. 굽이쳐 흐르는 냇물 옆에 정자가 서 있고, 정자에는 전일상이 편한 옷차림으로 앉아 있다. 전일상이 오른손에 잡고 있는 매, 정자 기둥에 걸려 있는 칼, 정자 앞에 있는 흰 말 등은 모두 전일상이 무예를 닦은 사람임을 상징한다. 여인들과 마부는 간략하게 표현한 데 비해 전일상의 얼굴은 초상화를 그리듯 자세히 그린 것이 대조적이다. 18세기 양반들이 더위를 피하는 풍습을 살필 수 있으며, 풍속화에 초상화 기법을 활용한 새로운 양식을 보여준다.

참고자료

- 전일상영정및한유도(田日祥影幀및閒遊圖), 문화재청 국가문화유산포털. http://www.heritage.go.kr/heri/cul/culSelectDetail.do?pageNo=1_1_1_1&ccbaCpno=2113401270000#

- 전일상영정및한유도(田日祥影幀─閒遊圖), 한국민족문화대백과사전. http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/SearchNavi?keyword=%EC%A0%84%EC%9D%BC%EC%83%81%EC%98%81%EC%A0%95%EB%B0%8F%ED%95%9C%EC%9C%A0%EB%8F%84&ridx=0&tot=5216

- 「전일상 영정 및 한유도」, 한국향토문화전자대전. http://www.grandculture.net/ko/Contents/Index