대동도(大同道)

| 주요 정보 | |

|---|---|

| 대표표제 | 대동도 |

| 한글표제 | 대동도 |

| 한자표제 | 大同道 |

| 하위어 | 생양역(生陽驛), 대동역(大同驛), 안정역(安定驛), 숙녕역(肅寧驛), 안흥역(安興驛), 가평역(嘉平驛), 신안역(新安驛), 운흥역(雲興驛), 임반역(林畔驛), 차련역(車輦驛), 양책역(良策驛), 소곶역(所串驛), 의순역(義順驛) |

| 관련어 | 흥교도(興郊道), 흥화도(興化道), 관군(館軍), 관로찰방(館路察訪), 사행로(使行路), 역도(驛道), 역승(驛丞), 관승(館丞), 역관(驛館) |

| 분야 | 경제/교통/육운 |

| 유형 | 개념용어 |

| 지역 | 대한민국 |

| 시대 | 조선(朝鮮) |

| 집필자 | 조병로 |

| 조선왕조실록사전 연계 | |

| 대동도(大同道) | |

| 조선왕조실록 기사 연계 | |

| 『세조실록』 2년 11월 16일, 『중종실록』 39년 9월 18일, 『세종실록』 22년 3월 3일, 『세조실록』 10년 7월 16일, 『중종실록』 39년 2월 27일, 『성종실록』 9년 12월 6일, 『중종실록』 17년 12월 8일, 『태종실록』 9년 1월 18일, 『태종실록』 9년 7월 12일, 『태종실록』 13년 9월 1일, 『세종실록』 11년 8월 18일 | |

조선시대에 평안도 평양과 의주 사이에 설치된 역을 관할한 역도.

개설

대동도(大同道)는 조선시대의 41역도(驛道) 가운데 하나로, 평안도의 평양·순안·숙천·안주·가산·정주·곽산·선천·용천·의주 등지에 설치된 역참을 관할하였다. 세종대에는 관로찰방제(館路察訪制)를 시행하여 찰방 1명을 파견했으며, 역의 명칭도 ‘관(館)’이라 하였다. 그 뒤 세조에서 성종 연간의 역제(驛制) 개편에 따라 평안도의 역도는 대동도와 어천도(魚川道)로 분화되었으며, 역참의 명칭은 ‘역(驛)’으로 통일되었다. 대동도는 평양에서 의주를 지나 중국 북경까지 오가는 사신들의 사행로(使行路)에 해당하는 중요한 역로(驛路)를 관할하였다.

내용 및 특징

대동도는 고려시대의 흥교도(興郊道) 및 흥화도(興化道)의 속역 중 일부로 편성되었다. 조선전기 세종대에는 전국의 역로를 44역도-537속역 체제로 정비하는 과정에서 평안도에는 관로찰방 하나만을 역도로 두었다. 관로찰방은 평양·순안·숙천·안주·가산·정주·곽산·선천·용천·의주 등지에 설치된 13개의 관(館)을 관할하였다. 구체적으로는 중화의 생양관(生陽館), 평양의 대동관(大同館), 순안의 안정관(安定館), 숙천의 숙녕관(肅寧館), 안주의 안흥관(安興館), 가산의 가평관(嘉平館), 수천의 신안관(新安館), 곽산의 운흥관(雲興館), 선천의 임반관(林畔館), 철산의 차련관(車輦館), 인산의 양책관(良策館), 정녕의 소곶관(所串館), 의주의 의순관(義順館) 등이었다.

그 뒤 세조에서 성종 연간에는 관을 역으로 통일하고, 역도를 재편해 대동도와 어천도로 나누어 찰방(察訪)을 파견하였다. 그 결과 대동도는 『경국대전(經國大典)』체제에서 평양의 대동역, 중화의 생양역, 순안의 안정역, 숙천의 숙녕역, 안주의 안흥역, 가산의 가평역, 정주의 신안역, 곽산의 운흥역, 선천의 임반역, 용천의 양책역, 의주의 소곶역·의순역 등 12개의 속역으로 편제되었다. 대동도는 조선후기까지 평안도의 역도 중 하나로 존속하다가 1896년(건양 1) 1월에 폐지되었다.

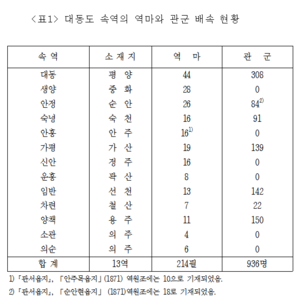

그런데 다른 지역과 달리 대동도에 속한 역에는 원래 역리(驛吏)가 없었기 때문에, 주로 인근 고을에서 차출된 관군(館軍)이 사신 접대 등의 역무를 맡아보았다. 관군(館軍)은 평양의 대동관(大同館)이나 안주의 안흥관(安興館) 같은 각 역의 관문(館門)에서 사객 등의 행차를 접대하는 역민의 하나로서 대부분 보충군(補充軍)이나 향리로써 입마하거나 또는 공천(公賤)이나 난신노비(亂臣奴婢)로써 충원하였다(『세조실록』 2년 11월 16일). 그 뒤 1483년(성종 14)에는 향리의 부담이 감당하기 어렵게 되자 여러 논란을 거듭하다가, 결국 건실한 양민을 관군으로 차정하게 하였다. 다음 <표1>은 대동도의 속역별 관군 배속 현황을 『여지도서(輿地圖書)』 평안도 편을 통해 집계한 것이다.

그런데 관군의 입역은 그중에서도 말을 사육하여 바치는 입마역(立馬役)이 가장 큰 고역이었다. 조정에서는 역마를 기르는 데 필요한 경비에 충당하도록 마위전(馬位田)을 지급해 주었는데, 스스로 경작하기보다는 토지를 빌려 주고 전세(田稅)만 받는 경우가 많았다. 또 일부 관군이 도망하여 수가 부족할 경우 보충군이나 사사노자 등을 충원하여 업무를 돕게 하였다. 그럼에도 불구하고 1544년(중종 39)에 생양역의 관군 오영(吳英) 등이 "말 값을 준비하느라 가산을 탕진했으며, 대동도는 중국과 경계하여 사신이 잇달아서 끊이지 않는 것이 다른 도(道)보다 훨씬 더하고, 비·바람·눈·서리를 무릅쓰고 밤낮을 가리지 않고서 뛰어오르는 성난 말 앞에서 먼 길을 몰아가지 않는 날이 없어서 자손 대대로 끝없이 폐단을 끼치게 됩니다."라고 상언(上言)한 바와 같이 관군들의 입마역은 고역이었다(『중종실록』 39년 9월 18일).

그에 따라 조선후기 관군의 입역 형태는 이전과는 달라졌다. 『관서역지(關西驛誌)』에 기록된 어천역의 경우를 살펴보면, 차역관군(差役館軍), 마호관군(馬戶館軍), 여군(餘軍) 등으로 분화되었음을 알 수 있다. 차역관군과 마호관군은 노동력 자체를 제공하는 선상(選上)의 형태로, 여군은 신공전(身貢錢)을 납부하는 납공(納貢)의 형태로 신역을 부담했는데, 대동도에서도 비슷하게 입역했을 것으로 추정된다. 그 외에 관군고공(館軍雇工)이라는 이름으로 봉족(奉足) 또는 보인(保人)을 배정해 고공포(雇工布) 즉, 신공전을 납부하게 하여 마필 구입비나 역의 경비에 보충하였다.

한편 『관서역지』에 따르면, 대동도에 배속된 역마의 수는 대동역의 44필을 포함해 생양역 28필, 안정역 26필, 숙령역 16필, 안흥역 16필, 가평역 19필, 신안역 16필, 운흥역 8필, 임반역 13필, 차련역 7필, 양책역 11필, 소곶역 4필, 의순역 6필 등 합계 214필에 이르렀다.

대동도는 초기에는 관승(館丞)이나 역승(驛丞)을 파견해 관할하게 하였으나 『경국대전』 체제에서는 찰방(察訪)을 임명하여 역무를 감독하게 하였다. 평안도의 찰방은 역속 및 역마의 관리뿐 아니라, 중국을 오가는 사신을 접대하는 일이 무엇보다 중요하였다. 그 밖에 평안도의 이산(理山)·강계(江界)·여연(閭延)·자성(慈城)·벽동(碧潼)·창성(昌城) 등 각 고을에 입거(入居)했다가 도망한 자를 조사, 수색하는 일이나(『세종실록』 22년 3월 3일), 가뭄 등 자연재해로 인한 곡식의 손실을 살피고 보고하는 일도 맡았다(『세조실록』 10년 7월 16일). 특히 대동도의 경우 사행로에 해당했기 때문에, 대동도찰방은 사행단의 금수품(禁輸品)을 수색하거나 범법자를 체포하는 역할도 담당하였다(『중종실록』 39년 2월 27일).

그러나 찰방의 폐단도 적지 않았다. 1478년(성종 9)에는 대동도찰방을 지낸 이윤약(李允若)이 기생을 데리고 역마를 남승하였고(『성종실록』 9년 12월 6일), 1522년(중종 17)에는 대간에서 대동도찰방 박비정(朴庇楨)은 인품이 용렬하여 적임자가 아니므로 체직할 것을 요청하기도 하였다(『중종실록』 17년 12월 8일).

변천

대동도는 고려시대의 흥교도 및 흥화도의 속역 가운데 일부를 계승하면서 발전하였다. 조선전기 태종대인 1409년(태종 9)에 서북면관승(西北面館丞) 제도를 시행하면서 비로소 대동관이 설치되었고 이때부터 대동도가 확립되었다. 그리고 생양관에서 대동관까지, 안정관에서 안흥관까지, 가평관에서 임반관까지, 양책관에서 의순관까지 각각 관승 1명씩을 두었다(『태종실록』 9년 1월 18일). 그러나 같은 해 7월에 서북면관승 제도를 폐지하고, 평안도의 역도를 생양도(生陽道)·안흥도(安興道)·임반도(林畔道) 등 3개 역도 체제로 개편하였다(『태종실록』 9년 7월 12일). 그 뒤 1413년(태종 13)에는 생양역에서 의순역까지 관승 대신 역승을 파견하였다(『태종실록』 13년 9월 1일).

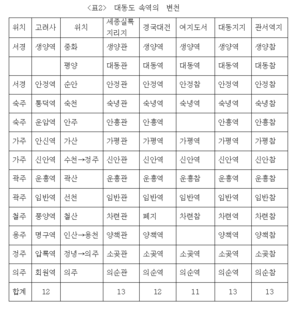

이후 평안도 지역의 역도는 1429년(세종 11)에 이조의 건의에 따라, 생양관에서 가평관까지의 역관(驛館)에 찰방 1명을 두어 평안도 생양관로찰방(生陽館路察訪)이라 하였고, 또 신안관에서 의순관까지의 역관에 찰방 1명을 두어 평안도 신안관로찰방(新安館路察訪)이라고 하였다(『세종실록』 11년 8월 18일). 이와 같은 2개의 역도 체제는 다시 1430년(세종 12)에 이조의 주장에 따라 1개의 역도만을 두는 평안도 관로찰방 제도로 확립되었다. 이리하여 조선초기의 관승 제도는 폐지되고 관로찰방 제도를 실시하게 되었다. 그 결과 세종대에는 『세종실록』「지리지」에 평안도 관로찰방으로 확립되어, 다음 <표2>에서 보는 바와 같이 13개의 속역을 관할하게 되었다. 그 뒤 성종대의 『경국대전』 체제에서는 차련관이 폐지됨에 따라 12개의 속역을 관리하였다. 이후 13개 가량의 속역을 유지하면서 존속하다가, 1896년 1월에 대한제국 칙령 제9호 ‘각 역 찰방 및 역속 폐지에 관한 건’에 따라 철폐되었다.

참고문헌

- 『고려사(高麗史)』

- 『경국대전(經國大典)』

- 『신증동국여지승람(新增東國輿地勝覽)』

- 『여지도서(輿地圖書)』

- 『대동지지(大東地志)』

- 『관서읍지(關西邑誌)』

- 『관서역지부사례(關西驛誌附事例)』

- 『대동역각양응봉응하사례(大同驛各樣應捧應下事例)』

- 조병로, 『한국근세역제사연구』, 국학자료원, 2005.

- 조병로, 「조선후기의 驛誌분석(Ⅰ)-關西驛誌를 중심으로-」, 『동국사학』18, 1984.

관계망