마위전(馬位田)

| 주요 정보 | |

|---|---|

| 대표표제 | 마위전 |

| 한글표제 | 마위전 |

| 한자표제 | 馬位田 |

| 관련어 | 역호(驛戶), 마호(馬戶), 마호입마제(馬戶立馬制), 역마고립제(驛馬雇立制), 자경무세지(自耕無稅地), 마전(馬田), 마위구분전(馬位口分田) |

| 분야 | 경제/교통/마정 |

| 유형 | 개념용어 |

| 집필자 | 조병로 |

| 조선왕조실록사전 연계 | |

| 마위전(馬位田) | |

조선시대 역참의 역마를 확보하기 위해 역호 및 마호(馬戶)에게 재원으로 지급한 토지.

개설

조선시대에 역참을 운영하기 위해서는 막대한 경제적 기반이 필요했다. 그런 까닭에 조정에서는 각 역에 역전(驛田)을 나누어 주었는데, 마위전(馬位田)을 비롯해 공수전(公須田)·장전(長田)·부장전(副長田)·급주전(急走田) 등이 여기에 속한다. 마위전은 마전(馬田)이라고도 하는데, 역마를 조달하기 위한 재원으로 지급된 토지를 말한다. 『경국대전(經國大典)』의 규정에 따라 역마를 대마·중마·소마로 구분하여 각각 4결부터 8결까지 지급되었다. 역호(驛戶)는 이 마위전에서 거둬들인 재원으로 역마를 기르거나 구입하여 입마(立馬)하였다. 마위전은 역리나 역노비가 직접 경작[自耕]하는 것이 원칙이었으나, 점차 타인에게 빌려 주어 경작[借耕]하게 하는 경우가 늘어났다.

내용 및 특징

우리나라에서 역전이 설정된 것은, 고려시대인 983년(고려 성종 2)에 지방의 공해전(公廨田)을 선정하면서 역전을 두도록 한 것이 그 시초인 것으로 보인다. 고려시대에는 일반적으로 공수전(公須田)·지전(紙田)·장전(長田)·관전(館田)의 형태로 역전을 분급했으며, ‘마전(馬田)’이라는 구체적인 항목은 보이지 않는다. 다만 1388년(고려 우왕 14)에 조준(趙浚)이 올린 상소문에 마위구분전(馬位口分田)을 전례대로 나누어 줄 것을 청한 구절이 있는 것으로 보아, 고려시대에도 마위전이 있었던 것으로 짐작된다.

조선시대에 이르러서는 1404년(태종 4)부터 역리와 관군(館軍)을 포함한 역호에게 마위전을 지급하였다. 『경국대전』의 규정에 따르면 대마는 7결, 중마는 5결 50부, 소마는 4결씩 지급하였으며, 교통의 요지인 대로[緊路]에 속한 역의 경우 대마는 8결, 중마는 6결, 소마는 4결 50부씩 지급하였다.

마위전은 원래 역 근처의 양전(良田)을 지급받아 역리와 역노비 등 입마자가 직접 경작하는 것이 원칙이었다. 그러나 소속된 역과 멀리 떨어진 곳의 토지가 지급되는 일이 빈번해지면서, 차경 또는 병경(幷耕)하거나 단지 조세만 거두는[收租] 경우가 늘어났다.

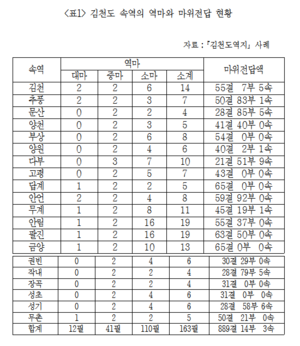

한편 『만기요람(萬機要覽)』에 따르면, 조선시대에는 전국 504개 역에 약 5,380필의 역마가 배속되어 있었다. 또 역의 중요도에 따라 차이가 있지만, 대체로 각 역에는 10여 필 정도가 소속되어 있었다. 각 역에 배속된 역마 및 마위전의 규모를 김천도의 속역을 사례로 살펴보면, 다음 <표1>과 같다.

김천도의 속역에는 적게는 4필 많게는 19필의 역마가 배속되어 있었으며, 마위전은 역마 1필당 약 5결이 지급되었음을 알 수 있다. 역마 1필당 지급된 마위전의 규모가 넉넉하지 않아, 빈번한 사객의 왕래에 따른 비용과 말 값의 상승 등을 견디다 못한 역호가 도망하는 경우가 잦았다. 그에 따라 마위전을 일반 평민 같은 타인이 경작하거나 심지어는 마위전을 매매하는 현상까지 나타나, 역마를 확보하기가 점점 어려워졌다.

변천

역참에서 운송 수단인 역마를 확보하는 일은 무엇보다 중요하였다. 조선초기에는 역리와 역노비 등의 역호가 입마를 담당했다. 하지만 말 값이 상승하고 역호가 도망하는 등 폐단이 발생하자 점차 일반 평민들을 마호로 뽑아 마위전을 경작하는 대신 입마를 담당하게 하는 마호입마제(馬戶立馬制)를 실시하였다. 또 민간인이나 마상(馬商)에게 역마를 사서 입대(立待)시키는 역마고립제(驛馬雇立制)를 시행하기도 하였다.

마위전은 원래 ‘자경무세지(自耕無稅地)’라 하여 스스로 경작하는 것이 원칙이었으나, 역과 멀리 떨어진 토지를 지급해 주거나 역호가 아닌 평민 마호가 경작함으로써 점차 차경하거나 조세만 거두어들이는 토지로 변하게 되었다. 또 마위전이 마호에 의해 매매되거나 토호들에 의해 탈점되기도 하였으며, 때로는 수해로 인하여 냇가나 모래밭[川反覆沙]으로 변하는 경우도 있었다. 이에 조정에서는 역로의 쇠퇴를 우려하여 선혜청이나 호조의 재정으로 급대(給代)하거나 관둔전(官屯田)으로 충원해 주기도 하였다.

참고문헌

- 『경국대전(經國大典)』

- 『속대전(續大典)』

- 『비변사등록(備邊司謄錄)』

- 『영남역지(嶺南驛誌)』

- 『호남역지(湖南驛誌)』

- 『황산역사례성책(黃山驛事例成冊)』

- 『탁지지(度支志)』

- 『농포문답(農圃問答)』

- 강진철, 『高麗土地制度史硏究』, 고려대학교출판부, 1980.

- 김옥근, 『한국토지제도사연구』, 대왕사, 1980.

- 조병로, 『한국근세 역제사연구』, 국학자료원, 2005.

- 천관우, 『近世朝鮮硏究』, 일조각, 1979.

- 김옥근, 「조선시대 驛田論考」,『경제사학』4, 1980.

- 김용섭, 「조선후기의 民庫와 民庫田」, 『동방학지』23·24, 1980.

- 이경식, 「조선전기 驛田의 경영변동」, 『변태섭화갑기념사학논총』, 1986.

- 이장우, 「조선초기의 驛田」, 『역사학보』142, 1994.

- 조병로, 「조선후기 幽谷驛의 경제기반과 재정운영」, 『사학연구』66, 2002.

- 和田一郎, 『朝鮮土地·地稅制度調査報告書』, 朝鮮總督府, 1920.

- 有井智德, 「李朝における復戶制の硏究」, 『史潮』80·81, 1962.

관계망