"안재후-여진정벌"의 두 판 사이의 차이

| 5번째 줄: | 5번째 줄: | ||

|작가= [[안재후]] | |작가= [[안재후]] | ||

|제작연도= 1975년 | |제작연도= 1975년 | ||

| − | |규격= 300호( | + | |규격= 300호(197x290.9cm) |

|유형= 전쟁 | |유형= 전쟁 | ||

|분류= 유화 | |분류= 유화 | ||

2017년 2월 27일 (월) 17:44 판

| 여진정벌 | |

| 작가 | 안재후 |

|---|---|

| 제작연도 | 1975년 |

| 규격 | 300호(197x290.9cm) |

| 유형 | 전쟁 |

| 분류 | 유화 |

| 소장처 | 전쟁기념관 |

개요

내용

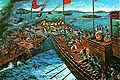

1107년(예종2)에 윤관(尹瓘) 장군의 여진정벌을 담은 기록화[1]로, 윤관의 지휘하에 출병한 고려 17만 대군은 함흥평야의 여진족 소굴을 급습하여, 적 5천을 죽이고 5천여 명을 포로로 잡았으며, 350개 부락을 수복하고 동북 9성을 설치하였다.

작품 왼편에서 백마를 타고 있는 윤관 장군이 여진족의 부락을 북쪽으로 몰아내고 있는 모습이 묘사되어 있고, 말을 타고 있는 신기군(神騎軍)이 중심이 된 별무반이 그의 지휘를 따르고 있는 것을 볼 수 있다. 또한, 작품 오른쪽에는 포로로 잡힌 여진족이 동북 9성의 성곽을 쌓는 장면이 묘사되어 있다.

전쟁을 소재로 한 대부분의 민족기록화들은 아군과 적군을 선 대 악, 승리 대 패배라는 고정된 틀에 따라 관계를 설정하고 이야기를 풀어가며, 죽음에 대해서도 굴욕적이고 무의미한 적군 병사들의 죽음과 숭고하고 영웅적인 아군 병사와 지도자의 죽음의 대비로만 다루고 있다. 그러나 이 작품은 화면의 전경을 비참하게 살해되어 여기저기 널브러진 여진족의 시체와 살아남은 자들의 고통과 체념으로 채우고 이를 전투로 인해 불타오른 민가와 피폐해진 황량한 들판, 핏빛의 저녁노을과 대비시킴으로써 전쟁의 승리보다는 공포와 비참함, 비인간적인 상황을 표현하고 있다. 특히 관람자의 눈을 정면으로 응시하는 모녀의 절망적인 표정과 죽은 아이를 껴안고 젖을 물리려는 듯 한 쪽 가슴을 드러낸 여인의 처절한 몸짓은 들라크루아의 <키오스섬의 학살>을 떠올리게 한다.[2]

- 들라크루아-키오스섬의 학살.JPG

들라크루아作 '키오스섬의 학살'

관련 민족기록화

고려시대 전쟁 소재 작품

추출정보

작품정보 연결망

네트워크 그래프가 보이지 않는다면 여기를 클릭해 주세요!

| 노드 | 관계 | 노드 |

|---|---|---|

| 안재후-여진정벌 | ~에 의해 그려지다 | 안재후 |

| 안재후-여진정벌 | ~에 소장되어 있다 | 전쟁기념관 |

| 안재후-여진정벌 | ~을 소재로 삼다 | 여진정벌 |

| 안재후-여진정벌 | ~을 소재로 삼다 | 윤관 |

| 안재후-여진정벌 | ~을 소재로 삼다 | 별무반 |

| 안재후-여진정벌 | ~를 배경으로 한다 | 함흥평야 |

시간정보

| 중심 | 시간정보명 | 시간값 |

|---|---|---|

| 안재후-여진정벌 | 제작연도 | 1975년 |

| 안재후-여진정벌 | 국회사무처 대여기간 | 1991.01.08 ~ 1992.01.07 |

| 안재후-여진정벌 | 전쟁기념관 이전 연도 | 1998년 |

공간정보

| 중심 | 연결정보 | 공간정보이름 | 경도 | 위도 |

|---|---|---|---|---|

| 안재후-여진정벌 | 소장처 | 국회사무처 | 37.532103 | 126.914133 |

| 안재후-여진정벌 | 소장처 | 전쟁기념관 | 37.5369559 | 126.9749353 |

참고문헌

- "기록화 : 여진정벌", e뮤지엄, 국립중앙박물관. e뮤지엄 온라인 서비스(2017년 2월 4일 확인)

주석

- ↑ "기록화 : 여진정벌", e뮤지엄, 국립중앙박물관. e뮤지엄 온라인 서비스(2017년 2월 4일 확인)

- ↑ 박혜성, 「1960-1970년대 민족기록화 연구」, 서울대학교 석사논문, 2003년, 93쪽.