"패옥(왕실남성)"의 두 판 사이의 차이

Encyves Wiki

| 12번째 줄: | 12번째 줄: | ||

==정의== | ==정의== | ||

| − | + | 덕의 상징으로 좌우에 늘이어 차는 옥이다. | |

==복식구성== | ==복식구성== | ||

| 21번째 줄: | 21번째 줄: | ||

==기본정보== | ==기본정보== | ||

===착용신분=== | ===착용신분=== | ||

| − | * [[왕]], [[황태자]], [[왕세자]], [[왕세손]]. | + | * [[왕]], [[황태자]], [[왕세자]], [[왕세손]]이 착용한다. |

===착용상황=== | ===착용상황=== | ||

| − | + | [[가례]], [[제례]] 등의 국가 의례를 행하거나 정월 초하루, 동짓날, 경축일 등의 행사에 착용한다. | |

| − | === | + | ===형태<ref>최연우, 『면복』, 문학동네, 2015, 76쪽.</ref> === |

| − | + | 형(珩), 황(璜), 거(琚), 우(瑀), 충아(衝牙)로 구성된다. 형은 가로로 길쭉한 모양이고 가장 윗부분에 있고, 그 아래에 거 2개와 우 1개가 있는데, 우가 가운데에 있고 거는 양옆에 있다. 가장 아래에는 황과 충아가 있는데, 가운데에 충아가 있고 황은 양옆에 있다. | |

| − | + | {{Blockquote|잡패(雜佩)는 좌우(左右)의 패옥(佩玉)이다. 위에 가로댄 것을 형(珩)이라 하니, 아래에서 세 개의 끈을 매달고 진주조개를 꿰며, 가운데 끈의 중간에 하나의 큰 구슬을 꿰니, 이것을 우(瑀)라 한다. 끝에 하나의 옥을 매다는데 두 끝이 모두 뽀족하니, 이것을 충아(衝牙)라 한다. 양 곁의 끈 중간에 각기 하나씩 옥을 매다는데, 길쭉하고 넓적하며 네모지니, 이것을 거(琚)라 한다. 그 끝에 각각 한 옥을 매다는데, 반벽(半璧)과 같으며 안으로 향했으니, 이것을 황(璜)이라 한다. 또 두 개의 끈으로 구슬을 꿰어 위로 형(珩)에 매달고, 양 끝은 아래로 우(瑀)에 교차시켜 꿰고 아래로 두 황(璜)에 매다니, 사람이 걸어가면 충아(衝牙)가 황(璜)에 부딪쳐 소리가 난다. 여씨(呂氏)가 말하기를 '비단 옥뿐만이 아니요 뿔송곳과 화경, 바늘과 대통 등 모든 찰만 한 것은 모두 이것이다.'라 하였다.(集傳: 雜佩者, 左右佩玉也. 上橫曰珩, 下繫三組, 貫以蠙珠, 中組之半, 貫一大珠, 曰瑀. 末懸一玉, 兩端皆銳, 曰衝牙. 兩旁組半, 各懸一玉, 長博而方, 曰琚, 其末各懸一玉, 如半璧而內向, 曰璜. 又以兩組貫珠, 上繫珩, 兩端下交貫瑀而下繫於兩璜, 行則衝牙觸璜而有聲也. 呂氏曰, '非獨玉也. 觿燧箴(針)管凡可佩者皆是也.') | |

| − | |||

| − | |||

| − | {{Blockquote|잡패(雜佩)는 좌우(左右)의 패옥(佩玉)이다. 위에 가로댄 것을 형(珩)이라 하니, 아래에서 세 개의 끈을 매달고 진주조개를 꿰며, 가운데 끈의 중간에 하나의 큰 구슬을 꿰니, 이것을 우(瑀)라 한다. 끝에 하나의 옥을 매다는데 두 끝이 모두 뽀족하니, 이것을 충아(衝牙)라 한다. 양 곁의 끈 중간에 각기 하나씩 옥을 매다는데, 길쭉하고 넓적하며 네모지니, 이것을 거(琚)라 한다. 그 끝에 각각 한 옥을 매다는데, 반벽(半璧)과 같으며 안으로 향했으니, 이것을 황(璜)이라 한다. 또 두 개의 끈으로 구슬을 꿰어 위로 형(珩)에 매달고, 양 끝은 아래로 우(瑀)에 교차시켜 꿰고 아래로 두 황(璜)에 매다니, 사람이 걸어가면 충아(衝牙)가 황(璜)에 부딪쳐 소리가 난다. 여씨(呂氏)가 말하기를 | ||

|출처= 『詩經』, 「鄭風」, '女曰鷄鳴'.}} | |출처= 『詩經』, 「鄭風」, '女曰鷄鳴'.}} | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | * [[패옥]]은 [[혁대]]에 걸어야 하지만 조선 전기 [[면복]]에는 [[혁대]]를 착용하지 않았으므로 [[대대]]에 걸었을 것이고, 조선 후기에 [[혁대]]를 착용하면서부터 [[혁대]]에 걸었을 것이다.<ref>최연우, 『면복』, 문학동네, 2015, 76쪽.</ref> | |

| − | |||

| − | * [[패옥]]은 [[혁대]]에 걸어야 하지만 조선 전기 [[면복]]에는 [[혁대]]를 착용하지 않았으므로 [[대대]]에 걸었을 것이고, 조선 후기에 [[혁대]]를 착용하면서부터 [[혁대]]에 걸었을 | ||

===기타=== | ===기타=== | ||

| − | + | '''상징'''<br /> | |

| − | + | 덕의 상징으로, [[패옥]]을 찬 채 걸으면 황과 충아가 서로 부딪쳐 ‘쟁쟁[鏘鏘]’하고 소리를 내, 군자는 이 소리를 들으면서 사악한 마음이 자신 안으로 들어오지 못하게 다스리는 것이다.<ref>최연우, 『면복』, 문학동네, 2015, 72쪽.</ref> | |

| − | == | + | ==지식 관계망== |

| + | ===관계정보=== | ||

{|class="wikitable" style="background:white; text-align: center;" | {|class="wikitable" style="background:white; text-align: center;" | ||

!항목A!!항목B!!관계 | !항목A!!항목B!!관계 | ||

|- | |- | ||

| − | |[[황제]] || '''{{PAGENAME}}''' ||A는 B를 | + | | [[황제]] || '''{{PAGENAME}}''' || A는 B를 착용하였다 |

| + | |- | ||

| + | | [[왕]] || '''{{PAGENAME}}''' || A는 B를 착용하였다 | ||

| + | |- | ||

| + | | [[왕세자]] || '''{{PAGENAME}}''' || A는 B를 착용하였다 | ||

| + | |- | ||

| + | | '''{{PAGENAME}}''' || [[책례]] || A는 B에 착용하였다 | ||

| + | |- | ||

| + | | '''{{PAGENAME}}''' || [[가례]] || A는 B에 착용하였다 | ||

|- | |- | ||

| − | + | | '''{{PAGENAME}}''' || [[제례]] || A는 B에 착용하였다 | |

|- | |- | ||

| − | + | | '''{{PAGENAME}}''' || [[의궤]] || A는 B에 기록되어 있다 | |

|- | |- | ||

| − | + | | '''{{PAGENAME}}''' || [[왕의 대례복]] || A는 B의 일습으로 갖춘다 | |

|- | |- | ||

| − | + | | '''{{PAGENAME}}''' || [[왕의 조복]] || A는 B의 일습으로 갖춘다 | |

|- | |- | ||

| − | |'''{{PAGENAME}}''' || [[대례복]] ||A는 B의 | + | | '''{{PAGENAME}}''' || [[왕세자의 대례복]] || A는 B의 일습으로 갖춘다 |

|- | |- | ||

| − | |'''{{PAGENAME}}''' || [[ | + | | '''{{PAGENAME}}''' || [[왕세자의 조복]] || A는 B의 일습으로 갖춘다 |

| + | |- | ||

| + | | '''{{PAGENAME}}''' || [[상의원]] || A는 B에서 제작되었다 | ||

|} | |} | ||

| + | ===시간정보=== | ||

| + | ===공간정보=== | ||

| + | |||

| + | ==시각자료== | ||

| + | ===갤러리=== | ||

| + | <gallery mode=packed-hover heights=300px> | ||

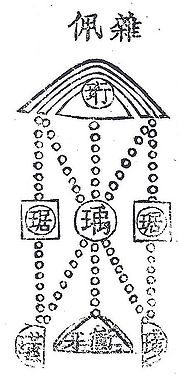

| + | 파일:9패옥오례의서례.jpg|『國朝五禮儀序例』 | ||

| + | 파일:궁중기록화 복식 왕실남성 패옥 01.jpg|『正祖國葬都監儀軌』 | ||

| + | </gallery> | ||

| + | ===영상=== | ||

| + | |||

| + | ==주석== | ||

| + | <references/> | ||

==참고문헌== | ==참고문헌== | ||

| − | * | + | ===인용 및 참조=== |

| − | * | + | * 고광림, 『한국의 관복』, 화성사, 1995. |

| − | * | + | * 金明淑, 「朝鮮時代 冕服의 考察-國葬都監儀軌 服玩圖說을 中心으로-」, 이화여자대학교 석사학위논문, 1983. |

| − | * | + | * 金明淑, 「朝鮮時代 王世子 冕服」, 『한국복식학회지』 18권, 1992. |

| − | * | + | * 金明淑, 「朝鮮後期 冕服의 變遷-國葬都監儀軌 服玩圖設을 통한 考察-」, 『한국복식학회지, 7권, 1983. |

| − | * | + | * 金明淑, 「한국과 중국의 袞冕에 관한 연구」, 동국대학교 박사학위논문, 1994. |

| − | * | + | * 유희경, 「冕服에 關한 硏究」, 이화여자대학교 박사학위논문, 1972 |

| − | * | + | * 이은진, 조효진, 「조선말기 왕실복식 소재에 관한 연구」, 『한복문화』 11권 3호, 한복문화학회, 2008. |

| − | * | + | * 이혜경, 「면복의 십이장문에 관한 연구-상징적 의미를 중심으로」, 『한복문화』 4권 4호, 한복문화학회, 2001 |

| + | * 인윤실, 「조선왕조시대 금박에 관한 연구」, 『복식』 2권, 한국복식학회, 1978. | ||

| + | * 전혜숙, 「면복의 십이장문에 관한 연구-상징의의를 중심으로」, 동아대학교 석사학위논문, 2001. | ||

* 최규순, 『中國歷代帝王冕服硏究』, 동화대학출판부, 2007. | * 최규순, 『中國歷代帝王冕服硏究』, 동화대학출판부, 2007. | ||

| − | * 최규순, | + | * 최규순, 「황제와 황후의 복식 어떻게 변화했나」, 『대한제국, 잊혀진 100년 전의 황제국』, 민속원, 2011. |

* 최연우, 『면복』, 문학동네, 2015. | * 최연우, 『면복』, 문학동네, 2015. | ||

| − | |||

* 홍나영, 「佩玉에 관한 硏究」, 『韓國服飾』 8, 단국대학교 석주선기념박물관, 1990. | * 홍나영, 「佩玉에 관한 硏究」, 『韓國服飾』 8, 단국대학교 석주선기념박물관, 1990. | ||

| − | == | + | ===더 읽을거리=== |

| − | + | ===유용한 정보=== | |

[[분류:궁중기록화]] | [[분류:궁중기록화]] | ||

[[분류:복식]] | [[분류:복식]] | ||

2017년 7월 23일 (일) 00:28 판

| 패옥 (佩玉) |

|

| 대표명칭 | 패옥 |

|---|---|

| 한자표기 | 佩玉 |

| 구분 | 기타 |

| 착용신분 | 왕실 |

| 착용성별 | 남성 |

목차

정의

덕의 상징으로 좌우에 늘이어 차는 옥이다.

복식구성

기본정보

착용신분

착용상황

가례, 제례 등의 국가 의례를 행하거나 정월 초하루, 동짓날, 경축일 등의 행사에 착용한다.

형태[1]

형(珩), 황(璜), 거(琚), 우(瑀), 충아(衝牙)로 구성된다. 형은 가로로 길쭉한 모양이고 가장 윗부분에 있고, 그 아래에 거 2개와 우 1개가 있는데, 우가 가운데에 있고 거는 양옆에 있다. 가장 아래에는 황과 충아가 있는데, 가운데에 충아가 있고 황은 양옆에 있다.

기타

상징

덕의 상징으로, 패옥을 찬 채 걸으면 황과 충아가 서로 부딪쳐 ‘쟁쟁[鏘鏘]’하고 소리를 내, 군자는 이 소리를 들으면서 사악한 마음이 자신 안으로 들어오지 못하게 다스리는 것이다.[3]

지식 관계망

관계정보

| 항목A | 항목B | 관계 |

|---|---|---|

| 황제 | 패옥(왕실남성) | A는 B를 착용하였다 |

| 왕 | 패옥(왕실남성) | A는 B를 착용하였다 |

| 왕세자 | 패옥(왕실남성) | A는 B를 착용하였다 |

| 패옥(왕실남성) | 책례 | A는 B에 착용하였다 |

| 패옥(왕실남성) | 가례 | A는 B에 착용하였다 |

| 패옥(왕실남성) | 제례 | A는 B에 착용하였다 |

| 패옥(왕실남성) | 의궤 | A는 B에 기록되어 있다 |

| 패옥(왕실남성) | 왕의 대례복 | A는 B의 일습으로 갖춘다 |

| 패옥(왕실남성) | 왕의 조복 | A는 B의 일습으로 갖춘다 |

| 패옥(왕실남성) | 왕세자의 대례복 | A는 B의 일습으로 갖춘다 |

| 패옥(왕실남성) | 왕세자의 조복 | A는 B의 일습으로 갖춘다 |

| 패옥(왕실남성) | 상의원 | A는 B에서 제작되었다 |

시간정보

공간정보

시각자료

갤러리

영상

주석

참고문헌

인용 및 참조

- 고광림, 『한국의 관복』, 화성사, 1995.

- 金明淑, 「朝鮮時代 冕服의 考察-國葬都監儀軌 服玩圖說을 中心으로-」, 이화여자대학교 석사학위논문, 1983.

- 金明淑, 「朝鮮時代 王世子 冕服」, 『한국복식학회지』 18권, 1992.

- 金明淑, 「朝鮮後期 冕服의 變遷-國葬都監儀軌 服玩圖設을 통한 考察-」, 『한국복식학회지, 7권, 1983.

- 金明淑, 「한국과 중국의 袞冕에 관한 연구」, 동국대학교 박사학위논문, 1994.

- 유희경, 「冕服에 關한 硏究」, 이화여자대학교 박사학위논문, 1972

- 이은진, 조효진, 「조선말기 왕실복식 소재에 관한 연구」, 『한복문화』 11권 3호, 한복문화학회, 2008.

- 이혜경, 「면복의 십이장문에 관한 연구-상징적 의미를 중심으로」, 『한복문화』 4권 4호, 한복문화학회, 2001

- 인윤실, 「조선왕조시대 금박에 관한 연구」, 『복식』 2권, 한국복식학회, 1978.

- 전혜숙, 「면복의 십이장문에 관한 연구-상징의의를 중심으로」, 동아대학교 석사학위논문, 2001.

- 최규순, 『中國歷代帝王冕服硏究』, 동화대학출판부, 2007.

- 최규순, 「황제와 황후의 복식 어떻게 변화했나」, 『대한제국, 잊혀진 100년 전의 황제국』, 민속원, 2011.

- 최연우, 『면복』, 문학동네, 2015.

- 홍나영, 「佩玉에 관한 硏究」, 『韓國服飾』 8, 단국대학교 석주선기념박물관, 1990.