"왕의 대례복"의 두 판 사이의 차이

Encyves Wiki

Monica-jang (토론 | 기여) |

|||

| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||

| + | {{궁중기록화관 Top icon}} | ||

{{복장정보 | {{복장정보 | ||

|이미지= 궁중기록화 복장 면복02.JPG | |이미지= 궁중기록화 복장 면복02.JPG | ||

| − | |복식명칭= 면복 | + | |사진출처= 『왕실문화도감』, 19쪽 |

| + | |복식명칭= 면복(9장복) | ||

|복식구분= 예복 | |복식구분= 예복 | ||

|착용성별= 남성 | |착용성별= 남성 | ||

| − | |착용신분= [[ | + | |착용신분= [[황태자]] |

|필드수= 5 | |필드수= 5 | ||

}} | }} | ||

| + | |||

==정의== | ==정의== | ||

| − | 국가의 | + | 조선시대의 면복은 1402년(명나라 영락 원년)에 사여받은 것을 기본 규정으로 삼았는데 국가의 [[길례]](吉禮), [[가례]](嘉禮), [[흉례]](凶禮) 등, 다양한 성격의 의례에 사용되었다. 즉위 시에는 물론, 종묘사직에 제사 지낼 때, 설날이나 동지 등의 하례식에, 또 절일 [http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=545468&cid=46649&categoryId=46649 망궐례](望闕禮)에 그리고 혼례인 가례 때의 일부 의식에 착용했다. 흉례에서는 [http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=534905&cid=46635&categoryId=46635 대렴]의(大斂衣)로도 사용되었다.<ref>김문식·김지영·박례경·송지원·심승구·이은주, 『왕실의 천지제사』, 돌베개, 2011, 101쪽.</ref> 면복은 [[면관(冕冠)]]과 곤복(袞服) 즉 [[면복 상의|면복 상의(冕服 上衣)]]를 합쳐 말하는 것으로 입는 사람의 지위에 따라 [[면관(冕冠)]]에 늘어뜨린 줄인 류(旒)와 곤복에 새겨진 장문(章紋)의 개수가 다르다. [[황태자]]의 면복은 9류면(旒冕), 9장복(章服)이다. <ref>국립고궁박물관, 『왕실문화도감』, 국립고궁박물관, 2013, 18쪽.</ref> |

==내용== | ==내용== | ||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

===복식구성=== | ===복식구성=== | ||

| − | [[ | + | [[면관(冕冠)]], [[면복 상의|의(衣)]], [[면복 하상|상(裳)]], [[중단(왕실남성)|중단(中單)]], [[대대(왕실남성) | 대대(大帶)]], [[옥대(왕실남성)|옥대(玉帶)]], [[폐슬(왕실남성)|폐슬(蔽膝)]], [[패옥(왕실남성) | 패옥(佩玉)]], [[후수(왕실남성) | 후수(後綬)]], [[적석|적석(赤舃)]], [[적말|적말(赤襪)]], [[규(왕실남성)|규(圭)]], [[방심곡령(왕실남성)|방심곡령(方心曲領)]] |

==지식 관계망== | ==지식 관계망== | ||

| 23번째 줄: | 23번째 줄: | ||

!항목A!!항목B!!관계 | !항목A!!항목B!!관계 | ||

|- | |- | ||

| − | |[[ | + | |[[황태자]] || '''{{PAGENAME}}''' ||A는 B를 착용한다. |

|- | |- | ||

| − | | [[ | + | | [[대한예전]] || '''{{PAGENAME}}''' || A는 B를 기록한다. |

|- | |- | ||

| − | | [[면관 | + | | [[면관]] || '''{{PAGENAME}}''' || A는 B의 일습이다. |

|- | |- | ||

| − | | [[ | + | | [[면복 상의|의]] || '''{{PAGENAME}}''' || A는 B의 일습이다. |

|- | |- | ||

| − | | [[ | + | | [[면복 하상|상]] || '''{{PAGENAME}}''' || A는 B의 일습이다. |

|- | |- | ||

| − | | [[중단(왕실남성)|중단 | + | | [[중단(왕실남성)|중단]] || '''{{PAGENAME}}''' || A는 B의 일습이다. |

|- | |- | ||

| − | | [[폐슬(왕실남성)|폐슬 | + | | [[폐슬(왕실남성)|폐슬]] || '''{{PAGENAME}}''' || A는 B의 일습이다. |

|- | |- | ||

| − | | [[후수(왕실남성)|후수 | + | | [[후수(왕실남성)|후수]] || '''{{PAGENAME}}''' || A는 B의 일습이다. |

|- | |- | ||

| − | | [[패옥(왕실남성)|패옥 | + | | [[패옥(왕실남성)|패옥]] || '''{{PAGENAME}}''' || A는 B의 일습이다. |

|- | |- | ||

| − | | [[대대(왕실남성)|대대 | + | | [[대대(왕실남성)|대대]] || '''{{PAGENAME}}''' || A는 B의 일습이다. |

|- | |- | ||

| − | | [[ | + | | [[적말]] || '''{{PAGENAME}}''' || A는 B의 일습이다. |

|- | |- | ||

| − | | [[ | + | | [[적석]] || '''{{PAGENAME}}''' || A는 B의 일습이다. |

|- | |- | ||

| − | | [[ | + | | [[규(왕실남성)|규]] || '''{{PAGENAME}}''' || A는 B의 일습이다. |

|- | |- | ||

| − | | [[ | + | | [[방심곡령]] || '''{{PAGENAME}}''' || A는 B의 일습이다. |

|- | |- | ||

| − | + | | '''{{PAGENAME}}''' || [[상의원]] || A는 B에서 제작한다. | |

| − | |||

| − | | '''{{PAGENAME}}''' || [[상의원]] || A는 B에서 제작한다 | ||

| − | |||

| − | |||

|} | |} | ||

| + | |||

| + | ===시간정보=== | ||

| + | |||

| + | ===공간정보=== | ||

==시각자료== | ==시각자료== | ||

| − | === | + | ===갤러리=== |

<gallery mode=packed-hover heights=250px> | <gallery mode=packed-hover heights=250px> | ||

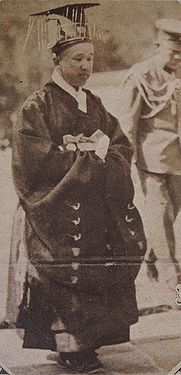

| − | 파일:궁중기록화 복장 면복02.JPG|면복 차림의 영친왕 | + | 파일: 궁중기록화 복장 면복02.JPG|면복 차림의 영친왕. 『왕실문화도감』, 19쪽. |

</gallery> | </gallery> | ||

| + | |||

| + | ===영상=== | ||

==주석== | ==주석== | ||

| 69번째 줄: | 71번째 줄: | ||

==참고문헌== | ==참고문헌== | ||

===인용 및 참조=== | ===인용 및 참조=== | ||

| − | * 국립고궁박물관, 『왕실문화도감』 | + | *국립고궁박물관, 『왕실문화도감』, 국립고궁박물관, 2013. |

| − | * 최연우, 『면복』 | + | *김문식·김지영·박례경·송지원·심승구·이은주, 『왕실의 천지제사』, 돌베개, 2011 |

| + | |||

| + | ===더 읽을거리=== | ||

| + | *국립고궁박물관(엮음), 『대한제국 잊혀진 100년 전의 황제국』, 민속원, 2011. | ||

| + | *최연우, 『면복』, 문학동네, 2015. | ||

| + | |||

| + | ===유용한 정보=== | ||

[[분류:궁중기록화]] | [[분류:궁중기록화]] | ||

[[분류:복장]] | [[분류:복장]] | ||

2017년 6월 10일 (토) 14:26 판

() |

|

| [[file:|360px|thumb|center|『왕실문화도감』, 19쪽]] | |

| 착용신분 | 황태자 |

|---|---|

| 착용성별 | 남성 |

목차

정의

조선시대의 면복은 1402년(명나라 영락 원년)에 사여받은 것을 기본 규정으로 삼았는데 국가의 길례(吉禮), 가례(嘉禮), 흉례(凶禮) 등, 다양한 성격의 의례에 사용되었다. 즉위 시에는 물론, 종묘사직에 제사 지낼 때, 설날이나 동지 등의 하례식에, 또 절일 망궐례(望闕禮)에 그리고 혼례인 가례 때의 일부 의식에 착용했다. 흉례에서는 대렴의(大斂衣)로도 사용되었다.[1] 면복은 면관(冕冠)과 곤복(袞服) 즉 면복 상의(冕服 上衣)를 합쳐 말하는 것으로 입는 사람의 지위에 따라 면관(冕冠)에 늘어뜨린 줄인 류(旒)와 곤복에 새겨진 장문(章紋)의 개수가 다르다. 황태자의 면복은 9류면(旒冕), 9장복(章服)이다. [2]

내용

복식구성

면관(冕冠), 의(衣), 상(裳), 중단(中單), 대대(大帶), 옥대(玉帶), 폐슬(蔽膝), 패옥(佩玉), 후수(後綬), 적석(赤舃), 적말(赤襪), 규(圭), 방심곡령(方心曲領)

지식 관계망

관계정보

| 항목A | 항목B | 관계 |

|---|---|---|

| 황태자 | 왕의 대례복 | A는 B를 착용한다. |

| 대한예전 | 왕의 대례복 | A는 B를 기록한다. |

| 면관 | 왕의 대례복 | A는 B의 일습이다. |

| 의 | 왕의 대례복 | A는 B의 일습이다. |

| 상 | 왕의 대례복 | A는 B의 일습이다. |

| 중단 | 왕의 대례복 | A는 B의 일습이다. |

| 폐슬 | 왕의 대례복 | A는 B의 일습이다. |

| 후수 | 왕의 대례복 | A는 B의 일습이다. |

| 패옥 | 왕의 대례복 | A는 B의 일습이다. |

| 대대 | 왕의 대례복 | A는 B의 일습이다. |

| 적말 | 왕의 대례복 | A는 B의 일습이다. |

| 적석 | 왕의 대례복 | A는 B의 일습이다. |

| 규 | 왕의 대례복 | A는 B의 일습이다. |

| 방심곡령 | 왕의 대례복 | A는 B의 일습이다. |

| 왕의 대례복 | 상의원 | A는 B에서 제작한다. |

시간정보

공간정보

시각자료

갤러리

영상

주석

참고문헌

인용 및 참조

- 국립고궁박물관, 『왕실문화도감』, 국립고궁박물관, 2013.

- 김문식·김지영·박례경·송지원·심승구·이은주, 『왕실의 천지제사』, 돌베개, 2011

더 읽을거리

- 국립고궁박물관(엮음), 『대한제국 잊혀진 100년 전의 황제국』, 민속원, 2011.

- 최연우, 『면복』, 문학동네, 2015.