비(숟가락)

Encyves Wiki

| 비(匕) | |

규장각한국학연구원(http://e-kyujanggak.snu.ac.kr/) |

|

| 대표명칭 | 비 |

|---|---|

| 한자표기 | 匕 |

| 유형 | 의례 물품 |

| 시대 | 조선 |

| 용도 | 길례(吉禮)-제례(祭禮)에 사용 |

| 관련장소 | 종묘(宗廟) |

정의

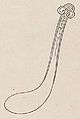

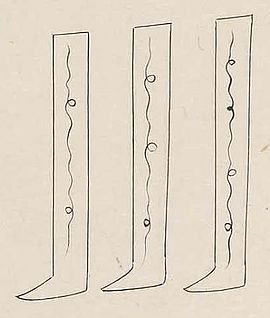

조선시대 의례에서 기장[黍]이나 피[稷], 희생, 채소 등을 제기에 담을 때 쓰는 도구이다.

내용

용도에 따라 서직비(黍稷匕), 생체비(牲體匕), 소비(疏匕)가 있으며 모두 가시나무로 만든다.

서직비는 햇곡식을 떠서 궤(簋), 보(簠) 등의 제기에 담을 때 사용되었으며, 『종묘의궤』에서는 가시나무가 아닌 유기로 만들고 손잡이에 문양을 새겼다고 한다.

생체비는 소, 돼지, 양의 고기를 떠서 조(俎)에 담을 때 사용되었으며, 소비는 채소, 과일 등을 떠서 변(籩), 두(豆) 등의 제기에 담을 때 사용되었다.

지식 관계망

관계정보

| 항목A | 항목B | 관계 | 비고 |

|---|---|---|---|

| 비(匕) | 궤(簋) | A는 B와 같이 사용되었다 | A ekc:goesWith B |

| 비(匕) | 보(簠) | A는 B와 같이 사용되었다 | A ekc:goesWith B |

| 비(匕) | 조(俎) | A는 B와 같이 사용되었다 | A ekc:goesWith B |

| 비(匕) | 변(籩) | A는 B와 같이 사용되었다 | A ekc:goesWith B |

| 비(匕) | 두(豆) | A는 B와 같이 사용되었다 | A ekc:goesWith B |

| 비(匕) | 『종묘의궤(宗廟儀軌)』 | B는 A에 그려져 있다 | B ekc:isDepictedIn A |

| 비(匕) | 《종묘친제규제도설병풍(宗廟親祭規制圖說屛風)》 | B는 A에 그려져 있다 | B ekc:isDepictedIn A |

| 비(匕) | 제례(祭禮) | A는 B에 사용되었다 | A ekc:isUsedIn B |

시각자료

갤러리

주석

참고문헌

인용 및 참조

- 국립고궁박물관, 『종묘, 조선의 정신을 담다』, 국립고궁박물관, 2014.

- 궁중유물전시관, 『종묘대제문물』, 궁중유물전시관, 2004.

- "『종묘친제규제도설병풍(宗廟親祭規制圖說屛風)』", 1866~1899년,

『국립고궁박물관 소장품』online , 국립고궁박물관. - "제기도설(祭器圖說)", 「오례의」『세종실록』,

『조선왕조실록』online , 국사편찬위원회. - 박봉주, "비(匕)",

『조선시대 왕실문화 도해사전』online , 규장각한국학연구원. - 이정민, "서직비(黍稷匕)",

『조선시대 왕실문화 도해사전』online , 규장각한국학연구원. - "제기 종류",

『문화콘텐츠닷컴』online , 문화콘텐츠닷컴. - "제기",

『종묘대제』online , 종묘제례보존회.

더 읽을거리

- 김종일, 「조선후기 종묘제기와 유기장의 제작기술 연구」, 한서대학교 석사학위논문, 2015.

- 김종임, 「조선왕실 금속제기 연구 : 종묘제기를 중심으로」, 『미술사학연구』제277호, 한국미술사학회, 2013.

- 손명희, 「조선의 국가 제사를 위한 그릇과 도구」『조선의 국가의례, 오례』, 국립고궁박물관, 2015, 85~136쪽.

- 이귀영, 「종묘제례의 제기와 제수의 진설 원리」, 『한국미술사교육학회지』제27호, 한국미술사교육학회, 2013.

- 하은미, 「종묘제기와 조선시대 제기도설 연구」, 고려대학교 석사학위논문, 2010.