죽수라(粥水刺)

| 주요 정보 | |

|---|---|

| 대표표제 | 죽수라 |

| 한글표제 | 죽수라 |

| 한자표제 | [粥水刺] |

| 하위어 | 죽진지 |

| 관련어 | 미음상(米飮床), 응이상, 죽상(粥床), 초조반(初早飯) |

| 분야 | 생활·풍속/식생활/음식 |

| 유형 | 개념용어 |

| 지역 | 대한민국 |

| 시대 | 조선 |

| 집필자 | 한복진 |

| 조선왕조실록사전 연계 | |

| 죽수라([粥水刺)] | |

궁중에서 왕이나 왕대비께 올리는 죽을 높여 이르던 말.

개설

죽을 주식으로 차린 상을 죽상이라 하는데 높임말로 죽수라[粥水刺]라고 하는데 『원행을묘정리의궤(園幸乙卯整理儀軌)』에 나온다. 궁중에서 아침수라에 앞서 초조반(初早飯)으로 죽수라가 올려졌다. 죽은 미음과 함께 식치(食治) 음식으로 사용되기도 하였다. 병이 낫을 때는 농도가 묽은 미음이나 죽을 올린다. 미음은 백미음·조미음·속미음·녹말응이·율무응이 등이고, 죽은 흰죽·청량미죽·율무죽·부추죽·흑임자죽·연자죽 등이 쓰였다. 열이 심할 때는 녹두죽, 비위를 보호하거나 상중(喪中)이라 육찬(肉饌)이 금지되었을 때나 겨울철 보양식으로는 타락죽이 쓰였다.

내용 및 특징

궁중에서는 왕이나 왕족은 이른 아침 시간에 조반(朝飯)을 먹기에 앞서 가볍게 죽이나 미음을 먹었다. 죽은 보양(保養), 병후(病後)의 회복 음식으로 쓰였다. 죽·응이·미음 등을 주식으로 차린 상을 아침 일찍 먹기에 초조반이라 하고, 또는 자릿조반이라 한다. 죽상에 올리는 죽의 종류로는 흰죽·잣죽·낙죽(酪粥: 우유죽)·깨죽·흑임자죽·행인죽·팥죽·장국죽·콩죽 등이 있다.

1700년대의 『원행을묘정리의궤』의 죽수라상[粥水剌床]은 밥을 주식으로 하고 여러 가지 찬물을 함께 차린 상으로 구성이 반수라상[飯水刺床]과 거의 동일하다. 1800년대의 고종 재위 시 죽상차림은 죽과 물김치인 동치미와 좌반인 마른찬과 맑은 찌개를 소반에 간단하게 차렸다.

평상시에는 죽을 초조반으로 먹었지만 국상이 있으면 왕비나 왕족은 죽으로 연명하였다. 순종이 승하 후 5개월 동안 홀로된 왕비는 조미음, 쌀미음, 흑임자죽만으로 끼니를 때워야 했으니 대개는 이 기간 동안 병이 나기 일쑤였다고 한다.

변천

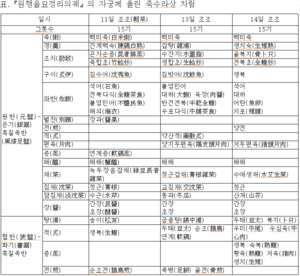

『원행을묘정리의궤』의 원행 일정 중 죽수라상은 윤2월 11일, 윤2월 13일, 윤2월 14일 총3회 차려졌는데, 모두 화성참에서 올렸다. 자궁께는 15기로 원반과 협반에 차렸고, 대전과 왕세자의 적녀인 군주(郡主)께는 7기로 한상에 차렸다. 죽상의 찬품은 반수라와 거의 같은 내용이고, 그릇도 동일하다. 자궁과 대전께 올릴 때는 죽수라상, 군주에게는 죽진지상(粥進止床)이라 하였다.

자궁의 죽수라상 원반에는 죽(粥)·국[羹]·조치(助致)·구이[炙伊]·자반[佐飯]·젓갈[醢]·채소[菜]·김치[沈菜]·국물김치[淡沈菜]·장(醬) 등이 오르고, 별찬으로 증(蒸)·편육(片肉)·적(炙)·전(煎)·장과(醬果) 등이 올랐다. 협반에는 국[湯]·적·증·전 등의 찬물이 차려졌다.

찬품조에 나오는 죽수라상과 반수라상은 주식이 밥 또는 죽으로 차이가 있을 뿐, 찬품(饌品)의 내용은 거의 유사하다. 차려진 찬품 중에 국을 원반에는 갱, 협반에는 탕으로 표기하고, 구이는 원반에는 구이, 협반에는 적이라 표기하였다. 조치란 복기[卜只]·초(炒)·증을 포함하는데, 원반에서만 조치란 명칭을 쓰고, 협반에는 초·증을 그대로 쓰고 있다.

한편 조선말기에는 죽상차림에 죽·미음·응이 등을 합에 담고, 따로 덜어 먹을 공기와 수저와 찬물을 2~3가지 함께 차린다. 죽상 찬물로는 어포·육포·암치보푸라기·북어보푸라기·자반 등의 마른 찬 2~3가지를 차리고, 조미에 필요한 소금·꿀·청장 등을 종지에 담는다. 김치는 국물김치로 나박김치나 동치미가 어울린다. 죽상에 놓는 조치는 맑은 조치로 소금이나 새우젓으로 간을 맞춘 찌개이다.

참고문헌

- 『원행을묘정리의궤(園幸乙卯整理儀軌)』

- 김명길, 『낙선재 주변』, 중앙일보·동양방송, 1977.

- 김상보, 『조선왕조 궁중의궤 음식문화』, 수학사, 1995.

- 김용숙, 『조선조 궁중풍속 연구』, 일지사, 1987.

- 황혜성 외, 『李朝宮廷料理通攷』, 학총사, 1957.

- 김호, 「조선시대 식치(食治) 전통과 왕실의 식치」, 『조선시대사학보』45 , 2008.

- 황혜성 외, 「궁중의 식생활」, 『한국음식대관』6권, 한국문화재보호재단, 1997.