"효장세자가례도감의궤"의 두 판 사이의 차이

Monica-jang (토론 | 기여) (→왕세자빈의 행렬) |

잔글 (→내용) |

||

| (사용자 4명의 중간 판 18개는 보이지 않습니다) | |||

| 20번째 줄: | 20번째 줄: | ||

=='''정의'''== | =='''정의'''== | ||

| − | 1727년 [[효장세자|효장세자 | + | 1727년(조선 영조 3)에 [[효장세자|효장세자]]와 [[현빈|현빈]]의 혼례를 치르는 가례 과정을 기록한 [[의궤]]이다. |

=='''내용'''== | =='''내용'''== | ||

| − | 1727년 윤3월 29일 내년 봄에 치르려고 했던 | + | 1727년(영조 3) 윤3월 29일, [[영조]]는 내년 봄에 치르려고 했던 [[효장세자]](孝章世子)의 [[가례]]를 앞당겨 올해 안에 거행하라는 전교를 내렸다. 7월 16일 영의정 [[이광좌|이광좌(李光佐)]]를 도제조로 하는 [[가례도감]]이 설치되었다. [[왕세자빈]]은 세 번의 간택을 거쳐 8월 28일 [[조문명|조문명(趙文命)]]의 딸이 최종 선택되었다. 그날부터 [[어의궁]]으로 들어가 [[왕세자빈]] 수업을 받았다. 9월 20일 신부의 집에 청혼서를 보내는 [[납채]], 9월 21일 신부집에 예물을 보내는 [[납폐]], 9월 24일 [[가례]]의 일자를 알리는 [[고기]], 9월 17일 신부를 [[왕세자빈]]으로 책봉하는 [[책비|책빈]]은 모두 [[창덕궁 인정전]]에서 거행되었다. [[책비|책빈]]이 끝나고, 9월 29일에 [[영조]]는 [[창덕궁 인정전]]에 나아가 [[효장세자]]를 훈계하는 '초계례(初戒禮)'를 시행했다. [[왕세자]]는 이 의식을 끝내고, [[어의궁]]으로 가서 신부를 데리고 오는 [[친영]]을 거행하고, [[왕세자빈]]과 함께 술과 음식을 나누는 [[동뢰]]를 [[창경궁 통명전]]에서 치렀다. 이 책에는 [[효장세자]]가 [[현빈]](賢嬪)을 궁으로 데리고 오는 12면의 [[친영]][[반차도]]가 그려져 있는데, 이 행사를 치른 후 1년 뒤에 [[효장세자]]는 [[창경궁 진수당]]에서 훙서(薨逝)하였다.<ref>한영우, 『조선왕조 의궤-국가의례와 그 기록』, 일지사, 2005, 239~241쪽.</ref> |

===목록=== | ===목록=== | ||

| 30번째 줄: | 30번째 줄: | ||

===해제=== | ===해제=== | ||

| − | [http://uigwe.museum.go.kr/content/contentView1?serviceType=b&id=uig_128&searchKeyword=&searchKeyword2=&sortField=&sortOrder=asc&dataType=&lmenuType=&listAll=&totalCount=0¤tIndex=1&pageIndex=1&pageUnit=10 | + | 김남윤, "[http://uigwe.museum.go.kr/content/contentView1?serviceType=b&id=uig_128&searchKeyword=&searchKeyword2=&sortField=&sortOrder=asc&dataType=&lmenuType=&listAll=&totalCount=0¤tIndex=1&pageIndex=1&pageUnit=10 효장세자가례도감의궤 상책]", 의궤 검색, <html><online style="color:purple">『외규장각의궤』<sup>online</sup></online></html>, 국립중앙박물관. |

| − | [http://uigwe.museum.go.kr/content/contentView1?serviceType=b&id=uig_129&searchKeyword=&searchKeyword2=&sortField=&sortOrder=asc&dataType=&lmenuType=&listAll=&totalCount=0¤tIndex=1&pageIndex=1&pageUnit=10 | + | <br/> |

| − | [http:// | + | 김남윤, "[http://uigwe.museum.go.kr/content/contentView1?serviceType=b&id=uig_129&searchKeyword=&searchKeyword2=&sortField=&sortOrder=asc&dataType=&lmenuType=&listAll=&totalCount=0¤tIndex=1&pageIndex=1&pageUnit=10 효장세자가례도감의궤 하책]", 의궤 검색, <html><online style="color:purple">『외규장각의궤』<sup>online</sup></online></html>, 국립중앙박물관. |

| + | <br/> | ||

| + | 김영인, "[http://kyu.snu.ac.kr/center/inspection/ins_viewDetail.jsp?setid=1082144&pos=0&total_df=1&uci=GK13106_00&c1=&c2=&c3=&sType=&sWord=%ED%9A%A8%EC%9E%A5%EC%84%B8%EC%9E%90%EA%B0%80%EB%A1%80%EB%8F%84%EA%B0%90%EC%9D%98%EA%B6%A4&chung=%E5%A5%8E+13106&writedata=1727 효장세자가례도감의궤]", 의궤 검색, <html><online style="color:purple">『의궤 종합정보』<sup>online</sup></online></html>, 규장각한국학연구원. | ||

===판본=== | ===판본=== | ||

| 39번째 줄: | 41번째 줄: | ||

=='''지식 관계망'''== | =='''지식 관계망'''== | ||

| + | <html> | ||

| + | <script>function reload() {window.location.reload();} </script> | ||

| + | <input type="button" value="Graph" onclick="reload();"> | ||

| + | <iframe width="100%" height="670px" src="http://dh.aks.ac.kr/Encyves/Graph/B016/B016.htm" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> | ||

| + | </html> | ||

| + | |||

===관계정보=== | ===관계정보=== | ||

{|class="wikitable sortable" style="background:white; text-align: center; width:100%;" | {|class="wikitable sortable" style="background:white; text-align: center; width:100%;" | ||

!style="width:30%"|항목A!!style="width:30%"|항목B!!style="width:25%"|관계!!style="width:15%"|비고 | !style="width:30%"|항목A!!style="width:30%"|항목B!!style="width:25%"|관계!!style="width:15%"|비고 | ||

|- | |- | ||

| − | | | + | | 효장세자가례도감의궤의궤 || [[효장세자]] || A는 B와 관련이 있다 || A edm:isRelatedTo B |

| + | |- | ||

| + | | 효장세자가례도감의궤의궤 || [[현빈]] || A는 B와 관련이 있다 || A edm:isRelatedTo B | ||

| + | |- | ||

| + | | 효장세자가례도감의궤의궤 || [[왕세자]] || A는 B와 관련이 있다 || A edm:isRelatedTo B | ||

| + | |- | ||

| + | | 효장세자가례도감의궤의궤 || [[왕세자빈]] || A는 B와 관련이 있다 || A edm:isRelatedTo B | ||

| + | |- | ||

| + | | 효장세자가례도감의궤의궤 || [[왕세자의 대례복]] || A는 B를 기록하였다 || A ekc:mentions B | ||

| + | |- | ||

| + | | 효장세자가례도감의궤의궤 || [[왕세자의 조복]] || A는 B를 기록하였다 || A ekc:mentions B | ||

| + | |- | ||

| + | | 효장세자가례도감의궤의궤 || [[왕세자빈의 대례복]] || A는 B를 기록하였다 || A ekc:mentions B | ||

|- | |- | ||

| − | | | + | | 효장세자가례도감의궤의궤 || [[왕세자빈의 소례복]] || A는 B를 기록하였다 || A ekc:mentions B |

|- | |- | ||

| − | | | + | | 효장세자가례도감의궤의궤 || [[가례]] || A는 B를 기록하였다 || A ekc:documents B |

| + | |- | ||

| + | | 효장세자가례도감의궤의궤 || [[국립중앙박물관]] || A는 B에 소장되어 있다 || A edm:currentLocation B | ||

| + | |- | ||

| + | | 효장세자가례도감의궤의궤 || [[규장각한국학연구원]] || A는 B에 소장되어 있다 || A edm:currentLocation B | ||

|} | |} | ||

| 63번째 줄: | 87번째 줄: | ||

!style="width:5%px"|위도!!style="width:5%px"|경도!!style="width:90%px"|내용 | !style="width:5%px"|위도!!style="width:5%px"|경도!!style="width:90%px"|내용 | ||

|- | |- | ||

| − | | || || | + | | 37.580758 || 126.994503 || [[창경궁 명정전]]에서 [[납채]]가 거행되었다. |

| + | |- | ||

| + | | 37.580758 || 126.994503 || [[창경궁 명정전]]에서 [[납폐]]가 거행되었다. | ||

| + | |- | ||

| + | | 37.580758 || 126.994503 || [[창경궁 명정전]]에서 [[고기]]가 거행되었다. | ||

| + | |- | ||

| + | | 37.580758 || 126.994503 || [[창경궁 명정전]]에서 [[책비]]가 거행되었다. | ||

| + | |- | ||

| + | | 37.574970 || 127.002027 || [[어의궁]]에서 [[친영]]이 거행되었다. | ||

| + | |- | ||

| + | | 37.580758 || 126.994503 || [[창경궁 통명전]]에서 [[동뢰]]가 거행되었다. | ||

|} | |} | ||

| 80번째 줄: | 114번째 줄: | ||

! 번호 !! 이미지 !! 대상 !! 설명<ref>제송희, "[http://uigwe.museum.go.kr/banchado/banchaView?dataType=&id=uig_129&searchKeyword=&pageIndex=1&lmenuType=&pageUnit=10 효장세자가례도감의궤 (하)]", <html><online style="color:purple">『외규장각 의궤』<sup>online</sup></online></html>, 국립중앙박물관.</ref> !! 복장/복식 | ! 번호 !! 이미지 !! 대상 !! 설명<ref>제송희, "[http://uigwe.museum.go.kr/banchado/banchaView?dataType=&id=uig_129&searchKeyword=&pageIndex=1&lmenuType=&pageUnit=10 효장세자가례도감의궤 (하)]", <html><online style="color:purple">『외규장각 의궤』<sup>online</sup></online></html>, 국립중앙박물관.</ref> !! 복장/복식 | ||

|- | |- | ||

| − | | 1 || [[파일:궁중기록화_효장세자가례도감의궤_왕세자빈_1봉거군.png|80x80px|봉거군]] || 봉거군(捧炬軍) || 횃불을 든 군인 || [[청건]]<br/>[[청의]] | + | | 1 || [[파일:궁중기록화_효장세자가례도감의궤_왕세자빈_1봉거군.png|80x80px|봉거군]] || 봉거군(捧炬軍) || 횃불을 든 군인 || [[청건|청건(靑巾)]]<br/>[[청의|청의(靑衣)]] |

|- | |- | ||

| − | | 2 || [[파일:궁중기록화_효장세자가례도감의궤_왕세자빈_2양산.png|80x80px|양산]] || 양산(陽繖) || 3층 처마가 있는 햇빛을 가리는 데 사용한 의장 || [[청건]]<br/>[[청의]] | + | | 2 || [[파일:궁중기록화_효장세자가례도감의궤_왕세자빈_2양산.png|80x80px|양산]] || 양산(陽繖) || 3층 처마가 있는 햇빛을 가리는 데 사용한 의장 || [[청건|청건(靑巾)]]<br/>[[청의|청의(靑衣)]] |

|- | |- | ||

| − | | 3 || [[파일:궁중기록화_효장세자가례도감의궤_왕세자빈_3지거군.png|80x80px|지거군]] || 지거군(支擧軍) || 지게꾼 || [[청건]]<br/>[[청의]] | + | | 3 || [[파일:궁중기록화_효장세자가례도감의궤_왕세자빈_3지거군.png|80x80px|지거군]] || 지거군(支擧軍) || 지게꾼 || [[청건|청건(靑巾)]]<br/>[[청의|청의(靑衣)]] |

|- | |- | ||

| − | | 3 || [[파일:궁중기록화_효장세자가례도감의궤_왕세자빈_3기행나인.png|80x80px|기행나인]] || 기행나인(騎行内人) || 말을 탄 궁녀 || [[ | + | | 3 || [[파일:궁중기록화_효장세자가례도감의궤_왕세자빈_3기행나인.png|80x80px|기행나인]] || 기행나인(騎行内人) || 말을 탄 궁녀 || [[전모|전모(氈帽)]]<br/>[[저고리(여성)|저고리(赤古里)]]<br/>[[치마|치마(赤亇)]] |

|- | |- | ||

| − | | 3 || [[파일:궁중기록화_효장세자가례도감의궤_왕세자빈_3보행나인.png|80x80px|보행나인]] || 보행나인(步行内人) || 걸어가는 궁녀 || [[당의]]<br/>[[치마]] | + | | 3 || [[파일:궁중기록화_효장세자가례도감의궤_왕세자빈_3보행나인.png|80x80px|보행나인]] || 보행나인(步行内人) || 걸어가는 궁녀 || [[가리마|가리마(加里磨)]]<br/>[[당의|당의(唐衣)]]<br/>[[치마|치마(赤亇)]] |

|- | |- | ||

| − | | 3 || [[파일:궁중기록화_효장세자가례도감의궤_왕세자빈_3시위나인.png|80x80px|시위나인]] || 시위나인(侍衛內人) || 임금이나 주요 인물을 가까이서 호위하는 궁녀 || [[ | + | | 3 || [[파일:궁중기록화_효장세자가례도감의궤_왕세자빈_3시위나인.png|80x80px|시위나인]] || 시위나인(侍衛內人) || 임금이나 주요 인물을 가까이서 호위하는 궁녀 || [[너울|너울[羅兀])]]<br/>[[여립|여립(女笠)])]]<br/>[[장삼|장삼(長衫)]]<br/>[[치마|치마(赤亇)]] |

|- | |- | ||

| − | | 3 || [[파일:궁중기록화_효장세자가례도감의궤_왕세자빈_3향차비.png|80x80px|향차비]] || 향차비(香差備) || 향을 담당하는 관원 || [[당의]]<br/>[[치마]] | + | | 3 || [[파일:궁중기록화_효장세자가례도감의궤_왕세자빈_3향차비.png|80x80px|향차비]] || 향차비(香差備) || 향을 담당하는 관원 || [[가리마|가리마(加里磨)]]<br/>[[당의|당의(唐衣)]]<br/>[[치마|치마(赤亇)]] |

|- | |- | ||

| − | | 4 || [[파일:궁중기록화_효장세자가례도감의궤_왕세자빈_4별감.png|80x80px|별감]] || 별감(别監) || 호위를 맡았던 하급 군관 || [[ | + | | 4 || [[파일:궁중기록화_효장세자가례도감의궤_왕세자빈_4별감.png|80x80px|별감]] || 별감(别監) || 호위를 맡았던 하급 군관 || [[조건|조건(皁巾)]]<br/>[[녹의|녹의(綠衣)]] |

|- | |- | ||

| − | | 4 || [[파일:궁중기록화_효장세자가례도감의궤_왕세자빈_4봉촉.png|80x80px|봉촉]] || 봉촉(捧燭) || 등불을 든 사람 || [[청건]]<br/>[[청의]] | + | | 4 || [[파일:궁중기록화_효장세자가례도감의궤_왕세자빈_4봉촉.png|80x80px|봉촉]] || 봉촉(捧燭) || 등불을 든 사람 || [[청건|청건(靑巾)]]<br/>[[청의|청의(靑衣)]] |

|- | |- | ||

| − | | 4 || [[파일:궁중기록화_효장세자가례도감의궤_왕세자빈_4귀유치.png|80x80px|귀유치]] || 귀유치(歸逰赤) || 내시가 되기 전의 어린 내관 || [[흑건]]<br/>[[ | + | | 4 || [[파일:궁중기록화_효장세자가례도감의궤_왕세자빈_4귀유치.png|80x80px|귀유치]] || 귀유치(歸逰赤) || 내시가 되기 전의 어린 내관 || [[흑건]]<br/>[[단령|단령(團領)]] |

|- | |- | ||

| − | | 5 || [[파일:궁중기록화_효장세자가례도감의궤_왕세자빈_5선전관.png|80x80px|선전관]] || 선전관(宣傳官) || 왕명의 전달을 맡은 관원 || [[ | + | | 5 || [[파일:궁중기록화_효장세자가례도감의궤_왕세자빈_5선전관.png|80x80px|선전관]] || 선전관(宣傳官) || 왕명의 전달을 맡은 관원 || [[백관의 융복]] |

|- | |- | ||

| − | | 5 || [[파일:궁중기록화_효장세자가례도감의궤_왕세자빈_5내관.png|80x80px|내관]] || 내관(內官) || 궁궐에서 음식이나 왕명 전달, 청소 등의 일을 맡아보던 환관 || | + | | 5 || [[파일:궁중기록화_효장세자가례도감의궤_왕세자빈_5내관.png|80x80px|내관]] || 내관(內官) || 궁궐에서 음식이나 왕명 전달, 청소 등의 일을 맡아보던 환관 || [[백관의 상복]] |

|- | |- | ||

| − | | 5 || [[파일:궁중기록화_효장세자가례도감의궤_왕세자빈_5나장.png|80x80px|나장]] || 나장(羅将) || 행렬의 호위를 담당하는 의금부나 병조의 하급 군졸 || | + | | 5 || [[파일:궁중기록화_효장세자가례도감의궤_왕세자빈_5나장.png|80x80px|나장]] || 나장(羅将) || 행렬의 호위를 담당하는 의금부나 병조의 하급 군졸 || [[조건|조건(皁巾)]]<br/>[[답호|답호(褡𧞤)]]<br/>[[두루마기|협수 주의(周衣)]] |

|- | |- | ||

| − | | 6 || [[파일:궁중기록화_효장세자가례도감의궤_왕세자빈_6별감.png|80x80px|별감]] || 별감(别監) || 호위를 맡았던 하급 군관 || | + | | 6 || [[파일:궁중기록화_효장세자가례도감의궤_왕세자빈_6별감.png|80x80px|별감]] || 별감(别監) || 호위를 맡았던 하급 군관 || [[조건|조건(皁巾)]]<br/>[[녹의|녹의(綠衣)]] |

| + | |||

|- | |- | ||

| − | | 7 || [[파일:궁중기록화_효장세자가례도감의궤_왕세자빈_7현빈.png|80x80px|현빈]] || 연(輦)-현빈(賢嬪) || 왕실에서 사용하는 지붕이 있는 가마로, [[현빈|현빈(賢嬪)]]이 타고 있다. || | + | | 7 || [[파일:궁중기록화_효장세자가례도감의궤_왕세자빈_7현빈.png|80x80px|현빈]] || 연(輦)-현빈(賢嬪) || 왕실에서 사용하는 지붕이 있는 가마로, [[현빈|현빈(賢嬪)]]이 타고 있다. || [[왕세자빈의 소례복]] |

|- | |- | ||

| − | | 7 || [[파일:궁중기록화_효장세자가례도감의궤_왕세자빈_7연배군.png|80x80px|연배군]] || 연배군(輦陪軍) || 왕비의 가마를 메는 군사 || [[청건]]<br/>[[청의]] | + | | 7 || [[파일:궁중기록화_효장세자가례도감의궤_왕세자빈_7연배군.png|80x80px|연배군]] || 연배군(輦陪軍) || 왕비의 가마를 메는 군사 || [[청건|청건(靑巾)]]<br/>[[청의|청의(靑衣)]] |

|- | |- | ||

| − | | 8 || [[파일:궁중기록화_효장세자가례도감의궤_왕세자빈_8청선.png|80x80px|청선]] || 청선(青扇) || 청색 부채 || [[청건]]<br/>[[청의]] | + | | 8 || [[파일:궁중기록화_효장세자가례도감의궤_왕세자빈_8청선.png|80x80px|청선]] || 청선(青扇) || 청색 부채 || [[청건|청건(靑巾)]]<br/>[[청의|청의(靑衣)]] |

|- | |- | ||

| − | | 9 || [[파일:궁중기록화_효장세자가례도감의궤_왕세자빈_9내관.png|80x80px|내관]] || 내관(內官) || 궁궐에서 음식이나 왕명 전달, 청소 등의 일을 맡아보던 환관 || | + | | 9 || [[파일:궁중기록화_효장세자가례도감의궤_왕세자빈_9내관.png|80x80px|내관]] || 내관(內官) || 궁궐에서 음식이나 왕명 전달, 청소 등의 일을 맡아보던 환관 || [[백관의 상복]] |

|- | |- | ||

| − | | 9 || [[파일:궁중기록화_효장세자가례도감의궤_왕세자빈_9시녀.png|80x80px|시녀]] || 시녀(侍女) || 궁궐에서 왕비 등의 시중을 담당한 궁녀 || [[너울]]<br/>[[ | + | | 9 || [[파일:궁중기록화_효장세자가례도감의궤_왕세자빈_9시녀.png|80x80px|시녀]] || 시녀(侍女) || 궁궐에서 왕비 등의 시중을 담당한 궁녀 || [[너울|너울[羅兀])]]<br/>[[여립|여립(女笠)])]]<br/>[[장삼|장삼(長衫)]]<br/>[[치마|치마(赤亇)]] |

|- | |- | ||

| − | | 9 || [[파일:궁중기록화_효장세자가례도감의궤_왕세자빈_9의녀.png|80x80px|의녀]] || 의녀(醫女) || 내의원과 혜민서에 소속된 여자 의원 || [[ | + | | 9 || [[파일:궁중기록화_효장세자가례도감의궤_왕세자빈_9의녀.png|80x80px|의녀]] || 의녀(醫女) || 내의원과 혜민서에 소속된 여자 의원 || [[전모|전모(氈帽)]]<br/>[[당의|당의(唐衣)]]<br/>[[치마|치마(赤亇)]] |

|- | |- | ||

| 10 || [[파일:궁중기록화_효장세자가례도감의궤_왕세자빈_10근장군.png|80x80px|근장군]] || 근장군(近仗軍) || 근위병 || [[흑건]]<br/>[[청의]] | | 10 || [[파일:궁중기록화_효장세자가례도감의궤_왕세자빈_10근장군.png|80x80px|근장군]] || 근장군(近仗軍) || 근위병 || [[흑건]]<br/>[[청의]] | ||

|- | |- | ||

| − | | 11 || [[파일:궁중기록화_효장세자가례도감의궤_왕세자빈_11내관.png|80x80px|내관]] || 내관(內官) || 궁궐에서 음식이나 왕명 전달, 청소 등의 일을 맡아보던 환관 || [[ | + | | 11 || [[파일:궁중기록화_효장세자가례도감의궤_왕세자빈_11내관.png|80x80px|내관]] || 내관(內官) || 궁궐에서 음식이나 왕명 전달, 청소 등의 일을 맡아보던 환관 || [[백관의 상복]] |

|- | |- | ||

| 12 || [[파일:궁중기록화_효장세자가례도감의궤_왕세자빈_12시강원.png|80x80px|시강원]] || 시강원(侍講院) || 왕세자의 교육을 담당하던 관청인 세자시강원 || [[백관의 상복]] | | 12 || [[파일:궁중기록화_효장세자가례도감의궤_왕세자빈_12시강원.png|80x80px|시강원]] || 시강원(侍講院) || 왕세자의 교육을 담당하던 관청인 세자시강원 || [[백관의 상복]] | ||

| 146번째 줄: | 181번째 줄: | ||

| 1 || [[파일:궁중기록화_효장세자가례도감의궤_도감관원_1사령.png|80x80px|사령]] || 사령(使令) || 각 관청의 관원이 부리던 하인으로 호위와 시종을 담당 || [[백관의 융복]] | | 1 || [[파일:궁중기록화_효장세자가례도감의궤_도감관원_1사령.png|80x80px|사령]] || 사령(使令) || 각 관청의 관원이 부리던 하인으로 호위와 시종을 담당 || [[백관의 융복]] | ||

|- | |- | ||

| − | | 1 || [[파일:궁중기록화_효장세자가례도감의궤_도감관원_1서리.png|80x80px|서리]] || 서리(書吏) || 중앙 관아에 근무하던 하급 관원 || [[흑건| | + | | 1 || [[파일:궁중기록화_효장세자가례도감의궤_도감관원_1서리.png|80x80px|서리]] || 서리(書吏) || 중앙 관아에 근무하던 하급 관원 || [[흑건|무각평정건(無角平頂巾)]]<br/>[[단령|단령(團領)]] |

|- | |- | ||

| − | | 2 || [[파일:궁중기록화_효장세자가례도감의궤_도감관원_2도제조.png|80x80px|도제조]] || 도제조(都提調) || 육조의 속아문이나 군영 등에 두었던 정1품 관직으로, 효장세자-현빈 가례의 총책임자는 [[이광좌|이광좌(李光佐)]]였다. || | + | | 2 || [[파일:궁중기록화_효장세자가례도감의궤_도감관원_2도제조.png|80x80px|도제조]] || 도제조(都提調) || 육조의 속아문이나 군영 등에 두었던 정1품 관직으로, 효장세자-현빈 가례의 총책임자는 [[이광좌|이광좌(李光佐)]]였다. || [[백관의 상복]] |

|- | |- | ||

| − | | 3 || [[파일:궁중기록화_효장세자가례도감의궤_도감관원_3제조.png|80x80px|제조]] || 제조(提調) || 당상관 이상의 관원이 없는 관아에 겸직으로 임명하여 각 관아를 실질적으로 통솔하던 직책 || | + | | 3 || [[파일:궁중기록화_효장세자가례도감의궤_도감관원_3제조.png|80x80px|제조]] || 제조(提調) || 당상관 이상의 관원이 없는 관아에 겸직으로 임명하여 각 관아를 실질적으로 통솔하던 직책 || [[백관의 상복]] |

|- | |- | ||

| − | | 4 || [[파일:궁중기록화_효장세자가례도감의궤_도감관원_4도청.png|80x80px|도청]] || 도청(都㕔) || 임시 관서인 도감의 관직 || | + | | 4 || [[파일:궁중기록화_효장세자가례도감의궤_도감관원_4도청.png|80x80px|도청]] || 도청(都㕔) || 임시 관서인 도감의 관직 || [[백관의 상복]] |

|- | |- | ||

| − | | 5 || [[파일:궁중기록화_효장세자가례도감의궤_도감관원_5낭청.png|80x80px|낭청]] || 낭청(郎㕔) || 각 관서에서 차출하여 겸임시켰던 당하관의 실무 담당 관직 || | + | | 5 || [[파일:궁중기록화_효장세자가례도감의궤_도감관원_5낭청.png|80x80px|낭청]] || 낭청(郎㕔) || 각 관서에서 차출하여 겸임시켰던 당하관의 실무 담당 관직 || [[백관의 상복]] |

|- | |- | ||

| − | | 6 || [[파일:궁중기록화_효장세자가례도감의궤_도감관원_6감조관.png|80x80px|감조관]] || 감조관(監造官) || 여러가지 왕실행사의 실무를 감독하는 관원 || | + | | 6 || [[파일:궁중기록화_효장세자가례도감의궤_도감관원_6감조관.png|80x80px|감조관]] || 감조관(監造官) || 여러가지 왕실행사의 실무를 감독하는 관원 || [[백관의 상복]] |

|} | |} | ||

| 166번째 줄: | 201번째 줄: | ||

* 『국혼정례』 | * 『국혼정례』 | ||

* 『상방정례』 | * 『상방정례』 | ||

| − | |||

| − | |||

* 임민혁, 『조선 국왕 장가보내기』, 글항아리, 2017. | * 임민혁, 『조선 국왕 장가보내기』, 글항아리, 2017. | ||

* 신병주, 『왕실의 혼례식 풍경』, 돌베개, 2013. | * 신병주, 『왕실의 혼례식 풍경』, 돌베개, 2013. | ||

| 177번째 줄: | 210번째 줄: | ||

* 신명호, 『조선 왕실의 의례와 생활 궁중문화』, 돌베개, 2002. | * 신명호, 『조선 왕실의 의례와 생활 궁중문화』, 돌베개, 2002. | ||

* 신병주, 『66세의 영조 15세의 신부를 맞이하다』, 효형출판, 2001. | * 신병주, 『66세의 영조 15세의 신부를 맞이하다』, 효형출판, 2001. | ||

| − | + | * 한영우, 『조선왕조 의궤-국가의례와 그 기록』, 일지사, 2005. | |

[[분류:궁중기록화]] | [[분류:궁중기록화]] | ||

[[분류:의궤]] | [[분류:의궤]] | ||

2017년 12월 15일 (금) 22:09 기준 최신판

| 효장세자가례도감의궤 (孝章世子嘉禮都監儀軌) |

|

국립중앙박물관 외규장각 의궤(http://uigwe.museum.go.kr) |

|

| 대표명칭 | 효장세자가례도감의궤 |

|---|---|

| 한자표기 | 孝章世子嘉禮都監儀軌 |

| 주제 | 가례(嘉禮) |

| 작성주체 | 가례도감(嘉禮都監) |

| 의례담당자 | 이광좌(李光佐) |

| 작성지역 | 한성부 |

| 작성시기 | 1727년(영조 3) |

| 소장처(원소장처) | 국립중앙박물관(어람용) 규장각한국학연구원(태백산) |

| 판본 | 필사본 |

| 표기문자 | 한자, 이두 |

| 수량 | 어람용: 총 2책 426장(상책 259장, 하책 167장) 태백산: 총 1책 330장 |

| 크기 | 어람용: 48.4×35.2 태백산: 46.6×32.5 |

| 도설 | 11면(채색) |

| 반차도 | 어람용: 12면(채색) 총 길이: 약 420㎝ 태백산: 13면(채색) 총 길이: 약 416㎝ |

목차

정의

1727년(조선 영조 3)에 효장세자와 현빈의 혼례를 치르는 가례 과정을 기록한 의궤이다.

내용

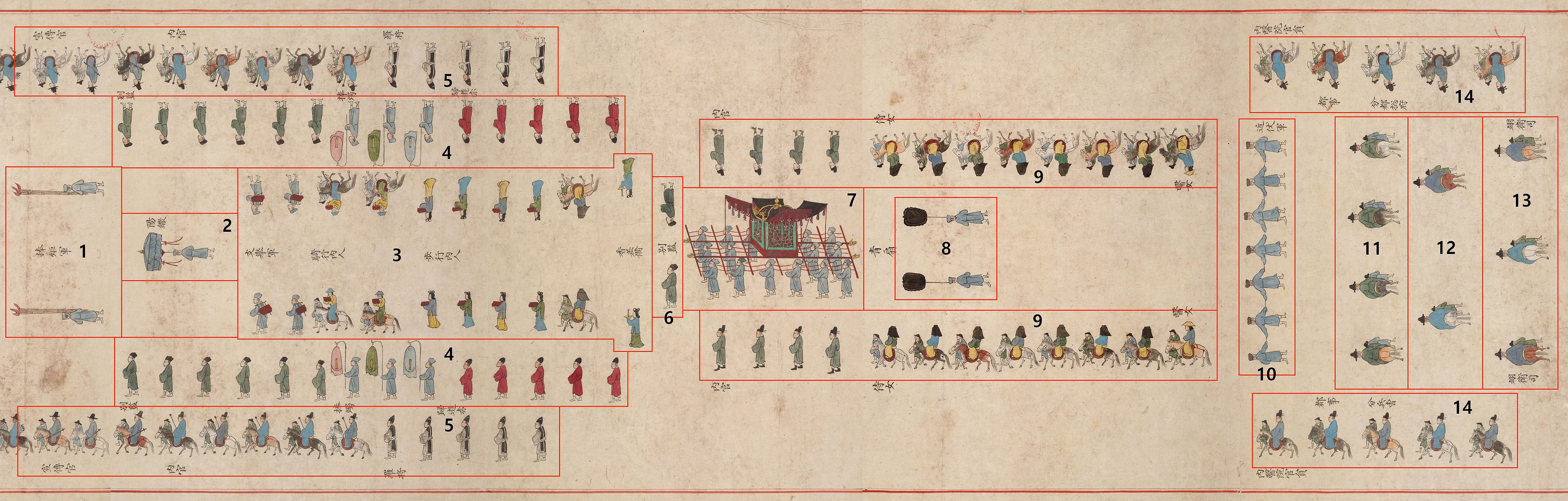

1727년(영조 3) 윤3월 29일, 영조는 내년 봄에 치르려고 했던 효장세자(孝章世子)의 가례를 앞당겨 올해 안에 거행하라는 전교를 내렸다. 7월 16일 영의정 이광좌(李光佐)를 도제조로 하는 가례도감이 설치되었다. 왕세자빈은 세 번의 간택을 거쳐 8월 28일 조문명(趙文命)의 딸이 최종 선택되었다. 그날부터 어의궁으로 들어가 왕세자빈 수업을 받았다. 9월 20일 신부의 집에 청혼서를 보내는 납채, 9월 21일 신부집에 예물을 보내는 납폐, 9월 24일 가례의 일자를 알리는 고기, 9월 17일 신부를 왕세자빈으로 책봉하는 책빈은 모두 창덕궁 인정전에서 거행되었다. 책빈이 끝나고, 9월 29일에 영조는 창덕궁 인정전에 나아가 효장세자를 훈계하는 '초계례(初戒禮)'를 시행했다. 왕세자는 이 의식을 끝내고, 어의궁으로 가서 신부를 데리고 오는 친영을 거행하고, 왕세자빈과 함께 술과 음식을 나누는 동뢰를 창경궁 통명전에서 치렀다. 이 책에는 효장세자가 현빈(賢嬪)을 궁으로 데리고 오는 12면의 친영반차도가 그려져 있는데, 이 행사를 치른 후 1년 뒤에 효장세자는 창경궁 진수당에서 훙서(薨逝)하였다.[1]

목록

상책: 좌목(座目), 계사(啓辭), 예관(禮關), 의주(儀註), 이문(移文), 품목(稟目), 감결(甘結), 서계(書啓), 의궤(儀軌), 논상(論賞), 일방(一房)

하책: 이방(二房), 삼방(三房), 별공작(別工作)

해제

김남윤, "효장세자가례도감의궤 상책", 의궤 검색,

김남윤, "효장세자가례도감의궤 하책", 의궤 검색,

김영인, "효장세자가례도감의궤", 의궤 검색,

판본

국립중앙박물관: 어람용(2532), (2533)

규장각한국학연구원: 강화부본(奎 13105), 태백산본(奎 13106), 오대산본(奎 13107)

지식 관계망

관계정보

| 항목A | 항목B | 관계 | 비고 |

|---|---|---|---|

| 효장세자가례도감의궤의궤 | 효장세자 | A는 B와 관련이 있다 | A edm:isRelatedTo B |

| 효장세자가례도감의궤의궤 | 현빈 | A는 B와 관련이 있다 | A edm:isRelatedTo B |

| 효장세자가례도감의궤의궤 | 왕세자 | A는 B와 관련이 있다 | A edm:isRelatedTo B |

| 효장세자가례도감의궤의궤 | 왕세자빈 | A는 B와 관련이 있다 | A edm:isRelatedTo B |

| 효장세자가례도감의궤의궤 | 왕세자의 대례복 | A는 B를 기록하였다 | A ekc:mentions B |

| 효장세자가례도감의궤의궤 | 왕세자의 조복 | A는 B를 기록하였다 | A ekc:mentions B |

| 효장세자가례도감의궤의궤 | 왕세자빈의 대례복 | A는 B를 기록하였다 | A ekc:mentions B |

| 효장세자가례도감의궤의궤 | 왕세자빈의 소례복 | A는 B를 기록하였다 | A ekc:mentions B |

| 효장세자가례도감의궤의궤 | 가례 | A는 B를 기록하였다 | A ekc:documents B |

| 효장세자가례도감의궤의궤 | 국립중앙박물관 | A는 B에 소장되어 있다 | A edm:currentLocation B |

| 효장세자가례도감의궤의궤 | 규장각한국학연구원 | A는 B에 소장되어 있다 | A edm:currentLocation B |

시간정보

| 시간 | 내용 |

|---|---|

| 1727년 | 효장세자와 현빈의 가례가 거행되었다 |

| 1727년 | 『효장세자가례도감의궤』가 편찬되었다 |

공간정보

| 위도 | 경도 | 내용 |

|---|---|---|

| 37.580758 | 126.994503 | 창경궁 명정전에서 납채가 거행되었다. |

| 37.580758 | 126.994503 | 창경궁 명정전에서 납폐가 거행되었다. |

| 37.580758 | 126.994503 | 창경궁 명정전에서 고기가 거행되었다. |

| 37.580758 | 126.994503 | 창경궁 명정전에서 책비가 거행되었다. |

| 37.574970 | 127.002027 | 어의궁에서 친영이 거행되었다. |

| 37.580758 | 126.994503 | 창경궁 통명전에서 동뢰가 거행되었다. |

시각자료

가상현실

왕세자빈의 행렬

| 번호 | 이미지 | 대상 | 설명[2] | 복장/복식 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | |

봉거군(捧炬軍) | 횃불을 든 군인 | 청건(靑巾) 청의(靑衣) |

| 2 | |

양산(陽繖) | 3층 처마가 있는 햇빛을 가리는 데 사용한 의장 | 청건(靑巾) 청의(靑衣) |

| 3 | |

지거군(支擧軍) | 지게꾼 | 청건(靑巾) 청의(靑衣) |

| 3 |  |

기행나인(騎行内人) | 말을 탄 궁녀 | 전모(氈帽) 저고리(赤古里) 치마(赤亇) |

| 3 | |

보행나인(步行内人) | 걸어가는 궁녀 | 가리마(加里磨) 당의(唐衣) 치마(赤亇) |

| 3 |  |

시위나인(侍衛內人) | 임금이나 주요 인물을 가까이서 호위하는 궁녀 | 너울[羅兀]) 여립(女笠)]) 장삼(長衫) 치마(赤亇) |

| 3 | |

향차비(香差備) | 향을 담당하는 관원 | 가리마(加里磨) 당의(唐衣) 치마(赤亇) |

| 4 | |

별감(别監) | 호위를 맡았던 하급 군관 | 조건(皁巾) 녹의(綠衣) |

| 4 | |

봉촉(捧燭) | 등불을 든 사람 | 청건(靑巾) 청의(靑衣) |

| 4 | |

귀유치(歸逰赤) | 내시가 되기 전의 어린 내관 | 흑건 단령(團領) |

| 5 |  |

선전관(宣傳官) | 왕명의 전달을 맡은 관원 | 백관의 융복 |

| 5 |  |

내관(內官) | 궁궐에서 음식이나 왕명 전달, 청소 등의 일을 맡아보던 환관 | 백관의 상복 |

| 5 | |

나장(羅将) | 행렬의 호위를 담당하는 의금부나 병조의 하급 군졸 | 조건(皁巾) 답호(褡𧞤) 협수 주의(周衣) |

| 6 | |

별감(别監) | 호위를 맡았던 하급 군관 | 조건(皁巾) 녹의(綠衣) |

| 7 |  |

연(輦)-현빈(賢嬪) | 왕실에서 사용하는 지붕이 있는 가마로, 현빈(賢嬪)이 타고 있다. | 왕세자빈의 소례복 |

| 7 | |

연배군(輦陪軍) | 왕비의 가마를 메는 군사 | 청건(靑巾) 청의(靑衣) |

| 8 | |

청선(青扇) | 청색 부채 | 청건(靑巾) 청의(靑衣) |

| 9 | |

내관(內官) | 궁궐에서 음식이나 왕명 전달, 청소 등의 일을 맡아보던 환관 | 백관의 상복 |

| 9 |  |

시녀(侍女) | 궁궐에서 왕비 등의 시중을 담당한 궁녀 | 너울[羅兀]) 여립(女笠)]) 장삼(長衫) 치마(赤亇) |

| 9 |  |

의녀(醫女) | 내의원과 혜민서에 소속된 여자 의원 | 전모(氈帽) 당의(唐衣) 치마(赤亇) |

| 10 |  |

근장군(近仗軍) | 근위병 | 흑건 청의 |

| 11 | |

내관(內官) | 궁궐에서 음식이나 왕명 전달, 청소 등의 일을 맡아보던 환관 | 백관의 상복 |

| 12 | |

시강원(侍講院) | 왕세자의 교육을 담당하던 관청인 세자시강원 | 백관의 상복 |

| 13 | |

익위사(翊衛司) | 왕세자를 호위하는 관서 | 백관의 상복 |

| 14 |  |

내의원관원(內醫院官員) | 왕의 약을 조제하던 의관 | 백관의 상복 |

| 14 |  |

도사(都事) | 중앙과 지방 관청에서 사무를 담당한 관직 | 백관의 상복 |

| 14 |  |

분도총부(分都摠府) | 중앙군 업무를 보는 도총부를 나누어 설치한 관서 | 백관의 상복 |

| 14 |  |

분병조(分兵曹) | 병조를 나누어 설치한 관서 | 백관의 상복 |

도감 관원의 행렬

| 번호 | 이미지 | 대상 | 설명[3] | 복장/복식 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | |

사령(使令) | 각 관청의 관원이 부리던 하인으로 호위와 시종을 담당 | 백관의 융복 |

| 1 | |

서리(書吏) | 중앙 관아에 근무하던 하급 관원 | 무각평정건(無角平頂巾) 단령(團領) |

| 2 |  |

도제조(都提調) | 육조의 속아문이나 군영 등에 두었던 정1품 관직으로, 효장세자-현빈 가례의 총책임자는 이광좌(李光佐)였다. | 백관의 상복 |

| 3 |  |

제조(提調) | 당상관 이상의 관원이 없는 관아에 겸직으로 임명하여 각 관아를 실질적으로 통솔하던 직책 | 백관의 상복 |

| 4 | |

도청(都㕔) | 임시 관서인 도감의 관직 | 백관의 상복 |

| 5 | |

낭청(郎㕔) | 각 관서에서 차출하여 겸임시켰던 당하관의 실무 담당 관직 | 백관의 상복 |

| 6 | |

감조관(監造官) | 여러가지 왕실행사의 실무를 감독하는 관원 | 백관의 상복 |

주석

- ↑ 한영우, 『조선왕조 의궤-국가의례와 그 기록』, 일지사, 2005, 239~241쪽.

- ↑ 제송희, "효장세자가례도감의궤 (하)",

『외규장각 의궤』online , 국립중앙박물관. - ↑ 제송희, "효장세자가례도감의궤 (하)",

『외규장각 의궤』online , 국립중앙박물관.

참고문헌

인용 및 참조

- 『국혼정례』

- 『상방정례』

- 임민혁, 『조선 국왕 장가보내기』, 글항아리, 2017.

- 신병주, 『왕실의 혼례식 풍경』, 돌베개, 2013.

- 서울특별시사편찬위원회 저, 『조선 왕실의 혼례 이야기』, 서울특별시사편찬위원회, 2011.

- 이성미, 『가례도감의궤와 미술사』, 소와당, 2008.

- 김문식, 신병주 저, 『조선 왕실기록문화의 꽃 의궤』, 돌베개, 2005.

- 서울대학교 규장각, 『규장각소장 분류별의궤해설집』, 서울대학교 규장각, 2005.

- 서울대학교 규장각, 『규장각소장 의궤 해제집(3)』, 서울대학교 규장각, 2005.

- 신명호, 『조선 왕실의 의례와 생활 궁중문화』, 돌베개, 2002.

- 신병주, 『66세의 영조 15세의 신부를 맞이하다』, 효형출판, 2001.

- 한영우, 『조선왕조 의궤-국가의례와 그 기록』, 일지사, 2005.