"사모"의 두 판 사이의 차이

DH 교육용 위키

잔글 (판 1개) |

|||

| (한 명의 사용자에 의한 2개의 중간 편집이 숨겨짐) | |||

| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||

| − | + | {{복식정보 | |

| + | |명칭 = 사모(문사각) | ||

| + | |시대 = 조선시대(19세기) | ||

| + | |분류 = 관모 | ||

| + | |크기 = 높이 18㎝, 지름 17.5㎝ | ||

| + | |소장처 = 단국대학교 석주선기념박물관 소장 | ||

| + | |그림 출처 = 단국대학교 석주선기념박물관(2004) 『名選』中, p. 40. | ||

| + | |image = 사모2(문사각)-석주선기념박물관 소장.jpg | ||

| + | }} | ||

| − | + | {{복식정보 | |

| + | |명칭 = 사모(단사각) | ||

| + | |시대 = 조선시대(19세기) | ||

| + | |분류 = 관모 | ||

| + | |크기 = 높이 16.5㎝, 지름 17㎝ | ||

| + | |소장처 = 단국대학교 석주선기념박물관 소장 | ||

| + | |그림 출처 = 단국대학교 석주선기념박물관(2004) 『名選』中, p. 40. | ||

| + | |image = 사모1(단사각)-석주선기념박물관 소장.jpg | ||

| + | }} | ||

| + | *사모(紗帽)는 앞이 낮고 뒤가 높은 2단의 모부(帽部)로 이루어진 관모이다. 그리고 뒤쪽에 좌우로 뻗치는 뿔을 꽂았다.<ref>손윤혜(2012) 「조선후기 왕세자 입학례 복식 고증」, 안동대학교 석사학위논문, p. 76.</ref> | ||

*[[속대전|『속대전』]]에서는 품계에 따라 사모 뿔의 무늬를 구분하였는데 당상관은 문사각(紋紗角), 당하관은 단사각(單紗角)을 쓰도록 규정하였다.<ref>『續大典』 卷3 「禮典」 ′儀章′ : ″冠 堂上三品以上 烏紗帽 紋紗角, 堂下三品以下 烏紗帽 單紗角.″</ref> | *[[속대전|『속대전』]]에서는 품계에 따라 사모 뿔의 무늬를 구분하였는데 당상관은 문사각(紋紗角), 당하관은 단사각(單紗角)을 쓰도록 규정하였다.<ref>『續大典』 卷3 「禮典」 ′儀章′ : ″冠 堂上三品以上 烏紗帽 紋紗角, 堂下三品以下 烏紗帽 單紗角.″</ref> | ||

| + | *단사각의 ′단(單)′은 ′홑′이라는 뜻으로도 해석이 가능하며, ′무늬 없는 사(紗)′를 지칭하는 것으로도 볼 수 있다. | ||

| + | *당하관의 단사각이 직물을 홑으로 사용하여 무늬가 생기지 않게 하였다면, 당상관의 문사각은 직물을 겹으로 사용하여 겹쳐진 부분이 무늬를 만든 것이라고 볼 수 있다.<ref>김아람(2012) 「복식 고증을 통한 복온공주 혼례 친영반차도 구현」, 단국대학교 석사학위논문 p. 69.</ref> | ||

| − | + | ==관련 정보 : <문효세자 보양청계병>(1784)== | |

| + | <gallery> | ||

| + | 파일:보양청계병.jpg|[[문효세자 보양청계병|<문효세자 보양청계병>]] <br>국립중앙박물관 소장 | ||

| + | 파일:시복착용자(담홍포)1-문효세자보양청계병.png|사모를 착용한 참여자 <br>[[문효세자 보양청계병|<문효세자 보양청계병>]] | ||

| + | 파일:내시2-문효세자보양청계병.png|사모를 착용한 참여자 <br>[[문효세자 보양청계병|<문효세자 보양청계병>]] | ||

| + | </gallery> | ||

| − | * | + | *[[문효세자 보양청계병|<문효세자 보양청계병>]]에 사모를 착용한 관원들이 그려져 있다. |

| − | + | ===노드 및 관계 테이블=== | |

| − | + | {|class="wikitable" style="background:white;" | |

| − | == | + | !노드||관계||노드 |

| − | + | ||

| − | {| class="wikitable" style="background:white;" | + | |

| − | ! 관계 | + | |

| − | + | ||

| − | + | ||

|- | |- | ||

| − | + | |[[보양관]] <br>[[대신]] <br>[[내시]]||~을 착용한다||사모 | |

| − | |[[ | + | |

| − | | | + | |

|- | |- | ||

| + | |사모||~의 구성이다|||[[상복]], [[시복]] | ||

|- | |- | ||

| − | | | + | |사모||~와 함께 착용한다|| |

| − | |[[ | + | *(상의) <br>[[단령]] <br><br> |

| − | + | *[[흉배]] <br><br> | |

| + | *(허리띠) <br>[[삽금대]] <br>[[삽은대]] <br>[[서대]] <br>[[소금대]] <br>[[소은대]] <br>[[흑각대]] <br><br> | ||

| + | *(신) <br>[[협금화]] <br>[[흑피화]] | ||

|- | |- | ||

| + | |사모||~에 그려져 있다||[[문효세자 보양청계병]] | ||

|- | |- | ||

| − | + | |사모||~에 기록되어 있다||[[경국대전]] <br>[[속대전]] | |

| − | + | ||

| − | |사모 | + | |

| − | | | + | |

| − | | | + | |

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | | | + | |

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | |[[경국대전]] | + | |

| − | + | ||

|- | |- | ||

|} | |} | ||

| + | ---- | ||

| + | Writer: [http://digerati.aks.ac.kr:82/index.php?title=김현승 김현승] | ||

| + | |||

| + | Main: [[조선 후기 보양청 상견례 참여자 복식 고증 시각화]] | ||

| + | |||

| + | ---- | ||

<references/> | <references/> | ||

| − | |||

| − | |||

2017년 3월 5일 (일) 10:17 판

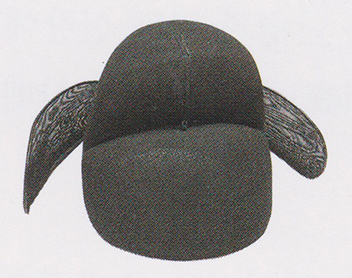

| 복식정보 | |

|---|---|

| |

| 사모(문사각) | |

| 시대 | 조선시대(19세기) |

| 분류 | 관모 |

| 크기 | 높이 18㎝, 지름 17.5㎝ |

| 소장처 | 단국대학교 석주선기념박물관 소장 |

| 그림 출처 | 단국대학교 석주선기념박물관(2004) 『名選』中, p. 40. |

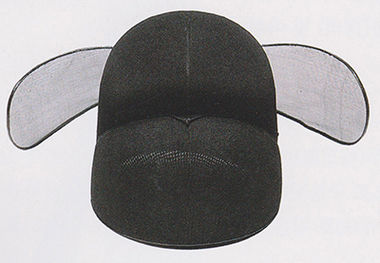

| 복식정보 | |

|---|---|

| |

| 사모(단사각) | |

| 시대 | 조선시대(19세기) |

| 분류 | 관모 |

| 크기 | 높이 16.5㎝, 지름 17㎝ |

| 소장처 | 단국대학교 석주선기념박물관 소장 |

| 그림 출처 | 단국대학교 석주선기념박물관(2004) 『名選』中, p. 40. |

- 사모(紗帽)는 앞이 낮고 뒤가 높은 2단의 모부(帽部)로 이루어진 관모이다. 그리고 뒤쪽에 좌우로 뻗치는 뿔을 꽂았다.[1]

- 『속대전』에서는 품계에 따라 사모 뿔의 무늬를 구분하였는데 당상관은 문사각(紋紗角), 당하관은 단사각(單紗角)을 쓰도록 규정하였다.[2]

- 단사각의 ′단(單)′은 ′홑′이라는 뜻으로도 해석이 가능하며, ′무늬 없는 사(紗)′를 지칭하는 것으로도 볼 수 있다.

- 당하관의 단사각이 직물을 홑으로 사용하여 무늬가 생기지 않게 하였다면, 당상관의 문사각은 직물을 겹으로 사용하여 겹쳐진 부분이 무늬를 만든 것이라고 볼 수 있다.[3]

관련 정보 : <문효세자 보양청계병>(1784)

<문효세자 보양청계병>

국립중앙박물관 소장사모를 착용한 참여자

<문효세자 보양청계병>사모를 착용한 참여자

<문효세자 보양청계병>

- <문효세자 보양청계병>에 사모를 착용한 관원들이 그려져 있다.

노드 및 관계 테이블

| 노드 | 관계 | 노드 |

|---|---|---|

| 보양관 대신 내시 |

~을 착용한다 | 사모 |

| 사모 | ~의 구성이다 | 상복, 시복 |

| 사모 | ~와 함께 착용한다 | |

| 사모 | ~에 그려져 있다 | 문효세자 보양청계병 |

| 사모 | ~에 기록되어 있다 | 경국대전 속대전 |

Writer: 김현승

Main: 조선 후기 보양청 상견례 참여자 복식 고증 시각화