"삼청동 오위장 김춘영 가옥"의 두 판 사이의 차이

(→영문) |

|||

| (사용자 2명의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||

| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||

| − | |||

{{문화유산정보 | {{문화유산정보 | ||

|사진= | |사진= | ||

|사진출처= | |사진출처= | ||

|대표명칭=삼청동 오위장 김춘영 가옥 | |대표명칭=삼청동 오위장 김춘영 가옥 | ||

| − | |영문명칭= | + | |영문명칭=Kim Chun-yeong’s House from Samcheong-dong |

|한자=三淸洞 五衛將 金春榮 家屋 | |한자=三淸洞 五衛將 金春榮 家屋 | ||

| − | |주소= | + | |주소=서울 중구 퇴계로34길 28, 일원 (필동2가) |

|소장처= | |소장처= | ||

|지정번호=서울특별시 민속문화재 제8호 | |지정번호=서울특별시 민속문화재 제8호 | ||

| 32번째 줄: | 31번째 줄: | ||

===영문=== | ===영문=== | ||

| − | '''Samcheong-dong | + | '''Kim Chun-yeong’s House from Samcheong-dong''' |

| − | This house was built | + | This house was built circa 1890 by Kim Chun-yeong, who served as general of the Five Commands, Korea’s central military organization. It was last resided in by Kim’s grandson, Kim Hong-gi. The house was moved to Namsangol Hanok Village in 1998 from its original location at 125-1 Samcheong-dong, Jongno-gu to ensure its preservation after several issues occurred during an expansion in 1987. |

| − | The house | + | The house consists of a women’s quarters and a men’s quarters, each accessed from a separate gate to the left and right, respectively. The women’s quarters is connected to the gate quarters from the north, with which it forms a U-shaped layout with a courtyard in the middle. The men’s quarters is connected to the gate quarters from the south and has a simple rectangular layout with a small courtyard in the front. The western wall of the women’s quarters, which faces the street, has only one small window installed high under the eaves and is finished with stone bricks to imitate an enclosure wall. |

| − | The | + | The buildings’ layout and the structure of the enclosure walls reflect the owners’ desire to protect their privacy while making the best use of a narrow property. The house’s design is representative of middle and upper-class houses built at the end of the Joseon period (1392-1910) when Seoul became more densely populated. |

| − | |||

| − | |||

| − | |||

===영문 해설 내용=== | ===영문 해설 내용=== | ||

| − | 이 집은 조선시대 말 중앙 군사조직인 오위의 최고위직 장수를 지낸 김춘영이 1890년 무렵 | + | 이 집은 조선시대 말 중앙 군사조직인 오위의 최고위직 장수를 지낸 김춘영이 1890년 무렵 지었고, 김춘영의 손자인 김홍기까지 사용하였다. 원래 종로구 삼청동 125-1번지에 있었으나, 이후 1987년에 집을 증축하는 과정에서 문제가 발생하여, 가옥의 보존을 위해 1998년에 현재의 남산골한옥마을로 옮겨졌다. |

| − | |||

| − | 이후 1987년에 | ||

| − | 집의 전체 공간은 크게 안채 영역과 사랑채 영역으로 나뉘며, 각 영역은 독립된 문이 있다. 안채 영역은 | + | 집의 전체 공간은 크게 안채 영역과 사랑채 영역으로 나뉘며, 각 영역은 독립된 문이 있다. 안채 영역은 북쪽의 문간채와 연결되어 ‘ㄷ’ 자 모양으로 안마당을 둘러싸고 있다. 사랑채는 ‘ㅡ’ 자 모양으로 남쪽의 문간채에 연결되어 있고 작지만 독립된 사랑마당이 있다. 안채의 서쪽 외벽은 골목과 직접 마주하기 때문에 벽의 상부에만 높은 창을 내고, 아래쪽은 돌과 벽돌로 담을 만들었다. |

| − | 이와 같은 담의 | + | 이와 같은 가옥의 배치와 담의 구조는 좁은 땅을 효율적으로 활용하고 사생활을 보호하기 위한 것이다. 이 집의 모습은 서울의 인구 밀도가 높아지던 조선 말 당시 지어진 중상류층 전통 가옥의 모습을 잘 보여준다. |

=='''갤러리'''== | =='''갤러리'''== | ||

| 68번째 줄: | 62번째 줄: | ||

[[분류:문화유산해설문]] | [[분류:문화유산해설문]] | ||

[[분류:서울특별시 문화유산]] | [[분류:서울특별시 문화유산]] | ||

| − | [[분류: | + | [[분류:서울특별시 중구 문화유산]] |

| + | [[분류:서울특별시 민속문화재]] | ||

[[분류:가옥]] | [[분류:가옥]] | ||

[[분류:2021 영문집필]] | [[분류:2021 영문집필]] | ||

2023년 4월 10일 (월) 11:42 기준 최신판

| 삼청동 오위장 김춘영 가옥 Kim Chun-yeong’s House from Samcheong-dong |

|

| 대표명칭 | 삼청동 오위장 김춘영 가옥 |

|---|---|

| 영문명칭 | Kim Chun-yeong’s House from Samcheong-dong |

| 한자 | 三淸洞 五衛將 金春榮 家屋 |

| 주소 | 서울 중구 퇴계로34길 28, 일원 (필동2가) |

| 지정번호 | 서울특별시 민속문화재 제8호 |

| 지정일 | 1977년 3월 17일 |

| 분류 | 유적건조물/주거생활/주거건축/가옥 |

| 시대 | 조선시대 |

| 수량/면적 | 건물 1棟, 토지 167.9㎡ |

| 웹사이트 | 삼청동 오위장 김춘영 가옥, 국가문화유산포털, 문화재청. |

해설문

국문

삼청동 오위장 김춘영 가옥은 조선 말기에 오위장(五衛將)을 지냈던 김춘영(金春永)이 1890년 무렵 지은 집이다. ‘오위장’이란 조선시대 중앙 군사조직인 오위五衛의 군사를 거느리던 장수를 뜻한다. 이 집은 원래 종로구 삼청동 125-1번지에 있었으며, 김춘영의 손자인 김홍기까지 사용 하였다.

이후 1987년에 화장실 설치를 비롯하여 증축하는 과정에서 문제가 발생하여, 가옥의 보존을 위해 1998년에 현재의 남산골한옥마을로 옮겨졌다.

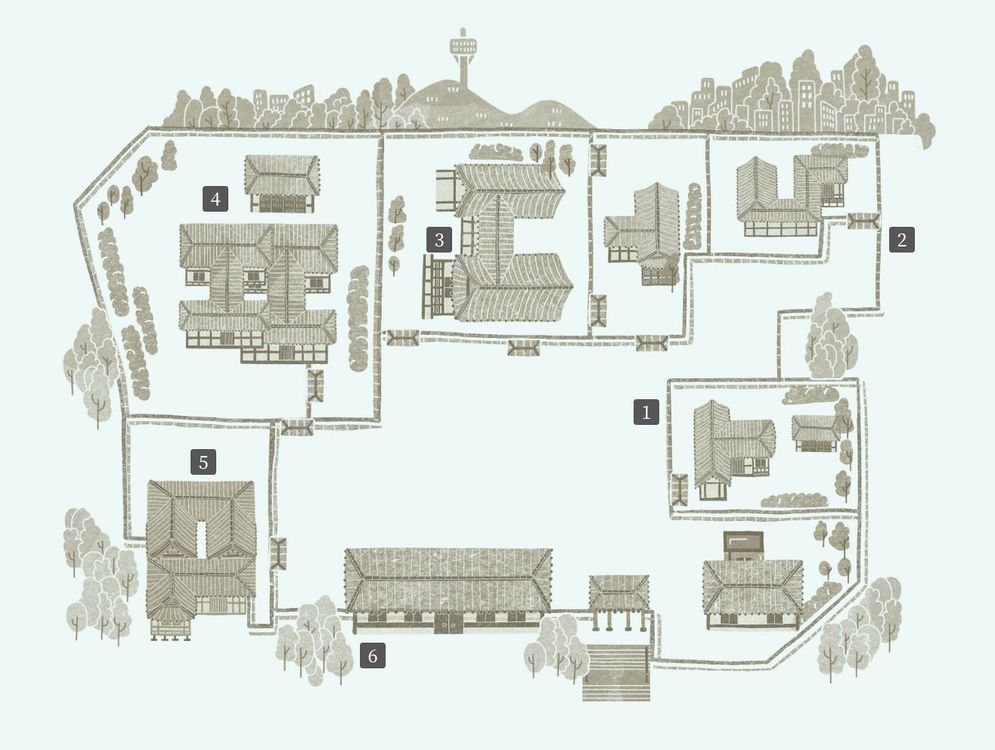

집의 전체 공간은 크게 안채 영역과 사랑채 영역으로 나뉘며, 각 영역은 독립된 문이 있다. 안채 영역은 안채와 문간채가 합쳐진 ‘ㄷ’ 자 모양으로 안마당을 둘러싸고 있으며, 남쪽의 사랑채는 ‘ㅡ’ 자 모양으로 문간채에 연결되어 있고 작지만 독립된 사랑마당이 있다. 또한, 안채의 서쪽 외벽은 골목과 직접 마주하기 때문에 벽의 상부에만 높은 창을 내고, 아래쪽은 돌과 벽돌로 담을 만들었는데, 이는 서울 전통 한옥에서 즐겨 사용하던 기법이다.

이와 같은 담의 구조와 가옥의 배치는 좁은 땅을 효율적으로 활용하고 사생활을 보호하기 위한 것으로 당시 높아졌던 서울의 인구 밀도에 적응해가는 중상류층 전통 한옥의 모습을 잘 담아내고 있다.

영문

Kim Chun-yeong’s House from Samcheong-dong

This house was built circa 1890 by Kim Chun-yeong, who served as general of the Five Commands, Korea’s central military organization. It was last resided in by Kim’s grandson, Kim Hong-gi. The house was moved to Namsangol Hanok Village in 1998 from its original location at 125-1 Samcheong-dong, Jongno-gu to ensure its preservation after several issues occurred during an expansion in 1987.

The house consists of a women’s quarters and a men’s quarters, each accessed from a separate gate to the left and right, respectively. The women’s quarters is connected to the gate quarters from the north, with which it forms a U-shaped layout with a courtyard in the middle. The men’s quarters is connected to the gate quarters from the south and has a simple rectangular layout with a small courtyard in the front. The western wall of the women’s quarters, which faces the street, has only one small window installed high under the eaves and is finished with stone bricks to imitate an enclosure wall.

The buildings’ layout and the structure of the enclosure walls reflect the owners’ desire to protect their privacy while making the best use of a narrow property. The house’s design is representative of middle and upper-class houses built at the end of the Joseon period (1392-1910) when Seoul became more densely populated.

영문 해설 내용

이 집은 조선시대 말 중앙 군사조직인 오위의 최고위직 장수를 지낸 김춘영이 1890년 무렵 지었고, 김춘영의 손자인 김홍기까지 사용하였다. 원래 종로구 삼청동 125-1번지에 있었으나, 이후 1987년에 집을 증축하는 과정에서 문제가 발생하여, 가옥의 보존을 위해 1998년에 현재의 남산골한옥마을로 옮겨졌다.

집의 전체 공간은 크게 안채 영역과 사랑채 영역으로 나뉘며, 각 영역은 독립된 문이 있다. 안채 영역은 북쪽의 문간채와 연결되어 ‘ㄷ’ 자 모양으로 안마당을 둘러싸고 있다. 사랑채는 ‘ㅡ’ 자 모양으로 남쪽의 문간채에 연결되어 있고 작지만 독립된 사랑마당이 있다. 안채의 서쪽 외벽은 골목과 직접 마주하기 때문에 벽의 상부에만 높은 창을 내고, 아래쪽은 돌과 벽돌로 담을 만들었다.

이와 같은 가옥의 배치와 담의 구조는 좁은 땅을 효율적으로 활용하고 사생활을 보호하기 위한 것이다. 이 집의 모습은 서울의 인구 밀도가 높아지던 조선 말 당시 지어진 중상류층 전통 가옥의 모습을 잘 보여준다.

갤러리

- 삼각동 도편수 이승업 가옥

- 삼청동 오위장 김춘영 가옥

- 관훈동 민씨 가옥

- 제기동 해풍부원군 윤택영 재실

- 옥인동 윤씨 가옥

- 전통공예관, 카페&숍 1890