간봉(間烽)

| 주요 정보 | |

|---|---|

| 대표표제 | 간봉 |

| 한글표제 | 간봉 |

| 한자표제 | 間烽 |

| 상위어 | 봉수(烽燧) |

| 동의어 | 권설간봉(權設間烽), 간설(間設), 해망간봉(海望間烽) |

| 관련어 | 권설봉수(權設烽燧), 대목산봉수(大睦山烽燧), 동림봉수(東林烽燧) |

| 분야 | 정치/군사·국방/통신 |

| 유형 | 개념용어 |

| 지역 | 대한민국 |

| 시대 | 조선후기 |

| 왕대 | 영조, 순조, 고종 |

| 집필자 | 김주홍 |

| 조선왕조실록사전 연계 | |

| 간봉(間烽) | |

| 조선왕조실록 기사 연계 | |

| 『영조실록』 46년 7월 9일 | |

조선후기 통신체제인 봉수(烽燧)에서 5개의 직봉(直烽) 노선(路線) 사이에 연락의 단절을 우려해 각 노선마다 보조로 설치한 봉수.

개설

『조선왕조실록』에서 간봉은 1770년(영조 46)에 처음 등장한다. 영조는 장지항(張志恒)에게 북도에 가서 남병사·북병사와 함께 봉수를 살펴보고 오도록 하였다. 이때 북병사 이방수(李邦綏)와 남병사 이한창(李漢昌)이 봉수를 살핀 뒤 올린 계문(啓聞)에, “북관(北關)에는 삼삼파보(森森坡堡)의 동봉(東峰) 및 모덕(牟德) 두 간봉을 혁파하고, 송봉(松峰)에다 새 봉수를 하나 옮겨 설치하는 것이 목표에 도달하는 데 편리하겠습니다.”라고 기록되어 있다(『영조실록』 46년 7월 9일).

이후 간봉과 직봉은 『만기요람(萬機要覽)』이 편찬된 1808년(순조 8) 무렵부터 명확하게 구분되었다. 『만기요람』에는 간봉과 직봉이 5개의 노선별로 분명하게 구분되어 실려 있다. 1863년(철종 14)에 간행된 『대동지지(大東地志)』에도 간봉이 표기된 사례가 있다.

1908년(융희 1)에 간행된 『증보문헌비고(增補文獻備考)』에 따르면, 노선별 간봉은 제1거가 5로, 제2거가 10로, 제3거가 2로, 제4거가 3로, 제5거가 3로 등 총 23개 노선으로 구성되었다. 이 중 제2거 노선에 특히 많은 간봉이 설치되었다. 이는 제2거 노선이 경상북도 영덕의 대소산봉수(大所山烽燧)를 북방 한계선으로, 경상남도 남해의 설흘산봉수(雪屹山烽燧)를 남방 한계선으로 하는 동해안과 경상남도 남해안의 긴 해안선을 감시 및 조망해야 했기 때문이다. 지역적으로는 오늘날의 부산·거제·통영·창원·남해·사천 등이 여기에 속한다. 이들 경상도 남해 연안 지역에 설치된 제2거 간봉의 초기 봉수는 성격상 모두 연변봉수(沿邊烽燧)에 해당한다. 그러나 이들 지역의 봉수는 신호 전달 체계상 경상도에서 충청도를 거쳐 경기도에 이르는 과정에서 변화를 보였다. 산지가 많은 내륙의 고지로 북상하면서 방호벽(防護壁) 내에 연조(煙竈)를 갖춘 내지봉수(內地烽燧化)의 구조와 형태를 갖추었다.

『만기요람』에 기록된 각 노선별 간봉의 수(數)는 제1거 60기, 제2거 123기, 제3거 22기, 제4거 35기, 제5거 34기 등 총 274기이다. 『증보문헌비고』에는 제1거 59기, 제2거 110기, 제3거 22기, 제4거 21기, 제5거 34기 등 총 246기로 등재되어 있다. 이렇듯 시기별로 발간된 지지(地誌)마다 수의 차이가 있는 것은 노선의 변동으로 인한 치폐(置廢) 혹은 복설(復設) 때문이다.

내용 및 특징

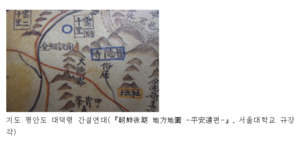

간봉은 조선후기에 간행된 일부 지지 및 고지도에 권설간봉(權設間烽) 혹은 간설(間設)로 표기되기도 하였다. 『여지도서(輿地圖書)』에는 평안도 선천부(宣川府)에 있던 대목산봉수(大睦山烽燧)와 동림봉수(東林烽燧) 두 곳이 권설간봉으로 표기되어 있다. 또한 『여지도서』에서는 평안도 용강현에 위치한 봉수를 대덕령간설연대(大德嶺間設烟臺)라고 표기하였다. 『조선후기 지방지도(朝鮮後期 地方地圖)』에는 간봉을 간설로 표기하되, 연대(烟臺) 혹은 봉수(烽燧) 등으로 성격을 구분하여 간설연대 혹은 간설봉수로 표기하였다.

그 밖에 평안도 가산군에 위치한 봉수는 바람이 온화한 6개월 동안만 한시적으로 운용되었기에 『조선후기 지방지도』에 해망간봉(海望間烽)으로 표기되기도 하였다.

변천

간봉은 조선후기의 『조선왕조실록』 기사와 각종 지지의 기록을 통해 그 용례를 확인할 수 있다. 또한 『조선후기 지방지도』에서는 주로 한반도 북부 지역인 평안도 소재의 일부 봉수를 그 성격에 따라 간설연대, 간설봉수, 혹은 해망간봉 등으로 달리 표기하기도 하였다.

참고문헌

- 『여지도서(輿地圖書)』

- 『만기요람(萬機要覽)』

- 『대동지지(大東地志)』

- 『증보문헌비고(增補文獻備考)』

- 국립문화재연구소, 『韓國考古學專門事典(城郭·烽燧篇)』, 국립문화재연구소, 2011.

- 김주홍, 『북한의 봉수』, 서경문화사, 2011.

- 김주홍, 『조선시대 봉수연구』, 서경문화사, 2011.

- 서울대학교 규장각, 『朝鮮後期 地方地圖 -平安道편-』, 2002.