박기태-박승환의 자결순국

| 박승환의 자결순국 | |

| 작가 | 박기태 |

|---|---|

| 제작연도 | 1976년 |

| 규격 | 300호(197x290.9cm) |

| 유형 | 계몽/항일 |

| 분류 | 유화 |

| 소장처 | 독립기념관 |

개요

1907년 8월 1일 새벽, 일제는 대대장 이상의 장교를 일제 통감의 관저인 대관정(大觀亭)으로 집합시켰으나, 시위대 제1연대 제1대대장이었던 박승환은 병을 핑계로 고참 중대장인 김재흡을 대리 참석시켰다.

오전 10시에 부대로 돌아온 김재흡 중대장의 보고를 통해 대한제국 군대의 해산 사실을 알게 된 박승환은

"군인은 국가를 위해 경비함이 직책이어늘 이제 외국이 침략하고 있음에도 불구하고 홀연히 군대를 해산하니, 이는 황제의 뜻이 아니요 적신이 황명을 위조함이니 내 죽을지언정 명을 받을 수 없다"

라며 대성통곡한 뒤 대대장실에서 유서를 쓰고, "대한제국 만세!"를 외친 다음 차고있던 권총으로 자결, 순국하였다.

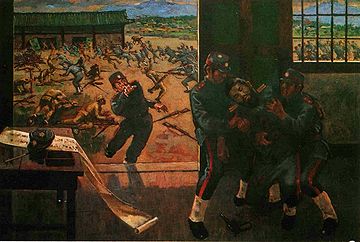

해당 작품은 조선말기 순국지사 박승환이 권총으로 자결한 모습과, 그의 자결 순국에 분개한 한국군이 일본군을 공격하는 장면을 담은 기록화이다.

설명

작품 소재

작품 오른편에 두 명의 부하에게 부축받고 있는 대대장이 박승환으로, 그의 발치에는 그가 자결에 사용했던 권총이 그려져 있다.

작품 왼편 책상 위에는 유서가 그려져 있는데, 유서에는 "軍不能守國 臣不能盡忠 萬死無惜(군인으로서 나라를 지키지 못하고 신하로서 충성을 다하지 못하였으니, 만번 죽은들 무엇이 아깝겠는가)" 적혀있다.

명함에 쓰여진 민영환 유서

박승환의 자결에 제1연대 제1대대 장병들이 분격하여 탄약고를 부수고 탄환을 꺼내어 무장 봉기하였는데, 제1연대 제1대대 봉기 소식을 듣고 제2연대 제1대대도 이에 호응하여 봉기하였다. 장병들은 일본군과 총격전을 벌이며 전투에 들어갔는데, 작품 뒤쪽에 그려진 전투 장면에서 이를 확인할 수 있다.

작품 배경

[1]

작품에 묘사된 배경은 승려와 마당의 석등[2] 등을 고려하였을 때 조계사 뒤편에 있던 민영환 자택으로 추정되며 유해가 갈무리되지 않고 자결할 당시의 상태 그대로 그려져 있다.

현재 이완식의 집 터는 민영환 자결터로서 추모 조형물이 세워져 있으며, 민영환의 자택이 위치했던 조계사 경내에는 민영환의 동상과 함께 작은 공원이 조성되어 있다.

http://navercast.naver.com/contents.nhn?rid=129&contents_id=5501

시각적 안내

- 그림위에 마우스를 올려 보세요.

- 국가기록원 소장 스케치

관련 민족기록화

- 계몽/항일 관련 작품

1894년 오승윤-동학교주 전봉준

1898년 최대섭-만민공동회의 민중대회

1905년 11월 30일 손수광-충정공 민영환의 자결순국

1906년 5월 장리석-홍주성수복

1906년 정창섭-태백산전투

1906년 11월 이의주-최익현 선생의 유해 환국

1909년 박영선-이등박문을 총살하는 안중근의사

1910년 장리석-민족을 계몽하고 있는 안창호선생

1915년 박각순-교정에 선 이승훈 선생

1919년 최대섭-민족대표의 독립선언

1919년 문학진-파고다공원의 3.1독립만세시위

1920년 손수광-청산리싸움

1920년 임직순-홍범도장군의 봉오동전투

관련항목

| 항목A | 항목B | 관계 | 비고 |

|---|---|---|---|

| 박기태 | 박기태-박승환의 자결순국 | A는 B를 그렸다 | 1975년 |

| 박기태-박승환의 자결순국 | 박승환 | A는 B를 소재로 삼았다 | |

| 박기태-박승환의 자결순국 | 박승환 유서 | A는 B를 소재로 삼았다 | |

| 박기태-박승환의 자결순국 | [[ ]] | A는 B를 배경으로 한다 | |

| 전쟁기념관 | 박기태-박승환의 자결순국 | A는 B를 소장하고 있다 | |

| 국회사무처 | 박기태-박승환의 자결순국 | A가 B를 대여하였다 | 1991년 1월 8일-1992년 1월 7일 |

| 이성계 | 동녕부정벌 | A는 B를 지휘하였다 | |

| 이성계 | 오녀산성 | A는 B를 공격하였다 | 1370년 1월 |

| 이성계 | 공민왕 | A는 B의 신하이다 | |

| 이성계 | 이오로첩목아 | A는 B와 대립하였다 | 1370년 1월 |

| 오녀산성 | 동녕부 | A는 B에 있었다 | |

| 동녕부 | 쌍성총관부 | A는 B와 관련이 있다 | |

| 동녕부 | 탐라총관부 | A는 B와 관련이 있다 | |

| 이오로첩목아 | 오녀산성 | A는 B와 관련이 있다 |

그러면서 선생은 평소 품어 왔던 충군애국의 신념과 반일 국권회복을 실현하기 위해 살신성인의 길을 택하기로 결심하였다. 이는 일찍부터 선생이 존경하였고, 또 서로 의기투합하여 선생을 지지 후원하다가 ‘을사조약’이 강제 체결되자, 그에 항거하여 자결 순국한 민영환의 뒤를 따르는 길이기도 하였다.

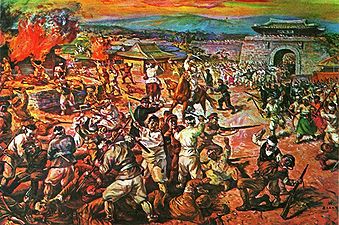

선생이 단행한 이와 같은 살신성인의 길은 죽음으로써 부하 장병들의 반일 무장투쟁을 명령한 것이나 다름 없었다. 따라서 선생의 순국 사실을 전해 들은 휘하의 시위 제1연대 제1대대 장병들은 일제히 대대장과 함께 죽을 것을 맹세하고 봉기하여 반일 무장투쟁을 개시하였다. 그리고 바로 이웃에 위치한 시위 제2연대 제1대대 장병들도 이에 호응, 봉기하여 일본군과 남대문에서 치열한 총격전과 백병전을 전개함으로써 대한제국 군대의 기상을 유감없이 발휘하고 일제의 간담을 서늘하게 하였다.

선생의 순국으로 폭발된 중앙 시위대의 봉기는 곧 이어 지방 진위대로 파급되어 원주 진위대, 수원 진위대 산하의 강화 분견대 장병들의 봉기와 반일 무장투쟁을 촉발하였다. 따라서 선생의 순국은 해산 군인들이 반일 의병운동에 투신하게 된 직접적 계기가 되었을 뿐만 아니라 의병운동을 전국적인 국민적 대중운동으로 확산시켜 간 기폭제가 되었다.

시간정보

| 시간정보 | 내용 |

|---|---|

| 1976년 | 박기태가 박기태-박승환의 자결순국를 제작하였다. |

| 1991년 1월 8일-1992년 1월 7일 | 국회사무처가 박기태-박승환의 자결순국를 대여하였다. @ |

| 1370년 1월 | 이성계가 오녀산성을 공격하였다. @ |

| 1370년 1월 | 이성계와 이오로첩목아(李吾魯帖木兒)가 대립하였다. @ |

공간정보

| 위도 | 경도 | 내용 |

|---|---|---|

| 37.4930829 | 127.0005288 | 박기태-박승환의 자결순국은 국립현대미술관에 대여되었다. |

| 36.7861847 | 127.2242915 | 박기태-박승환의 자결순국은 독립기념관에 소장되어 있다. |

그래프

참고문헌@

- "동녕부정벌,

『두산백과 온라인 서비스』online , 두산백과. 2017년 04월 04일 확인 - "환인오녀산성",

『한국민족문화대백과사전』online , 한국학중앙연구원. 최종확인: 2017년 04월 04일.

주석

- ↑ "태조실록 1권, 총서 47번째기사",

『조선왕조실록 온라인 서비스』online , 국사편찬위원회. 최종확인: 2017년 04월 04일. - ↑ "현재까지의 유물조사에 의하면 석등은 주로 사찰·능묘, 그리고 그 유적지에 주로 남아 있으며, 궁궐이나 저택 등의 유적지에서는 발견된 적이 없다."- "석등", 민족문화대백과사전 서비스(2017년 3월 2일 확인)

- ↑ "민족기록화구국위업편15",

『국가기록원 기록물뷰어』online , 국가기록원. 최종확인: 2017년 04월 04일. - ↑ "민족기록화구국위업편11",

『국가기록원 기록물뷰어』online , 국가기록원. 최종확인: 2017년 04월 04일. - ↑ "민족기록화구국위업편8",

『국가기록원 기록물뷰어』online , 국가기록원. 최종확인: 2017년 04월 04일.