"최대섭-화포와 화약을 제조하는 최무선"의 두 판 사이의 차이

Encyves Wiki

(→내용) |

(→내용) |

||

| 22번째 줄: | 22번째 줄: | ||

=='''내용'''== | =='''내용'''== | ||

| − | 작품의 배경은 화약과 화약무기를 연구하고 제조하는 [[화통도감|화통도감(火筒都監)]]으로, | + | 작품의 배경은 화약과 화약무기를 연구하고 제조하는 [[화통도감|화통도감(火筒都監)]]으로, 작품 중앙에 위치한 [[최무선]]을 중심으로 화약 제조과정을 엿볼 수 있다.<br/> |

| − | + | [[≪신전자취염초방≫|신전자취염초방]]의 설명에 따르면, 화약의 주원료인 [[염초]]를 제조하기 위해서 먼저 흙과 재를 받아 같은 부피의 비율로 섞는데, 이는 작품 중앙 하단에서 원료를 빻고 있는 사람과 그 오른쪽에 그려진 원료 바구니에서 확인할 수 있다.<br/> | |

| − | + | 이렇게 섞은 원료를 항아리 안에 펴고 물을 위에 부어 흘러나오는 물을 받아 가마에 넣고 달여야 하는데, 이 과정도 작품 오른편 상단에 그려진 것을 확인할 수 있다.<br/> | |

| − | + | 작품 중앙의 [[최무선]] 왼편에 그려진 검정색 돌은 혼합된 원료를 걸러내어 세 번 끓여 식혀 만든 초석이다.<br/> | |

| − | + | 작품 왼쪽 상단을 보면 화약을 이용하여 만든 화포를 볼 수 있다. | |

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | 작품 | ||

| − | |||

=='''관련 민족기록화'''== | =='''관련 민족기록화'''== | ||

2017년 1월 31일 (화) 16:54 판

| 화포와 화약을 제조하는 최무선 | |

| 작가 | 최대섭 |

|---|---|

| 제작연도 | 1979년 |

| 규격 | 300호(290.9x197cm) |

| 유형 | 고려 |

| 분류 | 유화 |

| 소장처 | 한국학중앙연구원 |

개요

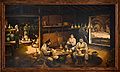

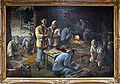

화포와 화약을 제조하는 최무선은 박정희 대통령 재임중인 1979년에 문화정책의 일환으로 그려진 그림으로, 최대섭 화백의 작품이다. 현재 한국학중앙연구원에 소장되어 있다.

고려시대 배경의 민족기록화 열 한 작품 중 하나로, 고려 후기 무신 최무선이 화통도감(火筒都監)에서 화약을 제조하는 장면을 담았다.

내용

작품의 배경은 화약과 화약무기를 연구하고 제조하는 화통도감(火筒都監)으로, 작품 중앙에 위치한 최무선을 중심으로 화약 제조과정을 엿볼 수 있다.

신전자취염초방의 설명에 따르면, 화약의 주원료인 염초를 제조하기 위해서 먼저 흙과 재를 받아 같은 부피의 비율로 섞는데, 이는 작품 중앙 하단에서 원료를 빻고 있는 사람과 그 오른쪽에 그려진 원료 바구니에서 확인할 수 있다.

이렇게 섞은 원료를 항아리 안에 펴고 물을 위에 부어 흘러나오는 물을 받아 가마에 넣고 달여야 하는데, 이 과정도 작품 오른편 상단에 그려진 것을 확인할 수 있다.

작품 중앙의 최무선 왼편에 그려진 검정색 돌은 혼합된 원료를 걸러내어 세 번 끓여 식혀 만든 초석이다.

작품 왼쪽 상단을 보면 화약을 이용하여 만든 화포를 볼 수 있다.

관련 민족기록화

고려시대 배경 작품

추출정보

작품정보 연결망

관련항목

| 노드 | 관계 | 노드 |

|---|---|---|

| 최대섭-화포와 화약을 제조하는 최무선 | ~에 의해 그려지다 | 최대섭 |

| 최대섭-화포와 화약을 제조하는 최무선 | ~에 소장되어 있다 | 한국학중앙연구원 |

| 최대섭-화포와 화약을 제조하는 최무선 | ~을 소재로 삼다 | 최무선 |

| 최대섭-화포와 화약을 제조하는 최무선 | ~을 소재로 삼다 | 화통도감 |

시간정보

| 중심 | 시간정보명 | 시간값 |

|---|---|---|

| 최대섭-화포와 화약을 제조하는 최무선 | 제작연도 | 1979년 |

공간정보

| 중심 | 연결정보 | 공간정보이름 | 경도 | 위도 |

|---|---|---|---|---|

| 최대섭-화포와 화약을 제조하는 최무선 | 소장처 | 한국학중앙연구원 | 37.3915557 | 127.0547403 |

참고문헌

- 문화콘텐츠닷컴 (문화원형백과 한민족 전투)

- 박혜성, 「1960-1970년대 민족기록화 연구」, 서울대학교 석사논문, 2003년.