"상"의 두 판 사이의 차이

Encyves Wiki

(새 문서: {{궁중기록화관 Top icon}} {{물품정보 |사진= 궁중기록화_물품_상_종묘의궤_규장각.jpg |사진출처= 규장각한국학연구원(http://e-kyujanggak.snu.ac.kr/...) |

|||

| (같은 사용자의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||

| 3번째 줄: | 3번째 줄: | ||

|사진= 궁중기록화_물품_상_종묘의궤_규장각.jpg | |사진= 궁중기록화_물품_상_종묘의궤_규장각.jpg | ||

|사진출처= 규장각한국학연구원(http://e-kyujanggak.snu.ac.kr/) | |사진출처= 규장각한국학연구원(http://e-kyujanggak.snu.ac.kr/) | ||

| − | |대표명칭= | + | |대표명칭= 상 |

|한자표기= 床 | |한자표기= 床 | ||

|영문명칭= | |영문명칭= | ||

| 18번째 줄: | 18번째 줄: | ||

=='''정의'''== | =='''정의'''== | ||

| + | 조선시대 의례에서 제기 및 제수를 진설하는 탁자이다. | ||

=='''내용'''== | =='''내용'''== | ||

| + | 나무로 만들며, 테두리는 흑칠을 하고 가운데는 주칠을 하였다.<br/> | ||

| + | 종묘 각 신실마다 5좌의 상을 두며 실내에는 4좌, 준소(尊所)에는 1좌를 사용하였다.<br/> | ||

=='''지식 관계망'''== | =='''지식 관계망'''== | ||

===관계정보=== | ===관계정보=== | ||

| + | {|class="wikitable sortable" style="background:white; text-align: center; width:100%;" | ||

| + | !style="width:30%"|항목A!!style="width:30%"|항목B!!style="width:25%"|관계!!style="width:15%"|비고 | ||

| + | |- | ||

| + | | 상(床) || [[종묘의궤|『종묘의궤(宗廟儀軌)』]] || B는 A에 그려져 있다 || B ekc:isDepictedIn A | ||

| + | |- | ||

| + | | 상(床) || [[제례|제례(祭禮)]] || A는 B에 사용되었다 || A ekc:isUsedIn B | ||

| + | |} | ||

=='''시각자료'''== | =='''시각자료'''== | ||

===갤러리=== | ===갤러리=== | ||

| + | <gallery> | ||

| + | 파일:궁중기록화_물품_상_종묘의궤_규장각.jpg|상<ref>『종묘의궤(宗廟儀軌)』</ref> | ||

| + | </gallery> | ||

=='''주석'''== | =='''주석'''== | ||

| 32번째 줄: | 45번째 줄: | ||

=='''참고문헌'''== | =='''참고문헌'''== | ||

===인용 및 참조=== | ===인용 및 참조=== | ||

| + | * 국립고궁박물관, 『종묘, 조선의 정신을 담다』, 국립고궁박물관, 2014. | ||

| + | * 궁중유물전시관, 『종묘대제문물』, 궁중유물전시관, 2004. | ||

| + | * "[http://www.gogung.go.kr/searchView.do?pageIndex=1&cultureSeq=538LJE&searchRelicDiv4=&searchGubun=ALL1&searchText=%EC%A2%85%EB%AC%98%EC%B9%9C%EC%A0%9C 『종묘친제규제도설병풍(宗廟親祭規制圖說屛風)』]", 1866~1899년, <html><online style="color:purple">『국립고궁박물관 소장품』online</online></html>, 국립고궁박물관. | ||

| + | * "[http://sillok.history.go.kr/id/kda_20002008 제기도설(祭器圖說)]", 「오례의」『세종실록』, <html><online style="color:purple">『조선왕조실록』online</online></html>, 국사편찬위원회. | ||

| + | * "[http://www.culturecontent.com/content/contentView.do?search_div=CP_THE&search_div_id=CP_THE008&cp_code=cp0237&index_id=cp02370054&content_id=cp023700540001&search_left_menu=2 제기 종류]", <html><online style="color:purple">『문화콘텐츠닷컴』<sup>online</sup></online></html>, 문화콘텐츠닷컴. | ||

| + | * "[http://www.jongmyo.net/sub/clothes/clo_jegi.asp 제기]", <html><online style="color:purple">『종묘대제』<sup>online</sup></online></html>, 종묘제례보존회. | ||

| + | |||

===더 읽을거리=== | ===더 읽을거리=== | ||

| − | + | * 김종일, 「조선후기 종묘제기와 유기장의 제작기술 연구」, 한서대학교 석사학위논문, 2015. | |

| + | * 김종임, 「조선왕실 금속제기 연구 : 종묘제기를 중심으로」, 『미술사학연구』제277호, 한국미술사학회, 2013. | ||

| + | * 손명희, 「조선의 국가 제사를 위한 그릇과 도구」『조선의 국가의례, 오례』, 국립고궁박물관, 2015, 85~136쪽. | ||

| + | * 이귀영, 「종묘제례의 제기와 제수의 진설 원리」, 『한국미술사교육학회지』제27호, 한국미술사교육학회, 2013. | ||

| + | * 하은미, 「종묘제기와 조선시대 제기도설 연구」, 고려대학교 석사학위논문, 2010. | ||

[[분류:궁중기록화]] | [[분류:궁중기록화]] | ||

[[분류:물품]] | [[분류:물품]] | ||

2017년 10월 27일 (금) 23:46 기준 최신판

| 상(床) | |

규장각한국학연구원(http://e-kyujanggak.snu.ac.kr/) |

|

| 대표명칭 | 상 |

|---|---|

| 한자표기 | 床 |

| 유형 | 의례 물품 |

| 시대 | 조선 |

| 용도 | 길례(吉禮)-제례(祭禮)에 사용 |

| 관련장소 | 종묘(宗廟) |

정의

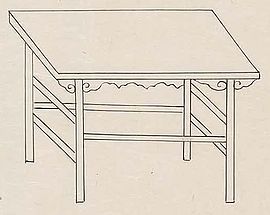

조선시대 의례에서 제기 및 제수를 진설하는 탁자이다.

내용

나무로 만들며, 테두리는 흑칠을 하고 가운데는 주칠을 하였다.

종묘 각 신실마다 5좌의 상을 두며 실내에는 4좌, 준소(尊所)에는 1좌를 사용하였다.

지식 관계망

관계정보

| 항목A | 항목B | 관계 | 비고 |

|---|---|---|---|

| 상(床) | 『종묘의궤(宗廟儀軌)』 | B는 A에 그려져 있다 | B ekc:isDepictedIn A |

| 상(床) | 제례(祭禮) | A는 B에 사용되었다 | A ekc:isUsedIn B |

시각자료

갤러리

상[1]

주석

- ↑ 『종묘의궤(宗廟儀軌)』

참고문헌

인용 및 참조

- 국립고궁박물관, 『종묘, 조선의 정신을 담다』, 국립고궁박물관, 2014.

- 궁중유물전시관, 『종묘대제문물』, 궁중유물전시관, 2004.

- "『종묘친제규제도설병풍(宗廟親祭規制圖說屛風)』", 1866~1899년,

『국립고궁박물관 소장품』online , 국립고궁박물관. - "제기도설(祭器圖說)", 「오례의」『세종실록』,

『조선왕조실록』online , 국사편찬위원회. - "제기 종류",

『문화콘텐츠닷컴』online , 문화콘텐츠닷컴. - "제기",

『종묘대제』online , 종묘제례보존회.

더 읽을거리

- 김종일, 「조선후기 종묘제기와 유기장의 제작기술 연구」, 한서대학교 석사학위논문, 2015.

- 김종임, 「조선왕실 금속제기 연구 : 종묘제기를 중심으로」, 『미술사학연구』제277호, 한국미술사학회, 2013.

- 손명희, 「조선의 국가 제사를 위한 그릇과 도구」『조선의 국가의례, 오례』, 국립고궁박물관, 2015, 85~136쪽.

- 이귀영, 「종묘제례의 제기와 제수의 진설 원리」, 『한국미술사교육학회지』제27호, 한국미술사교육학회, 2013.

- 하은미, 「종묘제기와 조선시대 제기도설 연구」, 고려대학교 석사학위논문, 2010.