"언학"의 두 판 사이의 차이

Encyves Wiki

| (사용자 3명의 중간 판 8개는 보이지 않습니다) | |||

| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||

| + | {{자체번역문안내 | ||

| + | |역자=류인태 | ||

| + | }} | ||

| + | |||

==해설== | ==해설== | ||

*[[이황]]은 [[도산십이곡]]을 지으면서 뒷 부분에 있는 6곡을 일컬어 '언학(言學)'을 위한 것이라고 [[도산십이곡발문|발문(跋文)]]에서 강조하였다. 이 때 '학(學)'은 글자가 가리키는 그대로 배움을 뜻하는 바, '언학'은 곧 배움에 대해 이야기한다는 의미이다. 6곡이 각각 품고 있는 내용을 읽어봄으로써 당시 퇴계 이황이 견지하고 있던 배움에 대한 태도를 유추해볼 수 있다. | *[[이황]]은 [[도산십이곡]]을 지으면서 뒷 부분에 있는 6곡을 일컬어 '언학(言學)'을 위한 것이라고 [[도산십이곡발문|발문(跋文)]]에서 강조하였다. 이 때 '학(學)'은 글자가 가리키는 그대로 배움을 뜻하는 바, '언학'은 곧 배움에 대해 이야기한다는 의미이다. 6곡이 각각 품고 있는 내용을 읽어봄으로써 당시 퇴계 이황이 견지하고 있던 배움에 대한 태도를 유추해볼 수 있다. | ||

| − | ==원문과 | + | ==원문과 해석문== |

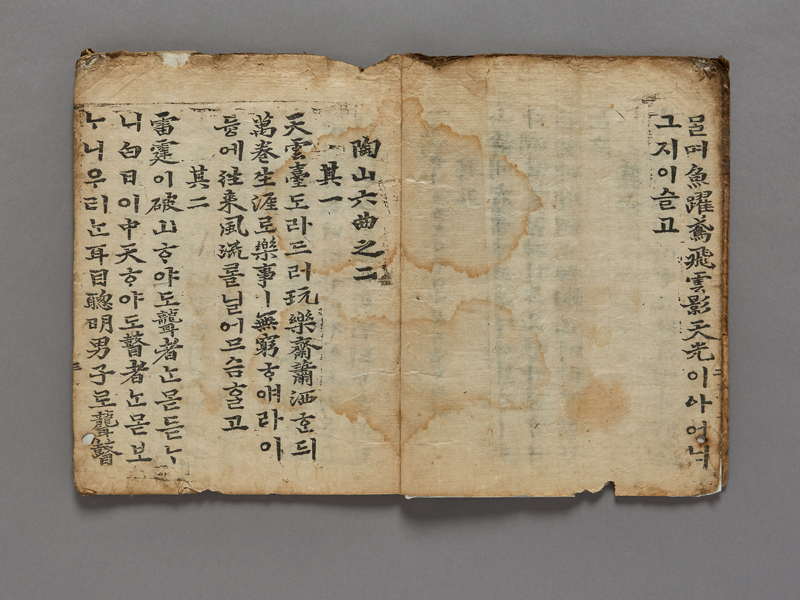

[[file:도산십이곡 어부사4.jpg|x700px|center]] | [[file:도산십이곡 어부사4.jpg|x700px|center]] | ||

| − | {{ | + | {{옛한글해독 |

|원문1=其七 | |원문1=其七 | ||

| − | |원문2=天雲臺 | + | |원문2=天雲臺 도라드러 玩樂齋 蕭洒듸 |

| − | |원문3=萬卷 | + | |원문3=萬卷 生涯로 樂事ㅣ 無窮얘라. |

| − | |원문4=이 듕에 往來 | + | |원문4=이 듕에 往來 風流를 닐어 므슴 고. |

| − | | | + | |해석문1=제7곡 |

| − | | | + | |해석문2=천운대(天雲臺)를 돌아 들어간 곳의 완락재(玩樂齋)가 맑고 깨끗한데 |

| − | | | + | |해석문3=(그 곳에서) 많은 책에 묻혀 사는 생활로 즐거운 일이 끝이 없구나 |

| − | | | + | |해석문4=이런 가운데 바깥을 오가는 풍류(風流)를 말해 무엇하겠는가? |

}} | }} | ||

| − | {{ | + | |

| + | {{옛한글해독 | ||

|원문1=其八 | |원문1=其八 | ||

| − | |원문2= | + | |원문2=雷霆이 破山야도 聾者 몯 듣니 |

| − | |원문3= | + | |원문3=白日이 中天야도 瞽者 몯 보니 |

| − | |원문4=우리는 | + | |원문4=우리는 耳目聰明男子로 聾瞽 디 마로리. |

| − | | | + | |해석문1=제8곡 |

| − | | | + | |해석문2=우레가 산을 깨뜨려도 귀먹은 자는 듣지 못하네 |

| − | | | + | |해석문3=밝은 해가 하늘 가운데 떠도 눈 먼 자는 보지 못하네 |

| − | | | + | |해석문4=우리는 귀가 밝고 눈이 밝은 남자로서 귀먹은 자 눈 먼 자는 되지 말아야 하리. |

}} | }} | ||

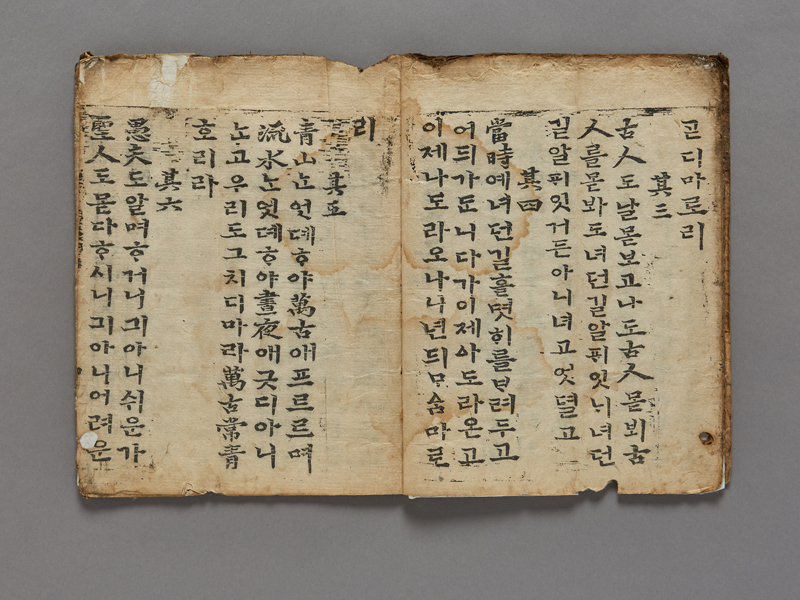

[[file:도산십이곡 어부사5.jpg|x700px|center]] | [[file:도산십이곡 어부사5.jpg|x700px|center]] | ||

| − | {{ | + | {{옛한글해독 |

|원문1=其九 | |원문1=其九 | ||

| − | |원문2= | + | |원문2=古人도 날 몯 보고 나도 古人 몯 뵈 |

| − | |원문3= | + | |원문3=古人를 몯 봐도 녀던 길 알 잇 |

|원문4=녀던 길 알 잇거든 아니 녀고 엇뎔고. | |원문4=녀던 길 알 잇거든 아니 녀고 엇뎔고. | ||

| − | | | + | |해석문1=제9곡 |

| − | | | + | |해석문2=옛 사람도 나를 보지 못하고 나도 옛 사람을 뵙지 못해. |

| − | | | + | |해석문3=옛 사람을 뵙지 못해도 (그 분들이) 가던 길은 앞에 놓여 있네. |

| − | | | + | |해석문4=가던 길이 앞에 있으니 (나도) 안 가고 어찌 하겠는가? |

}} | }} | ||

| − | {{ | + | |

| + | {{옛한글해독 | ||

|원문1=其十 | |원문1=其十 | ||

| − | |원문2= | + | |원문2=當時예 녀 길흘 몃 려 두고 |

| − | |원문3=어듸 가 니다가 | + | |원문3=어듸 가 니다가 이제 도라온고 |

| − | |원문4= | + | |원문4=이제나 도라오나니 년 듸 마로리. |

| − | | | + | |해석문1=제10곡 |

| − | | | + | |해석문2=당시에 가던 길을 몇 해나 버려 두고 |

| − | | | + | |해석문3=어디를 돌아다니다가 이제야 돌아왔는가? |

| − | | | + | |해석문4=이제라도 돌아왔으니 딴 데 마음을 두지 않으리. |

}} | }} | ||

| − | {{ | + | |

| + | {{옛한글해독 | ||

|원문1=其十一 | |원문1=其十一 | ||

| − | |원문2= | + | |원문2=靑山 엇뎨야 萬古애 프르르며 |

| − | |원문3= | + | |원문3=流水 엇뎨야 晝夜애 긋디 아니고 |

| − | |원문4=우리도 그치디 마라 | + | |원문4=우리도 그치디 마라 萬古常靑호리라. |

| − | | | + | |해석문1=제11곡 |

| − | | | + | |해석문2=푸른 산은 어찌하여 오래도록 푸르르며 |

| − | | | + | |해석문3=흐르는 물은 어찌하여 밤낮으로 그치지 않는가? |

| − | | | + | |해석문4=우리도 그치지 말고 오래도록 늘 푸르게 살리라. |

}} | }} | ||

| − | {{ | + | |

| + | {{옛한글해독 | ||

|원문1=其十二 | |원문1=其十二 | ||

| − | |원문2= | + | |원문2=愚夫도 알며 거니 긔 아니 쉬운가 |

| − | |원문3= | + | |원문3=聖人도 몯다 시니 긔 아니 어려운가 |

|원문4=쉽거나 어렵거나 중에 늙 주를 몰래라. | |원문4=쉽거나 어렵거나 중에 늙 주를 몰래라. | ||

| − | | | + | |해석문1=제12곡 |

| − | | | + | |해석문2=어리석은 이도 알며 행하니 그것이 얼마나 쉽겠는가 |

| − | | | + | |해석문3=(그러나) 성인(聖人)도 모두 행하지 못하니 그것이 얼마나 어려운가 |

| − | | | + | |해석문4=쉽든 어렵든 이런 생활 중에 늙어 가는 줄을 모르겠다. |

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

}} | }} | ||

| 80번째 줄: | 84번째 줄: | ||

| − | [[분류: | + | [[분류:한글고문서]] |

| + | [[분류:해독자료]] | ||

| + | [[분류:문헌]] | ||

2017년 10월 19일 (목) 13:30 기준 최신판

|

상기 번역문은 본 사이트 구축 프로젝트의 수행주체인 "한국 기록유산의 디지털 스토리텔링 자원 개발" 연구팀에서 류인태을(를) 중심으로 하여 자체적으로 진행한 번역이며, 이용자의 제안에 따라 내용 검토 후 수정이 가능합니다. 원문 중 옛 한글의 경우 웹브라우저 및 시스템의 문자세트(character set) 표현상 한계로 인해 표시가 불완전할 수 있으며, 각 내용상의 사소한 교정은 별도의 언급 없이 적용하였습니다. |

해설

- 이황은 도산십이곡을 지으면서 뒷 부분에 있는 6곡을 일컬어 '언학(言學)'을 위한 것이라고 발문(跋文)에서 강조하였다. 이 때 '학(學)'은 글자가 가리키는 그대로 배움을 뜻하는 바, '언학'은 곧 배움에 대해 이야기한다는 의미이다. 6곡이 각각 품고 있는 내용을 읽어봄으로써 당시 퇴계 이황이 견지하고 있던 배움에 대한 태도를 유추해볼 수 있다.

원문과 해석문

| 원문 | 해석문 |

|---|---|

| 其七 | 제7곡 |

| 天雲臺 도라드러 玩樂齋 蕭洒듸 | 천운대(天雲臺)를 돌아 들어간 곳의 완락재(玩樂齋)가 맑고 깨끗한데 |

| 萬卷 生涯로 樂事ㅣ 無窮얘라. | (그 곳에서) 많은 책에 묻혀 사는 생활로 즐거운 일이 끝이 없구나 |

| 이 듕에 往來 風流를 닐어 므슴 고. | 이런 가운데 바깥을 오가는 풍류(風流)를 말해 무엇하겠는가? |

| 원문 | 해석문 |

|---|---|

| 其八 | 제8곡 |

| 雷霆이 破山야도 聾者 몯 듣니 | 우레가 산을 깨뜨려도 귀먹은 자는 듣지 못하네 |

| 白日이 中天야도 瞽者 몯 보니 | 밝은 해가 하늘 가운데 떠도 눈 먼 자는 보지 못하네 |

| 우리는 耳目聰明男子로 聾瞽 디 마로리. | 우리는 귀가 밝고 눈이 밝은 남자로서 귀먹은 자 눈 먼 자는 되지 말아야 하리. |

| 원문 | 해석문 |

|---|---|

| 其九 | 제9곡 |

| 古人도 날 몯 보고 나도 古人 몯 뵈 | 옛 사람도 나를 보지 못하고 나도 옛 사람을 뵙지 못해. |

| 古人를 몯 봐도 녀던 길 알 잇 | 옛 사람을 뵙지 못해도 (그 분들이) 가던 길은 앞에 놓여 있네. |

| 녀던 길 알 잇거든 아니 녀고 엇뎔고. | 가던 길이 앞에 있으니 (나도) 안 가고 어찌 하겠는가? |

| 원문 | 해석문 |

|---|---|

| 其十 | 제10곡 |

| 當時예 녀 길흘 몃 려 두고 | 당시에 가던 길을 몇 해나 버려 두고 |

| 어듸 가 니다가 이제 도라온고 | 어디를 돌아다니다가 이제야 돌아왔는가? |

| 이제나 도라오나니 년 듸 마로리. | 이제라도 돌아왔으니 딴 데 마음을 두지 않으리. |

| 원문 | 해석문 |

|---|---|

| 其十一 | 제11곡 |

| 靑山 엇뎨야 萬古애 프르르며 | 푸른 산은 어찌하여 오래도록 푸르르며 |

| 流水 엇뎨야 晝夜애 긋디 아니고 | 흐르는 물은 어찌하여 밤낮으로 그치지 않는가? |

| 우리도 그치디 마라 萬古常靑호리라. | 우리도 그치지 말고 오래도록 늘 푸르게 살리라. |

| 원문 | 해석문 |

|---|---|

| 其十二 | 제12곡 |

| 愚夫도 알며 거니 긔 아니 쉬운가 | 어리석은 이도 알며 행하니 그것이 얼마나 쉽겠는가 |

| 聖人도 몯다 시니 긔 아니 어려운가 | (그러나) 성인(聖人)도 모두 행하지 못하니 그것이 얼마나 어려운가 |

| 쉽거나 어렵거나 중에 늙 주를 몰래라. | 쉽든 어렵든 이런 생활 중에 늙어 가는 줄을 모르겠다. |