"양양 선림원지 홍각선사탑비"의 두 판 사이의 차이

| 20번째 줄: | 20번째 줄: | ||

|승탑= | |승탑= | ||

|비문=[[양양 선림원지 홍각선사탑비문]] | |비문=[[양양 선림원지 홍각선사탑비문]] | ||

| − | |||

}} | }} | ||

| + | |||

=='''정의'''== | =='''정의'''== | ||

| − | 강원도 양양군 | + | 강원도 양양군 서면 [[양양 선림원지|선림원지(禪林院址)]]에 있는 신라시대의 승려 [[홍각선사|홍각선사(弘覺禪師, 814-880)]]의 [[탑비]]. |

| − | ==''' | + | =='''내용'''== |

| − | + | ===개요=== | |

| − | + | 신라시대의 승려 [[홍각선사|홍각선사(弘覺禪師)]]를 기리기 위한 탑비로 886년([[신라 정강왕|정강왕]] 원년)에 세워졌다.<ref>김복순, 「선림원지 홍각선사비」, 『한국금석문집성 12: 신라8 비문8』, 한국국학진흥원, 2014, 71쪽. 온라인 참조: "[http://www.krpia.co.kr/product/main?plctId=PLCT00006029#none 한국금석문집성 12: 신라8 비문8]", <html><online style="color:purple">『KRpia - 한국의 지식콘텐츠』<sup>online</sup></online></html>, 누리미디어.</ref> | |

| − | == | + | 비문은 [[김원(신라)|김원(金薳)]]이 짓고, [[최경|최경(崔瓊)]]이 [제액|전액(篆額)]]을 썼으며, 승려 [[운철|운철(雲澈)]]이 [[왕희지|왕희지(王羲之)]]의 글씨를 집자(集字)하여 승려 [[혜강|혜강(慧江)]]이 새겼다.<ref>"[http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Index?contents_id=E0028682 양양 선림원지 홍각선사탑비]", <html><online style="color:purple">『한국민족문화대백과사전』<sup>online</sup></online></html>, 한국학중앙연구원.</ref> 그러나 조선 중기 이래로 왕희지체(王羲之體)를 숭상하는 풍조가 크게 일어나면서 이 탑비는 탁본의 수난을 겪게 되었고, 이를 견디다 못한 인근 백성들이 결국 비석을 파괴하여 묻어버렸던 것으로 보인다.<ref>최완수, "[http://shindonga.donga.com/3/all/13/101253/1 최완수의 우리문화 바로보기 27 - 唐 유학생 출신이 빛낸 신라 塔碑미술]", 『신동아』 2001년 9월호.</ref> 이후 비신이 깨져 방치되어 있던 것을 1747년 수습하여 양양부(襄陽府) 창고에 보관해왔으며, 1914년 [[조선총독부]]에서 이 비의 오른쪽 상단 부분의 비편(碑片)을 [[경복궁 근정전]] 회랑에 진열해놓았다가 국립박물관으로 이관하였다. 현재 이 비편은 [[국립춘천박물관]]에 소장되어 있으며 크기는 가로 52cm, 세로 57cm, 두께 19.7cm 정도이다. 또 다른 비편의 일부가 [[동국대학교 박물관]]에 보관되어 있다.<ref>김복순, 「선림원지 홍각선사비」, 『한국금석문집성 12: 신라8 비문8』, 한국국학진흥원, 2014, 71쪽. 온라인 참조: "[http://www.krpia.co.kr/product/main?plctId=PLCT00006029#none 한국금석문집성 12: 신라8 비문8]", <html><online style="color:purple">『KRpia - 한국의 지식콘텐츠』<sup>online</sup></online></html>, 누리미디어.</ref> |

| − | == | + | [[양양 선림원지|선림원지(禪林院址)]]에 남아있던 [[귀부|귀부(龜趺)]]와 [[이수|이수(螭首)]]는 1966년 보물 제446호로 지정되었으며, 2008년에 비신을 새로 복원하였다.<ref>"[http://www.cha.go.kr/korea/heritage/search/Culresult_Db_View.jsp?mc=NS_04_03_01&VdkVgwKey=12,04460000,32 양양 선림원지 홍각선사탑비]", 문화재검색, <html><online style="color:purple">『문화유산정보』<sup>online</sup></online></html>, 문화재청.</ref> |

| − | ==''' | + | <ref>김복순, 「선림원지 홍각선사비」, 『한국금석문집성 12: 신라8 비문8』, 한국국학진흥원, 2014, 71쪽. 온라인 참조: "[http://www.krpia.co.kr/product/main?plctId=PLCT00006029#none 한국금석문집성 12: 신라8 비문8]", <html><online style="color:purple">『KRpia - 한국의 지식콘텐츠』<sup>online</sup></online></html>, 누리미디어.</ref> |

| + | |||

| + | ===비문=== | ||

| + | 비문은 [제액|전액(篆額)]], 제목, 비문 찬술자, [[홍각선사|홍각선사(弘覺禪師)]]의 성품과 출가 후의 행적, 입적 내용, 선사의 입적 후 비석 건립 및 비문 찬술 경위, 비명(碑名), 건립시기, 관련인물 등으로 구성되어 있다.<ref>김복순, 「선림원지 홍각선사비」, 『한국금석문집성 12: 신라8 비문8』, 한국국학진흥원, 2014, 71쪽. 온라인 참조: "[http://www.krpia.co.kr/product/main?plctId=PLCT00006029#none 한국금석문집성 12: 신라8 비문8]", <html><online style="color:purple">『KRpia - 한국의 지식콘텐츠』<sup>online</sup></online></html>, 누리미디어.</ref> | ||

| + | |||

| + | =='''지식관계망'''== | ||

| + | "그래프 삽입" | ||

| + | |||

| + | ===관련항목=== | ||

{|class="wikitable sortable" style="background:white; text-align: center; width:100%;" | {|class="wikitable sortable" style="background:white; text-align: center; width:100%;" | ||

!style="width:30%"|항목A!!style="width:30%"|항목B!!style="width:25%"|관계!!style="width:15%"|비고 | !style="width:30%"|항목A!!style="width:30%"|항목B!!style="width:25%"|관계!!style="width:15%"|비고 | ||

|- | |- | ||

| + | |[[양양 선림원지 홍각선사탑비]] || [[홍각선사]] || A는 B를 위한 비이다 || | ||

| + | |- | ||

| + | |[[양양 선림원지 홍각선사탑비]] || [[양양 선림원지]] || A는 B에 있다 || | ||

| + | |- | ||

| + | |[[양양 선림원지 홍각선사탑비]] || [[김원(신라)|김원]] || A는 B가 비문을 지었다 || | ||

| + | |- | ||

| + | |[[양양 선림원지 홍각선사탑비]] || [[최경]] || A는 B가 비문을 썼다 || | ||

| + | |- | ||

| + | |[[양양 선림원지 홍각선사탑비]] || [[운철]] || A는 B가 비문을 새겼다 || | ||

| + | |- | ||

| + | |[[양양 선림원지 홍각선사탑비]] || [[혜강]] || A는 B가 비문을 새겼다 || | ||

| + | |- | ||

| + | |[[양양 선림원지 홍각선사탑비]] || [[왕희지]] || A는 B와 관련있다 || | ||

|} | |} | ||

| − | ==''' | + | =='''시각자료'''== |

| − | + | ||

| − | + | ===가상현실=== | |

| − | |||

| − | |||

| − | == | ||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| + | ===갤러리=== | ||

| − | == | + | ===영상=== |

| − | |||

| − | |||

| − | |||

=='''주석'''== | =='''주석'''== | ||

<references/> | <references/> | ||

| + | =='''참고문헌'''== | ||

| + | * 권기종, 「홍각선사비문을 통해 본 선림원」, 『강좌미술사』 Vol.18, 한국불교미술사학회, 2002, 5-16쪽. | ||

| + | * 권덕영, 「홍각선사탑비문을 통해 본 신라 억정사지의 추정」, 『사학연구』 55, 56, 한국사학회, 1998, 75-88쪽. | ||

| + | * 권덕영, 「신라 홍각선사탑비 원형 탐구」, 『신라문화』 32, 동국대학교 신라문화연구소, 2008, 299-325쪽. | ||

| + | * 김복순, 「선림원지 홍각선사비」, 『한국금석문집성 12: 신라8 비문8』, 한국국학진흥원, 2014, 71-81쪽. 온라인 참조: "[http://www.krpia.co.kr/product/main?plctId=PLCT00006029#none 한국금석문집성 12: 신라8 비문8]", <html><online style="color:purple">『KRpia - 한국의 지식콘텐츠』<sup>online</sup></online></html>, 누리미디어. | ||

| + | * 최완수, "[http://shindonga.donga.com/3/all/13/101253/1 최완수의 우리문화 바로보기 27 - 唐 유학생 출신이 빛낸 신라 塔碑미술]", 『신동아』 2001년 9월호. | ||

| + | * "[http://www.cha.go.kr/korea/heritage/search/Culresult_Db_View.jsp?mc=NS_04_03_01&VdkVgwKey=12,04460000,32 양양 선림원지 홍각선사탑비]", 문화재검색, <html><online style="color:purple">『문화유산정보』<sup>online</sup></online></html>, 문화재청. | ||

| + | * "[http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Index?contents_id=E0028682 양양 선림원지 홍각선사탑비]", <html><online style="color:purple">『한국민족문화대백과사전』<sup>online</sup></online></html>, 한국학중앙연구원. | ||

| − | [[분류:불교 사찰의 승탑비문]] [[분류: | + | {{승탑비문 Top icon}} |

| + | [[분류:불교 사찰의 승탑비문]] [[분류:탑비]] | ||

2017년 6월 26일 (월) 16:24 판

| 양양 선림원지 홍각선사탑비 (襄陽 禪林院址 弘覺禪師塔碑) |

|

| 대표명칭 | 양양 선림원지 홍각선사탑비 |

|---|---|

| 영문명칭 | Stele for Master Honggak at Seollimwon Temple Site, Yangyang |

| 한자 | 襄陽 禪林院址 弘覺禪師塔碑 |

| 주소 | 강원도 양양군 서면 황이리 산89번지 |

| 문화재 지정번호 | 보물 제446호 |

| 문화재 지정일 | 1966년 09월 21일 |

| 찬자 | 김원(金薳) |

| 서자 | 운철(雲徹) |

| 각자 | 최경(崔瓊), 혜강(慧江) |

| 승려 | 이관(利觀) |

| 건립연대 | 886년 |

|

|

|

정의

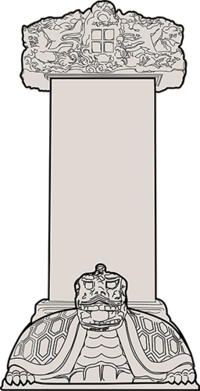

강원도 양양군 서면 선림원지(禪林院址)에 있는 신라시대의 승려 홍각선사(弘覺禪師, 814-880)의 탑비.

내용

개요

신라시대의 승려 홍각선사(弘覺禪師)를 기리기 위한 탑비로 886년(정강왕 원년)에 세워졌다.[1]

비문은 김원(金薳)이 짓고, 최경(崔瓊)이 [제액|전액(篆額)]]을 썼으며, 승려 운철(雲澈)이 왕희지(王羲之)의 글씨를 집자(集字)하여 승려 혜강(慧江)이 새겼다.[2] 그러나 조선 중기 이래로 왕희지체(王羲之體)를 숭상하는 풍조가 크게 일어나면서 이 탑비는 탁본의 수난을 겪게 되었고, 이를 견디다 못한 인근 백성들이 결국 비석을 파괴하여 묻어버렸던 것으로 보인다.[3] 이후 비신이 깨져 방치되어 있던 것을 1747년 수습하여 양양부(襄陽府) 창고에 보관해왔으며, 1914년 조선총독부에서 이 비의 오른쪽 상단 부분의 비편(碑片)을 경복궁 근정전 회랑에 진열해놓았다가 국립박물관으로 이관하였다. 현재 이 비편은 국립춘천박물관에 소장되어 있으며 크기는 가로 52cm, 세로 57cm, 두께 19.7cm 정도이다. 또 다른 비편의 일부가 동국대학교 박물관에 보관되어 있다.[4]

선림원지(禪林院址)에 남아있던 귀부(龜趺)와 이수(螭首)는 1966년 보물 제446호로 지정되었으며, 2008년에 비신을 새로 복원하였다.[5]

비문

비문은 [제액|전액(篆額)]], 제목, 비문 찬술자, 홍각선사(弘覺禪師)의 성품과 출가 후의 행적, 입적 내용, 선사의 입적 후 비석 건립 및 비문 찬술 경위, 비명(碑名), 건립시기, 관련인물 등으로 구성되어 있다.[7]

지식관계망

"그래프 삽입"

관련항목

| 항목A | 항목B | 관계 | 비고 |

|---|---|---|---|

| 양양 선림원지 홍각선사탑비 | 홍각선사 | A는 B를 위한 비이다 | |

| 양양 선림원지 홍각선사탑비 | 양양 선림원지 | A는 B에 있다 | |

| 양양 선림원지 홍각선사탑비 | 김원 | A는 B가 비문을 지었다 | |

| 양양 선림원지 홍각선사탑비 | 최경 | A는 B가 비문을 썼다 | |

| 양양 선림원지 홍각선사탑비 | 운철 | A는 B가 비문을 새겼다 | |

| 양양 선림원지 홍각선사탑비 | 혜강 | A는 B가 비문을 새겼다 | |

| 양양 선림원지 홍각선사탑비 | 왕희지 | A는 B와 관련있다 |

시각자료

가상현실

갤러리

영상

주석

- ↑ 김복순, 「선림원지 홍각선사비」, 『한국금석문집성 12: 신라8 비문8』, 한국국학진흥원, 2014, 71쪽. 온라인 참조: "한국금석문집성 12: 신라8 비문8",

『KRpia - 한국의 지식콘텐츠』online , 누리미디어. - ↑ "양양 선림원지 홍각선사탑비",

『한국민족문화대백과사전』online , 한국학중앙연구원. - ↑ 최완수, "최완수의 우리문화 바로보기 27 - 唐 유학생 출신이 빛낸 신라 塔碑미술", 『신동아』 2001년 9월호.

- ↑ 김복순, 「선림원지 홍각선사비」, 『한국금석문집성 12: 신라8 비문8』, 한국국학진흥원, 2014, 71쪽. 온라인 참조: "한국금석문집성 12: 신라8 비문8",

『KRpia - 한국의 지식콘텐츠』online , 누리미디어. - ↑ "양양 선림원지 홍각선사탑비", 문화재검색,

『문화유산정보』online , 문화재청. - ↑ 김복순, 「선림원지 홍각선사비」, 『한국금석문집성 12: 신라8 비문8』, 한국국학진흥원, 2014, 71쪽. 온라인 참조: "한국금석문집성 12: 신라8 비문8",

『KRpia - 한국의 지식콘텐츠』online , 누리미디어. - ↑ 김복순, 「선림원지 홍각선사비」, 『한국금석문집성 12: 신라8 비문8』, 한국국학진흥원, 2014, 71쪽. 온라인 참조: "한국금석문집성 12: 신라8 비문8",

『KRpia - 한국의 지식콘텐츠』online , 누리미디어.

참고문헌

- 권기종, 「홍각선사비문을 통해 본 선림원」, 『강좌미술사』 Vol.18, 한국불교미술사학회, 2002, 5-16쪽.

- 권덕영, 「홍각선사탑비문을 통해 본 신라 억정사지의 추정」, 『사학연구』 55, 56, 한국사학회, 1998, 75-88쪽.

- 권덕영, 「신라 홍각선사탑비 원형 탐구」, 『신라문화』 32, 동국대학교 신라문화연구소, 2008, 299-325쪽.

- 김복순, 「선림원지 홍각선사비」, 『한국금석문집성 12: 신라8 비문8』, 한국국학진흥원, 2014, 71-81쪽. 온라인 참조: "한국금석문집성 12: 신라8 비문8",

『KRpia - 한국의 지식콘텐츠』online , 누리미디어. - 최완수, "최완수의 우리문화 바로보기 27 - 唐 유학생 출신이 빛낸 신라 塔碑미술", 『신동아』 2001년 9월호.

- "양양 선림원지 홍각선사탑비", 문화재검색,

『문화유산정보』online , 문화재청. - "양양 선림원지 홍각선사탑비",

『한국민족문화대백과사전』online , 한국학중앙연구원.