"박창돈-선경직물"의 두 판 사이의 차이

Encyves Wiki

| 17번째 줄: | 17번째 줄: | ||

=='''설명'''== | =='''설명'''== | ||

===작품 소재=== | ===작품 소재=== | ||

| − | + | [[선경직물]]은 현 [[SK그룹]]의 모태로 한국전쟁 직후인 1953년 10월 폐허가 된 수원시 평동의 자그마한 직물회사로 시작하였다. 고 [[최종건]] 회장은 전쟁으로 폐허가 된 [[선경직물]] 공장을 일으켜 세우기 위해 직원들과 함께 돌과 자갈을 직접 나르고 공장내 고철을 팔아 첫 생산을 시작하였다. 1955년 인조견 생산으로 부통령상을 수상, 1962년 4월 국내 직물업계 최초로 홍콩에 인조견 10만 마 수출을 시작으로, 1962년 일년 동안 선경직물은 46,000달러의 수출실적을 올린다. 1968년 아세테이트 원사공장 준공, 1969년 폴레에스터 원사공장 준공으로 대한민국 원사 생산 48톤 중 선경직물의 생산량은 26%를 담당하게 된다. <ref>SK에너지, "[http://blog.skenergy.com/822 선경직물의 탄생과 성장]", 작성일 : 2013년 08월 22일</ref><br/> | |

| − | 선경직물 | + | |

| + | ===작품 배경=== | ||

| + | 선경직물 수원 평동공장은 1970년대 우리나라의 섬유산업을 대표하는 곳으로 1972년 11월 23일 북한적십자대표단이 이곳을 시찰하기도 하였다.<ref>대한뉴스_KC 제 907호, | ||

| + | "[http://www.ehistory.go.kr/page/pop/movie_pop.jsp?srcgbn=KV&mediaid=20090700&mediadtl=35289&gbn=DK&quality=M 북한 적십자 대표단 선경 직물 시찰]" (제작일 : 1972.11.25), <html><online style="color:purple">『e-영상 역사관』<sup>online</sup></online></html></ref> | ||

<br/> | <br/> | ||

| 28번째 줄: | 31번째 줄: | ||

rect 217 281 358 415 [[선경모직]] | rect 217 281 358 415 [[선경모직]] | ||

</imagemap> | </imagemap> | ||

| + | |||

=='''관련 민족기록화'''== | =='''관련 민족기록화'''== | ||

| 58번째 줄: | 62번째 줄: | ||

|- | |- | ||

|[[박창돈]] || {{PAGENAME}} || A은 B을 그렸다 || 1975년 | |[[박창돈]] || {{PAGENAME}} || A은 B을 그렸다 || 1975년 | ||

| + | |- | ||

| + | |{{PAGENAME}} || [[섬유산업]] || A는 B를 소재로 삼았다. || | ||

| + | |- | ||

| + | |{{PAGENAME}} || [[선경직물]] || A는 B를 소재로 삼았다. || | ||

| + | |- | ||

| + | |[[최종건]] || [[선경직물]] || A은 B을 설립하였다. || | ||

| + | |- | ||

| + | |[[선경직물]] || [[인조견]] || A은 B을 생산하였다. || | ||

| + | |- | ||

| + | |[[선경직물]] || [[SK네트웤스]] || A는 B의 전신이다. || | ||

| + | |} | ||

| + | |||

| + | =='''시간정보'''== | ||

| + | {|class="wikitable" style="background:white; width:100%;" | ||

| + | !style="width:20%"|시간정보!!style="width:80%"|내용 | ||

| + | |- | ||

| + | |1975년 || [[박창돈]]이 {{PAGENAME}}을 제작하였다. | ||

| + | |- | ||

| + | |1979년 || [[어린이회관]]이 {{PAGENAME}}을 대여하였다. | ||

|} | |} | ||

| − | == | + | =='''공간정보'''== |

| − | {|class="wikitable | + | {|class="wikitable" style="background:white; width:100%; |

| − | ! | + | !style="width:5%px"|위도!!style="width:5%px"|경도!!style="width:90%px"|내용 |

|- | |- | ||

| − | |{{PAGENAME}} | + | |36.163451 || 127.767747 || [[어린이회관]]가 {{PAGENAME}}를 대여하였다. |

|- | |- | ||

| − | | | + | |37.260252 || 126.992927 || [[SK수원직물공장]]은 수원시 권선구 평동에 위치한다. |

|} | |} | ||

2017년 4월 24일 (월) 17:43 판

| 선경(모직) | |

| 작가 | 박창돈 |

|---|---|

| 제작연도 | 1975년 |

| 규격 | 300호(197x290.9cm) |

| 유형 | 경제 |

| 분류 | 유화 |

| 소장처 | 미상 |

개요

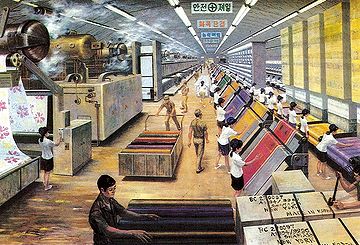

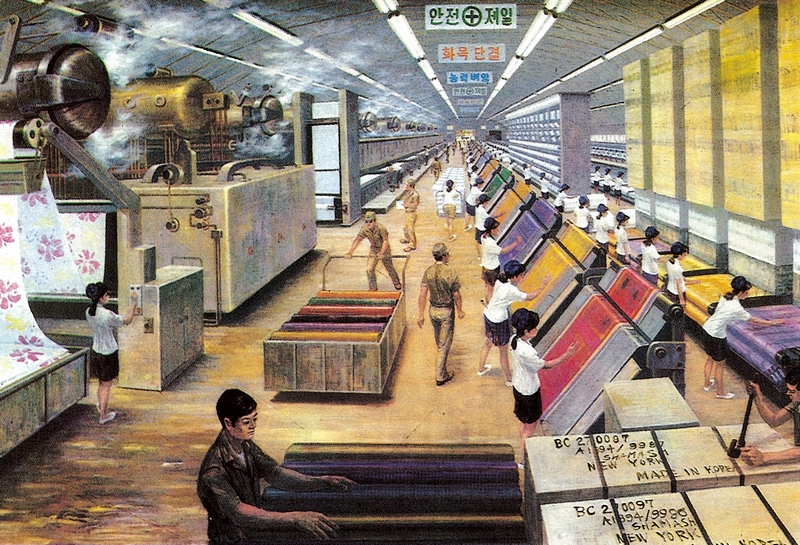

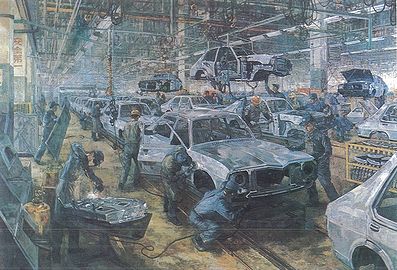

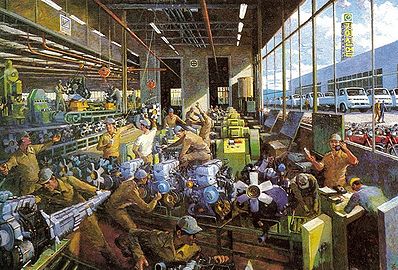

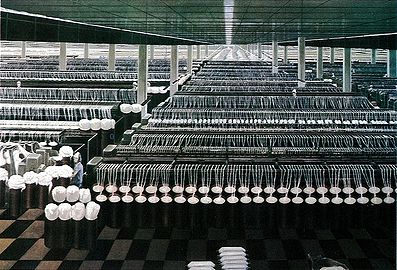

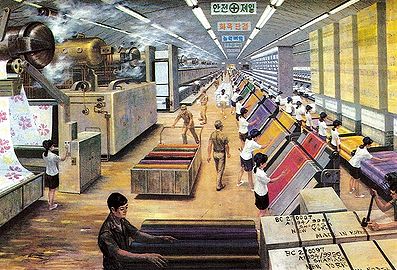

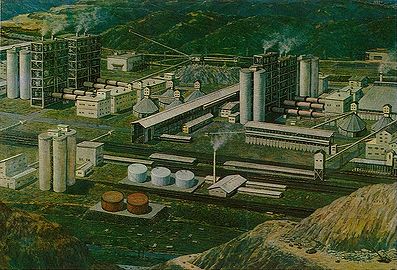

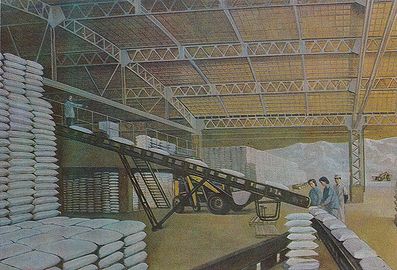

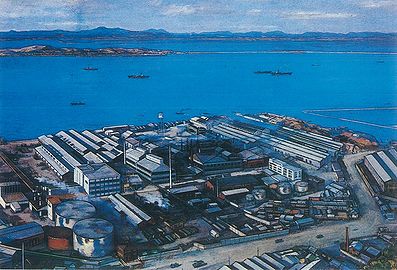

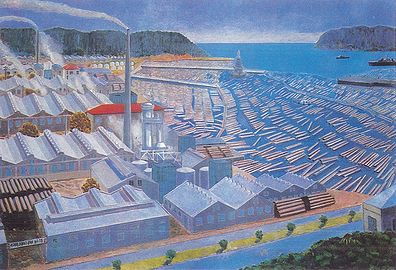

선경직물 수원 평동공장에서 작업자들이 원사를 직조하는 광경.

설명

작품 소재

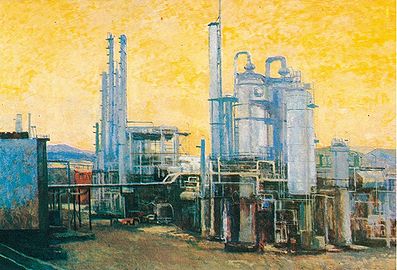

선경직물은 현 SK그룹의 모태로 한국전쟁 직후인 1953년 10월 폐허가 된 수원시 평동의 자그마한 직물회사로 시작하였다. 고 최종건 회장은 전쟁으로 폐허가 된 선경직물 공장을 일으켜 세우기 위해 직원들과 함께 돌과 자갈을 직접 나르고 공장내 고철을 팔아 첫 생산을 시작하였다. 1955년 인조견 생산으로 부통령상을 수상, 1962년 4월 국내 직물업계 최초로 홍콩에 인조견 10만 마 수출을 시작으로, 1962년 일년 동안 선경직물은 46,000달러의 수출실적을 올린다. 1968년 아세테이트 원사공장 준공, 1969년 폴레에스터 원사공장 준공으로 대한민국 원사 생산 48톤 중 선경직물의 생산량은 26%를 담당하게 된다. [1]

작품 배경

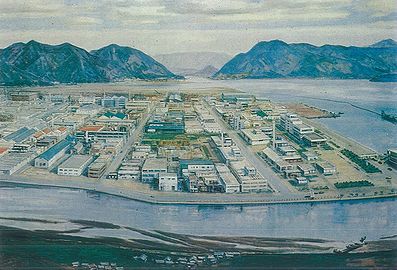

선경직물 수원 평동공장은 1970년대 우리나라의 섬유산업을 대표하는 곳으로 1972년 11월 23일 북한적십자대표단이 이곳을 시찰하기도 하였다.[2]

시각적 안내

- 그림위에 마우스를 올려 보세요.

- 온라인 이미지맵 에디터

관련 민족기록화

- 광공업 소재 작품

관련항목

| 항목A | 항목B | 관계 | 비고 |

|---|---|---|---|

| 박창돈 | 박창돈-선경직물 | A은 B을 그렸다 | 1975년 |

| 박창돈-선경직물 | 섬유산업 | A는 B를 소재로 삼았다. | |

| 박창돈-선경직물 | 선경직물 | A는 B를 소재로 삼았다. | |

| 최종건 | 선경직물 | A은 B을 설립하였다. | |

| 선경직물 | 인조견 | A은 B을 생산하였다. | |

| 선경직물 | SK네트웤스 | A는 B의 전신이다. |

시간정보

| 시간정보 | 내용 |

|---|---|

| 1975년 | 박창돈이 박창돈-선경직물을 제작하였다. |

| 1979년 | 어린이회관이 박창돈-선경직물을 대여하였다. |

공간정보

| 위도 | 경도 | 내용 |

|---|---|---|

| 36.163451 | 127.767747 | 어린이회관가 박창돈-선경직물를 대여하였다. |

| 37.260252 | 126.992927 | SK수원직물공장은 수원시 권선구 평동에 위치한다. |

그래프

참고문헌

- 한국문화예술진흥원, 『민족기록화 경제편』, 정문사문화, 1992년.

주석

- ↑ SK에너지, "선경직물의 탄생과 성장", 작성일 : 2013년 08월 22일

- ↑ 대한뉴스_KC 제 907호,

"북한 적십자 대표단 선경 직물 시찰" (제작일 : 1972.11.25),

『e-영상 역사관』online