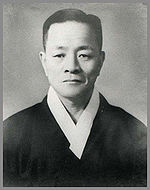

이복길(주환)

개요

이주환(李珠煥, 소남(韶南), 1909~1972)는 이왕직아악부원 양성소 출신으로 일제강점기와 대한민국에서 활동한 국악인이다.

기본 정보

- 이름 = 이주환(李珠煥)

- 아호 = 소남(韶南)

- 전공 = 피리

- 출생지 = 서울시

- 출생-사망 = 1909-1972

음악활동

이주환은 원래 이복길이었으나 이주환으로 개명하였고, 국악계에는 이주환으로 알려져 있다. 그의 딸인 이재경의 회고록을 보면 "아버지는 무엇인가 항상 열심히 하고 계셨다. 어린 나는 아버지가 하시는 일이 어떤 의미가 있는지 알 수는 없었지만 지금 생각해보면 정가의 보존과 후진 양성이라는 매우 중요한 일이었다"[1]라고 적혀있듯이 그는 정가보존과 국악교육에 많은 업적을 남겼다. 그는 광복이후 제도의 미비로 인한 경제적 궁핍으로 국악의 근근히 명백만 이어져 오고 있을 때,[2] 성경린과 함께 해방직후 '雅樂部國營에 關한 請願'을 제출하였다. 그리고 이 청원서가 받아들여져 1951년에 국립국악원이 개원하게 되었다. 그의 노력이 없었으면 우리나라의 국립국악기관인 국립국악원의 맥이 끊겼을 것이다. 또한 그는 후계자 양성을 위한 교육기관의 설치라는 필요성[3]으로 1955년 국악사양성소가 설립되는데에도 큰 역할을 하였다. 그는 이왕직아악부원 양성소에서 피리를 전공했지만, 피리보다 정가 전승에 공헌을 하였다.[4] 성경린, 이병기와 함께 시조연구회를 결성하였으며, 그가 가곡보와 가사보를 편찬하였다. 그가 만든 악보는 교육현장에서 널리 사용되었으며, 성악곡 교재로 가장 먼저 편찬된 것이었다.[5] 다른 전공에 비해 정가와 관련하여 전승되는 문헌은 그가 남긴 업적이 거의 유일하고, 그가 악보를 편찬하지 않았으면 정가의 맥은 끊겼을 수도 있다. 그를 통해 정가의 맥은 물론 국악의 맥도 현재까지 이어져 오고 있는 것이다.

주요경력

- 1926년 이왕직아아부원 양성소 제3기 입학

- 1931년 이왕직아악부 아악수

- 1937년 이왕직아악부 아악수장

- 1941년 이왕직아악부 아악사

- 1946년 구왕궁 아악부 아악사장

- 1951년 국립국악원 초대원장

- 1951년 국악사양성소 초대소장

- 1969년 중요무형문화재 제20호 가곡 보유자 지정

- 1971년 중요무형문화재 제41호 가사 보유자 지정

주요작품 및 저서

- 저서 1958년 《고금시조선(古今時調選)》

- 저서 1959년 《가곡보(歌曲譜)》

- 저서 1960년 《가사보(歌詞譜)》

- 저서 1962년 《속가곡보(續歌曲譜)》

- 저서 1963년 《소남가곡선집(韶南歌曲選集)》

- 저서 1963년 《시조창연구(時調唱硏究)》

- 음반 1971년 《소남가곡선집》

- 음반 1972년 《한국음악선집 제1집 태평가》

- 음반 1989년 《이주환 가곡 가사 전집》

참고문헌

- 국립국악원, 『이왕직아악부와 음악인들』, 국립국악원, 1991.

- 김경선, 중등전문국악교육기관 '국악사양성소'의 국악교육에 관한 연구, 서울대학교 석사학위논문, 2007.

- 김우진, 근현대 한국음악가의 음악사적 업적 조명,『한국음악사학보』제47집, 2011.

- 김우진, 소남 가곡의 전승과 의의, 『한국음악연구』 54집, 2013.

- 박일훈, 1945년 광복부터 국립국악원 개원까지,『역대 국립국악기관 연구』, 국립국악원, 2001.