"구례 운조루 고택"의 두 판 사이의 차이

| 56번째 줄: | 56번째 줄: | ||

===영문 해설 내용=== | ===영문 해설 내용=== | ||

| + | 이 집은 조선 후기의 무신이었던 유이주(1726-1797)가 지었다. 유이주가 1771년 낙안(지금의 순천)의 군수가 되면서 터를 닦기 시작하였고, 대공사를 거쳐 1776년에 완공되었다. 조선시대의 대표적인 양반 가옥이며, 집이 위치한 곳은 남한 3대 명당 중 하나라고 한다. | ||

| + | 집은 행랑채, 사랑채, 안채, 사당으로 구성되어 있다. | ||

| + | |||

| + | 대문 양옆에 늘어선 행랑채는 머슴들이 살던 곳이다. 조선 사대부 집 중 가장 긴 행랑채였다고 하며, 이 집의 규모를 짐작하게 한다. | ||

| + | |||

| + | 대문을 들어서면 정면에 보이는 큰사랑채는 집주인이 거처하면서 손님을 접대하던 곳이고, 그 오른쪽의 작은사랑채는 아들이 머물던 곳이다. 사랑채에는 들문을 설치해서, 필요에 따라 모든 공간을 넓게 쓸 수 있도록 했다. | ||

| + | |||

| + | 사랑채에 있는 중문을 통해 안채로 드나들 수 있다. 안채는 안주인과 며느리, 자녀들이 거처하였다. 전라도 지역의 ‘一’자형이나 ‘ㄱ’자형 안채와 달리, 이 집의 안채는 ‘ㅁ’자 형식이다. 이는 유이주의 고향인 경상북도 지역 집의 형식을 따른 것으로 추정된다. | ||

=='''갤러리'''== | =='''갤러리'''== | ||

<gallery mode=packed heights=400px> | <gallery mode=packed heights=400px> | ||

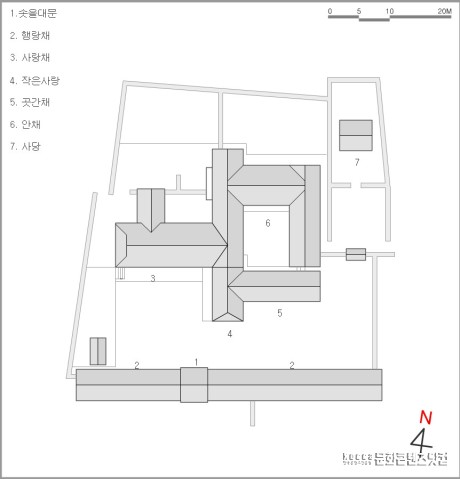

| − | 파일:구례운조루고택_배치도.jpg | 배치도 | + | 파일:구례운조루고택_배치도.jpg | 배치도<ref>“[https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1727013&cid=49277&categoryId=49277 운조루]”, 전통건축과 장소, 문화원형백과.</ref> |

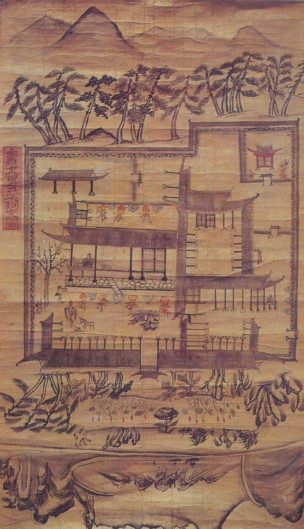

| + | File:전라구례오미동가도.jpg | 전라 구례 오미동 가도 | ||

| + | File:구례운조루고택_타인능해.jpg | 뒤주의 '타인능해' | ||

</gallery> | </gallery> | ||

| − | |||

| − | |||

| + | =='''주석'''= | ||

| + | <references/> | ||

[[분류:문화유산해설문]] | [[분류:문화유산해설문]] | ||

2019년 11월 24일 (일) 02:44 판

| 구례 운조루 고택 Unjoru House, Gurye |

|

구례 운조루 고택, 국가문화유산포털, 문화재청. |

|

| 대표명칭 | 구례 운조루 고택 |

|---|---|

| 영문명칭 | Unjoru House, Gurye |

| 한자 | 求禮 雲鳥樓 古宅 |

| 주소 | 전라남도 구례군 토지면 운조루길 59 |

| 지정번호 | 국가민속문화재 제8호 |

| 지정일 | 1968년 11월 25일 |

| 분류 | 유적건조물/주거생활/조경건축/누정 |

| 시대 | 조선시대 |

| 수량/면적 | 10필지/4,411㎡ |

| 웹사이트 | 구례 운조루 고택, 국가문화유산포털, 문화재청. |

|

|

|

해설문

국문

구례 운조루 고택은 영조 52년(1776)에 낙안군수를 지낸 유이주가 지은 것으로, 조선 시대의 양반 가옥의 대표 건물이다. 풍수지리설에 따르면 집터가 금환락지(金環落地)* 형세로 남한 3대 길지의 하나라고 한다. 집은 행랑채, 사랑채, 안채와 사당으로 구성되어 있다.

전라도 지역에서는 ‘一’자형이나 ‘ㄱ’자 형 안채가 많은데, 이와 달리 운조루 고택은 ‘ㄷ’자형의 안채와 ‘丁’자형 사랑채를 포함하여 전체적으로 트인 ‘ㅁ’자 형식이다. 이 형식은 경상북도 지역에서 많이 볼 수 있다. 운조루를 세우기 시작한 해는 1771년으로 유이주가 고향인 경상북도 안동에서 보고 살았던 집의 형식으로 지은 것으로 추정한다.

운조루는 7년이라는 긴 공사 기간을 거쳐 1776년에 완성하였다. 이 건물의 초기 모습은 1800년대에 그린 것으로 추정하는 <전라 구례 오미동 가도(全羅求禮五美洞家圖)>를 통해서 알 수 있다.

- 금환락지(金環落地): 금가락지가 떨어진 땅.

운조루

운조루는 구례 운조루 고택의 누마루가 있는 사랑채의 이름이다. 이는 ‘구름 속에 새처럼 숨어사는 집’ 또는 ‘구름 위를 나는 새도 돌아오는 집’이라는 뜻이다. 이 운조루라는 이름은 중국 시인 도연명이 지은 귀거래사(歸去來辭)라는 시

雲無心以出岫(운무심이출수: 구름은 무심히 산골짜기에 피어오르고)

鳥倦飛而知還(조권비이지환: 새들은 날기에 지쳐 둥지로 돌아오네)

에서 첫머리인 ‘운(雲)’자와 ‘조(鳥)’자를 따온 것이라고 한다.

가빈터

가빈터란 집안 내에 죽은 사람을 모셔 두는 곳이다. 조선 시대 사대부 집안에서는 운명 후 3일이 지나면 입관을 하고, 석 달 동안 ‘가빈터’에 시신을 모셨다가 출상하여 묘지에 안장하였다. 이는 전국 각지에 부음을 전하고 문상객이 장례식에 참석할 수 있도록 장례 기간을 최대 90일 정도로 설정하고 장례를 통상 100일장으로 치렀기 때문이다. 안치 기간 중에는 아침, 저녁으로 음식을 올리고 삭망*에는 제례를 올렸다.

- 삭망(朔望): 음력 초하룻날과 보름날을 아울러 이르는 말.

타인능해

타인능해(他人能解)는 ‘누구나 열 수 있다.’라는 뜻이다. 이는 쌀 두 가마니 반이 들어가는 운조루의 큰 뒤주 아래쪽 마개에 쓰인 글귀로 누구든 뒤주의 마개를 열어 쌀을 가져가라는 뜻이다. 그래서 이 쌀 뒤주를 안채가 아닌 대문에 들어서면 바로 보이는 곳에 두었다. 이는 가난한 이웃이 눈치 보지 않고 쌀을 가져 갈 수 있도록 배려한 운조루의 정신을 보여 준다. 운조루가 지금까지 건재할 수 있었던 것은 이처럼 이웃을 배려하는 타인능해의 정신에서 비롯한 것이라고 할 수 있다.

영문

Unjoru House, Gurye

영문 해설 내용

이 집은 조선 후기의 무신이었던 유이주(1726-1797)가 지었다. 유이주가 1771년 낙안(지금의 순천)의 군수가 되면서 터를 닦기 시작하였고, 대공사를 거쳐 1776년에 완공되었다. 조선시대의 대표적인 양반 가옥이며, 집이 위치한 곳은 남한 3대 명당 중 하나라고 한다.

집은 행랑채, 사랑채, 안채, 사당으로 구성되어 있다.

대문 양옆에 늘어선 행랑채는 머슴들이 살던 곳이다. 조선 사대부 집 중 가장 긴 행랑채였다고 하며, 이 집의 규모를 짐작하게 한다.

대문을 들어서면 정면에 보이는 큰사랑채는 집주인이 거처하면서 손님을 접대하던 곳이고, 그 오른쪽의 작은사랑채는 아들이 머물던 곳이다. 사랑채에는 들문을 설치해서, 필요에 따라 모든 공간을 넓게 쓸 수 있도록 했다.

사랑채에 있는 중문을 통해 안채로 드나들 수 있다. 안채는 안주인과 며느리, 자녀들이 거처하였다. 전라도 지역의 ‘一’자형이나 ‘ㄱ’자형 안채와 달리, 이 집의 안채는 ‘ㅁ’자 형식이다. 이는 유이주의 고향인 경상북도 지역 집의 형식을 따른 것으로 추정된다.

갤러리

배치도[1]