시사단 비문

[두산백과] |

|

| 소장처 | 경북 안동시 도산면 의촌리 556번지 |

|---|---|

| 지정번호 | 경상북도 유형문화재 제33호 |

| 지정일 | 1973.08.31 |

| 분류 | 비각 / 조선시대 |

| 위도 | 36°72'45.23"N |

| 경도 | 128°84'33.24"E |

개요

이 비는 1792년(정조 16년) 경상북도 안동에 건립된 도산시사단비(陶山試士 壇碑)로 채제공(蔡濟恭)이 비문을 짓고, 글씨도 썼다. 조선 정조 때 지방별과(地方別科)를 보았던 자리를 기념하기 위해 세운 비석 으로, 1792년(정조 16년) 퇴계 이황(李滉)의 학덕을 추모하여 규장각 각신 이만수(李晩秀)를 도산서원에 보내 제사를 지내게 했다. 또한 그곳 송림에서 과거를 치러 영남 인재를 선발하게 했는데, 이때 응시자가 7천 명에 이르렀 다. 이 사실을 기념하기 위해 1796년(정조 20년) 여기에 단을 모으고 비와 비각을 세웠다. 비문은 당시 영의정 번암 채제공(蔡濟恭)이 썼는데, 1824년 (순조 24년) 비각을 개축하면서 비석을 새로 새겼다. 현재 탁본은 안동대 박물관에 소장되어 있으며, 탁본된 시기는 1980년대로 추정된다.

Sisadan Monument was built in Andong, Gyeongsangbuk-do in 1792 (the 16th year of King Jeongjo's reign). The text inscribed on the monument was composed and written by Third State Council Chae Je-gong. Chae Je-gong sent Yi Man-soo (1752-1820), a close aide to King Jeongjo, to hold a memorial service honoring Yi Hwang's virtue at Dosanseowon Confucian Academy. Moreover, a special state examination titled "Dosanbyeolsi" in which nearly 7,000 applicants participated, was held in the pine woods in front of Dosanseowon Confucian Academy for the Yeongnam Namin. To commemorate this, an altar called Sisadan, along with Sisadan Monument and its protective pavilion, was made in 1796 (the 20th year of King Jeongjo's reign). The inscription on its monument was orignally written by Third State Council, Chae Je-gong (pen name: Bunam), but was newly carved during the renovation in 1824 (the 24th year of King Sunjo's reign). The stone-rubbed copy, presumed to be scanned in the 1980s, is currently housed in the Andong University Museum.

내용

도산 시사단 비명(陶山試士壇碑銘) <판독자 유형구/해석자 이기영>

陶山試士壇碑銘幷序」 聖上十六年壬子遣閣臣李晩秀 賜祭于陶山李文純公書院先是西」洋邪學流出我東自京師浸淫及於畿湖間獨嶺以南七十州無一人汚染 上歎」 曰此先正遺化也於是 命近臣以祭所以寓曠感也祭文 上所親製又下 御題」賦一經義一 命祭罷坐典敎堂招諸生入進道門內俾各以其長應製捧券以來」 閣臣用三月二十二日到禮安縣明日詣院下周覽體勢以門內地狹多士不能容」擇江之南沙平草軟一區使設排以待又明日早朝奉香祝來諸生會者近萬整巾」 服鞠躳以迎於是諸執事官及執事儒生序于東參祭朝士序于西餘皆以次向神」門立至進道門外時至閣臣隨謁者導 賜祭如禮二十五日開場于江之南諸生」 拱手徐步秩然無喧鬧聲遂揭題于兩株松跪而瞻起而拜罔或失儀及收券爲三」千七百餘張試訖駄券來旣復 命上親考校高下特賜嵬等者二人第其餘給分」 施賞有差又因閣臣奏 下綸綍褒嘉入場生有揖讓風令本道觀察使速入格諸」人張樂以饋之又 命傳敎及祭文刊揭典敎堂又刊板印進而優等四券與諸般」 座目榜目附諸板作爲一冊板藏陶山院中一路章甫合辭議曰此千古稀有之盛」擧曠典也若不有標識豈所以侈 聖恩而詔後人乎乃就 璇題懸揭處築以壇壇」 凡三層上壇環以石鋪以莎以圖樹碑建閣中壇揭題兩松入其中一東一西正與」典敎堂隔江相對遂名之曰試士壇旣伐石走人京師要濟恭記其事濟恭作而復」 曰夫李先生我東夫子也先生所傳惟夫子之道而夫子敎人有四科焉盖人非聖」人才各有偏雖以時雨之化不可皆得以全其偏而集其成也是以設其科以四使」 天下之人無不可以入其中者其敎也至矣今夫嶺南人士之不染邪學誠賢矣若」以是自足而止又或以功令文字之得雋於 聖世意以爲能事畢矣則未知功令」 於聖人之敎何科之可屬必也勿以世俗功利爲心立志於遠者大者死而後已方」可以上不負 聖朝作成下不負先正遺化不亦美哉愛重之篤也不辭而相勉如」 此銘曰」陶水洋洋其上也壇壇有階級水有淵源登壇臨水觸類而伸先正之化聖主之恩」 樊巖 蔡濟恭 撰

도산 시사단 비명(陶山試士壇碑銘) 성상(聖上 : 살아있는 임금을 높여 부르는 말) 16년(정조 16, 1792) 임자일에, 각신(閣臣 : 규장각 벼슬아치) 이만수(李晩秀)를 파견하여, 도산서원(陶山書院)에 모신 이문순공(李文純公 : 퇴계 이황)의 제사를 지내도록 하였다. 이보다 앞서 서양의 사학(邪學 : 조선시대 주자학에 반 대되거나 위배되는 학문으로, 이 당시는 천주교)이 우리 동방으로 흘러들어와, 서울서부터 점차 퍼져 기호(畿湖 : 경기) 지방까지 영향을 끼쳤으나, 유독 영남(嶺南) 70 고을만이 한 사람도 오염되지 않았다. 상께서 감탄하시며 “이것은 바로 선정(先正 : 선대의 현인) 퇴계(退溪)가 남 긴 교화다.” 하시고는, 이에 근신에게 명해 제사를 드리게 하니, 드넓은 흠모를 담은 것이다. 제문(祭文)은 상께서 친히 지으신 것이고 또 친히 지으신 부(賦) 한 편과 경의(經義 : 경서, 유교의 사상과 교리를 쓴 책) 한 편을 내리셨다. 제사를 파좌(罷坐 : 제사를 끝내고, 제사음식을 먹은 후에 상까지 다 치운 것을 말함)한 후에, 전교당(典敎堂 : 도산서원 내에 있는 강당 이름, 편액은 한석봉이 썼음)에 여러 유생들을 진도문(進道門 : 도산서원 안의 대문 이름) 안으로 불러들여, 각자 자신의 장기대로 응제(應製 : 임금의 특명으로 임시로 치르던 과거)한 시권(試券: 시험 답안지)을 가지고 오라 하였다. 각신(閣臣)은 3월 22일에 예안현(禮安縣)에 도착하였고, 다음날 서원에 나아가 형세를 둘러보니, 도산서원 경내는 터가 좁아 많은 선비들을 모을 수가 없었다. 낙동강 남쪽 평평한 모래밭의 풀이 우거진 곳을 택하여 자리를 만들고 기다리게 했다. 또 다음날 이른 아침에 향축(香祝)을 받들고 오니, 근 만여 명이나 되는 선비들이 도포를 가지런히 입고 와서 허리를 굽히며 맞이하였다. 이에 모든 집사관(執事官 : 나라의 모든 의식에 정하여진 절차에 따라 식을 진행하던 임시 벼슬아치) 및 일을 집행하는 유생들은 동쪽에 차례대로 섰고, 제사에 참석한 조정에서 벼슬하고 계신 분들은 서쪽에 섰으며, 나머지 사람들은 모두 차례대로 신문(神門)을 향해 섰는 데, 진도문(進道門) 밖까지 이어졌다. 때가 되자, 각신(閣臣)은 알자(謁者 : 제관(祭官)을 인도하는 일을 맡은 사람)의 인도에 따라 왕께서 내려주신 제사를 예법에 맞게 봉행했다. 25일 강의 남쪽에 과거 시험장을 개설하자, 유생들이 손을 가지런히 모으고 천천히 질서 정연하게 걸어 조금도 소란스럽지 않았다. 마침내 소나무 사이에 시험 제목을 게시하자, 무릎을 꿇고 우러러 보고, 일어나 절하는 등의 의식을 실수하는 이가 없었다. 이윽고 답안지를 거두니 3,700장이나 되었다. 시험을 마치고서, 답안지를 싣고 와 왕에게 결과를 보고하니, 왕께서 친히 점수를 채점하여, 갑과(甲科)에 두 사람을 뽑으셨고, 나머지는 점수에 따라 상을 내려주셨다. 또 각신(閣臣)의 주청에 따라 윤음을 내리니, 과거 시험장에 들어온 유생들이 서로 인사하고 사양하는 모습을 가상히 여겨, 경상도관찰사(慶尙道觀察使)에게 속히 입격(入格 : 소과 또는 초시 시험에 합격)한 사람들을 위해 잔치를 베풀어주고 음식을 보내도록 하였다. 또 전교(傳敎 : 임금의 명령) 및 제문(祭文 : 죽은 사람에 대한 애도의 뜻을 나타낸 글)을 간행하여 전교당(典敎堂)에 게시하고, 목판으로도 간행하며, 우등 4명의 답안지와 모든 좌목(座目 : 자리의 차례를 적은 목록)과 방목(榜目 : 문과급제자 명단)을, 판에 덧붙여 한 책으로 만들고, 책판은 도산서- 4 -원에서 보관하도록 명하셨다. 경상도 내의 선비들이 모여 의논하기를, “ 이 일은 천고에 드문 성스런 일이요, 크나큰 은전입니다. 만약 그것을 나타내는 유물이 없다면, 어찌 크나큰 성은을 후인들에게 알려 줄 수 있겠습니까 ?” 하여, 바로 왕께서 내려주신 제목을 게시한 곳에 단을 쌓았다. 단은 모두 삼 층으로 만들었는데, 상단은 돌로 둘러쌓고 안에 모래를 깔아 비를 세우고 각을 건립하고자 했고, 중간단에는 시험제목을 걸었던 소나무 두 그루가 들었으니, 하나는 동쪽, 하나는 서편에 있어, 바로 전교당(典敎堂)과는 강을 사이에 두고 마주본다. 단의 이름을 시사단(試士壇)이라 하였다. 돌을 다 다듬고 서울에 있는 나에게 사람을 보내 기문을 청하였다. 나는 위와 같이 적고, 다시 덧붙이기를, 이선생(李先生 : 퇴계 이황)께서는 우리나라의 스승이십니다. 선생께서는 전하신 것은 오직 공자의 도입니다. 공자께서 사람을 가르치실 때, 네 개의 과목으로 나누셨습니다. 대개 사람은 누구나 성인일 수 없고, 재주는 각기 치우침이 있기 마련이다. 비록 때에 맞는 교화를 받는다 하여도, 모든 사람이 그 치우친 것을 온전히 하여 집대성할 수는 없는 것이다. 이런 이유로 공자께서 네 개의 과로 나누어, 천하의 사람들이 중용의 경지에 들어가지 못하는 이가 없게 하였으니, 가르침이 참으로 지극하도다. 지금 영남(嶺南)의 선비들은 사학(邪學)에 물들지 않았으니, 참으로 어질다. 그러나 만약 이것으로 만족하고 만다거나, 또 혹 공령문자(功令文字 : 문과시험에서 보이던 여러 가지 문체)를 가지고 성대(盛大)에 두각을 나타내는 것만을 뜻을 삼아 노력하지 않는다면, 성인의 가르침 중에 공령(功令)이 어느 과목에 해당되는지를, 나는 모르겠다. 기필해야 할 것은, 세속의 공리에 마음 쓰지 말고, 원대하게 뜻을 세워 죽은 뒤에야 그만 두어야 한다. 바야흐로 위로는 성조의 은혜를 저버리지 않고 아래로는 선정(先正) 이선생(李先生)의 남긴 교화를 저버리지 않았으니, 또한 아름답지 않은가. 이 점을 매우 애중히 여겨 사양치 않고 이처럼 힘썼노라. 명(銘)은, 질펀히 흐르는 도수(陶水)가에 시사단(試士壇)이 있네. 단엔 계급이 있고 물엔 연원이 있네. 단에 올라 물가에 임하니 동류끼리 접촉하여 활짝 펴짐은, 선정(先正)의 가르침이요 성주의 은혜일세! 번암(樊巖) 채제공(蔡濟恭)이 짓다

- 도산서원과 시사단 (경북북부권문화정보센터)

※ 이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다.

미디어 자료

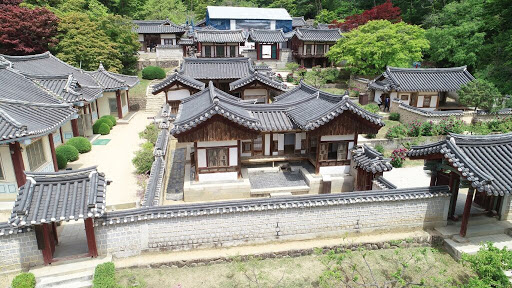

- 도산서원 앞 풍경 (시사단)

지식 관계망

중심요소

| ID | Class | Label |

|---|---|---|

| 채제공 | Actor | 채제공(蔡濟恭,_1720~1799) |

| 조선_정조 | Actor | 조선_정조(正祖,_1752~1800) |

| 안동대학교 | Place | 안동대학교(安東大學校) |

| 시사단 | Heritage | (경상북도유형문화재_제33호)_시사단 |

| 안동도산서원 | Heritage | (사적_제170호)_안동_도산서원 |

| 도산별시 | Event | 도산별시(陶山別試) |

참고문헌

단행본 (단행본)안동시립민속박물관 편, 1995, 『안동의 비석』, 안동민속시립박물관 (단행본)조동원, 1982,『한국금석문대계』3, 원광대학교출판국 (단행본)채제공 저, 남만성 역, 1982,『번암집』, 대양서적 (단행본)성균관대학교대동문화연구원, 1958,『퇴계전서. 상권』, 성균관대학 교대동문화연구원