S2022-R3-05

목차

S2022-R3-05: 세종 - 종묘제례악의 작곡자

Story

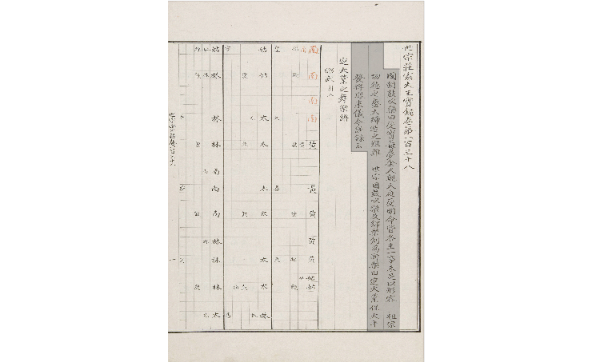

國朝鼓吹樂曰: <受寶籙>、<夢金尺>、<覲天庭>、 <受明命>, 皆各主一事, 未足以形容, 祖宗功德之盛大、締造之艱難。世宗因鼓吹樂, 及鄕樂創爲新樂曰: <定大業>、<保太平> 、<發祥>、<鳳來儀>, 今謹錄云。[1]

"國朝鼓吹樂 <受寶籙>、<夢金尺>、<覲天庭>、 <受明命>은 모두 각기 한가지 일을 주로 하여 祖宗功德의 盛大함과 締造之艱難함을 형용하기에 부족하였다。世宗이 鼓吹樂과 鄕樂으로 인하여 新樂을 창제하시니, 곧 <定大業>、<保太平> 、<發祥>、<鳳來儀>이며, 지금 삼가 기록한다。"

《세종실록(世宗實錄)》 138권, <定大業之舞樂譜>, <保太平之舞樂譜>, <發祥之舞樂譜>, <鳳來儀> 등의 악곡 앞에 있는 序文이다.

《세종실록(世宗實錄)》은 모두 163권으로 이루어져 있는데, 그 중에서 권제136에서 권제147까지가 악보이며, 이 《악보》를 《세종실록악보》라 약칭하고 있다. 《세종실록악보》에 수록된 음악들은 아악(雅樂)과 신악(新樂)으로 크게 나누어 볼 수 있다. 그 중 아악은 주희(朱熹)의 《의례시악(儀禮詩樂)》과 임우(林宇)의 《석전악보(釋奠樂譜)》에 근거하여 지었으며, 신악은 전해져 내려오는 고취악(鼓吹樂)과 향악(鄕樂)에 의거하여 제작하였다. [2]

보태평과 정대업은 바로 여기의 "신악(新樂)"에 해당하고, 그 바탕이 것이 "고취악(鼓吹樂)과 향악(鄕樂)"이었다는 설명인 것이다.

바로 이 근거가 되는 "향악(鄕樂)"의 정체는 "시용향악보(時用鄕樂譜)"가 발견되면서 그 안에 "귀호곡" " 야심사" "풍입송" "사모곡" "쌍화곡"등이 바로 보태평의 "형광" "보예" "융화" "창휘" "정명" 등의 선율과 유사하다는 점에서 실마리가 풀리게 된다.

현재 종묘제례악으로 쓰이고 있는 보태평 정대업은 세종 당시에 처음 만들어 질때엔 이처럼 향악을 바탕으로 하여 지어진 회례연악곡이었다. 이후 세조 9년(1463)에 개작하여 종묘제례악으로 채택하였다. 이후 보태평은 용광과 정명, 두 악곡을 합쳐 ‘용광정명’이라 하고, 새로 ‘중광’을 첨가하여 오늘까지 전해지고 있다. 따라서 지금 연주되고 있는 보태평 정대업은 세종 이후 세조 때 개작되고 또 그 이후에 변화를 거친 것이다.[3]

Semantic Data

Node Description

| id | class | groupName | partName | label | hangeul | hanja | english | infoUrl | iconUrl | note |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| SS2022-R3-05 | Story | Storyline | S2022-R3-05: 세종 - 종묘제례악의 작곡자 | S2022-R3-05: 세종 - 종묘제례악의 작곡자 | http://dh.aks.ac.kr/hanyang2/wiki/index.php/S2022-R3-05 | 2022:김은숙 |

Contextual Relations

| source | target | relation | attribute | note |

|---|---|---|---|---|

| S2022-R3-05 | E2022-R3-05A | hasPart | 종묘제례와 종묘제례악 | |

| S2022-R3-05 | E2022-R3-05B | hasPart | 세종실록악보와 세조실록악보의 보태평 | |

| S2022-R3-05 | E2022-R3-05C | hasPart | 세종실록악보와 세조실록악보의 정대업 | |

| S2022-R3-05 | E2022-R3-05D | hasPart | 악학궤범의 보태평과 정대업의 무(舞) | |

| E2022-R3-05A | E2022-R3-05B | isPreviousInSequenceTo | ||

| E2022-R3-05B | E2022-R3-05C | isPreviousInSequenceTo | ||

| E2022-R3-05C | E2022-R3-05D | isPreviousInSequenceTo |

Web Resource

| type | resource | title | description/caption | URL |

|---|---|---|---|---|

| 원문 | 조선왕조실록 | 세종실록 138권, 樂譜 序文 | https://sillok.history.go.kr/id/wda_300080 | |

| 원문 | 조선왕조실록 | 세종실록 116권, 세종 29년 6월 5일: 용비어천가, 여민락, 치화평, 취풍형 등을 공사간 연향에 모두 통용케 하다 | http://sillok.history.go.kr/id/kda_12906005_001 | |

| 원문 | 조선왕조실록 | 세종실록 126권, 세종 31년 10월 3일:새로 정한 제악 중에서 산정하여 종묘·조회·공연의 음악에 쓰게 하다 | http://sillok.history.go.kr/id/kda_13110003_001 | |

| 원문 | 조선왕조실록 | 단종실록 7권, 단종 1년 7월 9일:음악을 익히는 일과 악공에게 직(職)을 제수하는 일을 의정부에서 의논하게 하다 | http://sillok.history.go.kr/id/kfa_10107009_003 | |

| 원문 | 조선왕조실록 | 세조실록 20권, 세조 6년 4월 22일:악학 도감에 전지하여 신악을 익히고 구악을 폐지하게 하다 | http://sillok.history.go.kr/id/kga_10604022_003 | |

| 원문 | 조선왕조실록 | 세조실록 31권, 세조 9년 12월 11일:최항에게 진찬하거나 변·두를 거두거나 송신하는 악의 가사를 짓게 하다 | http://sillok.history.go.kr/id/kga_10912011_002 | |

| 원문 | 조선왕조실록 | 세조실록 32권, 세조 10년 1월 14일:종묘에 제사하다 | http://sillok.history.go.kr/id/kga_11001014_002 | |

| 원문 | 조선왕조실록 | 세조실록 32권, 세조 10년 1월 15일:원구단에 제사하다 | http://sillok.history.go.kr/id/kga_11001015_001 | |

| 원문 | 조선왕조실록 | 성종실록 98권, 성종 9년 11월 7일:영사 정창손이 아악과 속악을 구분하기를 청하다 | http://sillok.history.go.kr/id/kia_10911007_002 | |

| 원문 | 조선왕조실록 | 숙종실록 30권, 숙종 22년 1월 14일:영의정 남구만이 묘악에 대한 차자를 올리다 | http://sillok.history.go.kr/id/ksa_12201014_002 |

- type: 해설, 참고, 원문 / 사진, 동영상, 도면, 그림, 지도, 3D_지도, 3D_모델

Bibliography

| id | type | bibliographic index | online resource | url |

|---|

- id: 인용전거

- type: 단행본, 논문, 도록, 자료집

- online resource: KCI, RISS, DBpia, 네이버 학술정보 .....

Notes

- ↑ 세종실록_138권_樂譜_序文 조선왕조실록 원문보기 활자본의 <애보록(愛寶籙)>은 한국학중앙연구원 음악학과 김인숙 교수의 자문에 의거하여 <수보록(受寶籙)>으로 정정함.

- ↑ 세종실록악보_해제

- ↑ 네이버 지식백과_보태평 참고 (국악정보, 2010. 7., 국립국악원, 전라북도)

Story Network Graph