축원패(祝願牌)

| 주요 정보 | |

|---|---|

| 대표표제 | 축원패 |

| 한글표제 | 축원패 |

| 한자표제 | 祝願牌 |

| 동의어 | 원패(願牌) |

| 관련어 | 신주(神主), 위패(位牌), 전패(殿牌), 수미단(須彌壇), 패신(牌身), 패두(牌頭), 장엄구(莊嚴具) |

| 분야 | 문화/종교/불교 |

| 유형 | 개념용어 |

| 지역 | 대한민국 |

| 시대 | 조선 |

| 집필자 | 탁현규 |

| 조선왕조실록사전 연계 | |

| 축원패(祝願牌) | |

| 조선왕조실록 기사 연계 | |

| 『영조실록』 39년 8월 6일 | |

불교도들이 소원을 적어 불단 위에 봉안하는 패.

개설

축원패(祝願牌)는 불교도들이 축원할 내용을 적어 만든 패(牌)로, 민간신앙과 유교에서 신주를 모시는 전통을 불교에서 수용한 것이다. 축원문의 내용과 쓰임새에 따라 이름이 달랐는데, 왕족의 만수무강을 축원하는 내용을 적은 것을 원패(願牌) 또는 전패(殿牌)라 하며 영가의 신위를 모신 것을 위패(位牌)라 부른다. 불단에 봉안하여 추석, 춘분, 추분, 기일 등에 제사의 대상이 되었다.

내용 및 특징

조선시대에는 사찰의 주불전(主佛殿)에 불상을 봉안하고 그 앞에 수미단(須彌壇)을 설치하였다. 축원패는 주로 수미단에 봉안되었다. 조선전기까지만 해도 왕실원당에는 왕과 왕비의 초상화가 봉안되었는데, 조선중기 이후 점차 전패나 위패로 대체되었다. 왕의 장수를 바라는 축원패인 전패는 왕의 초상을 대신하는 왕의 상징물로서, 지방 관아의 객사(客舍)에 모시고 동짓날, 설날, 또는 각종 하례 의식이 있을 때 수령과 관원이 경배하는 의물(儀物)이었다. 하지만 사찰 내에 왕실의 안녕을 빌기 위해 봉안한 패도 전패라 불렀다.

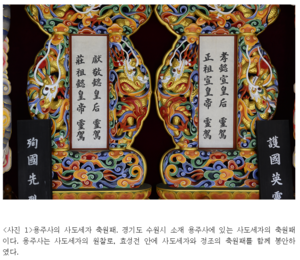

왕실 가족의 장수를 바라는 축원패는 주로 광배 모양의 형태에 ‘주상전하수만세(主上殿下壽萬歲)’, ‘왕비전하수제년(王妃殿下壽齊年)’, ‘세자저하수천추(世子低下壽千秋)’라는 글씨를 새겼다. 왕비와 세자의 경우 ‘수제년(壽齊年)’과 ‘수천추(壽千秋)’는 바꾸어 사용한 경우도 종종 있다. 왕실 축원패의 글씨는 주칠 바탕에 금니(金尼)로 제작하여 높은 신분을 나타내게 하였다. 일반적으로 왕과 왕비, 그리고 세자의 축원패를 함께 봉안하였다.

현재 경상남도 하동군 소재의 쌍계사 성보박물관에는 경상남도 고성의 운흥사에 있었던 왕실 가족 축원패가 소장되어 있다. 이 패들은 조선후기에 만들어진 것으로 왕의 패에는 ‘주상전하수만세(主上殿下壽萬歲)’, 왕비의 패에는 ‘왕비전하수제년(王妃殿下壽齊年)’, 세자의 패에는 ‘세자저하수천추(世子低下壽千秋)’라고 적혀 있다. 왕의 패에는 황룡, 왕비의 패에는 봉황과 구름, 세자의 패에는 용과 새의 무늬를 정교하게 새겨 놓았다.

1763년(영조 39) 승려들이 ‘수만세(壽萬歲)’라고 쓴 패를 불전에 두루 걸고서 밤새도록 기도를 한다는 이야기를 듣고서 영조가 사찰의 축원패를 철거시키라고 명했다는 기록이 등장한다(『영조실록』 39년 8월 6일). 하지만 영조의 이같은 조치는 일시적인 것에 불과했다. 조선후기에도 왕실의 불사가 계속 이어졌기 때문에 왕비나 대비 등이 원당으로 지정한 사찰에는 왕이나 왕자 등의 축원패나 위패가 꾸준히 설치되었다.

전패와 달리 위패는 죽은 사람의 속명 또는 법명, 연령, 사망 날짜 등을 적은 나무패이다. 일반적으로 장례식 때에는 백목(白木)에 붓글씨로 임시 위패를 만든 후, 49제나 1~3년상 때에 옻칠·금박칠 등을 하여 위패를 제작한다. 불단에 봉안하여 사망한 사람의 명복을 기원하는 불교의 장엄구 중 하나로 사용되었다.

형태

일반적으로 축원패의 형태는 대좌, 패신(牌身), 패두(牌頭) 세 부분으로 구성된다. 패 밑에 연화대좌를 붙이고 패 위에 용, 연꽃, 구름, 당초문 등의 문양을 조각하여 석비나 탑의 옥개석과 비슷하게 제작한 유물이 많이 남아 있다. 이러한 기본적인 축원패의 형태는 석비(石碑)에서 온 것으로 추정된다.

원패는 대부분 나무로 제작되는데 하나의 나무로 제작된 경우도 있고 여러 종류의 나무를 얇게 깎아 중첩시키면서 부착하여 전체적인 형태를 이루고 있는 것도 있다. 죽은 자의 신위를 모시는 위패는 중국 주나라 때의 전통에 따라 밤나무로 만드는 것이 일반적이었다.

축원패는 나무로 만든 목조패가 가장 일반적인 형태였는데, 석탑에 조각되거나 범종의 종신(鐘身)에 새겨지는 경우도 종종 있었다. 용주사 지장전 뒤쪽에 위치한 화성 용주사 오층석탑(경기도 유형문화재 제212호)에는 기단부 면석부에 위패형 제액이 조각되어 있다. 또한 조선후기에 제작된 범종의 종신에서는 축원패의 형태가 새겨지기도 하였는데, 조선 숙종대 활동한 주종장 김애립이 제작한 능가사와 흥국사 범종에는 ‘주상삼전하수만세(主上三殿下壽萬歲)’라 적은 원패가 새겨져 있다.

참고문헌

- 동국불교미술인회, 『사찰에서 만나는 불교미술』, 대한불교진흥원, 2005.

- 홍윤식, 『불교 의식구-빛깔 있는 책들 108』, 대원사, 1996.

관계망