"성황당(城隍堂)"의 두 판 사이의 차이

(XML 가져오기) |

(차이 없음)

|

2017년 12월 9일 (토) 21:22 기준 최신판

| 주요 정보 | |

|---|---|

| 대표표제 | 성황당 |

| 한글표제 | 성황당 |

| 한자표제 | 城隍堂 |

| 동의어 | 성황묘(城隍廟) |

| 관련어 | 성황단(城隍壇), 성황사(城隍祠) |

| 분야 | 문화/종교/민간신앙 |

| 유형 | 건축·능·원·묘 |

| 집필자 | 서영대 |

| 조선왕조실록사전 연계 | |

| 성황당(城隍堂) | |

성황신을 모시고 제사하는 사당. 성황사(城隍祠)·성황묘라고도 함. 성황신을 모시는 시설이 건물이 아니라 노출된 제단일 경우 성황단(城隍壇)이라고 함.

개설

성황신은 중국에서 기원한 신으로 성곽으로 둘러싸인 도시의 수호신이다. 하나의 성곽 안이 여러 개의 행정 구역으로 나뉘어져 있을 경우 행정 구역마다 성황묘(城隍廟)를 두었기 때문에 더 정확하게는 행정 단위의 수호신이라 할 수 있다. 행정 구역의 수호신으로서 성황신은 소관(所管) 지역의 순조로운 기후를 담당하며, 질병과 외적으로부터 지역을 보호한다. 또 지역민의 사후 세계 심판자이기도 하다. 관할 구역이 행정 단위와 대응한다는 점에서 성황신은 현실 세계의 지방관과 대비되며, 그래서 성황신과 지방관은 해당 지역의 유명(幽明)의 세계를 나누어 맡는 것으로 여겨지기도 한다. 이로 말미암아 중국의 관리가 상하 조직 체계의 일원이듯, 성황신도 위로는 태산(泰山)의 신인 동악대제(東嶽大帝)를 모시고 아래로는 토지신을 거느린다. 그러나 성황신은 행정 구역마다 모시는 신이 달랐다. 윤리·도덕적으로 추앙할 만하면서 그 지역에 공이 있는 사람이 성황신으로 모셔졌다. 그러므로 누구를 성황신으로 모시는지는 지역마다 다르지만, 성격과 역할이 같기 때문에 성황신으로 총칭(總稱)되는 것이다.

중국에서 성황신앙은 6세기 남북조시대 강남 지역에서 등장하였고, 당송(唐宋) 시기를 거치면서 전국으로 확산되었으며, 국가 제사의 대상으로 숭배되어 사전(祀典)에 등재되고 국가에서는 작위를 수여하기도 하였다. 여기에는 성황신으로 모셔진 인물이 대개 충신·의사(義士)·효자이기 때문에 성황신앙이 국가 통치나 사회 교화에도 긍정적 역할을 할 수 있다는 판단이 개재했을 것으로 짐작된다. 명대에는 성황신앙이 더욱 성행하며, 명 태조 홍무제에 의해 제도적으로 정비되었다. 즉 성황신의 작위를 폐지하고 ‘모주(某州, 郡·縣) 성황신’으로만 칭하게 했으며, 성황신 신상을 만들어 모시는 것을 금지하고 위패로 대신하게 했다. 청대에는 현 아래의 진(鎭)에 이르기까지 성황묘가 설립되며, 이러한 과정에서 성황묘는 지방 행정 단위의 필수 시설로까지 여겨지게 된다.

변천

성황신앙이 한국에 전래된 시기는 알 수 없으나, 신라말 고려초의 사회 혼란기에 지역 수호의 필요성으로 말미암아 수용되기 시작했을 것으로 짐작된다. 성황신앙은 수용 초기에는 일부 지역에 국한되었지만, 점차 전국으로 확산되어 개경의 송악산을 비롯한 많은 지역에 성황당이 분포하였다. 고려의 경우에도 성황당은 지방 행정구역 단위로 설치되었는데, 이 중에는 국가에 의한 것도 있지만, 대다수는 지방민들이 자발적으로 건립한 것으로 추측된다. 그것은 성황신이 해당 지역의 기후를 조절하고 외적이나 질병을 막아주는 등 일차적으로 지역의 수호신이기 때문이다. 또 성황신은 총칭신(總稱神, generic god)으로 지역마다 달랐으며 신의 유형도 다양했지만, 많은 곳에서 그 지역 유력 가문의 조상을 성황신으로 모셨다. 또 제사도 지역 향리에 의해 주도되었으며 지역민들의 참여로 거행되었다. 따라서 고려시대 성황신앙은 지방 세력의 권위 유지 및 지역민을 결속하는 기능을 가졌다. 그렇지만 국가에서도 성황신앙을 지역 공동체 차원의 신앙으로 방치하지 않고, 성황신을 국가 제사에 포함시켜 관리들로 하여금 제사에 참여하게 했다. 뿐만 아니라 수시로 성황신에게 봉작을 수여하여 예우를 표했다. 성황신이 어떤 봉작을 받는가는 지역의 자존심 문제가 되었고, 지역민들은 자기 고을 성황신의 봉작을 높이기 위해 노력했다. 따라서 국가가 성황신을 사전에 포함시키고 봉작을 수여한 것은 이를 매개로 지역사회를 통합하고 통제하는 하나의 수단으로 활용하였기 때문이었다.

조선시대에도 성황신앙에 대한 국가 차원의 배려는 계속되었다. 그러나 조선 왕조에서는 명나라 초기 홍무 연간의 예제를 규정한 『홍무예제(洪武禮制)』에 입각하여 성황신앙의 제도화를 추진하였던 까닭에 고려시대와는 상당한 차이가 있었다. 그 중 중요한 것은 성황신을 모시는 방법이 중앙과 지방에서 달랐다는 것이다.

서울에서 성황신을 모시는 곳으로는 여단(厲壇)·백악성황당·목멱성황당·사신성황당이 있었지만 대표적인 것이 남단(南壇)이다. 남단은 국도의 남쪽에 있는 제단이란 의미로, 1411년(태종 11)부터 성황신뿐만 아니라 풍운뇌우신(風雲雷雨神)·산천신의 위패를 함께 모신 곳이다. 이것은 『홍무예제』에 따른 것으로, 성황신을 신상이 아니라 위패로 모신 점, 건물이 아니라 제단에서 모신 점, 단독이 아니라 풍운뇌우신·산천신과 함께 모셨다는 점 등에서 특이하다. 이 과정에서 『홍무예제』는 중국 지방 주현의 제도를 규정한 것이므로 국가의 제도로는 부적합하다는 점, 풍운뇌우신과 같은 하늘의 천신과 산천·성황과 같은 땅의 지신을 함께 모시는 것은 불합리하다는 점 등이 지적되었지만 그대로 유지되었다. 남단에서의 성황신 제사는 중춘인 2월과 중추인 8월에 풍운뇌우신·산천신과 합사(合祀)되었으며, 여단에서 여제(厲祭)를 거행하기 3일 전에 지내는 성황발고제(城隍發告祭)는 성황신만을 대상으로 한 것이었다. 성황발고제는 성황신이 여귀(厲鬼)들을 통솔하기 때문에 여제 전에 먼저 성황신에게 고한다는 것으로, 성황신이 사후 세계를 주관한다는 관념에 기초한 것이다.

한편 조선 왕조에서는 명나라 예제에 따라 군현의 성황신앙을 규격화하였다. 첫째, 군현의 읍치마다 사직단·문묘·여단과 함께 성황사를 두었다. 고려시대에도 많은 주현에 성황당이 있었지만 모든 고을에 있었던 것은 아니었다. 따라서 조선 왕조에서 성황당은 읍치의 필수 시설로서 전국의 모든 군현으로 확산되었다고 하겠다. 둘째, 성황신의 작위를 폐지하고 신상을 철거했으며, 성황신의 처첩과 가족을 인정하지 않았다. 대신 어느 고을의 성황신이라고 쓴 위패를 모시고 제사하도록 했다.

이러한 조치에는 지방 제사의 체계화를 통해 중앙 집권 체제를 강화하려는 의도가 잠재되어 있다고 생각된다. 그런데 조선시대 읍치 성황당의 상당수는 고려시대의 것을 계승한 것이거나 기존의 민속종교의 신당을 재활용한 것이었다. 또 성황제는 여전히 지방 세력인 향리들에 의해 주도되었다. 따라서 성황신앙은 국가의 의도대로 개혁되지 않았을 뿐만 아니라 비유교적 요소가 많아, 지방 읍치의 성황당은 점차 국가나 지방관의 관심에서 멀어져가고 대신 민속종교의 신당으로 변질되어 갔다. 이와 함께 읍치 이외 지역의 민속종교 신당들도 성황당이나 성황사라는 이름을 사용한다든지 돌무더기 서낭당까지 성황당이라 하면서 성황신앙의 민속종교화 현상은 더욱 가속화된다.

형태

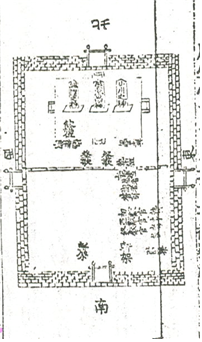

서울에서 풍운뇌우신·산천신과 함께 성황신을 모신 남단의 형태에 대해서는 『국조오례의』 등에 언급이 있다. 이에 의하면, 남단의 제단은 한 변이 2장 3척이고 높이는 2척 7촌이다. 제단으로 통하는 계단은 4방에 모두 있으며, 제단 위에는 풍운뇌우신의 위패를 가운데 두고 오른쪽에 산천신의 위패, 왼쪽에 성황신의 위패를 나란히 모셨으며, 위패는 모두 남쪽을 향하게 했다고 한다.

위치와 특징

고려시대 개경의 성황당은 송악산에 있었고, 조선시대 각 고을의 읍치 성황당 역시 읍치 주변의 고지대나 산에 위치하는 경우가 많다. 그러나 풍운뇌우신·산천신과 함께 성황신을 모신 서울의 남단은 도성의 남쪽 교외에 있었다.

한국의 성황신앙은 중국에서 수용된 것이지만, 중국의 그것과 차이점도 적지 않다.

첫째, 산신과 결합된 점이다. 성황신은 성의 수호신인데, 한국의 성은 산성의 형태인 경우가 많다. 때문에 한국의 성황당은 산이나 높은 곳에 위치하는 경우가 대부분이다. 그런데 한국에는 성황신앙이 수용되기 이전부터 산의 지배자이며 지역의 수호신으로 산신신앙이 있었다. 산신의 이러한 성격은 성황신과 통하는 점이 많아, 한국에서는 일찍부터 산신과 성황신이 결합되고 양자 간의 구분이 모호하게 되었다. 이 점은 평지성이 많고 평지성 내에 성황묘가 있는 중국에서는 생각하기 어려운 사실이다.

둘째, 위계질서가 분명치 않다는 점이다. 중국의 성황신은 신계(神界)의 행정 조직의 일원으로, 다른 신들과 상하 관계에 있다. 그러나 한국의 성황신은 관료적 성격이 약하며, 다른 신들과 통속 관계에 있지 않다.

셋째, 사후 세계의 심판자라는 관념이 약하다는 점이다. 중국에서 성황신은 명계(冥界)에 깊이 관계하며, 이러한 관념은 성황신앙이 민간으로 확산되는 데 중요한 작용을 했다. 여제에 앞서 성황신에게 발고제를 지내는 것도 이러한 관념에서 비롯된 것이다. 그러나 조선 왕조에서는 성황발고제를 지낸 것 이외에는 성황신과 사후 세계의 관련성을 찾기는 어렵다.

현황

고지도에 의하면 중앙의 남단은 현재의 서울특별시 용산구 청파1동에 있었으나 흔적조차 남아 있지 않아 정확한 위치에 대해서는 논란이 있다. 읍치 성황사 역시 현존하는 예가 거의 없으나, 그 장소는 아직도 마을 신앙의 성지로 명맥을 유지하는 경우가 상당수 있는 것 같다.

참고문헌

- 『고려사(高麗史)』

- 『국조오례의(國朝五禮儀)』

- 김철웅, 『한국 중세의 길례와 잡사(雜祀)』, 경인문화사, 2007.

- 한국종교사연구회 편, 『성황당과 성황제』, 민속원, 1998.

- 최종석, 「조선전기 음사적(淫祀的) 성황제의 양상과 그 성격」,『역사학보』204, 역사학회, 2009.

- 濱島敦俊, 『總管信仰』, 硏文出版, 2001.

관계망