"세종실록오례 부"의 두 판 사이의 차이

(→Contextual Relations) |

|||

| 43번째 줄: | 43번째 줄: | ||

| [[세종실록오례]] || [[세종실록오례_부]] || [[hasPart]] || || | | [[세종실록오례]] || [[세종실록오례_부]] || [[hasPart]] || || | ||

|- | |- | ||

| − | | [[세종실록오례_부]] || [[부]] || [[type]] || <세종실록오례 권128, 길례서례(吉禮序例), 제기도설(祭器圖說)> [[사림광기|『사림광기(事林廣記)』]]에 이르기를, “발[足]이 없는 가마솥을 부(釜)라 하고, 발이 있는 가마솥을 기(錡)라 한다. 빈조(蘋藻)를 삶아서 제사를 지내는 데에 쓰인다.”고 하였다. 事林廣記云無足曰釜有足曰錡可用煮蘋藻以供祭 <ref>『세종실록』 128권, 오례 길례 서례 제기도설, [http://sillok.history.go.kr/id/kda_20002008_029 오례 / 길례 서례 / 제기도설 / 부], <html><online style="color:purple">『조선왕조실록』<sup>online</sup></online></html>, 국사편찬위원회.<br/>『세종실록』 128권, 오례 길례 서례 제기도설, [https://www.koreantk.com/ktkp2014/craft/craft-view.view?craftCd=ktc000707 부]", <html><online style="color:purple">『한국전통지식포탈』<sup>online</sup></online></html>, 특허청.</ref> | + | | [[세종실록오례_부]] || [[부-釜]] || [[type]] || <세종실록오례 권128, 길례서례(吉禮序例), 제기도설(祭器圖說)> [[사림광기|『사림광기(事林廣記)』]]에 이르기를, “발[足]이 없는 가마솥을 부(釜)라 하고, 발이 있는 가마솥을 기(錡)라 한다. 빈조(蘋藻)를 삶아서 제사를 지내는 데에 쓰인다.”고 하였다. 事林廣記云無足曰釜有足曰錡可用煮蘋藻以供祭 <ref>『세종실록』 128권, 오례 길례 서례 제기도설, [http://sillok.history.go.kr/id/kda_20002008_029 오례 / 길례 서례 / 제기도설 / 부], <html><online style="color:purple">『조선왕조실록』<sup>online</sup></online></html>, 국사편찬위원회.<br/>『세종실록』 128권, 오례 길례 서례 제기도설, [https://www.koreantk.com/ktkp2014/craft/craft-view.view?craftCd=ktc000707 부]", <html><online style="color:purple">『한국전통지식포탈』<sup>online</sup></online></html>, 특허청.</ref> |

|| <html><img width="120" src="http://sillok.history.go.kr/images/slkimg/ida_040009b01.jpg"/></html><br/>국사편찬위원회[http://sillok.history.go.kr/] | || <html><img width="120" src="http://sillok.history.go.kr/images/slkimg/ida_040009b01.jpg"/></html><br/>국사편찬위원회[http://sillok.history.go.kr/] | ||

|- | |- | ||

| 108번째 줄: | 108번째 줄: | ||

| [[세종실록오례_부]] || [[사림광기]] || [[references]] || || | | [[세종실록오례_부]] || [[사림광기]] || [[references]] || || | ||

|- | |- | ||

| − | | [[세종실록오례_부]] || [[빈조 | + | | [[세종실록오례_부]] || [[빈조]] || [[goesWith]] || || 빈조(蘋藻) |

|- | |- | ||

|} | |} | ||

2020년 11월 28일 (토) 14:00 판

Definition

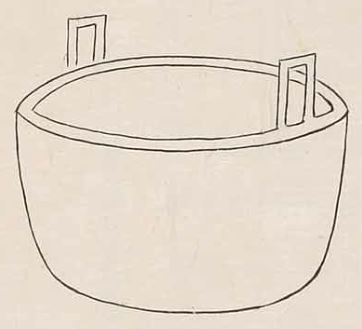

조선시대 의례에서 해조류를 삶는 데 사용하는 가마솥이다. [1]

『세종실록오례』 ◎ 부(釜) : 《사림광기(事林廣記)》에 이르기를, "발[足]이 없는 가마솥을 부(釜)라 하고, 발이 있는 가마솥을 기(錡)라 한다. 빈조(蘋藻:마름) 등의 수초(水草)를 삶아서 제사를 지내는 데에 쓰인다."고 하였다. ◎ 釜 : 《事林廣記》云: "無足曰釜, 有足曰錡, 可用煮蘋藻以供祭。"[2]

Semantic Data

Node Description

| id | class | groupName | partName | label | hangeul | hanja | english | infoUrl | iconUrl |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 세종실록오례_부 | Object | 물품 | 제기 | 세종실록오례(世宗實錄五禮)_부(釜) | 세종실록오례_부 | 世宗實錄五禮_釜 | ritual vessel | http://dh.aks.ac.kr/hanyang/wiki/index.php/세종실록오례_부 |

|

Additional Attributes

| propertyName | value |

|---|---|

| id | 세종실록오례_부 |

| 이칭/별칭 | 기(錡) |

| 재질 | |

| 색상 | |

| 사용처 | 국가제사, 왕실제사, 사직제, 길례, 흉례 |

Contextual Relations

| source | target | relation | attribute | image |

|---|---|---|---|---|

| 세종실록오례 | 세종실록오례_부 | hasPart | ||

| 세종실록오례_부 | 부-釜 | type | <세종실록오례 권128, 길례서례(吉禮序例), 제기도설(祭器圖說)> 『사림광기(事林廣記)』에 이르기를, “발[足]이 없는 가마솥을 부(釜)라 하고, 발이 있는 가마솥을 기(錡)라 한다. 빈조(蘋藻)를 삶아서 제사를 지내는 데에 쓰인다.”고 하였다. 事林廣記云無足曰釜有足曰錡可用煮蘋藻以供祭 [3] |  국사편찬위원회[2] |

| 세종실록오례_확 | 세종실록오례_부 | isRelatedTo | <세종실록오례 권128, 길례서례(吉禮序例), 제기도설(祭器圖說)> 『사림광기(事林廣記)』에 이르기를, “확(鑊)은 『주례(周禮)』에 형인(亨人)이 정(鼎)으로써 수화(水火)를 고르게 공급함을 맡았으니, 제사에 대갱(大羹)과 형갱(鉶羹)을 함께 삶는다.”고 하였는데, 주(注)에 이르기를, “확(鑊)은 육(肉)과 어포(魚脯)를 삶는 기구(器具)이다.”고 하였다. 事林廣記云鑊周禮亨人掌共鼎以給水火之齊祭祀共大羹鉶羹注云鑊煮肉及魚腊之器 [4] |  국사편찬위원회[3] |

| 국조오례의_부 | 세종실록오례_부 | isRelatedTo | <국조오례의서례 권1, 길례(吉禮), 제기도설(祭器圖說)> 『사림광기(事林廣記)』에 말하기를, “발이 없는 솥을 부(釜)라 하고, 발이 있는 것을 기(錡)라고 한다. 빈조(蘋藻)를 익혀 제사에 바치는데 쓴다.” 했다. 事林廣記云無足曰釜有足曰錡可用者人蘋藻以供祭 [5] |  한국전통지식포탈[4] |

| 국조상례보편_부 | 세종실록오례_부 | isRelatedTo | <국조상례보편 도설(圖說), 반우(返虞)> 항목 없음. [6] | 조선후기 1758년(영조 34)에 영조(英祖)는 『국조속오례의(國朝續五禮儀)』를 편찬하고 그중 흉례(凶禮)의 내용을 수정 보완하여 『국조상례보편(國朝喪禮補編)』을 편찬하였다. |

| 춘관통고_부 | 세종실록오례_부 | isRelatedTo | <춘관통고 권86, 흉례(凶禮)> 부(釜)는 와토(瓦土)를 구워서 만든다. 입지름은 3寸이고 깊이는 2寸이다. 釜用瓦土燔造口圓徑三寸深二寸 [7] |  한국전통지식포탈[5] |

| 대한예전_부 | 세종실록오례_부 | isRelatedTo | <대한예전 권3, 길례(吉禮), 제기도설(祭器圖說)> 『사림광기(事林廣記)』에 말하기를, “발이 없는 솥을 부(釜)라 하고, 발이 있는 것을 기(錡)라고 한다. 빈조(蘋藻)를 익혀 제사에 바치는데 쓴다.”라고 했다. 事林廣記云無足曰釜有足曰錡可用煮蘋藻以供祭 [8] |  한국전통지식포탈[6] |

| 종묘의궤_부 | 세종실록오례_부 | isRelatedTo | <종묘의궤 권1, 종묘제기도설(宗廟祭器圖說)> 『사림광기(事林廣記)』에 의하면,“발이 없는 솥을 부(釜)라 하고, 발이 있는 솥을 기(錡)라 한다. 빈(蘋)과 조(藻)를 끓여 제사에 음식을 올리는 데에 사용할 수 있다.” 라고 하였다. 事林廣記云無足曰釜有足曰錡可用煮蘋藻以供祭 [9] |  한국전통지식포탈[7]  규장각한국학연구원[8] |

| 사직서의궤_부[10] | 세종실록오례_부 | isRelatedTo | <사직서의궤 권1, 제기도설(祭器圖說)> 『사림광기(事林廣記)』에 말하기를, “발이 없는 솥을 부(釜)라 하고, 발이 있는 것을 기(錡)라고 한다. 빈조(蘋藻)를 익혀 제사에 바치는데 쓴다.”라고 하였다. 事林廣記云無足曰釜有足曰錡可用煮蘋藻以供祭 [11] |  한국전통지식포탈[9] 1783년(정조 7) 1월 8일에 사직서(社稷署)의 제례의식[祭儀]제식(祭式)·단(壇)·유(壝)·관사(館舍) 등을 참고하고자 작성된 5권 3책의 의궤가 편찬되어, 1804년(순조 4) 1차 증보되고, 1842년(현종 8) 2차 증보됨./ 조선후기 정조나 순조 때 사직에서 왕실의 제사에 나물을 삶는 용도로 사용한다. |

| 사직서의궤_기[12] | 세종실록오례_부 | isRelatedTo | <사직서의궤 권1, 제기도설(祭器圖說)> 설명은 위와 같다.<『사림광기(事林廣記)』에 말하기를, “발이 없는 솥을 부(釜)라 하고, 발이 있는 것을 기(錡)라고 한다. 빈조(蘋藻)를 익혀 제사에 바치는데 쓴다.”라고 하였다.>**『사직서의궤』권1, 제기도설 중 부(釜) 참조. 說見上<事林廣記云無足曰釜有足曰錡可用煮蘋藻以供祭>**『사직서의궤』권1, 제기도설 중 부(釜) 참조 [13] |  한국전통지식포탈[10] 1783년(정조 7) 1월 8일에 사직서(社稷署)의 제례의식[祭儀]제식(祭式)·단(壇)·유(壝)·관사(館舍) 등을 참고하고자 작성된 5권 3책의 의궤가 편찬되어, 1804년(순조 4) 1차 증보되고, 1842년(현종 8) 2차 증보됨./ 조선후기 정조나 순조 때 사직에서 왕실의 제사에 나물을 삶는 용도로 사용한다. |

| 제기도감의궤_부[14] | 세종실록오례_부 | isRelatedTo | <제기도감의궤 권1, 도감(都監)> 항목 없음. [15] | 『제기도감의궤』는 1611년(광해군 3) 8월 24일 건원릉(健元陵)과 현릉(顯陵)에 친제(親祭)를 거행하기 위해 제기가 부족하자, 그해 9월 9일부터 이듬해 11월까지 이듬해까지 제기도감을 설치하여 각종 제기를 만든 전말을 기록하고 있음. |

| 경모궁의궤_부 | 세종실록오례_부 | isRelatedTo | <경모궁의궤 권1, 제기도설(祭器圖說)> 『사림광기(事林廣記)』에 이르기를, “발[足]이 없는 가마솥을 부(釜)라 하고, 발이 있는 가마솥을 기(錡)라 한다. 빈조(蘋藻) 등의 수초(水草)를 삶아서 제사를 지내는 데에 쓰인다.”라고 하였다. 事林廣記云無足曰釜有足曰錡可用煮蘋藻 [16] |  한국전통지식포탈[11] |

| 영조국장도감의궤_부[17] | 세종실록오례_부 | isRelatedTo | <영조국장도감의궤 국장도감도청의궤 권상, 이방 명기질> 솥[釜]은 1이다. 와기(瓦器)를 쓴다. 입구의 지름은 3寸, 깊이는 2寸이다. 주준(酒樽)은 4이다. 자기(磁)를 쓴다. 청주(淸酒)를 들만큼 담는다. 주병(酒甁)은 1이다. 자기[磁]를 쓴다. 잔(盞)은 3이다. 대(臺)를 갖추고, 자기를 쓴다. 향로(香爐)는 1이다. 자기를 쓴다. 입구의 원지름은 1寸 5分, 복부의 지름은 2寸이다. 두 귀[耳]와 세 다리[足]가 있다. 덮개[蓋]까지 합친 높이는 2寸 5分이다. 밥주발[飯鉢]은 1이다. 자기를 쓴다. 입구의 지름은 1寸 5分, 복부의 지름은 2寸이며, 덮개까지 합친 높이는 2寸 5分이다. 시접(匙楪)은 1이다. 자기를 쓴다. 입구의 원지름은 1寸 9分, 깊이는 1寸이다. 찬접(饌楪)은 3이다. 자기를 쓴다. 소채포해접(蔬菜脯醢楪)은 3이다. 자기를 쓴다. 釜一用瓦口圓經三寸深二寸酒樽四用磁盛淸酒量入酒甁一用磁盞三臺具用磁香爐一用磁口圓經寸五分腹圓經二寸兩耳三足通蓋高二寸五分飯鉢一用磁口圓經寸五分腹圓經二寸通蓋高二寸五分匙楪一用磁口圓經寸九分深一寸饌楪三用磁蔬菜脯醢楪三用磁 [18] |  한국전통지식포탈[12] 조선후기 1776년(정조 즉위년) 영조(英祖)의 국장(國葬) 때, 솥(釜), 주준(酒樽), 주병(酒甁), 잔(盞), 향로(香爐), 밥주발[飯鉢], 시접(匙楪)은 왕릉에 부장하던 명기(明器)로 사용하였다.</html> |

| 정조국장도감의궤_부[19] | 세종실록오례_부 | isRelatedTo | <정조국장도감의궤 국장도감의궤 권2, 이방 명기질> 부(釜) 1는 와토(瓦土)로 구워 만든다. 주둥이 원지름 3寸, 깊이 2寸으로, 공조(工曹)에서 마련한다. ○ 주척(周尺)을 사용한다. 釜一用瓦土燔造口圓徑三寸深二寸工曹○用周尺 [20] |  한국전통지식포탈[13] 조선후기 1800년(순조 즉위년) 정조(正祖)의 국장(國葬) 때, 부(釜)는 제사(祭祀) 때 나물을 삶는 용도로 사용하였다.  AKS Encyves[14] |

| 순조국장도감의궤_부[21] | 세종실록오례_부 | isRelatedTo | <순조국장도감의궤 제2책, 이방의궤> |  규장각한국학연구원[15] |

| 효의왕후국장도감의궤_부 | 세종실록오례_부 | isRelatedTo |  AKS Encyves[16] | |

| 종묘친제규제도설병풍_부[22] | 세종실록오례_부 | documents |  AKS Encyves[17] | |

| 종묘친제규제도설병풍_확[23] | 종묘친제규제도설병풍_부 | isRelatedTo |  AKS Encyves[18] | |

| 부 | 확 | isRelatedTo | ||

| 부 | 기 | isRelatedTo | ||

| 세종실록오례_부 | 사직제 | isUsedIn | ||

| 세종실록오례_부 | 종묘제 | isUsedIn | ||

| 세종실록오례_부 | 길례 | isUsedIn | ||

| 세종실록오례_부 | 흉례 | isUsedIn | ||

| 제기 | 세종실록오례_부 | hasPart | ||

| 세종실록오례_부 | 사림광기 | references | ||

| 세종실록오례_부 | 빈조 | goesWith | 빈조(蘋藻) |

Spatial Data

Spatial Information Nodes

| gid | region | label | hanja | latitude | longitude | altitue | description |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

Spatial Relations

| source | target | relation | attribute |

|---|---|---|---|

Temporal Data

Temporal Information Nodes

| tid | timeSpan | label | hanja | lunarDate | solarDate | indexDate | description |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

Temporal Relations

| source | target | relation | attribute |

|---|---|---|---|

Online Reference

| type | resource | title | description/caption | URL |

|---|---|---|---|---|

| 도설 | 세종실록오례 | 길례 서례 / 제기도설 / 부 | http://sillok.history.go.kr/id/kda_20002008_029 | |

| 도설 | 국조오례의 | 釜 | http://kyudb.snu.ac.kr/book/text.do?book_cd=GK00185_00&vol_no=0001 | |

| 참고 | 조선시대 왕실문화 도해사전 | 부釜 | http://kyujanggak.snu.ac.kr/dohae/sub/schDetail.jsp?no=D0528&category=A&sWord=부 | |

| 참고 | 한국전통지식포탈 | 부 | http://www.cbd-chm.go.kr/home/rsc/rsc01003p_6.do?dt_gbn=TC&data_gbn_cd=BIO&cls_no=120000023992&cls_id=13392&pageIndex=32 https://www.koreantk.com/ktkp2014/search-all/search-by-keyword.page?sl=&&keyword=%EB%B6%80&setId=10040&pageNo=1&target=CRA | |

| 참고 | 조선왕조실록사전 | 제기 | 부 항목없음. | http://encysillok.aks.ac.kr/Contents/index?Contents_id=00013384 |

| 참고 | 한국민족문화대백과사전 | 제기 | 부 항목없음. | http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/SearchNavi?keyword=제기&ridx=0&tot=296 |

| 참고 | 위키 실록사전 | 제기(祭器) | 부 항목없음. | http://dh.aks.ac.kr/sillokwiki/index.php/제기(祭器) |

| 참고 | AKS Encyves | 부 | http://dh.aks.ac.kr/Encyves/wiki/index.php/부 | |

| 도해 | 세종실록오례 | 부 | http://sillok.history.go.kr/images/slkimg/ida_040009b01.jpg |

- type: 해설, 참고, 3D_모델, VR_영상, 도해, 사진, 동영상, 소리, 텍스트

Bibliography

| author | title | publication | edition | URL |

|---|---|---|---|---|

| 박봉주, | 「조선시대 국가 제례(祭禮)와 변두(豆)의 사용」, 『동방학지』159, | 연세대학교 국학연구원, 2012. | ||

| 박봉주, | 「조선시대 국가 祭禮와 준․뢰의 사용」, 『조선시대사학보』58, | 조선시대사학회, 2011. | ||

| 박수정, | 「조선초기 의례(儀禮)제정과 희준(犧尊)·상준(象尊)의 역사적 의미」, 『조선시대사학보』60, | 조선시대사학회, 2012. | ||

| 최순권, | 「종묘제기고(宗廟祭器考)」, 『종묘대제문물』60, | 궁중유물전시관, 2004. | ||

| 최순권, | 「조선시대 이준(彛尊)에 대한 고찰」, 『생활문물연구』14, | 국립민속박물관, 2004. | ||

| 정소라, | 「조선전기 길례용 분청사기 연구 -충효동요지 출토유물을 중심으로-」, 『미술사학연구』223, | 조선시대사학회, 1999. | ||

| 하은미, | 「종묘제기와 조선시대 제기도설 연구」, | 고려대학교 석사학위논문, 2010. | ||

| 김종일, | 「조선후기 종묘제기와 유기장의 제작기술 연구」, | 한서대학교 석사학위논문, 2015. | ||

| 김종임, | 「조선왕실 금속제기 연구 : 종묘제기를 중심으로」, 『미술사학연구』제277호, | 한국미술사학회, 2013. | ||

| 손명희, | 「조선의 국가 제사를 위한 그릇과 도구」, 『조선의 국가의례, 오례』, | 국립고궁박물관, 2015, 85~136쪽. | ||

| 이귀영, | 「종묘제례의 제기와 제수의 진설 원리」, 『한국미술사교육학회지』제27호, | 한국미술사교육학회, 2013. | ||

| 윤방언, | 『조선왕조 종묘와 제례』, | 문화재청, 2002. | ||

| 국립고궁박물관, | 『종묘, 조선의 정신을 담다』, | 국립고궁박물관, 2014. | ||

| 궁중유물전시관, | 『종묘대제문물』, | 궁중유물전시관, 2004. |

Notes

- ↑ "부",

『한국 기록유산 Encyves』online , 한국학중앙연구원. - ↑ 『세종실록』 128권, 오례 길례 서례 제기도설, 오례 / 길례 서례 / 제기도설 / 부,

『조선왕조실록』online , 국사편찬위원회. - ↑ 『세종실록』 128권, 오례 길례 서례 제기도설, 오례 / 길례 서례 / 제기도설 / 부,

『조선왕조실록』online , 국사편찬위원회.

『세종실록』 128권, 오례 길례 서례 제기도설, 부",『한국전통지식포탈』online , 특허청. - ↑ 『세종실록』 128권, 오례 길례 서례 제기도설, 오례 / 길례 서례 / 제기도설 / 확,

『조선왕조실록』online , 국사편찬위원회.

『세종실록』 128권, 오례 길례 서례 제기도설, 확",『한국전통지식포탈』online , 특허청. - ↑ 『國朝五禮序例』 1권, 길례 제기도설, 釜,

『규장각원문검색서비스』online , 서울대학교 규장각한국학연구원.

『국조오례의서례』 1권, 길례 제기도설, 부,『한국전통지식포탈』online , 특허청. - ↑ 『국조상례보편』, 도설(圖說), 반우(返虞), 부,

『한국전통지식포탈』online , 특허청. - ↑ 『춘관통고』 86권, 흉례(凶禮), 부,

『한국전통지식포탈』online , 특허청. - ↑ 『대한예전』 3권, 길례 제기도설, 부,

『한국전통지식포탈』online , 특허청. - ↑ 『종묘의궤』 1권, 종묘제기도설, 부,

『한국전통지식포탈』online , 특허청. - ↑ "사직서의궤",

『한국전통지식포탈』online , 특허청. - ↑ 『제기도감의궤』 1권, 도감(都監), 부,

『한국전통지식포탈』online , 특허청. - ↑ "사직서의궤",

『한국전통지식포탈』online , 특허청. - ↑ 『제기도감의궤』 1권, 도감(都監), 기(錡),

『한국전통지식포탈』online , 특허청. - ↑ "제기도감의궤",

『한국전통지식포탈』online , 특허청. - ↑ 『제기도감의궤』 1권, 도감(都監), 부,

『한국전통지식포탈』online , 특허청. - ↑ 『경모궁의궤』 1권, 제기도설, 부,

『한국전통지식포탈』online , 특허청. - ↑ "영조국장도감의궤",

『한국전통지식포탈』online , 특허청. - ↑ 『영조국장도감의궤』 상권, 이방 명기질, 부,

『한국전통지식포탈』online , 특허청. - ↑ "정조국장도감의궤",

『한국전통지식포탈』online , 특허청. - ↑ 『정조국장도감의궤』 국장도감의궤 2권, 이방 명기질, 부,

『한국전통지식포탈』online , 특허청. - ↑ 규장각 조선시대 왕실문화 도해사전.

- ↑ "종묘친제규제도설병풍",

『한국 기록유산 Encyves』online , 한국학중앙연구원. - ↑ "종묘친제규제도설병풍",

『한국 기록유산 Encyves』online , 한국학중앙연구원.

Semantic Network Graph