"고산구곡가"의 두 판 사이의 차이

Encyves Wiki

| 48번째 줄: | 48번째 줄: | ||

! 항목A !! 항목B !! 관계 !! 비고 | ! 항목A !! 항목B !! 관계 !! 비고 | ||

|- | |- | ||

| − | | [[무이구곡도가]] || [[고산구곡가]] || A는 B의 | + | | [[무이구곡도가]] || [[고산구곡가]] || A는 B의 본보기이다 || A dcterms:isReferencedBy B |

|- | |- | ||

| − | | [[고산구곡]] || [[고산구곡가]] || A는 B의 | + | | [[고산구곡]] || [[고산구곡가]] || A는 B의 본보기이다 || A dcterms:isReferencedBy B |

|- | |- | ||

| − | | [[고산구곡가]] || [[고산구곡도]] || A는 B의 | + | | [[고산구곡가]] || [[고산구곡도]] || A는 B의 본보기이다 || A dcterms:isReferencedBy B |

|- | |- | ||

| − | | [[고산구곡가]] || [[고산구곡도]] || A는 B에 포함된다 || | + | | [[고산구곡가]] || [[고산구곡도]] || A는 B에 포함된다 || A dcterms:isPartOf B |

|- | |- | ||

| − | | [[ | + | | [[고산구곡가]] || [[이이]] || A는 B에 의해 저술되었다 || A dcterms:creator B |

|- | |- | ||

|} | |} | ||

2017년 10월 29일 (일) 02:09 판

| 고산구곡가(高山九曲歌) | |

| 대표명칭 | 고산구곡가 |

|---|---|

| 한자표기 | 高山九曲歌 |

| 영문명칭 | Nine poems of Gosan composed by Yi Yi |

| 저자 | 이이 |

| 역자 | 송시열 |

| 저술시기 | 1578년 |

| 시대 | 조선 |

| 표기문자 | 한글, 한자 |

정의

율곡 이이가 43세 때 황해도 해주 석담(石潭)에 은거할 때 지은 10수의 연시조(聯時調)로서 〈석담구곡가(石潭九曲歌)〉라고도 한다.[1]

내용

율곡 이이가 43세 때 황해도 해주 석담(石潭)에 은거할 때 지은 10수의 연시조(聯時調)로서 〈석담구곡가(石潭九曲歌)〉라고도 한다. 주자(朱子)의 〈무이구곡가(武夷九曲歌)〉를 본떠서 지었다고 한다.(栗谷先生年譜) 그 첫수는 서곡(序曲)이고, 둘째 수부터 제1곡으로 시작하여 제9곡까지 읊었다. 즉 제1곡은 관암(冠岩), 2곡은 화암(花岩), 3곡은 취병(翠屛), 4곡은 송애(松崖), 5곡은 은병(隱屛), 6곡은 조협(釣峽), 7곡은 풍암(楓岩), 8곡은 금탄(琴灘), 9곡은 문산(文山) 등으로 나누어 각각 그곳의 경치를 한 수의 시조로 읊어 놓았다. 이황의 〈도산십이곡(陶山十二曲)〉과 좋은 대조작이다.[2]

이이가 애초 한글[諺文]로 작성하였고, 이후 송시열(宋時烈)이 오언의 한역시로 번역하기도 했다.

| 연계 자원 보러 가기 |

| • 고산구곡가 (해독) |

| • 고산구곡도 |

지식 관계망

관계정보

| 항목A | 항목B | 관계 | 비고 |

|---|---|---|---|

| 무이구곡도가 | 고산구곡가 | A는 B의 본보기이다 | A dcterms:isReferencedBy B |

| 고산구곡 | 고산구곡가 | A는 B의 본보기이다 | A dcterms:isReferencedBy B |

| 고산구곡가 | 고산구곡도 | A는 B의 본보기이다 | A dcterms:isReferencedBy B |

| 고산구곡가 | 고산구곡도 | A는 B에 포함된다 | A dcterms:isPartOf B |

| 고산구곡가 | 이이 | A는 B에 의해 저술되었다 | A dcterms:creator B |

시간정보

| 시간정보 | 내용 |

|---|---|

| 1578년 | 이이가 고산구곡가를 창작하였다. |

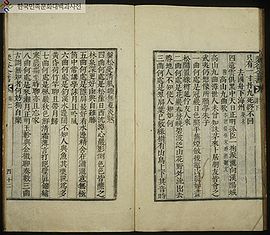

시각자료

갤러리

주석

- ↑ 이응백·김원경·김선풍, "이이", 『국어국문학자료사전』, 한국사전연구사, 1998. 온라인 참조: "고산구곡가", 이이, 국어국문학자료사전,

『네이버 지식백과』online ; "고산구곡가",『한국민족문화대백과』online , 한국학중앙연구원. - ↑ 이응백·김원경·김선풍, "이이", 『국어국문학자료사전』, 한국사전연구사, 1998. 온라인 참조: "고산구곡가", 이이, 국어국문학자료사전,

『네이버 지식백과』online ; "고산구곡가",『한국민족문화대백과』online , 한국학중앙연구원. - ↑ 한국학중앙연구원 장서각, 『한글 - 소통과 배려의 문자』, 한국학중앙연구원 출판부, 2016.06.28, 243쪽

- ↑ "고산구곡가",

『한국민족문화대백과』online , 한국학중앙연구원. 이곳에서 소개된 『율곡전서』 수록 한역본 이미지이다.

참고문헌

인용 및 참조

- 이응백·김원경·김선풍, "이이", 『국어국문학자료사전』, 한국사전연구사, 1998. 온라인 참조: "고산구곡가", 이이, 국어국문학자료사전,

『네이버 지식백과』online . - "고산구곡가",

『한국민족문화대백과』online , 한국학중앙연구원.

더 읽을 거리

- 단행본

- 이민홍, 『사림파문학의 연구』, 형설출판사, 1985.

- 최진원, 『국문학과 자연』, 성균관대학교 출판부, 1977.

- 논문

- 고정희, 「〈도산십이곡〉과 〈고산구곡가〉의 언어적 차이와 시가사적 의의」, 『국어국문학』제141호, 국어국문학회, 2005.

- 권오성, 「율곡의 고산구곡가 율자보에 대한 소고」, 『제3회 국제학술회의논문집』, 한국정신문화연구원, 1984.

- 이민홍, 「고산구곡가와 무이도가고 1·2」, 『개신어문연구』1·2, 충북대학교, 1981-1982.

- 웹자원

- 전관수, "고산구곡금탄", 『한시작가작품사전』, 국학자료원, 2007. 온라인 참조: "고산구곡금탄", 한시작가작품사전,

『네이버 지식백과』online .

- 전관수, "고산구곡금탄", 『한시작가작품사전』, 국학자료원, 2007. 온라인 참조: "고산구곡금탄", 한시작가작품사전,