"김태"의 두 판 사이의 차이

(→참고문헌) |

(→참고문헌) |

||

| 212번째 줄: | 212번째 줄: | ||

| − | 개인 웹사이트<br/> | + | '''개인 웹사이트'''<br/> |

| − | 블로그 | + | '''블로그''' |

| − | *[http://blog.naver.com/boggi04/60102178513 " | + | *[http://blog.naver.com/boggi04/60102178513 "(김복기@칼럼) 분단의 미술사, 분단의 화가", 김복기의 Art 25시, ] |

**원천자료: 잡지 - 월간 잡지 | **원천자료: 잡지 - 월간 잡지 | ||

***김복기, "북녘화가 100인, 그 잃어버린 얼굴을 찾아서", 『 Art』, 2000년, 07. | ***김복기, "북녘화가 100인, 그 잃어버린 얼굴을 찾아서", 『 Art』, 2000년, 07. | ||

2016년 12월 28일 (수) 08:51 판

목차

개요

최대섭은 1927년 전북 남원에서 출생하여 1955년 홍익대 미술대학을 졸업하고 영생고등학교 및 한양공업고등학교 교사, 군산대학교 미술과 교수를 역임하였다.

그는 1950년 한국미술가협회 회원전 참여를 시작으로 일본, 대만, 인도, 브라질 등 국제전에 참여하였으며, 1974년 한국미술협회원 전국회의장상, 75년 제7회 까뉴국제회화제 국가상을 수상하였다.

최대섭의 독자적인 화풍이 정착된 시기는 그가 붓 대신 롤러를 사용하기 시작한 1970년 중반 무렵이며, 이후 오랫동안 그의 회화양식에 영향을 미쳤다. 캔버스와 수채물감을 포기하고 먹을 통한 전통 수묵화의 기법을 사용하여 화선지나 광목 위에 롤러로 면밀하고 규칙적인 반복을 되풀이하면서 그 반복이 가져다주는 미묘한 변화를 추구하였다.

김태는 1931 함남에서 출생하여 1955년 서울대학교 미술대학 회화과와 동대학원을 졸업하였다.

3, 4, 5, 7회 국전에 입선하였고, 10여회의 개인전과 예술의 전당 개관기념전 초대출품,

한국수채화작가회전 회원출품등을 하였다.

서울대학교 서양화과 교수로 재직하였다.

몇 년만에 대학 은사(김태·전 서울대 서양화과 교수)를 만나 뵈었다. 학창시절, 아버지처럼 자상하게 제자들을 돌봐주시던 분이었다. 늘 가슴 속에 담고 있던 선생의 온화한 미소를 인사동에서 대하고는 제 실속(취재)만 차리는 만남이 배은망덕 같아 고개를 떨구고 말았다. 그러나 반갑게 맞아 주시는 선생의 ‘내리 사랑’은 변함없이 따스했다.

선생께 북한에서 입수한 평양미술대학 야유회 기념사진(본호 151쪽)을 보여드리고 증언을 들어야 했다. “1학년 2학기 때 사진이군. 내 왼쪽에 있는 친구는 장혁태. 졸업 후에 북한에서 아주 활약이 대단하더군. 여기엔 동기생들이 여럿 있는데 … . 어, 이 사람이 안재후 같아, 여기가 필주광이고. 여학생들이 많았는데 김문자가 … 여기 있네. 황용엽 김찬식도 분명히 있을 텐데, 이 사람인가? 아닌가? 낯익은 얼굴인데 이젠 나이가 들어 이름이 가물가물하네.”

사진 속의 인물 판독은 그리 간단한 일이 아니었다. 정확하게 52년 전의 모습인데다 사진은 그 세월만큼이나 빛 바래 있었기 때문이다. 선생은 애써 기억을 더듬으며 평양미술대학의 내면을 말씀해 주셨다. 그것은 새로운 미술사적 증언은 아니었지만, 선생의 강한 함경도 억양은 분명 저 기억 너머의 시간으로까지 향해 있었다. “이산가족 상봉 신청을 했는데, 1백명으로 제한한다니, 경쟁은 치열하지만 한 가닥 희망을 걸고 있지. 내가 70이니 어머니와 친척 어른들이야 다 돌아가셨을 테고, 그래도 누이동생은 살아있다는 소식을 들었으니 ….”

대학 시절, 6·25 전후 격동의 시간을 헤쳐왔던 선생의 회상을 여러 번 들은 적이 있다. 함경도 홍원군 삼호면이 고향인 그는 평양미술대학 2학년 때 6·25가 발발하자 1·4 후퇴 때 단신 월남했다. 돛단배에 몸을 싣고 풍랑을 만나 천신만고 끝에 속초에 도착, 부산과 거제도 수용소 생활을 거치고, 전쟁 중에 다시 서울미대에 입학했다. 피난생활의 호구지책으로 미군부대 옆에서 초상화를 그리기도 하고 영화 간판을 그리던 시절도 있었다. 그는 수십 년 전부터 속초에 그림 그리러 가는 일이 일상처럼 되었다. 고향과 한 발자국이라도 가까운 땅, 고향 바닷가 풍정과 너무나 닮은 해변, 죽음 같은 표류 끝에 새 삶을 찾은 희망의 터전, 그리고 고향의 그리움을 동해 바다와 공기로 실어보낼 수 있는 마음의 안식처, 바로 속초였다. 선생은 정년 퇴직 후 아예 작업실을 속초로 옮겼다. 삶과 예술의 만년을 고향 하늘로 돌리고 있는 것이다.

우리들 삶을 뿌리부터 송두리채 뒤흔든 전쟁, 그리고 분단과 이산의 아픔이 어디 김태 선생에게만 적용되는 일이겠는가. 이른바 월남화가들의 삶과 예술에는 이 분단의 상처가 선명하게 새겨져 있다. 언젠가 원로 윤중식 화백은 내게 이런 이야기를 들려준 적이 있다.

“자식이 1남2녀여서 하나는 업고 하나는 손을 잡고 남으로 내려오는데, 피난인파에 정신없이 밀려 내려오다보니 짐 실은 소달구지도 없어지고 아들 하나만 남아 있는 게 아닙니까? 평양을 떠난 후 고생고생해서 한달 만에 서울에 도착했는데 가족들을 어디서 찾아야 할지…. 6살 짜리 맏딸 혜경이 고것이 아주 예뻤는데, 발톱까지 다 빠져가며 서울의 고아원이라는 고아원은 다 뒤져봐도 찾을 수가 있어야지요. 몇십 년 동안 꿈에서 혜경이가 나타나 깜짝 놀라 깨어나고, 한없이 눈물만 흘리고 ….”

윤중식 화백은 올해 미수(米壽, 88세)를 맞아 20여 년만에 개인전(갤러리현대)을 열 계획이다. 전람회에 곁들여 전작 도록을 제작 중인데, 윤 화백은 도록의 표지 그림을 일치감치 결정해 두었다고 한다. 어린 손녀를 그린 그림이다. 난 혼자 이렇게 생각했다. 이 작품은 객관적으로 보아도 윤 화백의 대표작이 아닐 뿐더러 더구나 표지 디자인 측면에서도 적절하지 않은 작품이다. 그런데 왜일까? 그는 어린 손녀에게서 잃어버린 딸 혜경이의 모습을 찾고 있는 것은 아닐까?

월남화가들과 달리 월북화가들의 경우는 남한의 가족들이 가장의 부재, 그리고 ‘빨갱이 가족’의 또다른 아픔을 겪어야 했다. 북으로 간 화가들은 88년 정부의 ‘납·월북화가 해금조치’이전까지 작품 공개는 물론 이름 석자를 거론하는 것조차 금기시되었다. 얼마 전 6월에 월북화가 청계(靑谿) 정종여의 아들 정상진(청주대 교수) 씨에게서 전화가 왔다. 고향 거창에서 미술인들이 중심이 되어 아버지를 기리는 미술관 건립을 추진 중이라는 소식을 전해왔다. 정종여. 내가 89년 1월부터 글을 쓰기 시작한 〈해금작가 작품발굴〉 시리즈의 첫 번째 작가다. 그해 8월 월북화가로는 처음으로 회고전(신세계미술관)을 열기도 했다. 첫 취재 때 아버지의 화업을 이어가고 있는 차녀 혜진 등 가족들의 눈물바다를 지켜보았고, 어둠 속에 묻혀 있던 아버지의 유산이 다시 세상에 공개되어 그 위상이 정당하게 조명받았을 때는 기쁨을 함께 나누기도 했다. 정종여는 운보 김기창의 혈육만큼이나 가까운 친구였고, 운보의 동생 기만은 월북화가다.

포목상을 경영하면서 남편의 육신이자 영혼에 다름없는 작품을 비장해온 이쾌대의 아내 유갑봉 씨. 자칫 전설 속에 사라져버릴 뻔한 한국 리얼리즘의 거장을 다시 미술사에 온전히 복원한 일등 공로자다. 정현웅의 장남 정유석(재미 의학박사) 씨는 아버지의 발자취를 찾아 직접 평양을 방문, 다각적인 취재로 귀중한 자료를 제공해 주기도 했다.

지난 6월의 남북정상회담. 드디어 북한이 화해의 문을 열었다. 이제 남북의 만남은 좀더 구체화될 전망이다. 이 변화하는 남북시대에 미술은 무엇을 해야 할 것인가, 그리고 무엇을 할 수 있을까? 16년이 넘게 쌓인 취재 노트, 월북화가와 북한 관련 자료들을 모두 들추어낸다. 아직도 유효하다. 아니 이제부터 시작이다. 아픔의 미술사, 아픔의 민족사 복원.

@김복기, art 2000년 7월호

평양미술학교를 다녔던 김태는 학력이 인정되지 않아 입학시험을 치르고 신입생이 되어야 했다.

1951년 9월에 치렀던 학과시험은 국어, 영어, 수학이었으며 실기시험은 데생과

수채화였다. 이때는 부산, 대구 등지에서도 입학시험이 동시에 있었다.

회화과는 3학년으로 올라갈 때 전공을 동양화, 서양화로 나누었으므로 김

태의 경우 서양화 담당인 송병돈에게 지도를 많이 받았는데 그는 서양화 학과

주임이었다. 당시 수업광경을 보면 회화과는 이젤에 캔버스를 올려놓고 유채화

를 그리고 있다.

조은정,「6.25전쟁과 서울대학교 미술대학」,『조형 아카이브』, 제2호, 2010, 284쪽.

오전에는 실기 등 공부를 하고 오후에는 군사훈련을 하는 전시 학교에서

학생들이 사용할 수 있는 물감은 거의 없었다.(그림17) 우리나라에서 생산되

던 수채화 도구로 그리고 유화물감은 비쌌지만 일본에서 들어온 국제시장에 들

어온 유화그림 도구 등이 약간 있을 정도였다. 학생들 거개는 물감을 만들어 썼

다. 예를 들어 징크화이트는 약국에서 파는 아연화분말을 개서 화이트로 사용

하는 식이었다. 도안과 학생들은 포스터칼라물감으로 그림을 그렸다.72 김태는

미군부대 주변에 있었으므로 일본여행 다녀온 미군에게 부탁해서 사용하기도

[그림17]

하였고 시중에는 미군 PX용품으로 주문한 물감들이 유통되고 있었다. 김태는

UNESCO에서 지원한 것인지 잘 모르겠지만 교육용으로 유화물감, 박스, 캔버

스를 나누어 주었는데 물감은 영국의 윈저앤뉴턴(Winsor & Newton)사의 것으

로 모두 미국에서 온 것이었다고 전한다.

1952년 12월 15일 서울대학교 예술대학 제4회 미술전이 개최되었다. 서

대신동 부산대학 강당에서 개최된 전람회는 전쟁 중에도 학생들의 의기를 모아

작품을 생산하는 원동력이 되기도 하였다.73 김태는 북에서 남으로 피난올 때

흥남부두의 풍경이 너무도 생생하여 그것을 그렸고 또 송도 가교사에서 내려다

본 아름다운 풍경을 그린 두 점을 출품하였다.(그림18, 19)

한편 1953년 부산에서는 학생들뿐만 아니라 미술인 전체를

조은정,「6.25전쟁과 서울대학교 미술대학」,『조형 아카이브』, 제2호, 2010, 288-289쪽.

생애

1931. 3. 13 함남에서 출생

학력

- 1955 서울대학교 미술대학 회화과 졸업

- 1957 서울대학교 대학원 회화과 졸업. ('57년 석사학위)

경력

현재 한국미술협회 회원 한국신미술협회 회원 한국수채화작가회전 회원 서울대학교 미술대학 서양화과 교수

1996년 8월 서울대학교 미술대학 서양화과 교수 한국미술협회 회원 현재 서울대학교 명예교수, 서양화 한국미술협회 회원한국신미술회 회원한국카톨릭미술협회 회원

작품세계

김태는 현대미술의 흐름 속에서 완전히 자기의 구상적인 본질을 지키면서 자기 예술에 정진하고 있는 사람 중에 한 사람이다. 말하자면 그가 바라다보는 자연이나 작품의 대상은 그들 자연이나 대상이 이루고 있는 분위기가 아니라 그 분위기의 바탕을 이루고 있는 가장 본질적인 구조 그 자체인 것이다.

화가 김태는 구상적인 표현을 빌리면서 가장 현대적인 조형을 시도하고 있는 작가이다. 그의 작품의 경향은 붓의 움직임을 수평으로 자리잡고 그곳에다 힘찬 텃치로서 화면에 묵직한 마띠에르를 형성하고 있다.

마치 바위의 피부나 같은 거친 힘의 상태가 그곳에는 있다. 그와 같은 조야(粗野)한 미감은 조화잡힌 색감에 의해서 세련된 화면으로 된다. 그리하여 힘의 상태와 아름다움의 경지가 하나의 화면 위에서 실현되기도 한다.

민족기록화와 작가

전시

- 1954년-1958년, 제3,4,5,7회 대한민국미술전람회입선, 경복궁미술관

- 1961년-1971년, 제1-10회 앙가쥬망동인전, 국립도서관전시실

- 1963년, 한국미술협회창립기념전

- 1967년, 민족기록화전

- 1970년, 서울미술대학 미술관개관기념전, 서울미술대학교 가설미술관

- 1973년, 한국현역작가100인전 국립현대미술관

- 1974년, 제10회 아시아현대미술전, 동경 우에노모리화랑

- 1974년 12월 12일-12월 18일, 개인전, 양지화랑

- 1975년, 김형구&김태 2인전, 신세계화랑

- 1976년, 서양화100인전 문화화랑

- 1976년, 개관기념전, 명동화랑

- 1977년, 한국현대미술대전; 서양화, 국립현대미술관

- 1977년 11월 23일-30일, 개인전, 문화화랑

- 1977년, 개인전, 대구 이목화랑

- 1977년, 카톨릭미술전, 신세계미술관

- 1978년, 강원&오승우&김태 3인전, 광주 현대화랑

- 1978년, 서양화중견작가, 신세계미술관

- 1978년-1981년, 한국카톨릭미술협회전, 미술회관

- 1979년, 한국미술 "오늘의 방법" 전, 미술회관

- 1979년, 개인전, 광주 현대화랑

- 1979년, 세종미술초대전, 세종대왕기념사업회관

- 1979년, 한국수채화9인전, 샘터화랑

- 1979년, 유화가33인담채화전, 신세계미술관

- 1980년, 개인전, 대구 이목화랑

- 1980년-1981년, 제1-2회 한국현대미술대전, 미술회관등

- 1981년, 한국미술 '81 전, 국립현대미술관

- 1981년, 서양화가의 눈으로 본 한국의 자연전, 국립현대미술관

- 1982년 5월 11일-16일, 개인전, 신세계미술관

- 1982년-1985년, '82-'85 현대미술초대전, 국립현대미술관

- 1984년-1996년, 한국수채화작가회전, 미술회관

- 1985년 5월 22일-29일, 개인전, 예화랑

- 1985년, 현대미술40년전, 국립현대미술관

- 1986년-1991년, '86-'91 서울미술대전, 서울시립미술관

- 1986년, 한국현대미술의 어제와 오늘전, 국립현대미술관

- 1987년-1990년, '87, '90 현대미술초대전, 국립현대미술관

- 1988년, 한국현대미술전, 국립현대미술관

- 1990년, 한국일보기획 "백두산으로 가는길" 전, 롯데미술관

- 1990년, 한국미술-오늘의상황전, 예술의전당

- 1991년 5월 1일-5월 11일, 개인전, 선화랑

- 1992년, '92 현대미술초대전, 국립현대미술관

- 1993년, 전관개관기념 현대미술전, 예술의전당

- 1994년, '94 서울미술대전, 서울시립미술관

- 1994년, 서울국제현대미술제, 국립현대미술관

- 1994년, 서울풍경의 변천전, 예술의전당

- 1994년, 서울미술 신춘서양화초대전, 서울갤러리

- 1995년, 가고싶다.보고싶다.그곳에展-DMZ특별전, 선화랑

- 1996년, 대한민국원로작가초대전, 서울시립미술관

- 1996년 9월 18일-10월 4일, 개인전 1952-1972, 서울대학교박물관 현대미술전시실

- 1997년 4월 16일-4월 30일, 개인전, 모란갤러리

- 2000년 2월 29일, 한국미술99전-인간.자연.사물, 국립현대미술관

수상

주요작품

- 민족기록화

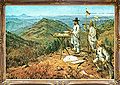

김태-동령부 오라산성의 공함 75년作

김태-육진개척 75년作

김태-홍의장군 곽재우 76년作

김태-김정호의 대동여지도 79년作

- 민족기록화 외 작품

노드 및 관계

| 노드 | 관계 | 클래스 | 노드 | 설명 |

|---|---|---|---|---|

| 김태 | creates | 민족기록화 | 김태-김정호의 대동여지도 | 김태-김정호의 대동여지도는 김태의 작품이다. |

관련 항목

참고문헌

- 월간미술 "김태"

- [1]

- [2]

- [3] - 작품평론

- [4]

- [5]

- [6]

- [7]

- [8]

- 조은정,「6.25전쟁과 서울대학교 미술대학」,『조형 아카이브』, 제2호, 2010, 261-295쪽.

개인 웹사이트

블로그

- "(김복기@칼럼) 분단의 미술사, 분단의 화가", 김복기의 Art 25시,

- 원천자료: 잡지 - 월간 잡지

- 김복기, "북녘화가 100인, 그 잃어버린 얼굴을 찾아서", 『 Art』, 2000년, 07.

- 원천자료: 잡지 - 월간 잡지

[9] 나무 위키 참고!

각주

추가자료

- 정명목 서용선 진행, 「작가와의 대담」, 『김태, 1952–1972』, 서울대학교 미술대학, 1996.