"대불정수능엄경 권2 (해독)"의 두 판 사이의 차이

(→원문과 해석문) |

(→원문과 해석문) |

||

| 16번째 줄: | 16번째 줄: | ||

妄虛實와 現前엣 生滅와 與不生滅사 二發明性더니 | 妄虛實와 現前엣 生滅와 與不生滅사 二發明性더니 | ||

| − | 그·4) 阿·難난·과 모·5) 大·땡衆··이 부텻6):뵈·야 ·치샤·7) 듣: | + | 그·4) 阿·難난·과 모·5) 大·땡衆··이 부텻6):뵈·야 ·치샤·7) 듣:·고8) ·몸·과 ·괘9) 便뼌安··야 念·념·호·10) 無뭉始:싱브·터 :오·매 |

| − | + | 本:본來ㅅ · 일·코 드트·레11) 브·터 分분別···논 그리·멧12) :이· 외·오13) :아다·니14) 오·나·래 아·로·미15) ·졋 일·흔16) 아·17) 믄·득 慈母: 맛:남 ·도·다 ·고 合·掌:··야 부텨· 禮:롕數·숭··와18) 如來ㅣ 身신心심·의 眞진妄·虛헝實··와 現·前쪈·엣 生滅··와 不生滅··와· 나·토·아19) :내·샤 :두 가·짓 發·明··샨20) 性··을 듣:·고·져 願··더·니 | |

| − | 本:본來ㅅ · 일·코 드트·레11) 브·터 分분別···논 그리·멧12) : | ||

| − | |||

| − | 오·나·래 아·로·미15) ·졋 일·흔16) 아·17) 믄·득 慈母: 맛:남 ·도·다 | ||

| − | ·고 合·掌:··야 부텨· 禮:롕數·숭··와18) 如來ㅣ 身신心심·의 | ||

| − | 眞진妄·虛헝實··와 現·前쪈·엣 生滅··와 不生滅··와· | ||

| − | |||

|원문2=敍衆心이 惑悟야 冀佛發明也니라 前에 責샤 以動로 爲身며 | |원문2=敍衆心이 惑悟야 冀佛發明也니라 前에 責샤 以動로 爲身며 | ||

2017년 3월 16일 (목) 00:50 판

|

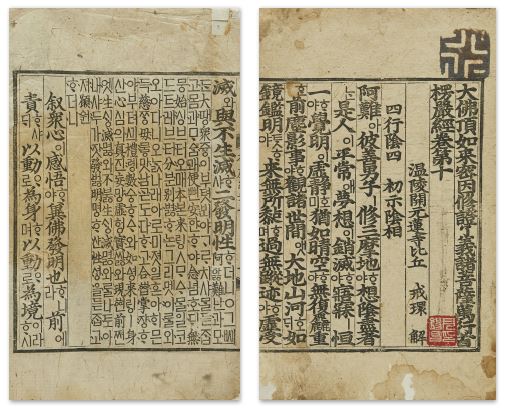

본 기사는 한국학중앙연구원 장서각에서 2016년에 개최한 특별전 '한글, 소통과 배려의 문자(2016.6.29~12.31)'의 도록 및 2016~2017년에 진행한 금요강독회 중 대불정수능엄경 권2 (해독) 관련 '발표내용'을 참고 활용하여 작성되었습니다. 원문 중 옛 한글의 경우 웹브라우저 및 시스템의 문자세트(character set) 표현상 한계로 인해 표시가 불완전할 수 있으며, 각 내용상의 사소한 교정은 별도의 언급 없이 적용하였습니다. |

원문과 해석문

| 원문 | 해석문 |

|---|---|

| 大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經 卷第二 溫陵 開元蓮寺 比丘 戒環 解 二發明覺性眞使造悟三 初經家敍意(깨달음의 성품을 밝혀 곧바로 깨달음에 나아가도록 함. 첫째 경가가 그 뜻을 서술함)

爾時阿難과 及諸大衆이 聞佛示誨고 身心이 泰然야 念無始來 예 失却本心고 妄認緣塵3)分別影事다니 今日에 開悟호미 如失乳 兒ᅵ 忽遇慈母두다고 合掌禮佛와 願聞如來ᅵ 顯出身心의 眞 妄虛實와 現前엣 生滅와 與不生滅사 二發明性더니 그·4) 阿·難난·과 모·5) 大·땡衆··이 부텻6):뵈·야 ·치샤·7) 듣:·고8) ·몸·과 ·괘9) 便뼌安··야 念·념·호·10) 無뭉始:싱브·터 :오·매 本:본來ㅅ · 일·코 드트·레11) 브·터 分분別···논 그리·멧12) :이· 외·오13) :아다·니14) 오·나·래 아·로·미15) ·졋 일·흔16) 아·17) 믄·득 慈母: 맛:남 ·도·다 ·고 合·掌:··야 부텨· 禮:롕數·숭··와18) 如來ㅣ 身신心심·의 眞진妄·虛헝實··와 現·前쪈·엣 生滅··와 不生滅··와· 나·토·아19) :내·샤 :두 가·짓 發·明··샨20) 性··을 듣:·고·져 願··더·니 |

그때 아난과 모든 대중이 부처를 뵈어 가르치심을 듣고 몸과 마음이 편안하

여 생각하되, 무시(시작이 없는 아득한 과거)부터 옴에 본래 마음을 잃고 티 끌에 붙어 분별하는 그림자의 일을 그릇 알더니, 오늘날에 앎이 젖을 잃었던 아이가 문득 자모를 만남 같도다 하고 합장하여 부처님께 예배하고 여래께 서 몸과 마음의 참되고 허망함과 헛되고 진실함과 눈 앞의 생멸과 생멸하지 않음을 나타내시어 두가지 발명하신 성을 듣잡고자 원하였다. |

| 敍衆心이 惑悟야 冀佛發明也니라 前에 責샤 以動로 爲身며

以動로 爲境이라 시니 則身心眞妄을 未辨虛實이며 又責샤 念念 生滅야 遺失眞性이라시니 則不生滅者 亦未能辨故로 願顯出二義 야 庶幾發明也니라 ○衆··의 ·미 感:감··야 아·라 부텻 發·明 ··라·오·21) 펴·니· 라 알·22) 責··샤·23) 動:··로 ·몸 사··며24) 動:··로 境: : 삼·니·라 ·시·니 身신心심·의 眞진實··며 妄··호· 虛헝·와 實·· 와· ··디25) :몯·며 · 責··샤· 念·념念·념·이 生滅···야 眞진實· 性··을 일·니·라26) ·시·니 生滅· 아·니 ·· 거·슬 · 能·히 ··디 :몯··논 젼··로27) :두 ··들28) 나·토·아 :내샤·29) 願···와 發·明·을 ··라·오니·라30) |

대중의 마음이 감하여 알고, 부처님의 발명을 바라는 것을 편 것이다. 앞에

책하시되 움직임으로써 몸을 삼으며 동으로써 경 삼는 것이라 하시니, 심신 이 진실하며 허망함을, 헛됨과 진실함을 가리지 못하며 또 책하시되, 생각마 다 생멸하여 진실한 성품을 잃는 것이라고 하시니 생멸 아니하는 것을 또 능히 가리지 못하는 까닭으로 두 뜻을 나타내심을 원하여 발명을 바라는 것 이다. |