"번암집"의 두 판 사이의 차이

Encyves Wiki

(새 문서: {{문헌정보 |사진= old_book.png |사진출처= |대표명칭= 번암집 |한자표기= 樊巖集 |영문명칭= |이칭= |유형= 고서 |저자= 채제공 |역자= |편자...) |

(→번암집의 편찬) |

||

| 31번째 줄: | 31번째 줄: | ||

==내용== | ==내용== | ||

===번암집의 편찬=== | ===번암집의 편찬=== | ||

| − | [[채제공]]이 죽은 뒤 [[조선 정조]]가 [[어정범례]]를 내리자 이에 따라 1799년부터 그의 아들 [[채홍원]과 그의 문인 [[정약용]], [[이가환]], [[김도행]], [[이정운]] 등이 교정작업에 들어갔다. 그러나 1800년 [[조선 정조|정조]]가 죽고 [[조선 순조|순조]]가 즉위하자, [[천주교]]인에 대한 탄압으로 [[채제공]]의 문인들이 다수 숙청되면서 [[번암집]]의 간행이 불가능해졌다. 1823년 [[홍시제]]의 상소를 계기로 [[채제공]]의 관작이 회복된 뒤 1824년에 [[홍시제]]와 [[유태화]]가 목판본으로 간행하여 [[안동 봉정사]]에 보관하였다고 전해진다. 현재 [[규장각한국학연구원], [[한국학중앙연구원 장서각]], [[연세대학교 중앙도서관]] 등에 소장되어 있다. <ref>김경희, "[http://db.itkc.or.kr/dir/item?grpId=hj#dir/node?grpId=hj&itemId=MI&gubun=book&depth=3&cate1=F&cate2=&dataGubun=서지&dataId=ITKC_MI_0543A 번암집]", 해제, <html><online style="color:purple">『한국고전종합DB』<sup>online</sup></online></html>, 한국고전번역원.</ref> | + | [[채제공]]이 죽은 뒤 [[조선 정조]]가 [[어정범례]]를 내리자 이에 따라 1799년부터 그의 아들 [[채홍원]과 그의 문인 [[정약용]], [[이가환]], [[김도행]], [[이정운]] 등이 교정작업에 들어갔다. 그러나 1800년 [[조선 정조|정조]]가 죽고 [[조선 순조|순조]]가 즉위하자, [[천주교]]인에 대한 탄압으로 [[채제공]]의 문인들이 다수 숙청되면서 [[번암집]]의 간행이 불가능해졌다. 1823년 [[홍시제]]의 상소를 계기로 [[채제공]]의 관작이 회복된 뒤 1824년에 [[홍시제]]와 [[유태화]]가 목판본으로 간행하여 [[안동 봉정사]]에 보관하였다고 전해진다. 현재 [[규장각한국학연구원]], [[한국학중앙연구원 장서각]], [[연세대학교 중앙도서관]] 등에 소장되어 있다. <ref>김경희, "[http://db.itkc.or.kr/dir/item?grpId=hj#dir/node?grpId=hj&itemId=MI&gubun=book&depth=3&cate1=F&cate2=&dataGubun=서지&dataId=ITKC_MI_0543A 번암집]", 해제, <html><online style="color:purple">『한국고전종합DB』<sup>online</sup></online></html>, 한국고전번역원.</ref> |

| + | |||

===번암집의 내용과 구성=== | ===번암집의 내용과 구성=== | ||

내용은 시(詩)·소(疏)·차(箚)·서계(書啓)·헌의(獻議)·계사(啓辭)·서(序)·기(記)·서(書)·제문(祭文)·애책(哀冊)·애사(哀辭)·지장(誌狀)·전(傳)·발(跋)·비탑문(碑塔文)·명(銘)·찬(贊)·교문(敎文)·전(箋)·장문(狀文)·상량문(上樑文)·설(說)·잡저(雜著) 등이 수록되었다. 책머리에 정조의 어제어필제영(御製御筆題詠)·어정범례(御定凡例) 등이 실려 있다.<ref>"[http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1100696&cid=40942&categoryId=32892 번암집]", 두산백과, <html><online style="color:purple">『네이버 지식백과』<sup>online</sup></online></html>.</ref> | 내용은 시(詩)·소(疏)·차(箚)·서계(書啓)·헌의(獻議)·계사(啓辭)·서(序)·기(記)·서(書)·제문(祭文)·애책(哀冊)·애사(哀辭)·지장(誌狀)·전(傳)·발(跋)·비탑문(碑塔文)·명(銘)·찬(贊)·교문(敎文)·전(箋)·장문(狀文)·상량문(上樑文)·설(說)·잡저(雜著) 등이 수록되었다. 책머리에 정조의 어제어필제영(御製御筆題詠)·어정범례(御定凡例) 등이 실려 있다.<ref>"[http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1100696&cid=40942&categoryId=32892 번암집]", 두산백과, <html><online style="color:purple">『네이버 지식백과』<sup>online</sup></online></html>.</ref> | ||

2017년 11월 13일 (월) 11:24 판

| 번암집(樊巖集) | |

| 대표명칭 | 번암집 |

|---|---|

| 한자표기 | 樊巖集 |

| 유형 | 고서 |

| 저자 | 채제공 |

| 간행시기 | 1791년 |

| 시대 | 조선 |

| 수량 | 60권 27책 |

| 소장처 | 규장각한국학연구원 |

정의

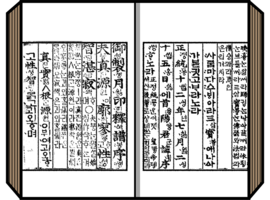

1799년에 제작된 채제공의 시문집이다.

내용

번암집의 편찬

채제공이 죽은 뒤 조선 정조가 어정범례를 내리자 이에 따라 1799년부터 그의 아들 [[채홍원]과 그의 문인 정약용, 이가환, 김도행, 이정운 등이 교정작업에 들어갔다. 그러나 1800년 정조가 죽고 순조가 즉위하자, 천주교인에 대한 탄압으로 채제공의 문인들이 다수 숙청되면서 번암집의 간행이 불가능해졌다. 1823년 홍시제의 상소를 계기로 채제공의 관작이 회복된 뒤 1824년에 홍시제와 유태화가 목판본으로 간행하여 안동 봉정사에 보관하였다고 전해진다. 현재 규장각한국학연구원, 한국학중앙연구원 장서각, 연세대학교 중앙도서관 등에 소장되어 있다. [1]

번암집의 내용과 구성

내용은 시(詩)·소(疏)·차(箚)·서계(書啓)·헌의(獻議)·계사(啓辭)·서(序)·기(記)·서(書)·제문(祭文)·애책(哀冊)·애사(哀辭)·지장(誌狀)·전(傳)·발(跋)·비탑문(碑塔文)·명(銘)·찬(贊)·교문(敎文)·전(箋)·장문(狀文)·상량문(上樑文)·설(說)·잡저(雜著) 등이 수록되었다. 책머리에 정조의 어제어필제영(御製御筆題詠)·어정범례(御定凡例) 등이 실려 있다.[2]

관계정보

| 항목A | 항목B | 관계 | 비고 |

|---|---|---|---|

| 번암집 | 채제공 | A는 B에 의해 저술되었다 | A dcterms:creator B |

| 번암집 | 정약용 | A는 B에 의해 간행되었다 | A dcterms:publisher B |

| 번암집 | 이가환 | A는 B에 의해 간행되었다 | A dcterms:publisher B |

| 번암집 | 채홍원 | A는 B에 의해 간행되었다 | A dcterms:publisher B |

| 번암집 | 김도행 | A는 B에 의해 간행되었다 | A dcterms:publisher B |

| 번암집 | 이정운 | A는 B에 의해 간행되었다 | A dcterms:publisher B |

| 번암집 | 홍시제 | A는 B에 의해 간행되었다 | A dcterms:publisher B |

| 번암집 | 유태화 | A는 B에 의해 간행되었다 | A dcterms:publisher B |

| 번암집 | 안동 봉정사 | A는 B에 있었다 | A ekc:formerLocation B |

| 번암집 | 규장각한국학연구원 | A는 B에 소장되어 있다 | A edm:currentLocation B |

| 번암집 | 한국학중앙연구원 장서각 | A는 B에 소장되어 있다 | A edm:currentLocation B |

| 번암집 | 연세대학교 중앙도서관 | A는 B에 소장되어 있다 | A edm:currentLocation B |

| 어정범례 | 조선 정조 | A는 B에 의해 저술되었다 | A dcterms:creator B |

| 번암집 | 어정범례 | A는 B를 포함한다 | A dcterms:hasPart B |

주석

참고문헌

인용 및 참조

- 김경희, *"번암집", 해제,

『한국고전종합DB』online , 한국고전번역원. - "번암집", 두산백과,

『네이버 지식백과』online . - 이민식, "번암집",

『한국민족문화대백과사전』online , 한국학중앙연구원. - 이원호, "명승 전문가 채제공과 번암집", 공감 문화재, 『세계일보』, 작성일: 2016년 08월 10일.