"이창운 초상(단령본)"의 두 판 사이의 차이

(새 문서: {{틀:역사인물초상화 Top icon}} {{역사인물초상화 |사진= 역사인물초상화_초상_이창운 초상(단령본).jpg |사진출처= |대표명칭= 이창운 초상(단...) |

잔글 (판 1개를 가져왔습니다) |

||

| (다른 사용자 한 명의 중간 판 7개는 보이지 않습니다) | |||

| 2번째 줄: | 2번째 줄: | ||

{{역사인물초상화 | {{역사인물초상화 | ||

|사진= 역사인물초상화_초상_이창운 초상(단령본).jpg | |사진= 역사인물초상화_초상_이창운 초상(단령본).jpg | ||

| − | |사진출처= | + | |사진출처= "[http://office.kbs.co.kr/mylovekbs/archives/239352 TV쇼 진품명품 (1TV, 4월 10일)]", 보도자료, <html><online style="color:purple">『KBS 공식 블로그』<sup>online</sup></online></html>, 한국미술정보개발원, 작성일: 2016년 04월 08일. |

|대표명칭= 이창운 초상(단령본) | |대표명칭= 이창운 초상(단령본) | ||

|한자명칭= 李昌運 肖像 | |한자명칭= 李昌運 肖像 | ||

| 19번째 줄: | 19번째 줄: | ||

=='''내용'''== | =='''내용'''== | ||

===초상의 제작 및 보관=== | ===초상의 제작 및 보관=== | ||

| − | [[이창운]]의 초상화는 현재 관복본과 [[이창운 초상(군복본)|군복본]]이 함께 전하는 유일한 예이다. 이 중 관복본 초상화로 그림 우측 상단의 표제에 "함춘군이성유칠십세진(咸春君李聖猷七十歲眞)"이라고 쓰여 있어 1782년에 그려진 상임을 알 수 있다. 그 옆으로는 [[대사헌]]을 지낸 [[엄린]]이 짓고 [[강세황]]이 쓴 [[이창운 초상(단령본) 찬시|찬시]]가 쓰여 있다. [[이창운 초상(단령본) 찬시|찬시]]에서는 무신이었으나 그 성품은 온화하면서도 강건했고 집안에서는 효를 나라에는 충성을 다했음을 읊고 있다. 초상화에는 그러한 유하면서도 강한 [[이창운]]의 성품이 잘 드러나 보인다.<br/> | + | [[이창운]]의 초상화는 현재 관복본과 [[이창운 초상(군복본)|군복본]]이 함께 전하는 유일한 예이다. 이 중 관복본 초상화로 그림 우측 상단의 표제에 "함춘군이성유칠십세진(咸春君李聖猷七十歲眞)"이라고 쓰여 있어 1782년에 그려진 상임을 알 수 있다. 그 옆으로는 [[대사헌]]을 지낸 [[엄린]]이 짓고 [[강세황]]이 쓴 [[엄린의 이창운 초상(단령본) 찬시|찬시]]가 쓰여 있다. [[엄린의 이창운 초상(단령본) 찬시|찬시]]에서는 무신이었으나 그 성품은 온화하면서도 강건했고 집안에서는 효를 나라에는 충성을 다했음을 읊고 있다. 초상화에는 그러한 유하면서도 강한 [[이창운]]의 성품이 잘 드러나 보인다.<ref>국립중앙박물관, 『초상화의 비밀』, 국립중앙박물관, 2011, 301쪽.</ref><br/> |

| − | <이창운 초상>은 조선 후기에 동일한 대상 인물을 각기 다른 복식으로 그려냈던 당대의 풍조를 반영한다. <이창운 초상> 관복본은 조선 후기 관복 전신상의 전형적인 모습을 보여주는 상으로 얼굴 피부의 자연스런 발색, 입체감 표현이 돋보이는 상이다. 의복 표현 역시 화려한 색으로 세밀하게 그린 [[흉배]], 풍성하게 입체감을 드러낸 [[관복]], 세필로 묘사한 표피의 표현 등으로 사실적인 묘사에 주력하였다. | + | <이창운 초상>은 조선 후기에 동일한 대상 인물을 각기 다른 복식으로 그려냈던 당대의 풍조를 반영한다.<ref>조선미, 『한국의 초상화, 形과 影의 예술』, 돌베게, 2009, 299쪽.</ref> <이창운 초상> 관복본은 조선 후기 관복 전신상의 전형적인 모습을 보여주는 상으로 얼굴 피부의 자연스런 발색, 입체감 표현이 돋보이는 상이다. 의복 표현 역시 화려한 색으로 세밀하게 그린 [[흉배]], 풍성하게 입체감을 드러낸 [[백관의 상복|관복]], 세필로 묘사한 표피의 표현 등으로 사실적인 묘사에 주력하였다. |

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

===초상에 묘사된 모습=== | ===초상에 묘사된 모습=== | ||

| − | < | + | <이창운 초상> 관복본은 [[사모|오사모]]에 [[단령|흑단령]]을 입고 교의에 앉아 있는 전신좌상이다. [[좌안팔분면]]에 공수자세를 취하고 있다. 해치 형태의 [[흉배]]에 [[품대|삽금대]]를 하고 있는데, 해치 흉배는 호랑이 흉배와 함께 무신의 흉배이다.<br/> |

| + | 안면은 어두운 갈색 선으로 외곽선을 규정하고 자연스러운 발색법으로 입체감있게 표현되었다. 길고 좁은 얼굴형에 온화한 인상이다. [[엄린]]의 [[이창운 초상(단령본) 찬시|찬시]]에 나타난 부드러우면서도 강한 [[이창운]]의 성품이 잘 드러나 보인다. | ||

=='''지식 관계망'''== | =='''지식 관계망'''== | ||

| 40번째 줄: | 31번째 줄: | ||

!style="width:30%"|항목A!!style="width:30%"|항목B!!style="width:25%"|관계!!style="width:15%"|비고 | !style="width:30%"|항목A!!style="width:30%"|항목B!!style="width:25%"|관계!!style="width:15%"|비고 | ||

|- | |- | ||

| − | | [[ | + | | [[이창운 초상(단령본)]] || [[초상]] || A는 B에 해당한다 || A dcterms:type B |

|- | |- | ||

| − | | [[ | + | | [[이창운 초상(단령본)]] || [[이창운]] || A는 B를 묘사하였다 || A ekc:depicts B |

|- | |- | ||

| − | | [[ | + | | [[이창운 초상(단령본)]] || [[이창운 초상(군복본)]] || A는 B와 관련이 있다 || A edm:isRelatedTo B |

|- | |- | ||

| − | | [[ | + | | [[이창운 초상(단령본)]] || [[엄린의 이창운 초상(단령본) 찬시]] || A는 B를 포함한다 || A dcterms:hasPart B |

|- | |- | ||

| − | | [[ | + | | [[엄린의 이창운 초상(단령본) 찬시]] || [[엄린]] || A는 B에 의해 지어졌다 || A dcterms:creator B |

|- | |- | ||

| − | | [[ | + | | [[엄린의 이창운 초상(단령본) 찬시]] ||[[강세황]] || A는 B가 글씨를 썼다 || A ekc:calligrapher B |

|- | |- | ||

| − | | [[ | + | | [[좌안팔분면]] || [[이창운 초상(단령본)]]|| A는 B와 관련이 있다 || A edm:isRelatedTo B |

|- | |- | ||

| − | | [[ | + | | [[사모|오사모]] || [[이창운 초상(단령본)]] || A는 B에 나타난다 || A ekc:isShownOn B |

|- | |- | ||

| − | | [[ | + | | [[단령|흑단령]] || [[이창운 초상(단령본)]] || A는 B에 나타난다 || A ekc:isShownOn B |

|- | |- | ||

| − | | [[ | + | | [[흉배]] || [[이창운 초상(단령본)]] || A는 B에 나타난다 || A ekc:isShownOn B |

|- | |- | ||

| − | | [[ | + | | [[품대|삽금대]] || [[이창운 초상(단령본)]] || A는 B에 나타난다 || A ekc:isShownOn B |

|- | |- | ||

|} | |} | ||

| 68번째 줄: | 59번째 줄: | ||

!style="width:20%px"|시간정보!!style="width:80%px"|내용 | !style="width:20%px"|시간정보!!style="width:80%px"|내용 | ||

|- | |- | ||

| − | | | + | | 1782년 || [[이창운 초상(단령본)]]이 제작되었다. |

|} | |} | ||

| 74번째 줄: | 65번째 줄: | ||

{|class="wikitable" style="background:white; width:100%; | {|class="wikitable" style="background:white; width:100%; | ||

!style="width:5%px"|위도!!style="width:5%px"|경도!!style="width:90%px"|내용 | !style="width:5%px"|위도!!style="width:5%px"|경도!!style="width:90%px"|내용 | ||

| − | |||

| − | |||

|- | |- | ||

|} | |} | ||

=='''시각자료'''== | =='''시각자료'''== | ||

| + | ===갤러리=== | ||

| + | <gallery> | ||

| + | 파일:역사인물초상화_초상_이창운 초상(단령본).jpg|[[이창운 초상(단령본)]]<ref>"[http://office.kbs.co.kr/mylovekbs/archives/239352 TV쇼 진품명품 (1TV, 4월 10일)]", 보도자료, <html><online style="color:purple">『KBS 공식 블로그』<sup>online</sup></online></html>, 한국미술정보개발원, 작성일: 2016년 04월 08일.</ref> | ||

| + | </gallery> | ||

=='''주석'''== | =='''주석'''== | ||

| 85번째 줄: | 78번째 줄: | ||

=='''참고문헌'''== | =='''참고문헌'''== | ||

| − | === | + | ===인용 및 참조=== |

| − | |||

| − | |||

| − | |||

# 단행본 | # 단행본 | ||

| − | #* | + | #* 국립중앙박물관, 『초상화의 비밀』, 국립중앙박물관, 2011, 301쪽. |

| + | #* 조선미, 『한국의 초상화, 形과 影의 예술』, 돌베게, 2009, 299쪽. | ||

| + | |||

[[분류:역사인물초상화]][[분류:초상화]][[분류:문헌]][[분류:문화유산]] | [[분류:역사인물초상화]][[분류:초상화]][[분류:문헌]][[분류:문화유산]] | ||

| − | |||

2025년 1월 12일 (일) 19:10 기준 최신판

| 이창운 초상(단령본) | |

| 한자명칭 | 李昌運 肖像 |

|---|---|

| 작가 | 미상 |

| 제작시기 | 1782년 |

| 소장처 | 개인 소장 |

| 유형 | 초상 |

| 크기(세로×가로) | 153×86㎝ |

목차

정의

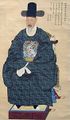

조선시대 무신인 이창운(1713∼1791)이 녹색 단령을 입은 모습을 그린 초상.

내용

초상의 제작 및 보관

이창운의 초상화는 현재 관복본과 군복본이 함께 전하는 유일한 예이다. 이 중 관복본 초상화로 그림 우측 상단의 표제에 "함춘군이성유칠십세진(咸春君李聖猷七十歲眞)"이라고 쓰여 있어 1782년에 그려진 상임을 알 수 있다. 그 옆으로는 대사헌을 지낸 엄린이 짓고 강세황이 쓴 찬시가 쓰여 있다. 찬시에서는 무신이었으나 그 성품은 온화하면서도 강건했고 집안에서는 효를 나라에는 충성을 다했음을 읊고 있다. 초상화에는 그러한 유하면서도 강한 이창운의 성품이 잘 드러나 보인다.[1]

<이창운 초상>은 조선 후기에 동일한 대상 인물을 각기 다른 복식으로 그려냈던 당대의 풍조를 반영한다.[2] <이창운 초상> 관복본은 조선 후기 관복 전신상의 전형적인 모습을 보여주는 상으로 얼굴 피부의 자연스런 발색, 입체감 표현이 돋보이는 상이다. 의복 표현 역시 화려한 색으로 세밀하게 그린 흉배, 풍성하게 입체감을 드러낸 관복, 세필로 묘사한 표피의 표현 등으로 사실적인 묘사에 주력하였다.

초상에 묘사된 모습

<이창운 초상> 관복본은 오사모에 흑단령을 입고 교의에 앉아 있는 전신좌상이다. 좌안팔분면에 공수자세를 취하고 있다. 해치 형태의 흉배에 삽금대를 하고 있는데, 해치 흉배는 호랑이 흉배와 함께 무신의 흉배이다.

안면은 어두운 갈색 선으로 외곽선을 규정하고 자연스러운 발색법으로 입체감있게 표현되었다. 길고 좁은 얼굴형에 온화한 인상이다. 엄린의 찬시에 나타난 부드러우면서도 강한 이창운의 성품이 잘 드러나 보인다.

지식 관계망

관계정보

| 항목A | 항목B | 관계 | 비고 |

|---|---|---|---|

| 이창운 초상(단령본) | 초상 | A는 B에 해당한다 | A dcterms:type B |

| 이창운 초상(단령본) | 이창운 | A는 B를 묘사하였다 | A ekc:depicts B |

| 이창운 초상(단령본) | 이창운 초상(군복본) | A는 B와 관련이 있다 | A edm:isRelatedTo B |

| 이창운 초상(단령본) | 엄린의 이창운 초상(단령본) 찬시 | A는 B를 포함한다 | A dcterms:hasPart B |

| 엄린의 이창운 초상(단령본) 찬시 | 엄린 | A는 B에 의해 지어졌다 | A dcterms:creator B |

| 엄린의 이창운 초상(단령본) 찬시 | 강세황 | A는 B가 글씨를 썼다 | A ekc:calligrapher B |

| 좌안팔분면 | 이창운 초상(단령본) | A는 B와 관련이 있다 | A edm:isRelatedTo B |

| 오사모 | 이창운 초상(단령본) | A는 B에 나타난다 | A ekc:isShownOn B |

| 흑단령 | 이창운 초상(단령본) | A는 B에 나타난다 | A ekc:isShownOn B |

| 흉배 | 이창운 초상(단령본) | A는 B에 나타난다 | A ekc:isShownOn B |

| 삽금대 | 이창운 초상(단령본) | A는 B에 나타난다 | A ekc:isShownOn B |

시간정보

| 시간정보 | 내용 |

|---|---|

| 1782년 | 이창운 초상(단령본)이 제작되었다. |

공간정보

| 위도 | 경도 | 내용 |

|---|

시각자료

갤러리

이창운 초상(단령본)[3]

주석

- ↑ 국립중앙박물관, 『초상화의 비밀』, 국립중앙박물관, 2011, 301쪽.

- ↑ 조선미, 『한국의 초상화, 形과 影의 예술』, 돌베게, 2009, 299쪽.

- ↑ "TV쇼 진품명품 (1TV, 4월 10일)", 보도자료,

『KBS 공식 블로그』online , 한국미술정보개발원, 작성일: 2016년 04월 08일.

참고문헌

인용 및 참조

- 단행본

- 국립중앙박물관, 『초상화의 비밀』, 국립중앙박물관, 2011, 301쪽.

- 조선미, 『한국의 초상화, 形과 影의 예술』, 돌베게, 2009, 299쪽.