"강진 무위사 극락보전"의 두 판 사이의 차이

Encyves Wiki

(새 문서: {{문화유산정보 |사진 = GangJinMuwisaGueknakbojeon.jpg |대표명칭 = 강진 무위사 극락보전 |한자 = 康津 無爲寺 極樂寶殿 |영문 = |이칭 = |지정번호...) |

|||

| (사용자 5명의 중간 판 41개는 보이지 않습니다) | |||

| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||

| − | {{ | + | {{유물유적정보 |

| − | |사진 = GangJinMuwisaGueknakbojeon.jpg | + | |사진= GangJinMuwisaGueknakbojeon.jpg |

| − | |대표명칭 = 강진 무위사 극락보전 | + | |사진출처=[http://www.cha.go.kr/korea/heritage/search/Directory_Image.jsp?VdkVgwKey=11,00130000,36&imgfname=1612406.jpg&dirname=national_treasure&photoname=%EA%B0%95%EC%A7%84%20%EB%AC%B4%EC%9C%84%EC%82%AC%20%EA%B7%B9%EB%9D%BD%EB%B3%B4%EC%A0%84%20%EC%9D%98%20%EA%B2%A8%EC%9A%B8&photoid=1612406 강진 무위사 극락보전의 겨울]", 문화재검색, <html><online style="color:purple">『문화유산정보』<sup>online</sup></online></html>, 문화재청. |

| − | | | + | |대표명칭= 강진 무위사 극락보전 |

| − | | | + | |한자표기= 康津 無爲寺 極樂寶殿 |

| − | |이칭 = | + | |영문명칭= Geungnakbojeon Hall of Muwisa Temple, Gangjin |

| − | |지정번호 = 국보 | + | |이칭= |

| − | |지정일 = | + | |유형= |

| − | | | + | |시대= |

| − | |위도 = 34.738758 | + | |지정번호= 국보 제13호 |

| − | | | + | |지정일= 1962년 12월 20일 |

| − | | | + | |소장처= [[강진 무위사]] |

| + | |경도= 126.686809 | ||

| + | |위도= 34.738758 | ||

| + | |수량= | ||

| + | |관련인물= | ||

| + | |관련단체= | ||

| + | |관련장소= | ||

| + | |관련물품= | ||

| + | |관련유물유적= [[강진 무위사 아미타여래삼존좌상]], [[강진 무위사 극락전 아미타여래삼존벽화]] | ||

}} | }} | ||

| − | = | + | =='''정의'''== |

| − | [[ | + | 전라남도 강진군 성전면 [[강진 무위사|무위사(無爲寺)]]에 있는 조선 전기의 불전.<ref>김동현, "[http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Index?contents_id=E0019188 강진 무위사 극락보전]", <html><online style="color:purple">『한국민족문화대백과사전』<sup>online</sup></online></html>, 한국학중앙연구원.</ref> |

| − | + | =='''내용'''== | |

| + | 1962년 12월 20일 국보 제13호로 지정되었다. 무위사에 현존하는 건물 대부분은 이 사찰을 네 번째로 중건한 1555년 건립한 것이나, 1956년경 수리공사 때 뒷벽의 벽화 명문(銘文)에서 “十二年 丙申 三月初 吉畵成(십이년 병신 삼월초 길화성)”라는 기록을 통해 이 극락전만은 적어도 1476년([[조선 성종|성종]] 7)보다 앞서 지어진 건물임이 밝혀졌다.<ref>"[http://www.doopedia.co.kr/doopedia/master/master.do?_method=view&MAS_IDX=101013000698560 강진 무위사 극락보전]", <html><online style="color:purple">『두산백과』<sup>online</sup></online></html>.</ref> | ||

| − | + | 극락보전은 앞면 3칸·옆면 3칸 크기다. 지붕은 옆면에서 볼 때 사람 인(人)자 모양인 맞배지붕 형식이다.<ref>"[http://www.cha.go.kr/korea/heritage/search/Culresult_Db_View.jsp?mc=NS_04_03_01&VdkVgwKey=11,00130000,36 강진 무위사 극락보전]", 문화재검색, <html><online style="color:purple">『문화유산정보』<sup>online</sup></online></html>, 문화재청.</ref> 이 건물은 곡선 재료를 많이 쓰던 고려 후기의 건축과 달리, 직선 재료를 사용하여 간결하면서도 짜임새가 균형이 있어 조선 초기의 양식을 뛰어나게 갖추고 있는 건물로 주목 받고 있다.<ref>"[http://www.cha.go.kr/korea/heritage/search/Culresult_Db_View.jsp?mc=NS_04_03_01&VdkVgwKey=11,00130000,36 강진 무위사 극락보전]", 문화재검색, <html><online style="color:purple">『문화유산정보』<sup>online</sup></online></html>, 문화재청.</ref> | |

| − | + | 건물 안 뒤쪽 중앙부에 불단을 마련하여 [[강진 무위사 아미타여래삼존좌상|아미타삼존불좌상(阿彌陀三尊佛坐像)]]을 봉안했고, 측면 벽에도 조선 전기 작품으로 보이는 벽화들이 있었는데 해체 수리하면서 벽체 그대로 뜯어내 보존 전시하고 있다.<ref>김동현, "[http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Index?contents_id=E0019188 강진 무위사 극락보전]", <html><online style="color:purple">『한국민족문화대백과사전』<sup>online</sup></online></html>, 한국학중앙연구원.</ref> | |

| − | [http:// | ||

| − | + | 극락보전은 1934년 일제가 국보 제13호로 지정했으나 1962년 우리 정부가 다시 국보 제13호로 지정했다.<ref>신정일, 『신정일의 새로 쓰는 택리지 9 : 우리 산하』, 다음생각, 2012. 온라인 참조: "[http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1721395&cid=43723&categoryId=43732 조선의 선비 같은 무위사의 극락보전]", 신정일의 새로 쓰는 택리지 9 - 우리 산하, <html><online style="color:purple">『네이버 지식백과』<sup>online</sup></online></html>.</ref> | |

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | === | + | =='''지식 관계망'''== |

| − | + | *'''강진 무위사 선각대사탑비와 선각대사 형미 지식관계망''' | |

| − | + | <html> | |

| − | + | <script>function reload() {window.location.reload();} </script> | |

| − | + | <input type="button" value="Graph" onclick="reload();"> | |

| − | + | <iframe width="100%" height="740px" src="https://dh.aks.ac.kr/Encyves/Graph/D017/monk_hyeongmi.htm" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> | |

| − | + | </html> | |

| − | + | ||

| − | + | ===관계정보=== | |

| − | |- | + | {|class="wikitable sortable" style="background:white; text-align: center; width:100%;" |

| − | | | + | !style="width:30%"|항목A!!style="width:30%"|항목B!!style="width:25%"|관계!!style="width:15%"|비고 |

|- | |- | ||

| − | | [[강진 무위사 | + | | [[강진 무위사 극락보전]] || [[강진 무위사]] || A는 B에 있다 || |

|- | |- | ||

| − | | [[강진 무위사 | + | | [[강진 무위사 극락전 아미타여래삼존벽화]] || [[강진 무위사 극락보전]] || A는 B에 있다 || |

|- | |- | ||

| + | | [[강진 무위사 아미타여래삼존좌상]] || [[강진 무위사 극락보전]] || A는 B에 있다 || | ||

|} | |} | ||

| − | = | + | =='''시각자료'''== |

| + | ===갤러리=== | ||

| + | <gallery mode=packed heights=200px> | ||

| + | 파일:GangJinMuwisaGueknakbojeon.jpg|강진 무위사 극락보전<ref>[http://www.cha.go.kr/korea/heritage/search/Directory_Image.jsp?VdkVgwKey=11,00130000,36&imgfname=1612406.jpg&dirname=national_treasure&photoname=%EA%B0%95%EC%A7%84%20%EB%AC%B4%EC%9C%84%EC%82%AC%20%EA%B7%B9%EB%9D%BD%EB%B3%B4%EC%A0%84%20%EC%9D%98%20%EA%B2%A8%EC%9A%B8&photoid=1612406 강진 무위사 극락보전의 겨울]", 문화재검색, <html><online style="color:purple">『문화유산정보』<sup>online</sup></online></html>, 문화재청.</ref> | ||

| + | </gallery> | ||

| + | |||

| + | =='''주석'''== | ||

<references/> | <references/> | ||

| + | |||

| + | =='''참고문헌'''== | ||

| + | * 김동현, "[http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Index?contents_id=E0019188 강진 무위사 극락보전]", <html><online style="color:purple">『한국민족문화대백과사전』<sup>online</sup></online></html>, 한국학중앙연구원. | ||

| + | * "[http://www.doopedia.co.kr/doopedia/master/master.do?_method=view&MAS_IDX=101013000698560 강진 무위사 극락보전]", <html><online style="color:purple">『두산백과』<sup>online</sup></online></html>. | ||

| + | * "[http://www.cha.go.kr/korea/heritage/search/Culresult_Db_View.jsp?mc=NS_04_03_01&VdkVgwKey=11,00130000,36 강진 무위사 극락보전]", 문화재검색, <html><online style="color:purple">『문화유산정보』<sup>online</sup></online></html>, 문화재청. | ||

| + | * 신정일, 『신정일의 새로 쓰는 택리지 9 : 우리 산하』, 다음생각, 2012. 온라인 참조: "[http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1721395&cid=43723&categoryId=43732 조선의 선비 같은 무위사의 극락보전]", 신정일의 새로 쓰는 택리지 9 - 우리 산하, <html><online style="color:purple">『네이버 지식백과』<sup>online</sup></online></html>. | ||

| + | |||

| + | {{승탑비문 Top icon}} | ||

| + | [[분류:불교 사찰의 승탑비문]] [[분류:문화유산]] | ||

2024년 3월 29일 (금) 10:52 기준 최신판

| 강진 무위사 극락보전 (康津 無爲寺 極樂寶殿) |

|

| 대표명칭 | 강진 무위사 극락보전 |

|---|---|

| 한자표기 | 康津 無爲寺 極樂寶殿 |

| 영문명칭 | Geungnakbojeon Hall of Muwisa Temple, Gangjin |

| 지정번호 | 국보 제13호 |

| 지정일 | 1962년 12월 20일 |

| 소장처 | 강진 무위사 |

| 관련유물유적 | 강진 무위사 아미타여래삼존좌상, 강진 무위사 극락전 아미타여래삼존벽화 |

|

|

|

정의

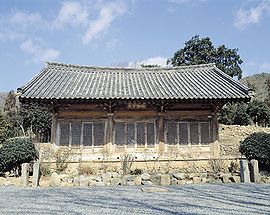

전라남도 강진군 성전면 무위사(無爲寺)에 있는 조선 전기의 불전.[1]

내용

1962년 12월 20일 국보 제13호로 지정되었다. 무위사에 현존하는 건물 대부분은 이 사찰을 네 번째로 중건한 1555년 건립한 것이나, 1956년경 수리공사 때 뒷벽의 벽화 명문(銘文)에서 “十二年 丙申 三月初 吉畵成(십이년 병신 삼월초 길화성)”라는 기록을 통해 이 극락전만은 적어도 1476년(성종 7)보다 앞서 지어진 건물임이 밝혀졌다.[2]

극락보전은 앞면 3칸·옆면 3칸 크기다. 지붕은 옆면에서 볼 때 사람 인(人)자 모양인 맞배지붕 형식이다.[3] 이 건물은 곡선 재료를 많이 쓰던 고려 후기의 건축과 달리, 직선 재료를 사용하여 간결하면서도 짜임새가 균형이 있어 조선 초기의 양식을 뛰어나게 갖추고 있는 건물로 주목 받고 있다.[4]

건물 안 뒤쪽 중앙부에 불단을 마련하여 아미타삼존불좌상(阿彌陀三尊佛坐像)을 봉안했고, 측면 벽에도 조선 전기 작품으로 보이는 벽화들이 있었는데 해체 수리하면서 벽체 그대로 뜯어내 보존 전시하고 있다.[5]

극락보전은 1934년 일제가 국보 제13호로 지정했으나 1962년 우리 정부가 다시 국보 제13호로 지정했다.[6]

지식 관계망

- 강진 무위사 선각대사탑비와 선각대사 형미 지식관계망

관계정보

| 항목A | 항목B | 관계 | 비고 |

|---|---|---|---|

| 강진 무위사 극락보전 | 강진 무위사 | A는 B에 있다 | |

| 강진 무위사 극락전 아미타여래삼존벽화 | 강진 무위사 극락보전 | A는 B에 있다 | |

| 강진 무위사 아미타여래삼존좌상 | 강진 무위사 극락보전 | A는 B에 있다 |

시각자료

갤러리

강진 무위사 극락보전[7]

주석

- ↑ 김동현, "강진 무위사 극락보전",

『한국민족문화대백과사전』online , 한국학중앙연구원. - ↑ "강진 무위사 극락보전",

『두산백과』online . - ↑ "강진 무위사 극락보전", 문화재검색,

『문화유산정보』online , 문화재청. - ↑ "강진 무위사 극락보전", 문화재검색,

『문화유산정보』online , 문화재청. - ↑ 김동현, "강진 무위사 극락보전",

『한국민족문화대백과사전』online , 한국학중앙연구원. - ↑ 신정일, 『신정일의 새로 쓰는 택리지 9 : 우리 산하』, 다음생각, 2012. 온라인 참조: "조선의 선비 같은 무위사의 극락보전", 신정일의 새로 쓰는 택리지 9 - 우리 산하,

『네이버 지식백과』online . - ↑ 강진 무위사 극락보전의 겨울", 문화재검색,

『문화유산정보』online , 문화재청.

참고문헌

- 김동현, "강진 무위사 극락보전",

『한국민족문화대백과사전』online , 한국학중앙연구원. - "강진 무위사 극락보전",

『두산백과』online . - "강진 무위사 극락보전", 문화재검색,

『문화유산정보』online , 문화재청. - 신정일, 『신정일의 새로 쓰는 택리지 9 : 우리 산하』, 다음생각, 2012. 온라인 참조: "조선의 선비 같은 무위사의 극락보전", 신정일의 새로 쓰는 택리지 9 - 우리 산하,

『네이버 지식백과』online .