"김정호"의 두 판 사이의 차이

| (사용자 3명의 중간 판 172개는 보이지 않습니다) | |||

| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||

| + | {{틀:역사인물초상화 Top icon}} | ||

{{인물정보 | {{인물정보 | ||

| − | |대표명칭 = | + | |사진= joseon_mid_etc1.png |

| − | | | + | |사진출처= |

| − | | | + | |대표명칭= 김정호 |

| − | |이칭 | + | |한자표기= 金正浩 |

| − | |시대 | + | |영문명칭= |

| − | | | + | |본관= 청도(淸道) |

| − | | | + | |이칭= |

| − | | | + | |시호= |

| − | | | + | |호= 고산자(古山子) |

| − | | | + | |자= 백원(伯元)·백원(百源)·백온(伯溫)·백지(伯之) |

| + | |생년= 1804년 추정 | ||

| + | |몰년= 1866년 추정 | ||

| + | |출생지= 황해도 토산(兎山) | ||

| + | |사망지= | ||

| + | |시대= 조선 | ||

| + | |국적= 대한민국 | ||

| + | |대표저서= [[대동여지도]] | ||

| + | |대표직함= | ||

| + | |배우자= | ||

| + | |부= | ||

| + | |모= | ||

| + | |자녀= | ||

| + | |전임자= | ||

| + | |후임자= | ||

| + | |상훈= | ||

| + | |능묘= | ||

| + | |성격= 지리학자, 실학자 | ||

| + | |유형= 인물 | ||

}} | }} | ||

| + | =='''정의'''== | ||

| + | 조선 후기 대표적 지리학자이자, 지도 제작자이다. | ||

| − | == | + | =='''내용'''== |

| − | + | ===가계와 생애=== | |

| − | + | 김정호의 본관은 청도(淸道)로 추정한다. 황해도에서 출생하였다고 한다. 생년은 그와 친교가 깊은 [[최한기|최한기(崔漢綺)]](1803~1878)와 비슷한 연배로 추정하고, 몰년은 대동지지에서 발견된 마지막 역사적 사실의 연대를 기준으로 하여 추정한다. 생몰 연도, 고향, 주요 활동지, 본관, 가계 어느 것도 정확하게 알려진 것이 없다. 그의 후손들에 대해서도 별로 알려진 바가 없다.<ref>"[http://contents.koreanhistory.or.kr/id/N0021 김정호 (金正浩)]", <html><online style="color:purple">『한국사콘텐츠』<sup>online</sup></online></html>, 국사편찬위원회.</ref> | |

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| + | ===김정호에 대한 기록=== | ||

| + | 김정호에 대한 기록은 『[[청구도]]』에 수록된 [[최한기]]의 「청구도제(靑邱圖題)」, [[이규경]]의 『[[오주연문장전산고|오주연문장전산고(五洲衍文長箋散稿)]]』에 수록된 「만국경위지구도변증설(萬國經緯地地球圖辨證說」과 「지지변증설(地志辨證說)」, [[신헌]]의 『[[금당초고|금당초고(琴堂初槁)]]』에 수록된 「대동방여도서(大東方輿圖序)」, [[유재건]]의 『[[이향견문록|이향견문록(里鄕見聞錄)]]』에 수록된 「김고산정호(金古山正浩)」에 불과하다.<br/> | ||

| + | * [[유재건]]의 『[[이향견문록|이향견문록(里鄕見聞錄)]]』에 김정호에 대한 기록이 있는 것으로 보아 중인 이하의 신분일 것으로 추정<ref>"유재건의...추정" : "[http://contents.koreanhistory.or.kr/id/N0021 김정호 (金正浩)]", <html><online style="color:purple">『한국사콘텐츠』<sup>online</sup></online></html>, 국사편찬위원회.</ref>할 수 있는데, [[이향견문록]]은 조선 초기 이래의 하층계급 출신으로 각 방면에 뛰어난 인물의 행적을 기록한 문헌이기 때문이다. | ||

| + | {{Blockquote| 김정호는 스스로 호를 고산자(古山子)라 하였는데, 공교한 재주가 많고 지리학에 관심이 있었다. 두루 찾아보고 널리 수집하여 일찍이 <지구도>를 제작하였고, 또 <<[[대동여지도]]>>를 만들었는데, 능란하게 그림을 그리고 새겨 인쇄해 세상에 펴냈다. 상세하고 정밀함이 고금에 견줄만한 것이 없는데, 내가 한 질을 구해 보았더니 진실로 보배라 여길만했다. 또 <<[[동국여지도]]>> 10권을 편비했는데, 미처 탈고하지 못하고 죽었으니 정말 애석한 일이다. 재주가 많아 그림도 잘 그리고 조각도 잘 했는데 특히 지리학에 깊이 빠져 지도와 지리지를 깊이 고찰하고 널리 수집하여 <<[[대동여지도]]>>를 만들었다. | ||

| + | |출처= 유재건, 『이향견문록』, 글항아리, 2008. | ||

| + | }} | ||

| + | * [[최한기]]가 쓴 『[[청구도]]』 제문을 통해 김정호는 [[최한기|최한기(崔漢綺)]](1803~1878)와 비슷한 연배로 추정할 수 있다. | ||

| + | {{Blockquote| (나의) 벗 김정호는 나이가 동관(童冠)일 때부터 지도와 지리지에 깊이 뜻을 두고 오랫동안 찾아 열람하여, 여러 방법의 장점과 단점을 자세히 살폈다. 매번 한가한 때를 만나 수집한 것을 세세하게 살펴 제작 방식을 견주어 보니 곧 눈금선(方罫)을 그려 넣음에 어쩔 수 없이 물을 자르고 산을 끊었으며, 여러 고을을 흩어 놓아 진실로 표(表)를 보고 경계를 살피기가 어려웠다···(중간 생략)···그 문제점을 개선하기 위해 전도(全幅)를 구역에 따라 나누었는데, 이것은 (중국 하나라의 시조가 된) 우왕이 정전(井田)을 구획한 것을 본받은 것이고, 가장 자리의 선에 글자를 쓴 것은 태평성대(昭代)를 (이룰 수 있게 하는) 달력(曆算)의 표시 방법을 모방한 것이다. | ||

| + | |출처= "[http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=3353359&cid=58246&categoryId=58246 김정호를 기억한 사람들]", 김정호의 꿈, 대동여지도의 탄생, <html><online style="color:purple">『네이버 지식백과』<sup>online</sup></online></html>. | ||

| + | }} | ||

| + | * 1876년 일본과의 [[강호도조약]], 1882년 미국과의 [[조미수호통상조약]] 체결의 책임자를 역임하였던 [[신헌]]의 『[[금당초고|금당초고(琴堂初槁)]]』 서문에도 김정호 관련 기록이 등장한다. | ||

| + | {{Blockquote| 나([[신헌]])는 일찍이 우리나라 지도에 뜻을 두고 [[비변사]]와 [[규장각]]에 소장된 것, 오래된 집안에 좀먹다 남은 것들을 널리 수집하여 증정(證定)하고, 여러 본들을 서로 참고하고, 여러 책들에 근거하여 합쳐서 편입하였다. 이리하여 김백원군(김정호)과 그것을 모의하고 완성시키도록 위촉하였다. 증명하고 입으로 전해주어 수십 년 걸려 비로소 한 부를 만들었는데 모두 23권이다. | ||

| + | |출처= "[http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=3353359&cid=58246&categoryId=58246 김정호를 기억한 사람들]", 김정호의 꿈, 대동여지도의 탄생, <html><online style="color:purple">『네이버 지식백과』<sup>online</sup></online></html>. | ||

| + | }} | ||

| + | ===활동과 업적=== | ||

| + | ====청구도 제작==== | ||

| + | 김정호의 첫 전국지도인 [[청구도]]는 기존 지도에 대한 비판의식으로부터 나왔다. 그는 기존 지도의 문제점에 대해서 지적하기를, 지도 위에 방안선을 그리다 보니 강을 자르고 산을 끊는 것을 피할 수 없으며, 여러 고을을 나누어 흩어 놓으니 표를 살펴도 경계를 알기가 어렵다고 하였다.<br/> | ||

| + | 1834년(순조 34)에 필사본 전국지도로 만들어진 [[청구도]]는 분첩식으로 제작된 기존의 조선전도들과 차별화하여 보통의 책과 같은 장정을 선택하였다. 또 전국을 동서 22판, 남북 29층으로 나누어서 홀수 층의 지도를 제1책에 담고 짝수층의 지도는 제2책에 담았다. 두 책을 상하로 붙여 펼칠 경우에는 서로 인접한 두 층의 지도를 한꺼번에 볼 수 있도록 기획한 것이다. 또 일종의 색인지도에 해당하는 본조팔도주현도총목을 두어 보고자 하는 지역의 지도를 쉽고 빠르게 찾을 수 있도록 하였다.<br/> | ||

| + | 내용적으로는 지도와 지지의 장점을 동시에 취할 수 있는 방법으로 지도에 역사지리정보를 기입하는 발상을 하였다. 즉 모든 고을마다 호구 수, 토지 면적, 군사의 총수, 세금으로 거두어들인 곡식의 총량, 한성까지의 거리 등을 기록하고, 중요한 역사적 사건이 있었던 곳에는 그 내용을 기록하였다.<ref>"[http://contents.koreanhistory.or.kr/id/N0021 김정호 (金正浩)]", <html><online style="color:purple">『한국사콘텐츠』<sup>online</sup></online></html>, 국사편찬위원회.</ref> | ||

| + | 조선 후기 실학자 [[이규경]]은 김정호의 [[청구도]]에 대해 『[[오주연문장전산고|오주연문장전산고(五洲衍文長箋散稿)]]』에서 아래와 같이 말했다. | ||

| + | {{Blockquote| 최근에 김정호란 사람이 우리나라의 지도([[청구도]]) 2권을 저술했다. 별도로 바둑판처럼 만들어 번호를 매기고, 고을의 경계를 그었다. 각 면마다 하나의 지도로 만들어 책에 넣었는데, 번호를 따라 취해 보면 눈앞에 나열되어 손바닥을 보듯 하니 헷갈림이 없게 되었다. 그 생각하는 바가 앞 사람들을 훨씬 뛰어넘고 정밀함이 평범함을 넘어섰다. | ||

| + | |출처= "[http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=3353359&cid=58246&categoryId=58246 김정호를 기억한 사람들]", 김정호의 꿈, 대동여지도의 탄생, <html><online style="color:purple">『네이버 지식백과』<sup>online</sup></online></html>. | ||

| + | }} | ||

| + | ====지구전후도 제작==== | ||

| + | 1834년(순조 34)에 [[최한기]]가 청나라 사람 [[장정부]]의 [[지구전후도]] 탑본을 입수하여 김정호에게 새기게 하였다. 그때까지 우리나라에 지구를 목판에 새겨 지도로 만든 것은 없었다. [[지구전후도]]가 지니는 가장 큰 의의는 대중적 영향력이다. 휴대와 열람에 편리한 소규모첩의 형식으로 목판 인쇄됨으로써 이전 시기 큰 병풍으로 제작되었던 곤여만국전도나 곤여전도에 비해 대중성과 보급성을 획득했다.<ref>"[http://contents.koreanhistory.or.kr/id/N0021 김정호 (金正浩)]", <html><online style="color:purple">『한국사콘텐츠』<sup>online</sup></online></html>, 국사편찬위원회.</ref> | ||

| + | ====동여도지 저술==== | ||

| + | [[청구도]]를 제작한 즈음 [[동여도지]]도 만들기 시작한 것으로 보이는데, 김정호는 서문에서 '지도로 천하의 형세를 살필 수 있고 지리지로 역대 왕조의 역사를 알 수 있으니 이는 실로 나라를 다스리는 큰 틀이다.' 라고 밝힌 바와 같이 [[동여도지]]는 지도와 지지를 함께 엮은 지리지를 추구하였다. [[이규경]]은 [[동여도지]]에 대해서 말하기를, [[동국여지승람]]을 취해 잘못된 것을 고치고 시문을 삭제하여 없는 것의 소략함을 보충했으니 매우 해박하다고 하였다.<ref>"[http://contents.koreanhistory.or.kr/id/N0021 김정호 (金正浩)]", <html><online style="color:purple">『한국사콘텐츠』<sup>online</sup></online></html>, 국사편찬위원회.</ref> | ||

| − | == | + | ====여도비지 제작==== |

| − | + | 1853년(철종 4)~1856년(철종 7) 경에는 [[최성환|최성환(崔瑆煥)]]과 함께 [[여도비지]]를 제작하였다. [[여도비지]]란 이름 역시 지도와 지지를 결합한 지리지란 뜻이지만 전도, 도별도, 도성도만 있을 뿐 고을의 지도는 수록되어 있지 않다.<ref>"[http://contents.koreanhistory.or.kr/id/N0021 김정호 (金正浩)]", <html><online style="color:purple">『한국사콘텐츠』<sup>online</sup></online></html>, 국사편찬위원회.</ref> 조선 후기 읍지에서 강조되었던 인물, 시문과 관련된 내용이 수록되지 않은 반면, 군사·경제적인 내용이 강조되었는데, 이 책의 가장 큰 특징은 각 군현의 영역과 위치·위도·경도·군인수·경지면적·인구수·서울로부터의 거리 등을 도별로 일목요연하게 정리해 놓았다는 것이다. 특히, 전국 각 군현의 경도와 위도를 기록해 놓은 유일한 책이다.<ref>"[http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Index?contents_id=E0036308 여도비지]", <html><online style="color:purple">『민족문화대백과사전』<sup>online</sup></online></html>, 한국학중앙연구원.</ref> [[동여도지]]나 [[여도비지]] 모두 지도와 지지가 결합된 지리지의 편찬을 시도한 것 같으나 성공하지 못하였고, 이후에는 지지적 속성이 강한 지리지의 편찬과 지도적 속성이 강한 지도의 제작에 각각 집중하였다.<ref>"[http://contents.koreanhistory.or.kr/id/N0021 김정호 (金正浩)]", <html><online style="color:purple">『한국사콘텐츠』<sup>online</sup></online></html>, 국사편찬위원회.</ref> | |

| − | == | + | ====대동여지도 제작==== |

| − | + | 일반적으로 호칭되는 목판본의 『[[대동여지도]]』 22첩(帖)은 김정호가 1861년에 편찬·간행하고 1864년에 재간한 22첩의 병풍식(또는 절첩식) 전국 지도첩이다. 김정호는 우리나라 전체를 남북 120리 22층으로 나누고 동서 80리 간격으로 19판(版)으로 각 층에 해당하는 지역의 지도를 각각 1권의 책으로 접어서 엮었다. 1첩 한 면의 남북 길이가 약 30㎝이기 때문에 22첩을 모두 연결하면 세로 약 6.6m, 가로 4.0m에 이르는 초대형 조선전도가 된다. 크기 때문에 휴대와 열람에 어려운 단점을 극복하기 위해 전국을 동서와 남북 각각 80리와 120리의 동일 간격으로 나누어 최북단의 1층부터 최남단의 22층까지 22첩으로 분리하여 수록하여 병풍처럼 접고 펼 수 있게 한 것이다. 책으로 제본된 이전 시기의 지도와는 달리 첩을 펼쳐서 상하·좌우로 연결시켜 볼 수 있도록 고안된 지도로서의 특수성이 있다.<ref>"[http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Index?contents_id=E0014266 대동여지도]", <html><online style="color:purple">『한국민족문화대백과사전』<sup>online</sup></online></html>, 한국학중앙연구원.</ref><br/> | |

| + | 또한, [[청구도]]의 색인지도인 본조팔도주현도총목 대신에 각 첩에 수록된 고을의 이름을 표지에 적어 찾아보게 하는 방식으로 찾아보기 기능을 보완하였고, 12개의 기호를 사용하였던 [[청구도]]에 비해 22개의 기호를 사용함으로써 지도적 속성을 더욱 강화하였고, 무엇보다도 목판본으로 제작하여 보급성을 고려하였다.<ref>"[http://contents.koreanhistory.or.kr/id/N0021 김정호 (金正浩)]", <html><online style="color:purple">『한국사콘텐츠』<sup>online</sup></online></html>, 국사편찬위원회.</ref> <br/> | ||

| + | 또 [[대동여지도]]에는 두 점의 서울지도를 수록함으로써 수도지역의 지도를 특화시켰다. 경조오부도는 조선의 수도를 관장하는 한성부의 관할 지역 전체를 대상으로 하는 광역의 서울지도이고, 도성도는 왕궁과 각종 관청 등 국가 중요시설이 집중되어 있는, 한성 성곽 내부의 시가지를 상세히 그린 지도이다. [[대동여지도]]에 수록된 다른 지역보다 훨씬 큰 축척으로 제작되어 수도 지역의 상세한 지리정보를 전하고 있다.<ref>"[http://contents.koreanhistory.or.kr/id/N0021 김정호 (金正浩)]", <html><online style="color:purple">『한국사콘텐츠』<sup>online</sup></online></html>, 국사편찬위원회.</ref> | ||

| − | + | =='''지식 관계망'''== | |

| + | * '''[http://dh.aks.ac.kr/Encyves/Graph/E031/E031.htm 김정호 그래프]''' | ||

| + | <html> | ||

| + | <script>function reload() {window.location.reload();} </script> | ||

| + | <input type="button" value="Graph" onclick="reload();"> | ||

| + | <iframe width="100%" height="670px" src="http://dh.aks.ac.kr/Encyves/Graph/E031/E031.htm" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> | ||

| + | </html> | ||

| − | + | ===관계정보=== | |

| − | + | {|class="wikitable" style="background:white; text-align: center; width:100%;" | |

| − | + | !style="width:30%"|항목A!!style="width:30%"|항목B!!style="width:25%"|관계!!style="width:15%"|비고 | |

| − | + | |- | |

| − | + | | [[김태-김정호의 대동여지도]] || [[김정호]]|| A는 B를 소재로 삼았다 || A ekc:depicts B | |

| − | + | |- | |

| − | + | | [[김정호 표준영정]] || [[김정호]] || A는 B를 묘사하였다 || A ekc:depicts B | |

| − | + | |- | |

| − | + | | [[청구도]] || [[김정호]] || A는 B에 의해 제작되었다 || A dcterms:creator B | |

| − | + | |- | |

| − | + | | [[청구도]] || [[청구도제]] || A는 B를 포함한다 || A dcterms:hasPart B | |

| − | + | |- | |

| − | + | | [[청구도제]] || [[최한기]] || A는 B가 썼다 || A dcterms:creator B | |

| − | + | |- | |

| − | + | | [[최한기]] || [[김정호]] || A는 B와 교유하였다 || A foaf:knows B | |

| − | + | |- | |

| − | + | | [[김정희]] || [[최한기]] || A는 B의 스승이다 || A ekc:hasDisciple B | |

| − | + | |- | |

| − | + | | [[최한기]] || [[지구전후도]] || A는 B와 관련이 있다 || A edm:isRelatedTo B | |

| − | + | |- | |

| − | + | | [[지구전후도]] || [[김정호]] || A는 B에 의해 제작되었다 || A dcterms:creator B | |

| − | + | |- | |

| − | + | | [[동여도지]] || [[김정호]] ||A는 B에 의해 저술되었다 || A dcterms:creator B | |

| − | + | |- | |

| − | + | | [[여도비지]] || [[김정호]] ||A는 B에 의해 저술되었다 || A dcterms:creator B | |

| − | + | |- | |

| − | + | | [[여도비지]] || [[최성환]] ||A는 B에 의해 저술되었다 || A dcterms:creator B | |

| − | + | |- | |

| − | + | | [[대동여지도]] || [[김정호]] || A는 B에 의해 제작되었다 || A dcterms:creator B | |

| − | + | |- | |

| − | + | | [[이향견문록]] || [[김정호]]|| A는 B를 언급하였다 || A ekc:mentions B | |

| − | + | |- | |

| − | + | | [[이향견문록]] || [[유재건]] ||A는 B에 의해 저술되었다 || A dcterms:creator B | |

| − | + | |- | |

| − | + | | [[오주연문장전산고]] || [[김정호]]|| A는 B를 언급하였다 || A ekc:mentions B | |

| − | + | |- | |

| − | + | |[[오주연문장전산고]] || [[이규경]] ||A는 B에 의해 저술되었다 || A dcterms:creator B | |

| − | + | |- | |

| − | + | | [[금당초고]] || [[김정호]]|| A는 B를 언급하였다 || A ekc:mentions B | |

| − | + | |- | |

| − | + | | [[금당초고]] || [[신헌]] ||A는 B에 의해 저술되었다 || A dcterms:creator B | |

| − | + | |- | |

| − | + | | [[신헌]] || [[김정호]] || A는 B와 교유하였다 || A foaf:knows B | |

| − | + | |- | |

| − | + | | [[신헌]] || [[최한기]] || A는 B와 교유하였다 || A foaf:knows B | |

| − | + | |- | |

| − | + | | [[김정희]] || [[신헌]] || A는 B의 스승이다 || A ekc:hasDisciple B | |

| − | + | |- | |

| − | + | | [[정약용]] || [[신헌]] || A는 B의 스승이다 || A ekc:hasDisciple B | |

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | [[ | ||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

|- | |- | ||

| − | + | | [[정약용]] || [[의순]] || A는 B의 스승이다 || A ekc:hasDisciple B | |

|- | |- | ||

| − | |[[ | + | | [[신헌]] || [[의순]] || A는 B와 교유하였다 || A foaf:knows B |

|- | |- | ||

| − | |[[ | + | | [[의순]] || [[김정희]] || A는 B와 교유하였다 || A foaf:knows B |

|- | |- | ||

| − | | | + | |} |

| + | |||

| + | ===시간정보=== | ||

| + | {|class="wikitable" style="background:white; width:100%; | ||

| + | !style="width:20%px"|시간정보!!style="width:80%px"|내용 | ||

| + | |- | ||

| + | | 1834년 || [[김정호]]가 [[청구도]] 2책을 편찬하였다 | ||

|- | |- | ||

| − | | | + | | 1834년 || [[김정호]]가 [[지구전후도]]를 판각하였다 |

|- | |- | ||

| − | | | + | | 1834년-1845년 || [[김정호]]가 [[동여도지]] 20책을 편찬하였다 |

|- | |- | ||

| − | |[[김정호]] | + | | 1850년-1856년 || [[김정호]]가 [[최성환]]과 함께 [[여도비지]] 20책을 편찬하였다 |

|- | |- | ||

| − | |[[김정호]] | + | | 1861년 || [[김정호]]가 목판본 22첩 [[대동여지도]]를 간행하였다 |

|- | |- | ||

| − | |||

|} | |} | ||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | ==''' | + | =='''시각자료'''== |

| − | + | ===가상현실=== | |

| − | + | ===갤러리=== | |

| − | + | <gallery mode=packed caption=" " heights=180px style="float:center" > | |

| + | 파일:역사인물_인물_김정호_지구전후도.jpg| 지구전후도<ref>"[http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Index?contents_id=E0054095 지구전후도]", <html><online style="color:purple">『한국민족문화대백과사전』<sup>online</sup></online></html>, 한국학중앙연구원.</ref> | ||

| + | 파일:역사인물_인물_김정호_청구도.jpg| 청구도 중 본조팔도주현도총목<ref>홍시환, "[http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Index?contents_id=E0056274 청구도]", <html><online style="color:purple">『한국민족문화대백과사전』<sup>online</sup></online></html>, 한국학중앙연구원.</ref> | ||

| + | 파일:역사인물_인물_김정호_여도비지.jpg|여도비지<ref>양보경, "[http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Index?contents_id=E0036308 여도비지]", <html><online style="color:purple">『한국민족문화대백과사전』<sup>online</sup></online></html>, 한국학중앙연구원.</ref> | ||

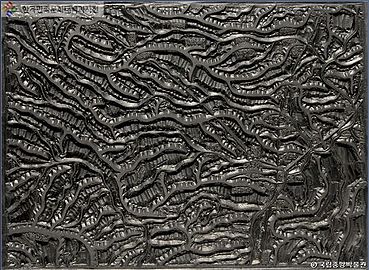

| + | 파일:역사인물_인물_김정호_대동여지도.jpg| 목판본 대동여지도<ref>장상훈, "[http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Index?contents_id=E0069797 대동여지도목판]", <html><online style="color:purple">『한국민족문화대백과사전』<sup>online</sup></online></html>, 한국학중앙연구원.</ref> | ||

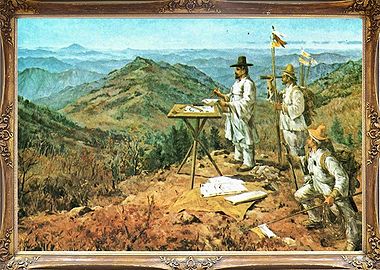

| + | 파일:김태-대동여지도(김정호)-1979s.jpg|?-1866년 [[김태-김정호의 대동여지도]] | ||

| + | </gallery> | ||

| + | |||

| + | ===영상=== | ||

| + | *'''[YTN 사이언스]김정호의 꿈과 조선시대 지도체계(게시일: 2014년 8월 10일)''' | ||

| + | <html> | ||

| + | <iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/g4ZakRt_6Dk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> | ||

| + | </html> | ||

| + | *'''[K-HERITAGE]역사를 새로 쓰게 한 발견 -대동여지도 목판(게시일: 2015년 3월 3일)''' | ||

| + | <html> | ||

| + | <iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/9CwjAKvOtWY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> | ||

| + | </html> | ||

| + | =='''주석'''== | ||

| + | <references/> | ||

| − | ==''' | + | =='''참고문헌'''== |

| + | ===인용 및 참조=== | ||

| + | #단행본 | ||

| + | #* 국립중앙도서관, 『김정호의 꿈, 대동여지도의 탄생』, 국립중앙도서관, 2011. | ||

| + | |||

| + | # 웹 자원 | ||

| + | #*"[http://contents.koreanhistory.or.kr/id/N0021 김정호 (金正浩)]", <html><online style="color:purple">『한국사콘텐츠』<sup>online</sup></online></html>, 국사편찬위원회. | ||

| + | #*"[http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=3353359&cid=58246&categoryId=58246 김정호를 기억한 사람들]", 김정호의 꿈, 대동여지도의 탄생, <html><online style="color:purple">『네이버 지식백과』<sup>online</sup></online></html>. | ||

| + | #*양보경, "[http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Index?contents_id=E0036308 여도비지]", <html><online style="color:purple">『민족문화대백과사전』<sup>online</sup></online></html>, 한국학중앙연구원. | ||

| + | #*장상훈, "[http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Index?contents_id=E0014266 대동여지도]", <html><online style="color:purple">『한국민족문화대백과사전』<sup>online</sup></online></html>, 한국학중앙연구원. | ||

| − | |||

| − | |||

| − | [[분류: | + | [[분류:역사인물]][[분류:인물]] |

2017년 11월 28일 (화) 13:36 기준 최신판

| 김정호(金正浩) | |

| 대표명칭 | 김정호 |

|---|---|

| 한자표기 | 金正浩 |

| 생몰년 | 1804년 추정-1866년 추정 |

| 본관 | 청도(淸道) |

| 호 | 고산자(古山子) |

| 자 | 백원(伯元)·백원(百源)·백온(伯溫)·백지(伯之) |

| 출생지 | 황해도 토산(兎山) |

| 시대 | 조선 |

| 국적 | 대한민국 |

| 대표저서 | 대동여지도 |

| 성격 | 지리학자, 실학자 |

| 유형 | 인물 |

목차

정의

조선 후기 대표적 지리학자이자, 지도 제작자이다.

내용

가계와 생애

김정호의 본관은 청도(淸道)로 추정한다. 황해도에서 출생하였다고 한다. 생년은 그와 친교가 깊은 최한기(崔漢綺)(1803~1878)와 비슷한 연배로 추정하고, 몰년은 대동지지에서 발견된 마지막 역사적 사실의 연대를 기준으로 하여 추정한다. 생몰 연도, 고향, 주요 활동지, 본관, 가계 어느 것도 정확하게 알려진 것이 없다. 그의 후손들에 대해서도 별로 알려진 바가 없다.[1]

김정호에 대한 기록

김정호에 대한 기록은 『청구도』에 수록된 최한기의 「청구도제(靑邱圖題)」, 이규경의 『오주연문장전산고(五洲衍文長箋散稿)』에 수록된 「만국경위지구도변증설(萬國經緯地地球圖辨證說」과 「지지변증설(地志辨證說)」, 신헌의 『금당초고(琴堂初槁)』에 수록된 「대동방여도서(大東方輿圖序)」, 유재건의 『이향견문록(里鄕見聞錄)』에 수록된 「김고산정호(金古山正浩)」에 불과하다.

- 유재건의 『이향견문록(里鄕見聞錄)』에 김정호에 대한 기록이 있는 것으로 보아 중인 이하의 신분일 것으로 추정[2]할 수 있는데, 이향견문록은 조선 초기 이래의 하층계급 출신으로 각 방면에 뛰어난 인물의 행적을 기록한 문헌이기 때문이다.

| |

김정호는 스스로 호를 고산자(古山子)라 하였는데, 공교한 재주가 많고 지리학에 관심이 있었다. 두루 찾아보고 널리 수집하여 일찍이 <지구도>를 제작하였고, 또 <<대동여지도>>를 만들었는데, 능란하게 그림을 그리고 새겨 인쇄해 세상에 펴냈다. 상세하고 정밀함이 고금에 견줄만한 것이 없는데, 내가 한 질을 구해 보았더니 진실로 보배라 여길만했다. 또 <<동국여지도>> 10권을 편비했는데, 미처 탈고하지 못하고 죽었으니 정말 애석한 일이다. 재주가 많아 그림도 잘 그리고 조각도 잘 했는데 특히 지리학에 깊이 빠져 지도와 지리지를 깊이 고찰하고 널리 수집하여 <<대동여지도>>를 만들었다. | |

| 출처: 유재건, 『이향견문록』, 글항아리, 2008. | ||

| |

(나의) 벗 김정호는 나이가 동관(童冠)일 때부터 지도와 지리지에 깊이 뜻을 두고 오랫동안 찾아 열람하여, 여러 방법의 장점과 단점을 자세히 살폈다. 매번 한가한 때를 만나 수집한 것을 세세하게 살펴 제작 방식을 견주어 보니 곧 눈금선(方罫)을 그려 넣음에 어쩔 수 없이 물을 자르고 산을 끊었으며, 여러 고을을 흩어 놓아 진실로 표(表)를 보고 경계를 살피기가 어려웠다···(중간 생략)···그 문제점을 개선하기 위해 전도(全幅)를 구역에 따라 나누었는데, 이것은 (중국 하나라의 시조가 된) 우왕이 정전(井田)을 구획한 것을 본받은 것이고, 가장 자리의 선에 글자를 쓴 것은 태평성대(昭代)를 (이룰 수 있게 하는) 달력(曆算)의 표시 방법을 모방한 것이다. | |

| 출처: "김정호를 기억한 사람들", 김정호의 꿈, 대동여지도의 탄생, | ||

- 1876년 일본과의 강호도조약, 1882년 미국과의 조미수호통상조약 체결의 책임자를 역임하였던 신헌의 『금당초고(琴堂初槁)』 서문에도 김정호 관련 기록이 등장한다.

| |

나(신헌)는 일찍이 우리나라 지도에 뜻을 두고 비변사와 규장각에 소장된 것, 오래된 집안에 좀먹다 남은 것들을 널리 수집하여 증정(證定)하고, 여러 본들을 서로 참고하고, 여러 책들에 근거하여 합쳐서 편입하였다. 이리하여 김백원군(김정호)과 그것을 모의하고 완성시키도록 위촉하였다. 증명하고 입으로 전해주어 수십 년 걸려 비로소 한 부를 만들었는데 모두 23권이다. | |

| 출처: "김정호를 기억한 사람들", 김정호의 꿈, 대동여지도의 탄생, | ||

활동과 업적

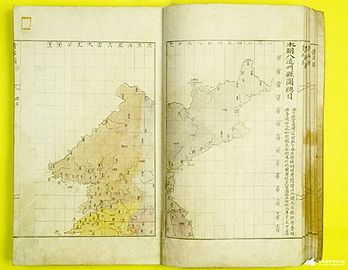

청구도 제작

김정호의 첫 전국지도인 청구도는 기존 지도에 대한 비판의식으로부터 나왔다. 그는 기존 지도의 문제점에 대해서 지적하기를, 지도 위에 방안선을 그리다 보니 강을 자르고 산을 끊는 것을 피할 수 없으며, 여러 고을을 나누어 흩어 놓으니 표를 살펴도 경계를 알기가 어렵다고 하였다.

1834년(순조 34)에 필사본 전국지도로 만들어진 청구도는 분첩식으로 제작된 기존의 조선전도들과 차별화하여 보통의 책과 같은 장정을 선택하였다. 또 전국을 동서 22판, 남북 29층으로 나누어서 홀수 층의 지도를 제1책에 담고 짝수층의 지도는 제2책에 담았다. 두 책을 상하로 붙여 펼칠 경우에는 서로 인접한 두 층의 지도를 한꺼번에 볼 수 있도록 기획한 것이다. 또 일종의 색인지도에 해당하는 본조팔도주현도총목을 두어 보고자 하는 지역의 지도를 쉽고 빠르게 찾을 수 있도록 하였다.

내용적으로는 지도와 지지의 장점을 동시에 취할 수 있는 방법으로 지도에 역사지리정보를 기입하는 발상을 하였다. 즉 모든 고을마다 호구 수, 토지 면적, 군사의 총수, 세금으로 거두어들인 곡식의 총량, 한성까지의 거리 등을 기록하고, 중요한 역사적 사건이 있었던 곳에는 그 내용을 기록하였다.[3]

조선 후기 실학자 이규경은 김정호의 청구도에 대해 『오주연문장전산고(五洲衍文長箋散稿)』에서 아래와 같이 말했다.

| |

최근에 김정호란 사람이 우리나라의 지도(청구도) 2권을 저술했다. 별도로 바둑판처럼 만들어 번호를 매기고, 고을의 경계를 그었다. 각 면마다 하나의 지도로 만들어 책에 넣었는데, 번호를 따라 취해 보면 눈앞에 나열되어 손바닥을 보듯 하니 헷갈림이 없게 되었다. 그 생각하는 바가 앞 사람들을 훨씬 뛰어넘고 정밀함이 평범함을 넘어섰다. | |

| 출처: "김정호를 기억한 사람들", 김정호의 꿈, 대동여지도의 탄생, | ||

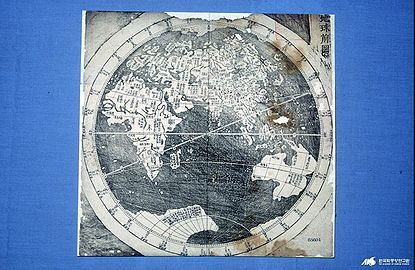

지구전후도 제작

1834년(순조 34)에 최한기가 청나라 사람 장정부의 지구전후도 탑본을 입수하여 김정호에게 새기게 하였다. 그때까지 우리나라에 지구를 목판에 새겨 지도로 만든 것은 없었다. 지구전후도가 지니는 가장 큰 의의는 대중적 영향력이다. 휴대와 열람에 편리한 소규모첩의 형식으로 목판 인쇄됨으로써 이전 시기 큰 병풍으로 제작되었던 곤여만국전도나 곤여전도에 비해 대중성과 보급성을 획득했다.[4]

동여도지 저술

청구도를 제작한 즈음 동여도지도 만들기 시작한 것으로 보이는데, 김정호는 서문에서 '지도로 천하의 형세를 살필 수 있고 지리지로 역대 왕조의 역사를 알 수 있으니 이는 실로 나라를 다스리는 큰 틀이다.' 라고 밝힌 바와 같이 동여도지는 지도와 지지를 함께 엮은 지리지를 추구하였다. 이규경은 동여도지에 대해서 말하기를, 동국여지승람을 취해 잘못된 것을 고치고 시문을 삭제하여 없는 것의 소략함을 보충했으니 매우 해박하다고 하였다.[5]

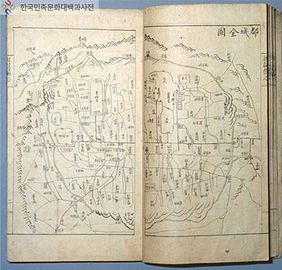

여도비지 제작

1853년(철종 4)~1856년(철종 7) 경에는 최성환(崔瑆煥)과 함께 여도비지를 제작하였다. 여도비지란 이름 역시 지도와 지지를 결합한 지리지란 뜻이지만 전도, 도별도, 도성도만 있을 뿐 고을의 지도는 수록되어 있지 않다.[6] 조선 후기 읍지에서 강조되었던 인물, 시문과 관련된 내용이 수록되지 않은 반면, 군사·경제적인 내용이 강조되었는데, 이 책의 가장 큰 특징은 각 군현의 영역과 위치·위도·경도·군인수·경지면적·인구수·서울로부터의 거리 등을 도별로 일목요연하게 정리해 놓았다는 것이다. 특히, 전국 각 군현의 경도와 위도를 기록해 놓은 유일한 책이다.[7] 동여도지나 여도비지 모두 지도와 지지가 결합된 지리지의 편찬을 시도한 것 같으나 성공하지 못하였고, 이후에는 지지적 속성이 강한 지리지의 편찬과 지도적 속성이 강한 지도의 제작에 각각 집중하였다.[8]

대동여지도 제작

일반적으로 호칭되는 목판본의 『대동여지도』 22첩(帖)은 김정호가 1861년에 편찬·간행하고 1864년에 재간한 22첩의 병풍식(또는 절첩식) 전국 지도첩이다. 김정호는 우리나라 전체를 남북 120리 22층으로 나누고 동서 80리 간격으로 19판(版)으로 각 층에 해당하는 지역의 지도를 각각 1권의 책으로 접어서 엮었다. 1첩 한 면의 남북 길이가 약 30㎝이기 때문에 22첩을 모두 연결하면 세로 약 6.6m, 가로 4.0m에 이르는 초대형 조선전도가 된다. 크기 때문에 휴대와 열람에 어려운 단점을 극복하기 위해 전국을 동서와 남북 각각 80리와 120리의 동일 간격으로 나누어 최북단의 1층부터 최남단의 22층까지 22첩으로 분리하여 수록하여 병풍처럼 접고 펼 수 있게 한 것이다. 책으로 제본된 이전 시기의 지도와는 달리 첩을 펼쳐서 상하·좌우로 연결시켜 볼 수 있도록 고안된 지도로서의 특수성이 있다.[9]

또한, 청구도의 색인지도인 본조팔도주현도총목 대신에 각 첩에 수록된 고을의 이름을 표지에 적어 찾아보게 하는 방식으로 찾아보기 기능을 보완하였고, 12개의 기호를 사용하였던 청구도에 비해 22개의 기호를 사용함으로써 지도적 속성을 더욱 강화하였고, 무엇보다도 목판본으로 제작하여 보급성을 고려하였다.[10]

또 대동여지도에는 두 점의 서울지도를 수록함으로써 수도지역의 지도를 특화시켰다. 경조오부도는 조선의 수도를 관장하는 한성부의 관할 지역 전체를 대상으로 하는 광역의 서울지도이고, 도성도는 왕궁과 각종 관청 등 국가 중요시설이 집중되어 있는, 한성 성곽 내부의 시가지를 상세히 그린 지도이다. 대동여지도에 수록된 다른 지역보다 훨씬 큰 축척으로 제작되어 수도 지역의 상세한 지리정보를 전하고 있다.[11]

지식 관계망

관계정보

| 항목A | 항목B | 관계 | 비고 |

|---|---|---|---|

| 김태-김정호의 대동여지도 | 김정호 | A는 B를 소재로 삼았다 | A ekc:depicts B |

| 김정호 표준영정 | 김정호 | A는 B를 묘사하였다 | A ekc:depicts B |

| 청구도 | 김정호 | A는 B에 의해 제작되었다 | A dcterms:creator B |

| 청구도 | 청구도제 | A는 B를 포함한다 | A dcterms:hasPart B |

| 청구도제 | 최한기 | A는 B가 썼다 | A dcterms:creator B |

| 최한기 | 김정호 | A는 B와 교유하였다 | A foaf:knows B |

| 김정희 | 최한기 | A는 B의 스승이다 | A ekc:hasDisciple B |

| 최한기 | 지구전후도 | A는 B와 관련이 있다 | A edm:isRelatedTo B |

| 지구전후도 | 김정호 | A는 B에 의해 제작되었다 | A dcterms:creator B |

| 동여도지 | 김정호 | A는 B에 의해 저술되었다 | A dcterms:creator B |

| 여도비지 | 김정호 | A는 B에 의해 저술되었다 | A dcterms:creator B |

| 여도비지 | 최성환 | A는 B에 의해 저술되었다 | A dcterms:creator B |

| 대동여지도 | 김정호 | A는 B에 의해 제작되었다 | A dcterms:creator B |

| 이향견문록 | 김정호 | A는 B를 언급하였다 | A ekc:mentions B |

| 이향견문록 | 유재건 | A는 B에 의해 저술되었다 | A dcterms:creator B |

| 오주연문장전산고 | 김정호 | A는 B를 언급하였다 | A ekc:mentions B |

| 오주연문장전산고 | 이규경 | A는 B에 의해 저술되었다 | A dcterms:creator B |

| 금당초고 | 김정호 | A는 B를 언급하였다 | A ekc:mentions B |

| 금당초고 | 신헌 | A는 B에 의해 저술되었다 | A dcterms:creator B |

| 신헌 | 김정호 | A는 B와 교유하였다 | A foaf:knows B |

| 신헌 | 최한기 | A는 B와 교유하였다 | A foaf:knows B |

| 김정희 | 신헌 | A는 B의 스승이다 | A ekc:hasDisciple B |

| 정약용 | 신헌 | A는 B의 스승이다 | A ekc:hasDisciple B |

| 정약용 | 의순 | A는 B의 스승이다 | A ekc:hasDisciple B |

| 신헌 | 의순 | A는 B와 교유하였다 | A foaf:knows B |

| 의순 | 김정희 | A는 B와 교유하였다 | A foaf:knows B |

시간정보

| 시간정보 | 내용 |

|---|---|

| 1834년 | 김정호가 청구도 2책을 편찬하였다 |

| 1834년 | 김정호가 지구전후도를 판각하였다 |

| 1834년-1845년 | 김정호가 동여도지 20책을 편찬하였다 |

| 1850년-1856년 | 김정호가 최성환과 함께 여도비지 20책을 편찬하였다 |

| 1861년 | 김정호가 목판본 22첩 대동여지도를 간행하였다 |

시각자료

가상현실

갤러리

지구전후도[12]

청구도 중 본조팔도주현도총목[13]

여도비지[14]

목판본 대동여지도[15]

?-1866년 김태-김정호의 대동여지도

영상

- [YTN 사이언스]김정호의 꿈과 조선시대 지도체계(게시일: 2014년 8월 10일)

- [K-HERITAGE]역사를 새로 쓰게 한 발견 -대동여지도 목판(게시일: 2015년 3월 3일)

주석

- ↑ "김정호 (金正浩)",

『한국사콘텐츠』online , 국사편찬위원회. - ↑ "유재건의...추정" : "김정호 (金正浩)",

『한국사콘텐츠』online , 국사편찬위원회. - ↑ "김정호 (金正浩)",

『한국사콘텐츠』online , 국사편찬위원회. - ↑ "김정호 (金正浩)",

『한국사콘텐츠』online , 국사편찬위원회. - ↑ "김정호 (金正浩)",

『한국사콘텐츠』online , 국사편찬위원회. - ↑ "김정호 (金正浩)",

『한국사콘텐츠』online , 국사편찬위원회. - ↑ "여도비지",

『민족문화대백과사전』online , 한국학중앙연구원. - ↑ "김정호 (金正浩)",

『한국사콘텐츠』online , 국사편찬위원회. - ↑ "대동여지도",

『한국민족문화대백과사전』online , 한국학중앙연구원. - ↑ "김정호 (金正浩)",

『한국사콘텐츠』online , 국사편찬위원회. - ↑ "김정호 (金正浩)",

『한국사콘텐츠』online , 국사편찬위원회. - ↑ "지구전후도",

『한국민족문화대백과사전』online , 한국학중앙연구원. - ↑ 홍시환, "청구도",

『한국민족문화대백과사전』online , 한국학중앙연구원. - ↑ 양보경, "여도비지",

『한국민족문화대백과사전』online , 한국학중앙연구원. - ↑ 장상훈, "대동여지도목판",

『한국민족문화대백과사전』online , 한국학중앙연구원.

참고문헌

인용 및 참조

- 단행본

- 국립중앙도서관, 『김정호의 꿈, 대동여지도의 탄생』, 국립중앙도서관, 2011.

- 웹 자원

- "김정호 (金正浩)",

『한국사콘텐츠』online , 국사편찬위원회. - "김정호를 기억한 사람들", 김정호의 꿈, 대동여지도의 탄생,

『네이버 지식백과』online . - 양보경, "여도비지",

『민족문화대백과사전』online , 한국학중앙연구원. - 장상훈, "대동여지도",

『한국민족문화대백과사전』online , 한국학중앙연구원.

- "김정호 (金正浩)",