"의순"의 두 판 사이의 차이

(→정의) |

(→참고문헌) |

||

| (사용자 5명의 중간 판 107개는 보이지 않습니다) | |||

| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||

| − | {{ | + | {{인물정보 |

| − | | | + | |사진= 민족기록화_인물_의순_선사의영정.jpg |

| − | |사진출처 = "[http | + | |사진출처 = 김위석, "[http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Index?contents_id=E0043304 의순]", <html><online style="color:purple">『한국민족문화대백과사전』<sup>online</sup></online></html>, 한국학중앙연구원. |

| − | | | + | |대표명칭= 의순 |

| − | | | + | |한자표기= 意恂 |

| − | |이칭 = | + | |영문명칭= |

| − | | | + | |본관= 인동(仁同) |

| − | | | + | |이칭= 초의선사 |

| − | |출생지 = | + | |시호= |

| − | |사망지 = | + | |호= 초의(草衣), 당호 일지암(一枝庵) |

| − | |시대 = 조선 | + | |자= 중부(仲孚) |

| − | |국적 = | + | |생년= 1786년 |

| − | + | |몰년= 1866년 | |

| − | |대표저서 = 초의집(草衣集), 선문사변만어(禪門四辨漫語) | + | |출생지= 전라남도 무안 |

| − | |대표직함 = 대흥사 제13대 대종사 | + | |사망지= |

| − | |상훈 = | + | |시대= 조선 |

| − | | | + | |국적= |

| − | | | + | |대표저서= 초의집(草衣集), 선문사변만어(禪門四辨漫語) |

| − | | | + | |대표직함= [[해남 대흥사]] 제13대 대종사 |

| + | |배우자= | ||

| + | |부= | ||

| + | |모= | ||

| + | |자녀= | ||

| + | |전임자= | ||

| + | |후임자= | ||

| + | |상훈= | ||

| + | |능묘= | ||

| + | |성격= 승려 | ||

| + | |유형= | ||

}} | }} | ||

| − | ==정의== | + | =='''정의'''== |

| − | 조선 후기의 | + | 조선 후기의 승려이다. |

| − | ==내용== | + | =='''내용'''== |

| − | + | ===가계와 탄생=== | |

| − | + | 1786년 전라남도 무안에서 출생하였으며 속성은 장씨이다. [[의순]]의 가계(家係)에 대해서는 상세히 알 수가 없지만, 어머니가 큰 별이 품 안으로 들어오는 꿈을 꾸고 잉태하였다고 한다.<ref>"[http://www.bubryun.com/board1/view.asp?idx=71&page=5&search=&KeyStr=&tbName=sinhaengBase 초의선사 생애와 사상]", 기초교리, <html><online style="color:purple">『법련사』<sup>online</sup></online></html>.</ref><br/> | |

| + | ===출가수행=== | ||

| + | 5세(1790년)에 강변에서 놀다가 급류에 떨어져 죽을 고비에 다다랐을 때 부근을 지나는 승려가 건져주어 살게 되었다. 그 승려가 출가할 것을 권하여 16세에 [[나주 운흥사|나주 운흥사(雲興寺)]]에서 [[민성|민성(敏聖)]]의 제자로 승려가 되었다.<br/> | ||

| + | 열아홉(1804년)이 되는 해에 영암 [[월출산]]에 혼자 올라가 산세가 기이하고 아름다워 시간 가는 줄 모르고 취해 있던중에 바다에서 떠오르는 달을 보고 깨친 바 있어 가슴에 맺힌 것이 시원하게 풀리니 가는 곳마다 꺼릴것이 없었다고 하였다. 그후 [[해남 대흥사|해남 대흥사(大興寺)]]에서 [[완호|완호(玩虎)]]를 만나 [[구족계]]를 받았으며 '초의(艸衣)'라는 법호 역시 이때 받은 것이다.<ref>"[http://www.bubryun.com/board1/view.asp?idx=71&page=5&search=&KeyStr=&tbName=sinhaengBase 초의선사 생애와 사상]", 기초교리, <html><online style="color:purple">『법련사』<sup>online</sup></online></html>.</ref><br/> | ||

| + | 22세 때부터 전국의 선지식(善知識)들을 찾아가 삼장(三藏)을 배우고 유학·도교 등 여러 교학에 통달하였으며, 범서(梵書)에도 능통하였다. 또한 탱화(幀畵)를 잘 그려서 당나라 [[오도자|오도자(吳道子)]]의 경지에 이르렀다. <ref>"[http://www.bubryun.com/board1/view.asp?idx=71&page=5&search=&KeyStr=&tbName=sinhaengBase 초의선사 생애와 사상]", 기초교리, <html><online style="color:purple">『법련사』<sup>online</sup></online></html>.</ref><br/> | ||

| − | == | + | ===활동=== |

| + | 그는 [[정약용|정약용(丁若鏞)]], [[홍현주|홍현주(洪顯周)]], [[김정희|김정희(金正喜)]], [[신위|신위(申緯)]]등과 교유하였을 뿐 아니라, 24세(1809년)에 [[강진 백련사]]에 머물면서 [[정약용]]을 스승으로 모시고 유학(儒學), 시문(詩文) 및 제다법을 배웠다고 한다. 그는 스승인 [[정약용]]의 명에따라 [[백운동도|「백운동도」]]와 [[다산도|「다산도」]]를 그렸는데, [[정약용]]은 초의의 그림과 자신의 친필 시를 합첩하여 [[백운첩|『백운첩(白雲帖)』]]을 남겼다.<br/> | ||

| − | + | 초의는 수행생활 못지않게 차(茶)에 대한 조예가 깊었는데, 차서(茶書) [[동다송|『동다송(東茶頌)』]]을 저술하여 차를 재배, 법제하는 방법 등 [[다도(茶道)]]의 이론적인 면과 실제적인 면을 크게 정리하고 발전시켰다. 1828년에는 [[지리산 칠불암]]에 머물면서 [[다신전|『다신전(茶神傳)』]]을 저술하였다. [[다신전]]은 찻잎따기, 차만들기, 차의 식별법, 차의 보관, 물을 끓이는 법, 차를 끓이는 법, 차를 마시는 법, 차의 향기, 차의 색 등 20여 가지 목차로 차에 대해 상세하게 다룬 책이다.<br/> | |

| − | < | + | |

| − | + | 의순은 일생을 통하여 선(禪)과 교(敎)를 겸하여 수도하고 중생을 제도하였다. 명성이 널리 알려지자 [[해남 대흥사]]의 동쪽 계곡으로 들어가 [[일지암(一枝庵)]]을 짓고 40여 년 동안 홀로 지관(止觀)을 닦고, [[다선삼매|다선삼매(茶禪三昧)]]에 들기도 하였다.<br/> | |

| − | </ | ||

| − | === | + | ===입적=== |

| − | + | 1866년 나이 80세, 법랍 65세에 [[의순]]은 [[일지암]]에서 서쪽을 향하여 가부좌를 하고 앉아 홀연히 입적(入寂)하였다. [[의순]]이 입적한 지 오래되도록 방안에 기이한 향기가 가득하며 안색이 평상시와 같았다고 한다. | |

| + | =='''지식 관계망'''== | ||

<html> | <html> | ||

| − | <iframe width=" | + | <script>function reload() {window.location.reload();} </script> |

| + | <input type="button" value="Graph" onclick="reload();"> | ||

| + | <iframe width="100%" height="670px" src="http://dh.aks.ac.kr/Encyves/Graph/C039/C039.htm" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> | ||

</html> | </html> | ||

| + | * '''[http://dh.aks.ac.kr/Encyves/Graph/E031/E031.htm 김정호 그래프]''' | ||

| − | == | + | ===관계정보=== |

{|class="wikitable" style="background:white; text-align: center; width:100%;" | {|class="wikitable" style="background:white; text-align: center; width:100%;" | ||

!style="width:30%"|항목A!!style="width:30%"|항목B!!style="width:25%"|관계!!style="width:15%"|비고 | !style="width:30%"|항목A!!style="width:30%"|항목B!!style="width:25%"|관계!!style="width:15%"|비고 | ||

|- | |- | ||

| − | |[[ | + | | [[정약용]] || [[의순]]|| A는 B의 스승이다 || A ekc:hasDisciple B |

| + | |- | ||

| + | | [[혜장]] || [[의순]]||A는 B의 스승이다 || A ekc:hasDisciple B | ||

| + | |- | ||

| + | | [[의순]] || [[김정희]] || A는 B와 교유하였다 || A foaf:knows B | ||

| + | |- | ||

| + | | [[의순]] || [[홍현주]] || A는 B와 교유하였다 || A foaf:knows B | ||

|- | |- | ||

| − | |[[ | + | | [[의순]] || [[신위]] || A는 B와 교유하였다 || A foaf:knows B |

|- | |- | ||

| − | |[[ | + | | [[의순]] || [[백운동 별서정원]] || A는 B를 방문하였다|| A edm:isRelatedTo B |

|- | |- | ||

| − | | | + | | [[의순]] || [[해남 대흥사]] || A는 B에서 계를 받았다 || A edm:isRelatedTo B |

|- | |- | ||

| − | | | + | | [[의순]] || [[강진 백련사]] || A는 B에서 수행하였다 || A edm:isRelatedTo B |

|- | |- | ||

| − | |[[ | + | | [[백운동도]] ||[[의순]] || A는 B가 그렸다 || A dcterms:creator B |

|- | |- | ||

| − | |[[ | + | | [[다산도]] ||[[의순]] || A는 B가 그렸다 || A dcterms:creator B |

|- | |- | ||

| − | |[[ | + | | [[백운첩]] || [[백운동도]] ||A는 B를 포함한다 || A dcterms:hasPart B |

|- | |- | ||

| − | |[[ | + | | [[백운첩]] || [[다산도]] ||A는 B를 포함한다 || A dcterms:hasPart B |

| − | | | + | |- |

| − | + | | [[다신전]] || [[의순]] || A는 B에 의해 저술되었다 || A dcterms:creator B | |

| − | |||

| − | |||

| − | |||

|- | |- | ||

| − | | | + | | [[동다송]] ||[[의순]] || A는 B에 의해 저술되었다 || A dcterms:creator B |

|- | |- | ||

| − | | | + | | [[의순]] || [[다선삼매]] || A는 B와 관련이 있다 || A edm:isRelatedTo B |

|- | |- | ||

| − | |||

|} | |} | ||

| − | == | + | =='''시각자료'''== |

| − | + | ===가상현실=== | |

| − | + | <html> | |

| − | + | <iframe width="100%" height="600" src="http://dh.aks.ac.kr/encyves/Pavilions/C039/S002/S002.htm" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> | |

| − | + | </html><br/> | |

| − | + | {{clickable button|[http://dh.aks.ac.kr/encyves/Pavilions/C039/S002/S002.htm 가상 현실 - 전체 화면 보기]}} | |

| + | |||

| + | ===갤러리=== | ||

| + | <gallery mode=packed caption="" heights=180px style="float:center" > | ||

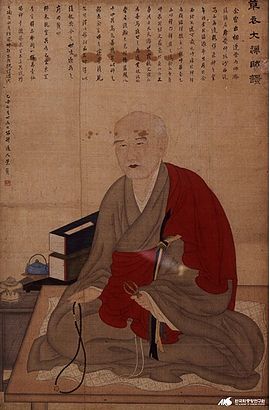

| + | 파일:민족기록화_인물_의순_선사의영정.jpg|의순의 영정<ref>김위석, "[http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Index?contents_id=E0043304 의순]", <html><online style="color:purple">『한국민족문화대백과사전』<sup>online</sup></online></html>, 한국학중앙연구원.</ref> | ||

| + | </gallery> | ||

| + | |||

| + | ===영상=== | ||

| + | *'''[MBC]다성 초의선사를 찾아서(게시일: 2016년 5월)''' | ||

| + | <html> | ||

| + | <iframe width="640" height="360" src="https://player.vimeo.com/video/168606390?byline=0&portrait=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> | ||

| + | </html> | ||

| − | == | + | =='''주석'''== |

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

<references/> | <references/> | ||

| + | =='''참고문헌'''== | ||

| + | ===인용 및 참조=== | ||

| + | #단행본 | ||

| + | #* 정민, 『강진 백운동 별서정원』, 글항아리, 2015. | ||

| + | #웹 자원 | ||

| + | #* "[http://www.bubryun.com/board1/view.asp?idx=71&page=5&search=&KeyStr=&tbName=sinhaengBase 초의선사 생애와 사상]", 기초교리, <html><online style="color:purple">『법련사』<sup>online</sup></online></html>. | ||

| + | #* 김위석, "[http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Index?contents_id=E0043304 의순]", <html><online style="color:purple">『한국민족문화대백과사전』<sup>online</sup></online></html>, 한국학중앙연구원. | ||

| + | #* "[http://www.doopedia.co.kr/doopedia/master/master.do?_method=view&MAS_IDX=101013000855764 의순]", <html><online style="color:purple">『doopedia』<sup>online</sup></online></html>, 두산백과. | ||

| + | |||

| + | ===유용한 정보=== | ||

| + | # 정동효, 윤백현, 이영희, 『차생활문화대전』, 홍익재, 2012. 온라인 참조: "[http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1634273&cid=42752&categoryId=42754 다도]", 차생활문화대전, <html><online style="color:purple">『네이버 지식백과』<sup>online</sup></online></html>. | ||

| − | [[분류:민족기록화]][[분류:인물 | + | [[분류:민족기록화]][[분류:인물]] |

2017년 12월 22일 (금) 14:58 기준 최신판

| 의순(意恂) | |

| 대표명칭 | 의순 |

|---|---|

| 한자표기 | 意恂 |

| 생몰년 | 1786년-1866년 |

| 본관 | 인동(仁同) |

| 이칭 | 초의선사 |

| 호 | 초의(草衣), 당호 일지암(一枝庵) |

| 자 | 중부(仲孚) |

| 출생지 | 전라남도 무안 |

| 시대 | 조선 |

| 대표저서 | 초의집(草衣集), 선문사변만어(禪門四辨漫語) |

| 대표직함 | 해남 대흥사 제13대 대종사 |

| 성격 | 승려 |

목차

정의

조선 후기의 승려이다.

내용

가계와 탄생

1786년 전라남도 무안에서 출생하였으며 속성은 장씨이다. 의순의 가계(家係)에 대해서는 상세히 알 수가 없지만, 어머니가 큰 별이 품 안으로 들어오는 꿈을 꾸고 잉태하였다고 한다.[1]

출가수행

5세(1790년)에 강변에서 놀다가 급류에 떨어져 죽을 고비에 다다랐을 때 부근을 지나는 승려가 건져주어 살게 되었다. 그 승려가 출가할 것을 권하여 16세에 나주 운흥사(雲興寺)에서 민성(敏聖)의 제자로 승려가 되었다.

열아홉(1804년)이 되는 해에 영암 월출산에 혼자 올라가 산세가 기이하고 아름다워 시간 가는 줄 모르고 취해 있던중에 바다에서 떠오르는 달을 보고 깨친 바 있어 가슴에 맺힌 것이 시원하게 풀리니 가는 곳마다 꺼릴것이 없었다고 하였다. 그후 해남 대흥사(大興寺)에서 완호(玩虎)를 만나 구족계를 받았으며 '초의(艸衣)'라는 법호 역시 이때 받은 것이다.[2]

22세 때부터 전국의 선지식(善知識)들을 찾아가 삼장(三藏)을 배우고 유학·도교 등 여러 교학에 통달하였으며, 범서(梵書)에도 능통하였다. 또한 탱화(幀畵)를 잘 그려서 당나라 오도자(吳道子)의 경지에 이르렀다. [3]

활동

그는 정약용(丁若鏞), 홍현주(洪顯周), 김정희(金正喜), 신위(申緯)등과 교유하였을 뿐 아니라, 24세(1809년)에 강진 백련사에 머물면서 정약용을 스승으로 모시고 유학(儒學), 시문(詩文) 및 제다법을 배웠다고 한다. 그는 스승인 정약용의 명에따라 「백운동도」와 「다산도」를 그렸는데, 정약용은 초의의 그림과 자신의 친필 시를 합첩하여 『백운첩(白雲帖)』을 남겼다.

초의는 수행생활 못지않게 차(茶)에 대한 조예가 깊었는데, 차서(茶書) 『동다송(東茶頌)』을 저술하여 차를 재배, 법제하는 방법 등 다도(茶道)의 이론적인 면과 실제적인 면을 크게 정리하고 발전시켰다. 1828년에는 지리산 칠불암에 머물면서 『다신전(茶神傳)』을 저술하였다. 다신전은 찻잎따기, 차만들기, 차의 식별법, 차의 보관, 물을 끓이는 법, 차를 끓이는 법, 차를 마시는 법, 차의 향기, 차의 색 등 20여 가지 목차로 차에 대해 상세하게 다룬 책이다.

의순은 일생을 통하여 선(禪)과 교(敎)를 겸하여 수도하고 중생을 제도하였다. 명성이 널리 알려지자 해남 대흥사의 동쪽 계곡으로 들어가 일지암(一枝庵)을 짓고 40여 년 동안 홀로 지관(止觀)을 닦고, 다선삼매(茶禪三昧)에 들기도 하였다.

입적

1866년 나이 80세, 법랍 65세에 의순은 일지암에서 서쪽을 향하여 가부좌를 하고 앉아 홀연히 입적(入寂)하였다. 의순이 입적한 지 오래되도록 방안에 기이한 향기가 가득하며 안색이 평상시와 같았다고 한다.

지식 관계망

관계정보

| 항목A | 항목B | 관계 | 비고 |

|---|---|---|---|

| 정약용 | 의순 | A는 B의 스승이다 | A ekc:hasDisciple B |

| 혜장 | 의순 | A는 B의 스승이다 | A ekc:hasDisciple B |

| 의순 | 김정희 | A는 B와 교유하였다 | A foaf:knows B |

| 의순 | 홍현주 | A는 B와 교유하였다 | A foaf:knows B |

| 의순 | 신위 | A는 B와 교유하였다 | A foaf:knows B |

| 의순 | 백운동 별서정원 | A는 B를 방문하였다 | A edm:isRelatedTo B |

| 의순 | 해남 대흥사 | A는 B에서 계를 받았다 | A edm:isRelatedTo B |

| 의순 | 강진 백련사 | A는 B에서 수행하였다 | A edm:isRelatedTo B |

| 백운동도 | 의순 | A는 B가 그렸다 | A dcterms:creator B |

| 다산도 | 의순 | A는 B가 그렸다 | A dcterms:creator B |

| 백운첩 | 백운동도 | A는 B를 포함한다 | A dcterms:hasPart B |

| 백운첩 | 다산도 | A는 B를 포함한다 | A dcterms:hasPart B |

| 다신전 | 의순 | A는 B에 의해 저술되었다 | A dcterms:creator B |

| 동다송 | 의순 | A는 B에 의해 저술되었다 | A dcterms:creator B |

| 의순 | 다선삼매 | A는 B와 관련이 있다 | A edm:isRelatedTo B |

시각자료

가상현실

갤러리

의순의 영정[4]

영상

- [MBC]다성 초의선사를 찾아서(게시일: 2016년 5월)

주석

- ↑ "초의선사 생애와 사상", 기초교리,

『법련사』online . - ↑ "초의선사 생애와 사상", 기초교리,

『법련사』online . - ↑ "초의선사 생애와 사상", 기초교리,

『법련사』online . - ↑ 김위석, "의순",

『한국민족문화대백과사전』online , 한국학중앙연구원.

참고문헌

인용 및 참조

- 단행본

- 정민, 『강진 백운동 별서정원』, 글항아리, 2015.

- 웹 자원

- "초의선사 생애와 사상", 기초교리,

『법련사』online . - 김위석, "의순",

『한국민족문화대백과사전』online , 한국학중앙연구원. - "의순",

『doopedia』online , 두산백과.

- "초의선사 생애와 사상", 기초교리,

유용한 정보

- 정동효, 윤백현, 이영희, 『차생활문화대전』, 홍익재, 2012. 온라인 참조: "다도", 차생활문화대전,

『네이버 지식백과』online .