"분류두공부시"의 두 판 사이의 차이

(→관련항목) |

(→참고문헌) |

||

| (사용자 7명의 중간 판 107개는 보이지 않습니다) | |||

| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||

{{한글고문헌 샘플 | {{한글고문헌 샘플 | ||

|이미지= 분류두공부시 언해_01.jpg | |이미지= 분류두공부시 언해_01.jpg | ||

| − | |대표명칭= 분류두공부시 | + | |대표명칭= 분류두공부시 |

| − | |한자명칭= 分類杜工部詩 | + | |한자명칭= 分類杜工部詩 |

| − | |로마자명칭= Bunryu dugongbusi | + | |로마자명칭= Bunryu dugongbusi |

|영문명칭= A first copy of Korean annotation of Dubo’s poems | |영문명칭= A first copy of Korean annotation of Dubo’s poems | ||

| − | |작자= 유윤겸, 의침 | + | |작자= [[유윤겸]], [[의침]] |

|원저자= 두보 | |원저자= 두보 | ||

| − | |작성시기= | + | |작성시기= 1482년경 |

|간행시기= 조선전기 | |간행시기= 조선전기 | ||

|간행처= | |간행처= | ||

| 22번째 줄: | 22번째 줄: | ||

}} | }} | ||

</noinclude> | </noinclude> | ||

| − | |||

| − | |||

==정의== | ==정의== | ||

| − | + | 문신 [[유윤겸]] 등과 승려 [[의침]]이 [[두보]]의 시를 주제별로 분류하고 언해(諺解)하여 간행한 초간본이다. | |

==내용== | ==내용== | ||

| − | [[두보]] | + | ===장서각 한글특별전 내용=== |

| − | 한편 150여 년 뒤인 | + | 유교적 이념을 담은 [[두보]]의 한시는 조선시대에 들어 특히 중시되었다. [[조선 세종]]부터 [[조선 성종|성종]]에 걸쳐 왕명으로 [[유윤겸]] 등의 문신과 승려 [[의침]]에게 명하여 두보의 시 1,647편과 다른 사람이 두보에게 써준 시 16편을 주제별로 분류하여 언해하게 하였다. 전체 25권 17책이었는데, 현재 권1·2·4는 전해지지 않는다. 한편 150여 년 뒤인 1632년에는 [[오숙|오숙(吳䎘)]]이 초간본을 원본으로 하여 교정본을 간행하기도 하였다. 초간본 『분류두공부시언해』는 최초의 국역 한시집이라는 의의를 지닌다. 중간본과 비교해 볼 때 지금은 사라진 순수 고유어를 풍부하게 구사하고 있으며, 중간본에는 보이지 않는 자음을 사용하고 있다는 점에서 국어국문학 연구에 매우 중요한 문헌이다.<REF>한국학중앙연구원 장서각, 『한글 - 소통과 배려의 문자』, 한국학중앙연구원 출판부, 2016, 68-69쪽.</REF> |

| − | == | + | ===세종 대의 두보시집, 찬주분류두시=== |

| − | + | [[조선 세종]] 시기에 [[집현전]] 학자들의 주도로 『[[찬주분류두시|찬주분류두시(纂註分類杜詩)]]』(주제별로 분류한 두보의 시의 주석집)가 간행되었다. 이는 당시 문장화국(文章華國: 문장으로 나라를 빛낸다)의 논리에 따라 사장(詞章:문장(文章)과 시가(詩歌)를 말함)의 필요성이 대두되고 있던 시기였기 때문이다. 그리하여 [[조선 세종]]은 [[집현전]] 관리들에게 [[두보]]의 시를 공부하고 주석을 정리하여 간행하라고 명하였다.<ref>김남이, 「조선전기 두시(杜詩) 이해의 지평과 《두시언해(杜詩諺解)》 간행의 문학사적 의미」, 『동양어문학』 제58호, 동양어문학회, 2012, 125쪽.</ref> 이때 만들어진 『찬주분류두시(纂註分類杜詩)』는 후에 만들어지는 『[[분류두공부시]]』의 바탕이 된다. | |

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | == | + | ===[[분류두공부시]]의 편찬 배경과 의의=== |

| − | + | 한편 [[조선 성종|성종]] 시기 사장(詞章)의 학풍과 경학(經學:사서오경을 연구하는 학문)을 중시하는 학풍의 사이의 간극이 점차 커져갔다. [[홍문관]]의 젊은 문신들은 사장(詞章)의 학풍을 이은 [[김종직]]의 문하생들로, 이들은 기교를 중시하는 것과는 거리를 두었다. 이들은 유교 정신([[경학]])을 세련되게 표현할 수 있는 가능성을 [[두보]]의 시에서 찾고자 하였다. [[김종직]]의 제자 [[김흔]]이 쓴 『[[분류두공부시|분류두공부시(分類杜工部詩)]]』의 서문에서 [[두보]]의 시에 담긴 충군애국(忠君愛國)의 정신은 유학의 이상이 될 만한 자질을 갖추고 있으며, 동시에 세련된 격식을 갖추었다고 밝히고 있다. 이를 보면 『분류두공부시(分類杜工部詩)』의 편찬은 '문장화국'에 기초하여 사장과 경학의 간극을 줄여 당시의 문학 논리를 정리하기 위한 국가적 작업이었음을 알 수 있다. <ref>김남이, 「조선전기 두시(杜詩) 이해의 지평과 《두시언해(杜詩諺解)》 간행의 문학사적 의미」, 『동양어문학』 제58호, 동양어문학회, 2012, 158-160쪽.</ref> | |

| − | + | ===[[분류두공부시]]의 편찬자들=== | |

| − | + | [[조선 성종]] 대 [[이창신]]은 젊은 문신들이 [[경연]]에서 두보의 시를 공부해야 한다고 건의한다. 덧붙여 그 스승으로 세종 대에 『[[찬주분류두시|찬주분류두시(纂註分類杜詩)]]』의 편찬에도 참가했던 [[유윤겸]]을 추천한다.(또한 유윤겸의 아버지 [[유방선]]은 두보의 시에 능통했던 인물이었다.) 그 결과 [[홍문관]] 문신들이 [[두보]]의 시를 본격적으로 공부하게 되었고, 『분류두공부시(分類杜工部詩)』 편찬 작업의 바탕이 마련되었다. 또한 1481년에 [[조선 성종|성종]]이 [[두보]]의 시에 대한 주석과 해석이 난무하고 있으니 이를 하나로 정리하여 편찬하라는 '언해령'을 내린다. 그리하여 [[유윤겸]]을 중심으로 하여 [[김흔]] 등의 홍문관 문신들이 『분류두공부시(分類杜工部詩)』 를 편찬한다.<ref>김남이, 「조선전기 두시(杜詩) 이해의 지평과 《두시언해(杜詩諺解)》 간행의 문학사적 의미」, 『동양어문학』 제58호, 동양어문학회, 2012, 143-147쪽.</ref> 저자로 [[유윤겸]]과 더불어 [[의침]]도 이야기된다. 장서각 한글특별전 도록에도 마찬가지로 의침이 저자로 기술되어 있다. 그러나 [[의침]]의 경우 이미 고인(故人)이었을 것으로 추정되기 때문에 『분류두공부시(分類杜工部詩)』의 편찬에 직접 참가하지는 못한 것으로 보인다. [[의침]]은 [[두보]]의 시에 능통하였으며, [[영통사]]의 주지였을 때(1399), 12살인 [[유방선]]을 만나 [[두보]]의 시를 가르쳤다고 한다. <ref>안병희, 「杜詩諺解의 書誌的 考察」, 『한국문화』 제19호, 서울대학교 규장각 한국학연구원, 1997, 7-8쪽.</ref> 이로부터 82년 뒤인 1481년에 시작된 『분류두공부시(分類杜工部詩)』의 편찬 작업에 [[의침]]이 참여하였을 것으로 보기에는 무리가 있다. | |

| − | |||

| − | * | + | ==지식 관계망== |

| − | + | *'''분류두공부시 지식관계망''' | |

| − | + | <html> | |

| + | <script>function reload() {window.location.reload();} </script> | ||

| + | <input type="button" value="Graph" onclick="reload();"> | ||

| + | <iframe width="100%" height="670px" src="http://dh.aks.ac.kr/Encyves/Graph/A023/A023.htm" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> | ||

| + | </html> | ||

| − | + | ===관계정보=== | |

| − | + | {|class="wikitable sortable" style="background:white; width:100%; text-align:center;" | |

| − | + | ! 항목A !! 항목B !! 관계 !! 비고 | |

| − | |||

| − | |||

| − | == | ||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | {|class="wikitable sortable" style=" | ||

| − | ! | ||

|- | |- | ||

| − | | | + | | [[찬주분류두시]] || [[분류두공부시]] || A는 B와 관련이 있다 ||A edm:isRelatedTo B |

|- | |- | ||

| − | | | + | | [[찬주분류두시 편찬]] || [[찬주분류두시]] || A는 B와 관련이 있다 ||A edm:isRelatedTo B |

|- | |- | ||

| − | | | + | | [[조선 세종]] || [[찬주분류두시 편찬]] || A는 B를 명령하였다 ||A edm:isRelatedTo B |

|- | |- | ||

| − | | | + | | [[집현전]] || [[찬주분류두시 편찬]] || A는 B를 주관하였다 ||A edm:isRelatedTo B |

|- | |- | ||

| − | | | + | | [[분류두공부시 편찬]] || [[분류두공부시]] || A는 B와 관련이 있다 ||A edm:isRelatedTo B |

|- | |- | ||

| − | | | + | | [[조선 성종]] || [[분류두공부시 편찬]] || A는 B를 명령하였다 ||A edm:isRelatedTo B |

| − | | | ||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

|- | |- | ||

| − | | [[ | + | | [[유윤겸]] || [[분류두공부시 편찬]] || A는 B에 참여하였다 ||A edm:isRelatedTo B |

|- | |- | ||

| − | | [[ | + | | [[의침]] || [[분류두공부시 편찬]] || A는 B에 참여하였다 ||A edm:isRelatedTo B |

|- | |- | ||

| − | | [[ | + | | [[분류두공부시]] || [[유윤겸]] || A는 B에 의해 저술되었다 ||A dcterms:creator B |

|- | |- | ||

| − | | | + | | [[분류두공부시]] || [[의침]] || A는 B에 의해 저술되었다 ||A dcterms:creator B |

|- | |- | ||

| − | | [[ | + | | [[홍문관]] || [[분류두공부시 편찬]] || A는 B를 주관하였다 ||A edm:isRelatedTo B |

|- | |- | ||

| − | | [[유윤겸]] || | + | | [[유윤겸]] || [[유방선]] || A는 아버지 B가 있다 ||A ekc:hasFather B |

|- | |- | ||

| − | | [[의침]] || | + | | [[의침]] || [[유방선]] || A는 B의 스승이다 ||A ekc:hasDisciple B |

|- | |- | ||

| − | | [[홍문관]] || | + | | [[홍문관]] || [[유윤겸]] || A는 B를 구성원으로 갖는다 ||A foaf:member B |

|- | |- | ||

| − | | [[ | + | | [[홍문관]] || [[이창신]] || A는 B를 구성원으로 갖는다 ||A foaf:member B |

|- | |- | ||

| − | | [[ | + | | [[홍문관]] || [[김흔]] || A는 B를 구성원으로 갖는다 ||A foaf:member B |

|- | |- | ||

| − | | [[ | + | | [[김종직]] || [[김흔]] || A는 B의 스승이다 ||A ekc:hasDisciple B |

|- | |- | ||

| − | | [[ | + | | [[분류두공부시]] || [[한국학중앙연구원 장서각]] || A는 B에 소장되었다 ||A edm:currentLocation B |

| − | |||

| − | |||

|- | |- | ||

|} | |} | ||

| − | ==시간정보== | + | ===시간정보=== |

{|class="wikitable" style="background:white; width:100%; | {|class="wikitable" style="background:white; width:100%; | ||

!style="width:20%px"|시간정보!!style="width:80%px"|내용 | !style="width:20%px"|시간정보!!style="width:80%px"|내용 | ||

|- | |- | ||

| − | | | + | |1443년 || [[조선 세종]]이 [[찬주분류두시]] 편찬을 명령였다. |

|- | |- | ||

| − | | | + | |1443년 || [[집현전]]이 [[찬주분류두시]] 편찬을 주관하였다. |

|- | |- | ||

| − | | | + | |1481년 || [[조선 성종]]이 [[분류두공부시]] 편찬을 명령하였다 |

|- | |- | ||

| − | | | + | |1482년 || [[홍문관]]이 [[분류두공부시]] 편찬을 주관하였다. |

|- | |- | ||

| − | |||

|} | |} | ||

| − | + | ===공간정보=== | |

| − | + | {|class="wikitable" style="background:white; width:100%; | |

| − | ==공간정보== | + | !style="width:5%px"|위도!!style="width:5%px"|경도!!style="width:90%px"|내용 |

| − | {|class="wikitable | + | |- |

| − | ! | + | | 37.39197 || 127.054387 || [[한국학중앙연구원 장서각]]은 [[분류두공부시]]를 소장하였다 |

|- | |- | ||

| − | |||

|} | |} | ||

| + | <!-- | ||

<googlemap height="250" lat="37.392230" lon="127.054384" type="terrain" zoom="14" icon="http://maps.google.com/mapfiles/marker.png"> | <googlemap height="250" lat="37.392230" lon="127.054384" type="terrain" zoom="14" icon="http://maps.google.com/mapfiles/marker.png"> | ||

37.392230, 127.054384, [[한국학중앙연구원, 장서각]] | 37.392230, 127.054384, [[한국학중앙연구원, 장서각]] | ||

</googlemap> | </googlemap> | ||

| + | --> | ||

| + | =='''시각자료'''== | ||

| + | ===갤러리=== | ||

| + | <gallery> | ||

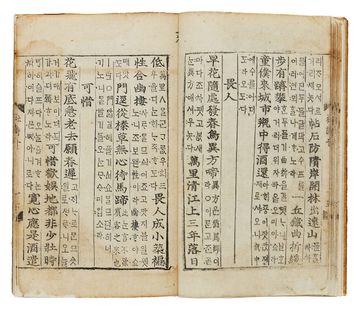

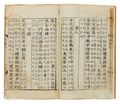

| + | 파일:분류두공부시 언해_01.jpg | 분류두공부시 01 | ||

| + | 파일:분류두공부시 언해_02.jpg | 분류두공부시 02 | ||

| + | </gallery> | ||

| + | =='''주석'''== | ||

| + | <references/> | ||

| + | =='''참고문헌'''== | ||

| + | ===더 읽을 거리=== | ||

| + | *단행본 | ||

| + | **한국정신문화연구원 인문연구실, 『杜詩와 杜詩言解 硏究』, 태학사, 1998. | ||

| + | **이의강, 『杜詩諺解硏究』, 다운샘, 2006. | ||

| + | *논문 | ||

| + | ** 안병희, 「중세어의 한글 자료에 대한 종합적인 고찰」, 『규장각』 3, 서울대학교도서관, 1979. | ||

| + | *웹자원 | ||

| + | **전재호, "[http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Index?contents_id=E0017018 두시언해]", <html><online style="color:purple"> 『한국민족문화대백과사전』<sup>online</sup></online></html>, 한국학중앙연구원. | ||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | [[분류: | + | [[분류:한글고문서]] |

| − | [[분류: | + | [[분류:전시자료]] |

| − | [[분류: | + | [[분류:문헌]] |

| − | |||

2017년 11월 21일 (화) 23:58 기준 최신판

| 분류두공부시 | |

| 한자명칭 | 分類杜工部詩 |

|---|---|

| 영문명칭 | A first copy of Korean annotation of Dubo’s poems |

| 작자 | 유윤겸, 의침 |

| 원저자 | 두보 |

| 작성시기 | 1482년경 |

| 간행시기 | 조선전기 |

| 소장처 | 한국학중앙연구원 장서각 |

| 청구기호 | D3C-33C |

| 유형 | 고서 |

| 크기(세로×가로) | 29.4×14.4㎝ |

| 판본 | 금속활자본(을해자) |

| 수량 | 1冊 |

| 표기문자 | 한글, 한자 |

목차

정의

문신 유윤겸 등과 승려 의침이 두보의 시를 주제별로 분류하고 언해(諺解)하여 간행한 초간본이다.

내용

장서각 한글특별전 내용

유교적 이념을 담은 두보의 한시는 조선시대에 들어 특히 중시되었다. 조선 세종부터 성종에 걸쳐 왕명으로 유윤겸 등의 문신과 승려 의침에게 명하여 두보의 시 1,647편과 다른 사람이 두보에게 써준 시 16편을 주제별로 분류하여 언해하게 하였다. 전체 25권 17책이었는데, 현재 권1·2·4는 전해지지 않는다. 한편 150여 년 뒤인 1632년에는 오숙(吳䎘)이 초간본을 원본으로 하여 교정본을 간행하기도 하였다. 초간본 『분류두공부시언해』는 최초의 국역 한시집이라는 의의를 지닌다. 중간본과 비교해 볼 때 지금은 사라진 순수 고유어를 풍부하게 구사하고 있으며, 중간본에는 보이지 않는 자음을 사용하고 있다는 점에서 국어국문학 연구에 매우 중요한 문헌이다.[1]

세종 대의 두보시집, 찬주분류두시

조선 세종 시기에 집현전 학자들의 주도로 『찬주분류두시(纂註分類杜詩)』(주제별로 분류한 두보의 시의 주석집)가 간행되었다. 이는 당시 문장화국(文章華國: 문장으로 나라를 빛낸다)의 논리에 따라 사장(詞章:문장(文章)과 시가(詩歌)를 말함)의 필요성이 대두되고 있던 시기였기 때문이다. 그리하여 조선 세종은 집현전 관리들에게 두보의 시를 공부하고 주석을 정리하여 간행하라고 명하였다.[2] 이때 만들어진 『찬주분류두시(纂註分類杜詩)』는 후에 만들어지는 『분류두공부시』의 바탕이 된다.

분류두공부시의 편찬 배경과 의의

한편 성종 시기 사장(詞章)의 학풍과 경학(經學:사서오경을 연구하는 학문)을 중시하는 학풍의 사이의 간극이 점차 커져갔다. 홍문관의 젊은 문신들은 사장(詞章)의 학풍을 이은 김종직의 문하생들로, 이들은 기교를 중시하는 것과는 거리를 두었다. 이들은 유교 정신(경학)을 세련되게 표현할 수 있는 가능성을 두보의 시에서 찾고자 하였다. 김종직의 제자 김흔이 쓴 『분류두공부시(分類杜工部詩)』의 서문에서 두보의 시에 담긴 충군애국(忠君愛國)의 정신은 유학의 이상이 될 만한 자질을 갖추고 있으며, 동시에 세련된 격식을 갖추었다고 밝히고 있다. 이를 보면 『분류두공부시(分類杜工部詩)』의 편찬은 '문장화국'에 기초하여 사장과 경학의 간극을 줄여 당시의 문학 논리를 정리하기 위한 국가적 작업이었음을 알 수 있다. [3]

분류두공부시의 편찬자들

조선 성종 대 이창신은 젊은 문신들이 경연에서 두보의 시를 공부해야 한다고 건의한다. 덧붙여 그 스승으로 세종 대에 『찬주분류두시(纂註分類杜詩)』의 편찬에도 참가했던 유윤겸을 추천한다.(또한 유윤겸의 아버지 유방선은 두보의 시에 능통했던 인물이었다.) 그 결과 홍문관 문신들이 두보의 시를 본격적으로 공부하게 되었고, 『분류두공부시(分類杜工部詩)』 편찬 작업의 바탕이 마련되었다. 또한 1481년에 성종이 두보의 시에 대한 주석과 해석이 난무하고 있으니 이를 하나로 정리하여 편찬하라는 '언해령'을 내린다. 그리하여 유윤겸을 중심으로 하여 김흔 등의 홍문관 문신들이 『분류두공부시(分類杜工部詩)』 를 편찬한다.[4] 저자로 유윤겸과 더불어 의침도 이야기된다. 장서각 한글특별전 도록에도 마찬가지로 의침이 저자로 기술되어 있다. 그러나 의침의 경우 이미 고인(故人)이었을 것으로 추정되기 때문에 『분류두공부시(分類杜工部詩)』의 편찬에 직접 참가하지는 못한 것으로 보인다. 의침은 두보의 시에 능통하였으며, 영통사의 주지였을 때(1399), 12살인 유방선을 만나 두보의 시를 가르쳤다고 한다. [5] 이로부터 82년 뒤인 1481년에 시작된 『분류두공부시(分類杜工部詩)』의 편찬 작업에 의침이 참여하였을 것으로 보기에는 무리가 있다.

지식 관계망

- 분류두공부시 지식관계망

관계정보

| 항목A | 항목B | 관계 | 비고 |

|---|---|---|---|

| 찬주분류두시 | 분류두공부시 | A는 B와 관련이 있다 | A edm:isRelatedTo B |

| 찬주분류두시 편찬 | 찬주분류두시 | A는 B와 관련이 있다 | A edm:isRelatedTo B |

| 조선 세종 | 찬주분류두시 편찬 | A는 B를 명령하였다 | A edm:isRelatedTo B |

| 집현전 | 찬주분류두시 편찬 | A는 B를 주관하였다 | A edm:isRelatedTo B |

| 분류두공부시 편찬 | 분류두공부시 | A는 B와 관련이 있다 | A edm:isRelatedTo B |

| 조선 성종 | 분류두공부시 편찬 | A는 B를 명령하였다 | A edm:isRelatedTo B |

| 유윤겸 | 분류두공부시 편찬 | A는 B에 참여하였다 | A edm:isRelatedTo B |

| 의침 | 분류두공부시 편찬 | A는 B에 참여하였다 | A edm:isRelatedTo B |

| 분류두공부시 | 유윤겸 | A는 B에 의해 저술되었다 | A dcterms:creator B |

| 분류두공부시 | 의침 | A는 B에 의해 저술되었다 | A dcterms:creator B |

| 홍문관 | 분류두공부시 편찬 | A는 B를 주관하였다 | A edm:isRelatedTo B |

| 유윤겸 | 유방선 | A는 아버지 B가 있다 | A ekc:hasFather B |

| 의침 | 유방선 | A는 B의 스승이다 | A ekc:hasDisciple B |

| 홍문관 | 유윤겸 | A는 B를 구성원으로 갖는다 | A foaf:member B |

| 홍문관 | 이창신 | A는 B를 구성원으로 갖는다 | A foaf:member B |

| 홍문관 | 김흔 | A는 B를 구성원으로 갖는다 | A foaf:member B |

| 김종직 | 김흔 | A는 B의 스승이다 | A ekc:hasDisciple B |

| 분류두공부시 | 한국학중앙연구원 장서각 | A는 B에 소장되었다 | A edm:currentLocation B |

시간정보

| 시간정보 | 내용 |

|---|---|

| 1443년 | 조선 세종이 찬주분류두시 편찬을 명령였다. |

| 1443년 | 집현전이 찬주분류두시 편찬을 주관하였다. |

| 1481년 | 조선 성종이 분류두공부시 편찬을 명령하였다 |

| 1482년 | 홍문관이 분류두공부시 편찬을 주관하였다. |

공간정보

| 위도 | 경도 | 내용 |

|---|---|---|

| 37.39197 | 127.054387 | 한국학중앙연구원 장서각은 분류두공부시를 소장하였다 |

시각자료

갤러리

주석

- ↑ 한국학중앙연구원 장서각, 『한글 - 소통과 배려의 문자』, 한국학중앙연구원 출판부, 2016, 68-69쪽.

- ↑ 김남이, 「조선전기 두시(杜詩) 이해의 지평과 《두시언해(杜詩諺解)》 간행의 문학사적 의미」, 『동양어문학』 제58호, 동양어문학회, 2012, 125쪽.

- ↑ 김남이, 「조선전기 두시(杜詩) 이해의 지평과 《두시언해(杜詩諺解)》 간행의 문학사적 의미」, 『동양어문학』 제58호, 동양어문학회, 2012, 158-160쪽.

- ↑ 김남이, 「조선전기 두시(杜詩) 이해의 지평과 《두시언해(杜詩諺解)》 간행의 문학사적 의미」, 『동양어문학』 제58호, 동양어문학회, 2012, 143-147쪽.

- ↑ 안병희, 「杜詩諺解의 書誌的 考察」, 『한국문화』 제19호, 서울대학교 규장각 한국학연구원, 1997, 7-8쪽.

참고문헌

더 읽을 거리

- 단행본

- 한국정신문화연구원 인문연구실, 『杜詩와 杜詩言解 硏究』, 태학사, 1998.

- 이의강, 『杜詩諺解硏究』, 다운샘, 2006.

- 논문

- 안병희, 「중세어의 한글 자료에 대한 종합적인 고찰」, 『규장각』 3, 서울대학교도서관, 1979.

- 웹자원

- 전재호, "두시언해",

『한국민족문화대백과사전』online , 한국학중앙연구원.

- 전재호, "두시언해",