"이의주-최익현 선생의 유해 환국"의 두 판 사이의 차이

| 20번째 줄: | 20번째 줄: | ||

[[최익현]]의 유해는 1906년 1월 6일 [[초량동|부산 초량동]]에 닿았는데, 작품의 중앙에 빨간 깃발에 흰 글씨로 새겨진 '춘추대의 일월고충(春秋大義 日月高忠)' 8자의 만장(輓章)과, 그 만장 옆으로 상여꾼들이 이고있는 그의 영구(靈柩)를 확인할 수 있다.<br/> | [[최익현]]의 유해는 1906년 1월 6일 [[초량동|부산 초량동]]에 닿았는데, 작품의 중앙에 빨간 깃발에 흰 글씨로 새겨진 '춘추대의 일월고충(春秋大義 日月高忠)' 8자의 만장(輓章)과, 그 만장 옆으로 상여꾼들이 이고있는 그의 영구(靈柩)를 확인할 수 있다.<br/> | ||

[[최익현]]의 제자인 [[권순도]]와 [[김영규]]가 영구를 옮기며 "이것은 대한의 배이고 대한의 땅이다."라고 울부짖으니 항구에 나와있던 시민들이 모두 [[최익현]]을 외쳐 부르며 통곡하였다고 한다.<br/> | [[최익현]]의 제자인 [[권순도]]와 [[김영규]]가 영구를 옮기며 "이것은 대한의 배이고 대한의 땅이다."라고 울부짖으니 항구에 나와있던 시민들이 모두 [[최익현]]을 외쳐 부르며 통곡하였다고 한다.<br/> | ||

| + | 하늘 왼편에 그려진 구름 한가운데에 흰 옷을 입고 있고, 갓을 쓴 사람은 그의 복장으로 미루어 보아 [[최익현]]으로 추정되고, 그의 주변에 모인 많은 이들은 일제에 항거하다 목숨을 거둔 의병들로 추정된다. | ||

| + | ===작품 배경=== | ||

| + | 작품의 배경은 [[초량동|부산 초량동]]으로, | ||

| + | 하늘이 무지개를 보냈다고 한 경련(頸聯)의 언급은 최익현의 영구를 실은 배가 초량항에 도착하였을 때 구름이 끼고 가랑비가 내리던 날씨에서 쌍무지개가 동남쪽으로 걸쳐 뜬 날씨로 변한 것을 말하는데, 이 사실은 송상도의 『기려수필(騎驢隨筆)』에도 나와 있다. 결련(結聯)의 ‘곡친귀래(哭櫬歸來)’라는 구절은 권순도와 김영규가 최익현의 관을 부여잡고 소리 내여 곡하는 모습을 말한다. | ||

| + | “선생의 대의는 우리 동국에서 천양되고 있나니/ 군자와 소인은 길이 같지 않음을 알겠도다/ 우뚝히 서 나라 위해 몸바쳐 충절의 혼백을 지녔으니/ 화란의 조짐을 막으려 임금께 직언하는 충성이라네/ 사적은 역사에 남고 꽃다운 이름 자부에 올릴 만하니/ 하늘이 무지개를 보내 상서로운 기운이 붉기도 하도다/ 널 앞에서 곡한 후 돌아와 단을 또 세우니/ 누가 다시 나라를 걱정하며 년풍(年豊)을 기원하리오(先生大義闡吾東/ 君子小人道不同/ 絶立殉身持忠魄/ 防微杜漸犯顔忠/ 事當竹帛芳名紫/ 天送虹霓瑞氣紅/ 哭櫬歸來壇又築/ 更誰憂國願年豊).” | ||

| + | [네이버 지식백과] 「의충단 제영」 [義忠壇題詠] (한국향토문화전자대전, 한국학중앙연구원) | ||

| − | |||

| − | |||

상여가 마련되어 정산(定山) 본가로 운구하는 곳에 따라 노제로 전송하고 울부짖는 민중들 때문에 하루에 10리 밖에 운구하지 못하였다. 영구는 구포, 김해, 성주, 공주를 거쳐 15일 만에 정산에 도착하여 그 해 4월(양력 5월) 노성 무동산에 안장되었다. | 상여가 마련되어 정산(定山) 본가로 운구하는 곳에 따라 노제로 전송하고 울부짖는 민중들 때문에 하루에 10리 밖에 운구하지 못하였다. 영구는 구포, 김해, 성주, 공주를 거쳐 15일 만에 정산에 도착하여 그 해 4월(양력 5월) 노성 무동산에 안장되었다. | ||

| 31번째 줄: | 35번째 줄: | ||

http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=3570565&cid=59011&categoryId=59011 | http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=3570565&cid=59011&categoryId=59011 | ||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

http://e-gonghun.mpva.go.kr/diquest/Search.do#; | http://e-gonghun.mpva.go.kr/diquest/Search.do#; | ||

2017년 5월 10일 (수) 14:30 판

| 최익현 선생의 유해 환국 | |

| 작가 | 이의주 |

|---|---|

| 제작연도 | 1976년 |

| 규격 | 300호(197x290.9cm) |

| 유형 | 계몽/항일 |

| 분류 | 유화 |

| 소장처 | 미상 |

정의

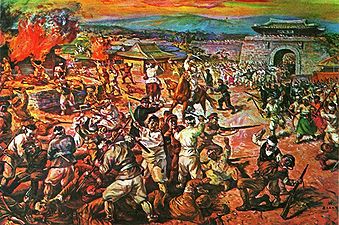

조선 말기와 대한제국의 정치인이며 독립운동가이자, 1905년 을사조약에 저항한 대표적 의병장인 최익현은 1906년 1월 1일 대마도 감옥에서 순국하였다. 최익현의 유해는 대마도 수선사(修善寺)에서 최익현과 함께 압송되어 감금되었던 임병찬이 1906년 1월 4일 제문을 읽은 이틀 후인 1월 6일 부산광역시 동구 초량동에 도착하였는데, 해당 작품은 최익현의 유해 환국을 담고 있다.

설명

작품 소재

1905년 11월 17일 강압적으로 체결된 을사조약(乙巳條約)에 대항하여 최익현은 임병찬, 임락 등과 함께 1906년 6월 전라북도 태인(泰仁)의 무성서원(武城書院)에서 거병하여, 정읍·순창을 지나 담양 방면으로 향하던중, 전주·남원 진위대와 대치하게 되었다. 그는 동족상잔의 비극을 피하기 위하여[1] 의병진을 해산하였고, 1906년 6월 14일 끝까지 남아있던 최익현 이하 13인의 의병장들(임병찬, 고석진, 김기술, 문달환, 임현주, 유종규, 조우식, 조영선, 최제학, 나기덕, 이용길, 유해용)은 경성부로 압송되었고, 2개월간 일본군사령부에 감금된 끝에 최익현과 임병찬은 8월 하순 대마도 이즈하라 위술영 경비대에 이감되었다.

최익현은 일본 정부 측의 갖은 협박과 회유를 뿌리치고 단식에 돌입하였고, 1906년 1월 1일 쓰시마 섬 감옥에서 순국하였다.[2]

최익현의 유해는 1906년 1월 6일 부산 초량동에 닿았는데, 작품의 중앙에 빨간 깃발에 흰 글씨로 새겨진 '춘추대의 일월고충(春秋大義 日月高忠)' 8자의 만장(輓章)과, 그 만장 옆으로 상여꾼들이 이고있는 그의 영구(靈柩)를 확인할 수 있다.

최익현의 제자인 권순도와 김영규가 영구를 옮기며 "이것은 대한의 배이고 대한의 땅이다."라고 울부짖으니 항구에 나와있던 시민들이 모두 최익현을 외쳐 부르며 통곡하였다고 한다.

하늘 왼편에 그려진 구름 한가운데에 흰 옷을 입고 있고, 갓을 쓴 사람은 그의 복장으로 미루어 보아 최익현으로 추정되고, 그의 주변에 모인 많은 이들은 일제에 항거하다 목숨을 거둔 의병들로 추정된다.

작품 배경

작품의 배경은 부산 초량동으로, 하늘이 무지개를 보냈다고 한 경련(頸聯)의 언급은 최익현의 영구를 실은 배가 초량항에 도착하였을 때 구름이 끼고 가랑비가 내리던 날씨에서 쌍무지개가 동남쪽으로 걸쳐 뜬 날씨로 변한 것을 말하는데, 이 사실은 송상도의 『기려수필(騎驢隨筆)』에도 나와 있다. 결련(結聯)의 ‘곡친귀래(哭櫬歸來)’라는 구절은 권순도와 김영규가 최익현의 관을 부여잡고 소리 내여 곡하는 모습을 말한다. “선생의 대의는 우리 동국에서 천양되고 있나니/ 군자와 소인은 길이 같지 않음을 알겠도다/ 우뚝히 서 나라 위해 몸바쳐 충절의 혼백을 지녔으니/ 화란의 조짐을 막으려 임금께 직언하는 충성이라네/ 사적은 역사에 남고 꽃다운 이름 자부에 올릴 만하니/ 하늘이 무지개를 보내 상서로운 기운이 붉기도 하도다/ 널 앞에서 곡한 후 돌아와 단을 또 세우니/ 누가 다시 나라를 걱정하며 년풍(年豊)을 기원하리오(先生大義闡吾東/ 君子小人道不同/ 絶立殉身持忠魄/ 防微杜漸犯顔忠/ 事當竹帛芳名紫/ 天送虹霓瑞氣紅/ 哭櫬歸來壇又築/ 更誰憂國願年豊).” [네이버 지식백과] 「의충단 제영」 [義忠壇題詠] (한국향토문화전자대전, 한국학중앙연구원)

상여가 마련되어 정산(定山) 본가로 운구하는 곳에 따라 노제로 전송하고 울부짖는 민중들 때문에 하루에 10리 밖에 운구하지 못하였다. 영구는 구포, 김해, 성주, 공주를 거쳐 15일 만에 정산에 도착하여 그 해 4월(양력 5월) 노성 무동산에 안장되었다.

[네이버 지식백과] 최익현 [崔益鉉] - 74세 나이로 의병 봉기 (독립운동가)

http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=3570565&cid=59011&categoryId=59011

http://e-gonghun.mpva.go.kr/diquest/Search.do#;

http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=2606852&cid=51941&categoryId=54774 http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=2608047&cid=51941&categoryId=54793

시각적 안내

- 그림 위에 마우스를 올려 보세요.

- 온라인 이미지맵 에디터

- 국가기록원 소장 스케치

관련 민족기록화

- 계몽/항일 소재 작품

1894년 오승윤-동학교주 전봉준

1898년 최대섭-만민공동회의 민중대회

1905년 11월 30일 손수광-충정공 민영환의 자결순국

1906년 5월 장리석-홍주성수복

1906년 정창섭-태백산전투

1907년 박기태-박승환의 자결순국

1909년 박영선-이등박문을 총살하는 안중근의사

1910년 장리석-민족을 계몽하고 있는 안창호선생

1915년 박각순-교정에 선 이승훈 선생

1919년 3월 1일 최대섭-민족대표의 독립선언

1919년 3월 1일 문학진-파고다공원의 3.1독립만세시위

1920년 손수광-청산리싸움

1920년 임직순-홍범도장군의 봉오동전투

관련항목

| 항목A | 항목B | 관계 | 비고 |

|---|---|---|---|

| 이의주 | 이의주-최익현 선생의 유해 환국 | A는 B를 그렸다 | 1976년 |

| 이의주-최익현 선생의 유해 환국 | [[ ]] | A는 B를 소재로 삼았다 | |

| 이의주-최익현 선생의 유해 환국 | [[ ] | A는 B를 소재로 삼았다 | |

| 이의주-최익현 선생의 유해 환국 | [[ ]] | A는 B를 배경으로 한다 | |

| 이의주-최익현 선생의 유해 환국 | [[ ]] | A는 B와 관련이 있다 | |

| 한국학중앙연구원 | 이의주-최익현 선생의 유해 환국 | A는 B를 대여하였다 | 1991년 11월 30일-1992년 11월 29일 |

| 지부복궐상소 | 최익현 | A는 B와 관련이 있다 | 1876년 2월 |

| 조헌 | 지부복궐상소 | A는 B와 관련이 있다 | |

| 강화도조약 | 지부복궐상소 | A는 B와 관련이 있다 | 1876년 2월 3일 |

|- | 최익현 || 을사의병 || A는 B와 관련이 있다 || |- |을사조약 || 을사의병 || A는 B와 관련이 있다 ||1905년 11월 17일

시간정보

| 시간정보 | 내용 |

|---|---|

| 1976년 | 이의주가 이의주-최익현 선생의 유해 환국를 그렸다. |

| 1991년 11월 30일-1992년 11월 29일 | 한국학중앙연구원이 이의주-최익현 선생의 유해 환국을 대여하였다 |

공간정보

| 위도 | 경도 | 내용 |

|---|---|---|

| 37.393554 | 127.053661 | 한국학중앙연구원이 이의주-최익현 선생의 유해 환국을 대여하였다 |

그래프

참고문헌

[네이버 지식백과] 「의충단 제영」 [義忠壇題詠] (한국향토문화전자대전, 한국학중앙연구원)

주석

- ↑ '최익현은 임병찬...위하여' - "을사의병",

『doopedia』online , 두산백과. 최종확인: 2017년 05월 10일. - ↑ '최익현은...순국하였다' - "최익현",

『위키백과』online , 최종확인: 2017년 05월 10일. - ↑ "민족기록화구국위업편1",

『국가기록원 기록물뷰어』online , 국가기록원. 최종확인: 2017년 05월 09일. - ↑ "민족기록화7",

『국가기록원 기록물뷰어』online , 국가기록원. 최종확인: 2017년 05월 09일. - ↑ "최규하 국무총리 민족기록화 구국위업편 전람회 관람",

『국가기록원 기록물뷰어』online , 국가기록원. 최종확인: 2017년 05월 09일.