"가체신금사목"의 두 판 사이의 차이

Encyves Wiki

| 31번째 줄: | 31번째 줄: | ||

1756년(영조32) [[영조]]에 의해 처음으로 가체 사용이 금지되었고, [[정조]]는 1788년 한 단계 더 나아가 가체를 금지하는 세칙을 만들었다. 정조가 가체를 금하는 규정을 정하게 된 계기는 우통례 [[우정규|우정규禹禎圭, 1718~?]]가 올린 『[[경제야언|경제야언經濟野言]]』 때문이었다. 정조는 우정규의 주장을 받아들여 가체를 금하는 규정인「가체신금사목」을 만들어 전국에 배포하였다. | 1756년(영조32) [[영조]]에 의해 처음으로 가체 사용이 금지되었고, [[정조]]는 1788년 한 단계 더 나아가 가체를 금지하는 세칙을 만들었다. 정조가 가체를 금하는 규정을 정하게 된 계기는 우통례 [[우정규|우정규禹禎圭, 1718~?]]가 올린 『[[경제야언|경제야언經濟野言]]』 때문이었다. 정조는 우정규의 주장을 받아들여 가체를 금하는 규정인「가체신금사목」을 만들어 전국에 배포하였다. | ||

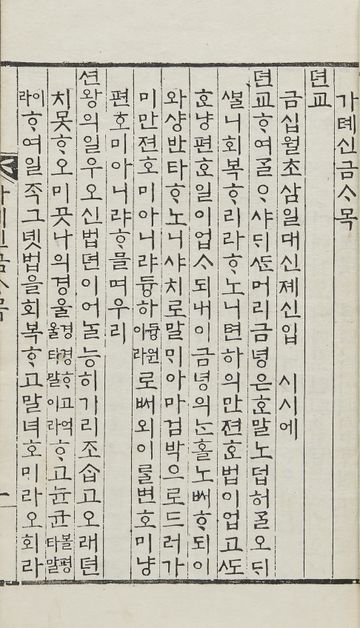

「가체신금사목」은 가체를 금하는 규정을 만들게 된 경위, 가체에 대해 정조에게 올린 대신의 의견을 나열한 [[거조|거조擧條]], 가체 금지 규정에 대한 서문과 9개의 조항으로 구성되어 있다. 「가체신금사목」은 한자본과 한글본이 함께 실려 있다. 책 앞부분의 한자본에도 일부 조항은 한글 번역이 있다. 이처럼 한자본과 한글본을 동시에 수록한 것은 양반 뿐만 아니라 부녀자와 평민들도 금지조항을 이해하고 실천할 수 있게 하기 위함이었다."<REF>한국학중앙연구원 장서각, 『한글 - 소통과 배려의 문자』, 한국학중앙연구원 출판부, 2016.06.28, 76-77쪽.</REF> | 「가체신금사목」은 가체를 금하는 규정을 만들게 된 경위, 가체에 대해 정조에게 올린 대신의 의견을 나열한 [[거조|거조擧條]], 가체 금지 규정에 대한 서문과 9개의 조항으로 구성되어 있다. 「가체신금사목」은 한자본과 한글본이 함께 실려 있다. 책 앞부분의 한자본에도 일부 조항은 한글 번역이 있다. 이처럼 한자본과 한글본을 동시에 수록한 것은 양반 뿐만 아니라 부녀자와 평민들도 금지조항을 이해하고 실천할 수 있게 하기 위함이었다."<REF>한국학중앙연구원 장서각, 『한글 - 소통과 배려의 문자』, 한국학중앙연구원 출판부, 2016.06.28, 76-77쪽.</REF> | ||

| + | |||

| + | ==부연설명== | ||

==시각자료== | ==시각자료== | ||

2017년 4월 2일 (일) 02:23 판

| 가체신금사목 | |

| 한자명칭 | 加髢申禁事目 |

|---|---|

| 영문명칭 | Rules that ban the wig from women |

| 작자 | 정조, 우정규 |

| 작성시기 | 1788년(정조12) |

| 간행시기 | 조선후기 |

| 소장처 | 한국학중앙연구원 장서각 |

| 청구기호 | 2-1819 |

| 유형 | 고서 |

| 크기(세로×가로) | 36.5×22.5㎝ |

| 판본 | 금속활자본(정유자) |

| 수량 | 1冊 |

| 표기문자 | 한글, 한자 |

정의

부녀자들의 가체를 금지하는 규정을 기록한 책

내용

부녀자들의 가체를 금지하는 규정을 기록한 책이다. 적상산 사고에 보관되어 있었다. 가체는 부녀자의 머리숱을 많아 보이게 하려고 덧넣는 머리로 ‘다리’라고도 한다. 가체[다리]로 머리를 높게 만드는 것은 조선 전기부터 사치스러운 풍속으로 인식되었다. 가체는 몽고의 제도로 고려 시대에 유입되었다고 한다. 1756년(영조32) 영조에 의해 처음으로 가체 사용이 금지되었고, 정조는 1788년 한 단계 더 나아가 가체를 금지하는 세칙을 만들었다. 정조가 가체를 금하는 규정을 정하게 된 계기는 우통례 우정규禹禎圭, 1718~?가 올린 『경제야언經濟野言』 때문이었다. 정조는 우정규의 주장을 받아들여 가체를 금하는 규정인「가체신금사목」을 만들어 전국에 배포하였다. 「가체신금사목」은 가체를 금하는 규정을 만들게 된 경위, 가체에 대해 정조에게 올린 대신의 의견을 나열한 거조擧條, 가체 금지 규정에 대한 서문과 9개의 조항으로 구성되어 있다. 「가체신금사목」은 한자본과 한글본이 함께 실려 있다. 책 앞부분의 한자본에도 일부 조항은 한글 번역이 있다. 이처럼 한자본과 한글본을 동시에 수록한 것은 양반 뿐만 아니라 부녀자와 평민들도 금지조항을 이해하고 실천할 수 있게 하기 위함이었다."[1]

부연설명

시각자료

관련항목

| 항목A | 항목B | 관계 | 비고 |

|---|---|---|---|

| 영조 | 가체신금사목 | A는 B를 저술하였다 | |

| 가체신금사목 | 인물 | 영조 | |

| 가체신금사목 | 장소 | 적성산 사고 | |

| 가체신금사목 | 인물 | 우정규 | |

| 가체신금사목 | 개념 | 경제야언 |

시간정보

| 시간정보 | 내용 |

|---|---|

| 1731년 | 영조가 계주문을 저술하였다 |

공간정보

| 위도 | 경도 | 내용 |

|---|---|---|

| 37.39197 | 127.054387 | 장서각에 가체신금사목가 소장되어 있다. |

참고문헌

주석

- ↑ 한국학중앙연구원 장서각, 『한글 - 소통과 배려의 문자』, 한국학중앙연구원 출판부, 2016.06.28, 76-77쪽.