"이의주-최익현 선생의 유해 환국"의 두 판 사이의 차이

| (사용자 3명의 중간 판 120개는 보이지 않습니다) | |||

| 6번째 줄: | 6번째 줄: | ||

|제작연도= 1976년 | |제작연도= 1976년 | ||

|규격= 300호(197x290.9cm) | |규격= 300호(197x290.9cm) | ||

| − | |유형= | + | |유형= 항일 |

|분류= 유화 | |분류= 유화 | ||

|소장처= 미상 | |소장처= 미상 | ||

| 12번째 줄: | 12번째 줄: | ||

}} | }} | ||

=='''정의'''== | =='''정의'''== | ||

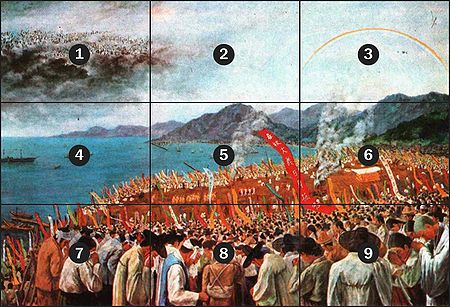

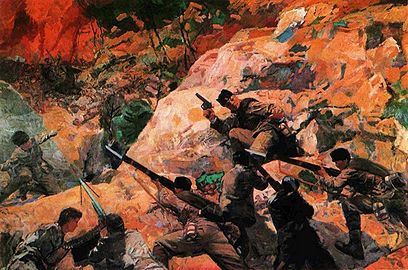

| − | + | 1906년 1월 6일 부산 [[초량항]]에서 있었던 [[최익현]]의 유해 환국 장면을 담은 [[이의주]]의 민족기록화이다.<br/> | |

| − | |||

| − | |||

=='''설명'''== | =='''설명'''== | ||

===작품 소재=== | ===작품 소재=== | ||

| − | + | [[파일:민족기록화 인덱스맵 이의주-최익현유해환국(최익현)-1976s.jpg|right|450px]] | |

| − | + | 조선 말기와 대한제국의 정치인이며 독립운동가이자, 대표적 의병장인 [[최익현|최익현(崔益鉉, 1833~1906)]]은 1905년 11월 17일 강압적으로 체결된 [[을사조약|을사조약(乙巳條約)]]에 저항하였다. 1906년 6월 14일 끝까지 남아있던 [[최익현]]과 13인의 의병장들은 경성부로 압송되었다. [[최익현]]을 비롯한 [[임병찬|임병찬(林炳瓚)]], [[고석진|고석진(高石鎭)]], [[김기술|김기술(金己述)]], [[문달환|문달환(文達煥)]], [[임현주|임현주(林顯周)]], [[유종규|유종규(柳鐘奎)]], [[조우식|조우식(趙愚植)]], [[조영선|조영선(趙泳善)]], [[최제학|최제학(崔濟學)]], [[나기덕|나기덕(羅基德)]], [[이용길|이용길(李容吉)]], [[유해용|유해용(柳海瑢)]]이었다. 2개월간 일본군사령부에 감금된 끝에 [[최익현]]과 [[임병찬]]은 8월 하순 [[대마도]] 위수영(衛戍營) 경비대로 이감되었다.<br/> | |

| + | [[최익현]]은 일본 정부 측의 갖은 협박과 회유를 뿌리치고 단식에 돌입하였고, 1907년 1월 1일 쓰시마 섬 감옥에서 순국하였다.<ref>'최익현은 일본 정부...순국하였다' - "[https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%B5%9C%EC%9D%B5%ED%98%84 최익현]", <html><online style="color:purple">『위키백과』<sup>online</sup></online></html>.</ref><br/> | ||

| − | + | [[최익현]]의 유해는 이듬해 1월 6일 부산 [[초량항]]에 도착하였다.이른 아침부터 [[최익현]]의 가족들과 문중, 문인과 일반 시민들이 대거 부둣가에 나와 기다렸고, [[상무사|상무사(商務社)]] 사원 1천여 명은 큰 상여를 갖추고 큰 글씨로 '춘추대의 일월고충(春秋大義 日月孤忠)' 8자의 만장(輓章)을 비단에 써서 간대에 걸고 나와 영접했다고 한다.<ref>"[http://e-gonghun.mpva.go.kr/diquest/Search.do#; 대마도일기·반구일기 해제(解題)]", 통합검색, <html><online style="color:purple">『공훈전자사료관』<sup>online</sup></online></html>.</ref> [[상무사]]는 유배된 [[최익현]]을 돕기 위해 [[대마도]] 무역경로를 통해 지원을 아끼지 않았다고 한다.<br/> | |

| + | 작품의 중앙에서 빨간 깃발에 흰 글씨로 새겨진 '''⑤ '춘추대의 일월고충' ''' 만장(輓章)과, 그 만장 옆으로 상여꾼들이 이고 있는 '''⑥ [[최익현]]의 영구(靈柩)'''를 확인할 수 있다.<br/> | ||

| + | [[최익현]]의 제자인 [[권순도|권순도(權順度)]]와 [[김영규]]가 영구를 옮기며 "이 배는 대한의 배요, 이 땅은 대한의 땅입니다."라고 울부짖으니 항구에 나와 있던 시민들이 모두 [[최익현]]을 외쳐 부르며 통곡하였다고 하는데, '''⑦⑧⑨''' 슬퍼하는 시민들의 모습도 작품에서 확인할 수 있다.<br/> | ||

| + | 하늘 왼편에 그려진 구름 한가운데에 흰 옷을 입고 있고, 갓을 쓴 사람은 그의 복장으로 미루어 보아 '''① [[최익현]]'''으로 추정되고, 그의 주변에 모인 많은 이들은 일제에 항거하다 목숨을 거둔 의병들로 추정된다. | ||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

===작품 배경=== | ===작품 배경=== | ||

| + | 작품의 공간적 배경은 [[초량항]]이고, 작품의 시간적 배경은 [[최익현]]의 영구를 실은 배가 항구에 정박한 오전 8시 경으로 추정된다.<br/> | ||

| + | 하늘 오른편에는 '''③ 쌍무지개'''가 그려져 있는데, 실제로 [[최익현]]의 영구를 실은 배가 [[초량항]]에 도착하였을 때 구름이 끼고 가랑비가 내리던 날씨에서 쌍무지개가 서남쪽으로 뻗어 [[상무사]]에 닿았다고 한다.<br/> | ||

| + | [[최익현]]과 함께 의병활동을 주도했던 [[임병찬]]이 저술한 [[대마도일기|『대마도일기(對馬島日記)』]]에는 그 날의 날씨가 묘사되어 있다. | ||

| + | {{Blockquote|"그 날은 일기가 청명(晴明)하였는데, 배에서 내릴 때 '''갑자기 구름이 끼고 흐리더니 빗방울이 떨어지면서 서쪽 하늘에 무지개가 섰었소.''' 상무회사(商務會社)와 각 학교, 거기에 사는 우리 백성 등 1천 5,6백 명이 모여들어 우니 우는 소리가 하늘과 땅을 움직였으며, 여학생 70여 명도 또한 울면서 영구(靈柩)가 쉬고 있는 상무회사(商務會社)로 몰려 들었소. 이 때 천기(天氣)는 도로 개었고... | ||

| + | |출처="[http://e-gonghun.mpva.go.kr/diquest/Search.do#; 대마도일기·반구일기 해제(解題)]", <html><online style="color:purple">『공훈전자사료관』<sup>online</sup></online></html>.}} | ||

| + | 이 사실은 대한제국 말기부터 광복까지 애국지사들의 사적을 기록한 [[기려수필|『기려수필(騎驢隨筆)』]]에도 나와 있다. | ||

| + | {{Blockquote|"선생의 대의는 우리 동국에서 천양되고 있나니/ 군자와 소인은 길이 같지 않음을 알겠도다/ 우뚝히 서 나라 위해 몸바쳐 충절의 혼백을 지녔으니/ 화란의 조짐을 막으려 임금께 직언하는 충성이라네/ 사적은 역사에 남고 꽃다운 이름 자부에 올릴 만하니/ '''하늘이 무지개를 보내 상서로운 기운이 붉기도 하도다'''/ 널 앞에서 곡한 후 돌아와 단을 또 세우니/ 누가 다시 나라를 걱정하며 년풍(年豊)을 기원하리오." | ||

| + | |출처="[http://www.grandculture.net/ko/Contents?dataType=99&contents_id=GC01403059 의충단 제영]", <html><online style="color:purple">『한국향토문화전자대전』<sup>online</sup></online></html>. 한국학중앙연구원.}} | ||

| − | + | ===그림 읽기=== | |

| − | == | + | *국가기록원 기록에 따르면 이 작품은 1991년 11월 30일부터 1992년 11월 29일까지 [[한국학중앙연구원]]에 대여되었습니다. |

*그림 위에 마우스를 올려 보세요. | *그림 위에 마우스를 올려 보세요. | ||

*[http://maschek.hu/imagemap/imgmap/ 온라인 이미지맵 에디터] | *[http://maschek.hu/imagemap/imgmap/ 온라인 이미지맵 에디터] | ||

<imagemap> | <imagemap> | ||

파일:이의주-최익현유해환국(최익현)-1976s.jpg|이의주 「최익현 선생의 유해 환국」 1976|800px|center | 파일:이의주-최익현유해환국(최익현)-1976s.jpg|이의주 「최익현 선생의 유해 환국」 1976|800px|center | ||

| − | |||

</imagemap> | </imagemap> | ||

| − | <gallery mode=packed caption="[[국가기록원]] 소장 스케치" | + | <gallery mode=packed caption=" " heights=150px> |

| − | 파일: | + | 파일:민족기록화_작품_이의주-최익현 선생의 유해환국_최익현.jpg|일본 헌병에 최포된 [[최익현]]<ref>류영현, "[http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=103&oid=022&aid=0003110712 추모 발 길 줄 잇는 최익현 대마도 순국비]", 『세계일보』, 작성일: 2016년 10월 27일.</ref> |

| + | 파일:민족기록화_작품_이의주-최익현 선생의 유해 환국_스케치.jpg| [[국가기록원]] 소장 스케치<ref>"[http://theme.archives.go.kr/viewer/common/archWebViewer.do?bsid=200200056465&dsid=000000000001&gubun=search 민족기록화구국위업편1]", <html><online style="color:purple">『국가기록원 기록물뷰어』<sup>online</sup></online></html>, 국가기록원.</ref> | ||

| + | 파일:민족기록화_작품_이의주-최익현 선생의 유해 환국_스케치1.jpg|[[국가기록원]] 소장 스케치<ref>"[http://theme.archives.go.kr/viewer/common/archWebViewer.do?bsid=200200058242&dsid=000000000007&gubun=search 민족기록화7]", <html><online style="color:purple">『국가기록원 기록물뷰어』<sup>online</sup></online></html>, 국가기록원.</ref> | ||

| + | 파일:민족기록화_작품_이의주-최익현 선생의 유해 환국_최규하국무총리민족기록화구국위업편전람회관람1.jpg|민족기록화 구국위업편 전람회를 관람중인 최규하 국무총리<ref>"[http://theme.archives.go.kr/viewer/common/archWebViewer.do?bsid=200200058369&dsid=000000000001&gubun=search#1 최규하 국무총리 민족기록화 구국위업편 전람회 관람]", <html><online style="color:purple">『국가기록원 기록물뷰어』<sup>online</sup></online></html>, 국가기록원.</ref> | ||

</gallery> | </gallery> | ||

| − | ==''' | + | =='''지식 관계망'''== |

| − | + | *'''[https://dh.aks.ac.kr/Encyves/Graph/C049/C049.htm 최익현 선생의 유해 환국(이의주)]''' | |

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | == | + | <html> |

| + | <script>function reload() {window.location.reload();} </script> | ||

| + | <input type="button" value="Graph" onclick="reload();"> | ||

| + | <iframe width="100%" height="670px" src="https://dh.aks.ac.kr/Encyves/Graph/C049/C049.htm" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> | ||

| + | </html> | ||

| + | ===관계정보=== | ||

{|class="wikitable" style="background:white; text-align: center; width:100%;" | {|class="wikitable" style="background:white; text-align: center; width:100%;" | ||

!style="width:30%"|항목A!!style="width:30%"|항목B!!style="width:25%"|관계!!style="width:15%"|비고 | !style="width:30%"|항목A!!style="width:30%"|항목B!!style="width:25%"|관계!!style="width:15%"|비고 | ||

|- | |- | ||

| − | | [[이의주]] || | + | | [[이의주-최익현 선생의 유해 환국]] || [[이의주]] || A는 B가 그렸다 || A dcterms:creator B |

| + | |- | ||

| + | | [[이의주-최익현 선생의 유해 환국]] ||[[최익현]]|| A는 B를 소재로 삼았다 || A ekc:depicts B | ||

| + | |- | ||

| + | | [[이의주-최익현 선생의 유해 환국]] ||[[초량항]]|| A는 B를 배경으로 한다 || A ekc:depicts B | ||

| + | |- | ||

| + | | [[이의주-최익현 선생의 유해 환국]] || [[한국학중앙연구원]] || A는 B에 대여되었다 || A ekc:hasExhibitionAt B | ||

| + | |- | ||

| + | | [[최익현]] || [[을사의병]] || A는 B에 참여하였다 || A edm:isRelatedTo B | ||

| + | |- | ||

| + | | [[대마도일기]] || [[최익현]] || A는 B를 언급하였다 || A ekc:mentions B | ||

| + | |- | ||

| + | | [[대마도일기]] || [[임병찬]] ||A는 B에 의해 저술되었다 || A dcterms:creator B | ||

| + | |- | ||

| + | | [[임병찬]] || [[을사의병]] || A는 B에 참여하였다 || A edm:isRelatedTo B | ||

|- | |- | ||

| − | | | + | | [[반구일기]] || [[최익현]] || A는 B를 언급하였다 || A ekc:mentions B |

|- | |- | ||

| − | | | + | | [[반구일기]] || [[최제학]] || A는 B에 의해 저술되었다 || A dcterms:creator B |

|- | |- | ||

| − | | | + | | [[최익현]] || [[최제학]] || A는 B의 스승이다 || A ekc:hasDisciple B |

| − | |- | + | |- |

| − | | | + | | [[최제학]] || [[을사의병]] || A는 B에 참여하였다 || A edm:isRelatedTo B |

| − | |- | + | |- |

| − | | [[ | + | | [[신돌석]] || [[을사의병]] || A는 B에 참여하였다 || A edm:isRelatedTo B |

| + | |- | ||

| + | | [[을사의병]] || [[을사조약]] || A는 B와 관련이 있다 || A edm:isRelatedTo B | ||

| + | |- | ||

| + | | [[항일의병운동]] || [[을사의병]] || A는 B를 포함한다 || A dcterms:hasPart B | ||

| + | |- | ||

| + | | [[항일의병운동]] || [[을미의병]] || A는 B를 포함한다 || A dcterms:hasPart B | ||

| + | |- | ||

| + | | [[항일의병운동]] || [[정미의병]] || A는 B를 포함한다 || A dcterms:hasPart B | ||

|- | |- | ||

| − | | [[ | + | | [[신돌석]] || [[정미의병]] || A는 B에 참여하였다 || A edm:isRelatedTo B |

|- | |- | ||

| − | | [[ | + | | [[최익현]] || [[지부복궐상소]]|| A는 B와 관련이 있다 || A edm:isRelatedTo B |

|- | |- | ||

| − | | [[ | + | | [[지부복궐상소]] ||[[조헌]]|| A는 B와 관련이 있다 || A edm:isRelatedTo B |

|- | |- | ||

|} | |} | ||

| − | == | + | ===시간정보=== |

{|class="wikitable" style="background:white; width:100%;" | {|class="wikitable" style="background:white; width:100%;" | ||

!style="width:20%"|시간정보!!style="width:80%"|내용 | !style="width:20%"|시간정보!!style="width:80%"|내용 | ||

|- | |- | ||

| − | |1976년 || [[이의주]]가 | + | |1976년 || [[이의주]]가 [[이의주-최익현 선생의 유해 환국]]을 그렸다 |

|- | |- | ||

| − | |1991년 11월 30일-1992년 11월 29일 || [[한국학중앙연구원]]이 | + | |1991년 11월 30일-1992년 11월 29일 || [[한국학중앙연구원]]이 [[이의주-최익현 선생의 유해 환국]]을 대여하였다 |

| + | |- | ||

| + | |1876년 2월 || [[최익현]]이 [[지부복궐상소]]를 올렸다 | ||

| + | |- | ||

| + | | 1895년 10월 || [[을미의병]]이 일어났다 | ||

| + | |- | ||

| + | | 1905년 11월 17일 || [[을사조약]]이 체결되었다 | ||

| + | |- | ||

| + | | 1906년 6월 4일-14일 ||[[최익현]]과 [[임병찬]], [[최제학]]이 [[을사의병]]에 참가하였다 | ||

| + | |- | ||

| + | | 1906년 10월 19일-12월 22일|| [[최제학]]이 [[반구일기]]를 저술하였다 | ||

| + | |- | ||

| + | | 1907년 1월 1일 || [[최익현]]이 [[대마도]]에서 사망하였다 | ||

| + | |- | ||

| + | | 1907년 1월 6일 || [[최익현]]의 유해가 [[초량항]]에 도착하였다 | ||

| + | |- | ||

| + | | 1907년 1월-1908년 7월 ||[[임병찬]]이 [[대마도일기]]를 저술하였다 | ||

|- | |- | ||

|} | |} | ||

| − | == | + | ===공간정보=== |

{|class="wikitable" style="background:white; width:100%; | {|class="wikitable" style="background:white; width:100%; | ||

!style="width:5%px"|위도!!style="width:5%px"|경도!!style="width:90%px"|내용 | !style="width:5%px"|위도!!style="width:5%px"|경도!!style="width:90%px"|내용 | ||

|- | |- | ||

| − | | 37.393554 || 127.053661 ||[[한국학중앙연구원]]이 | + | | 37.393554 || 127.053661 ||[[한국학중앙연구원]]이 [[이의주-최익현 선생의 유해 환국]]을 대여하였다 |

| + | |- | ||

| + | |35.1148246 || 129.0422093|| [[초량항]]은 부산광역시 동구 초량동에 위치했었다 | ||

|- | |- | ||

| + | | 34.2017458 || 129.2908041 || [[최익현 선생 순국비]]는 [[최익현]]을 위한 비이다 | ||

|} | |} | ||

| + | *'''항일의병운동 전자지도''' | ||

| + | <html> | ||

| + | <script>function reload() {window.location.reload();} </script> | ||

| + | <input type="button" value=" Map " onclick="reload();"> | ||

| + | <iframe width="100%" height="670px" src="https://dh.aks.ac.kr/Encyves/Google/GoogleMapsKML.htm?kml=https://dh.aks.ac.kr/Encyves/Map/C006/C006.kml" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> | ||

| + | </html> | ||

| − | == | + | ===관련 민족기록화=== |

| + | <gallery mode=packed caption="항일 소재 작품" heights=180px style="float:center" > | ||

| + | 파일:오승윤-동학혁명(전봉준)-1976s.jpg|[[오승윤-동학교주 전봉준]] | ||

| + | 파일:장이석-홍주성수복(민종식)-1975s.jpg|[[장리석-홍주성수복]] | ||

| + | 파일:정창섭-태백산전투(신돌석)-1975s.jpg|[[정창섭-태백산전투]] | ||

| + | 파일:박기태-박승환순국(박승환)-1976s.jpg|[[박기태-박승환의 자결순국]] | ||

| + | 파일:손수광-민충정공순국(민영환)-1976s.jpg|[[손수광-충정공 민영환의 자결순국]] | ||

| + | 파일:박영선-이등박문총살(안중근)-1976s.jpg|[[박영선-이등박문을 총살하는 안중근의사]] | ||

| + | 파일:손수광-청산리싸움(김좌진)-1975s.jpg|[[손수광-청산리싸움]] | ||

| + | 파일:임직순-봉오동전투(홍범도)-1976s.jpg|[[임직순-홍범도장군의 봉오동전투]] | ||

| + | 파일:이의주-최익현유해환국(최익현)-1976s.jpg|[[이의주-최익현 선생의 유해 환국]] | ||

| + | 파일:문학진-삼일운동-1976s.jpg|[[문학진-파고다공원의 3.1독립만세시위]] | ||

| + | </gallery> | ||

| + | =='''시각자료'''== | ||

| + | ===가상현실=== | ||

| − | == | + | ===갤러리=== |

| + | <gallery mode=packed caption=" " heights=150px style=center > | ||

| + | 파일:민족기록화_작품_이의주-최익현 선생의 유해 환국_스케치.jpg| [[국가기록원]] 소장 스케치<ref>"[http://theme.archives.go.kr/viewer/common/archWebViewer.do?bsid=200200056465&dsid=000000000001&gubun=search 민족기록화구국위업편1]", <html><online style="color:purple">『국가기록원 기록물뷰어』<sup>online</sup></online></html>, 국가기록원.</ref> | ||

| + | 파일:민족기록화_작품_이의주-최익현 선생의 유해 환국_스케치1.jpg|[[국가기록원]] 소장 스케치<ref>"[http://theme.archives.go.kr/viewer/common/archWebViewer.do?bsid=200200058242&dsid=000000000007&gubun=search 민족기록화7]", <html><online style="color:purple">『국가기록원 기록물뷰어』<sup>online</sup></online></html>, 국가기록원.</ref> | ||

| + | 파일:민족기록화_작품_이의주-최익현 선생의 유해 환국_최규하국무총리민족기록화구국위업편전람회관람1.jpg|민족기록화 구국위업편 전람회를 관람중인 최규하 국무총리<ref>"[http://theme.archives.go.kr/viewer/common/archWebViewer.do?bsid=200200058369&dsid=000000000001&gubun=search#1 최규하 국무총리 민족기록화 구국위업편 전람회 관람]", <html><online style="color:purple">『국가기록원 기록물뷰어』<sup>online</sup></online></html>, 국가기록원.</ref> | ||

| + | 파일:민족기록화_작품_이의주-최익현 선생의 유해환국_최익현.jpg|일본 헌병에 최포된 [[최익현]]<ref>류영현, "[http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=103&oid=022&aid=0003110712 추모 발 길 줄 잇는 최익현 대마도 순국비]", 『세계일보』, 작성일: 2016년 10월 27일.</ref> | ||

| + | 파일:민족기록화_작품_이의주-최익현 선생의 유해환국_최익현선생순국비.jpg | [[대마도]]에 위치한 [[최익현 선생 순국비]]<ref>류영현, "[http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=103&oid=022&aid=0003110712 추모 발 길 줄 잇는 최익현 대마도 순국비]", 『세계일보』, 작성일: 2016년 10월 27일.</ref> | ||

| + | </gallery> | ||

| + | ===영상=== | ||

| + | *'''[NATV] 국회방송 한국의 정신- 79회 최익현(게시일: 2016년 4월 11일)''' | ||

| + | <html> | ||

| + | <iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/7ta2yWgeAz4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> | ||

| + | </html> | ||

=='''주석'''== | =='''주석'''== | ||

<references/> | <references/> | ||

| − | [[분류:민족기록화]][[분류:작품]][[분류: | + | =='''참고문헌'''== |

| + | ===인용 및 참조=== | ||

| + | #웹 자원 | ||

| + | #*"[http://e-gonghun.mpva.go.kr/diquest/Search.do#; 대마도일기·반구일기 해제(解題)]", 통합검색, <html><online style="color:purple">『공훈전자사료관』<sup>online</sup></online></html>. | ||

| + | #* 김성진, "[http://www.grandculture.net/ko/Contents?dataType=99&contents_id=GC01403059 의충단 제영]", <html><online style="color:purple">『한국향토문화전자대전』<sup>online</sup></online></html>. 한국학중앙연구원. | ||

| + | #* "[http://www.doopedia.co.kr/doopedia/master/master.do?_method=view&MAS_IDX=101013000719716 을사의병]", <html><online style="color:purple">『doopedia』<sup>online</sup></online></html>, 두산백과. | ||

| + | #* "[https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%B5%9C%EC%9D%B5%ED%98%84 최익현]", <html><online style="color:purple">『위키백과』<sup>online</sup></online></html>. | ||

| + | |||

| + | [[분류:민족기록화]][[분류:작품]][[분류:문헌]] | ||

2024년 3월 14일 (목) 14:37 기준 최신판

| 최익현 선생의 유해 환국 | |

| 작가 | 이의주 |

|---|---|

| 제작연도 | 1976년 |

| 규격 | 300호(197x290.9cm) |

| 유형 | 항일 |

| 분류 | 유화 |

| 소장처 | 미상 |

목차

정의

1906년 1월 6일 부산 초량항에서 있었던 최익현의 유해 환국 장면을 담은 이의주의 민족기록화이다.

설명

작품 소재

조선 말기와 대한제국의 정치인이며 독립운동가이자, 대표적 의병장인 최익현(崔益鉉, 1833~1906)은 1905년 11월 17일 강압적으로 체결된 을사조약(乙巳條約)에 저항하였다. 1906년 6월 14일 끝까지 남아있던 최익현과 13인의 의병장들은 경성부로 압송되었다. 최익현을 비롯한 임병찬(林炳瓚), 고석진(高石鎭), 김기술(金己述), 문달환(文達煥), 임현주(林顯周), 유종규(柳鐘奎), 조우식(趙愚植), 조영선(趙泳善), 최제학(崔濟學), 나기덕(羅基德), 이용길(李容吉), 유해용(柳海瑢)이었다. 2개월간 일본군사령부에 감금된 끝에 최익현과 임병찬은 8월 하순 대마도 위수영(衛戍營) 경비대로 이감되었다.

최익현은 일본 정부 측의 갖은 협박과 회유를 뿌리치고 단식에 돌입하였고, 1907년 1월 1일 쓰시마 섬 감옥에서 순국하였다.[1]

최익현의 유해는 이듬해 1월 6일 부산 초량항에 도착하였다.이른 아침부터 최익현의 가족들과 문중, 문인과 일반 시민들이 대거 부둣가에 나와 기다렸고, 상무사(商務社) 사원 1천여 명은 큰 상여를 갖추고 큰 글씨로 '춘추대의 일월고충(春秋大義 日月孤忠)' 8자의 만장(輓章)을 비단에 써서 간대에 걸고 나와 영접했다고 한다.[2] 상무사는 유배된 최익현을 돕기 위해 대마도 무역경로를 통해 지원을 아끼지 않았다고 한다.

작품의 중앙에서 빨간 깃발에 흰 글씨로 새겨진 ⑤ '춘추대의 일월고충' 만장(輓章)과, 그 만장 옆으로 상여꾼들이 이고 있는 ⑥ 최익현의 영구(靈柩)를 확인할 수 있다.

최익현의 제자인 권순도(權順度)와 김영규가 영구를 옮기며 "이 배는 대한의 배요, 이 땅은 대한의 땅입니다."라고 울부짖으니 항구에 나와 있던 시민들이 모두 최익현을 외쳐 부르며 통곡하였다고 하는데, ⑦⑧⑨ 슬퍼하는 시민들의 모습도 작품에서 확인할 수 있다.

하늘 왼편에 그려진 구름 한가운데에 흰 옷을 입고 있고, 갓을 쓴 사람은 그의 복장으로 미루어 보아 ① 최익현으로 추정되고, 그의 주변에 모인 많은 이들은 일제에 항거하다 목숨을 거둔 의병들로 추정된다.

작품 배경

작품의 공간적 배경은 초량항이고, 작품의 시간적 배경은 최익현의 영구를 실은 배가 항구에 정박한 오전 8시 경으로 추정된다.

하늘 오른편에는 ③ 쌍무지개가 그려져 있는데, 실제로 최익현의 영구를 실은 배가 초량항에 도착하였을 때 구름이 끼고 가랑비가 내리던 날씨에서 쌍무지개가 서남쪽으로 뻗어 상무사에 닿았다고 한다.

최익현과 함께 의병활동을 주도했던 임병찬이 저술한 『대마도일기(對馬島日記)』에는 그 날의 날씨가 묘사되어 있다.

| |

"그 날은 일기가 청명(晴明)하였는데, 배에서 내릴 때 갑자기 구름이 끼고 흐리더니 빗방울이 떨어지면서 서쪽 하늘에 무지개가 섰었소. 상무회사(商務會社)와 각 학교, 거기에 사는 우리 백성 등 1천 5,6백 명이 모여들어 우니 우는 소리가 하늘과 땅을 움직였으며, 여학생 70여 명도 또한 울면서 영구(靈柩)가 쉬고 있는 상무회사(商務會社)로 몰려 들었소. 이 때 천기(天氣)는 도로 개었고... | |

| 출처: "대마도일기·반구일기 해제(解題)", | ||

이 사실은 대한제국 말기부터 광복까지 애국지사들의 사적을 기록한 『기려수필(騎驢隨筆)』에도 나와 있다.

| |

"선생의 대의는 우리 동국에서 천양되고 있나니/ 군자와 소인은 길이 같지 않음을 알겠도다/ 우뚝히 서 나라 위해 몸바쳐 충절의 혼백을 지녔으니/ 화란의 조짐을 막으려 임금께 직언하는 충성이라네/ 사적은 역사에 남고 꽃다운 이름 자부에 올릴 만하니/ 하늘이 무지개를 보내 상서로운 기운이 붉기도 하도다/ 널 앞에서 곡한 후 돌아와 단을 또 세우니/ 누가 다시 나라를 걱정하며 년풍(年豊)을 기원하리오." | |

| 출처: "의충단 제영", | ||

그림 읽기

- 국가기록원 기록에 따르면 이 작품은 1991년 11월 30일부터 1992년 11월 29일까지 한국학중앙연구원에 대여되었습니다.

- 그림 위에 마우스를 올려 보세요.

- 온라인 이미지맵 에디터

민족기록화 구국위업편 전람회를 관람중인 최규하 국무총리[6]

지식 관계망

관계정보

| 항목A | 항목B | 관계 | 비고 |

|---|---|---|---|

| 이의주-최익현 선생의 유해 환국 | 이의주 | A는 B가 그렸다 | A dcterms:creator B |

| 이의주-최익현 선생의 유해 환국 | 최익현 | A는 B를 소재로 삼았다 | A ekc:depicts B |

| 이의주-최익현 선생의 유해 환국 | 초량항 | A는 B를 배경으로 한다 | A ekc:depicts B |

| 이의주-최익현 선생의 유해 환국 | 한국학중앙연구원 | A는 B에 대여되었다 | A ekc:hasExhibitionAt B |

| 최익현 | 을사의병 | A는 B에 참여하였다 | A edm:isRelatedTo B |

| 대마도일기 | 최익현 | A는 B를 언급하였다 | A ekc:mentions B |

| 대마도일기 | 임병찬 | A는 B에 의해 저술되었다 | A dcterms:creator B |

| 임병찬 | 을사의병 | A는 B에 참여하였다 | A edm:isRelatedTo B |

| 반구일기 | 최익현 | A는 B를 언급하였다 | A ekc:mentions B |

| 반구일기 | 최제학 | A는 B에 의해 저술되었다 | A dcterms:creator B |

| 최익현 | 최제학 | A는 B의 스승이다 | A ekc:hasDisciple B |

| 최제학 | 을사의병 | A는 B에 참여하였다 | A edm:isRelatedTo B |

| 신돌석 | 을사의병 | A는 B에 참여하였다 | A edm:isRelatedTo B |

| 을사의병 | 을사조약 | A는 B와 관련이 있다 | A edm:isRelatedTo B |

| 항일의병운동 | 을사의병 | A는 B를 포함한다 | A dcterms:hasPart B |

| 항일의병운동 | 을미의병 | A는 B를 포함한다 | A dcterms:hasPart B |

| 항일의병운동 | 정미의병 | A는 B를 포함한다 | A dcterms:hasPart B |

| 신돌석 | 정미의병 | A는 B에 참여하였다 | A edm:isRelatedTo B |

| 최익현 | 지부복궐상소 | A는 B와 관련이 있다 | A edm:isRelatedTo B |

| 지부복궐상소 | 조헌 | A는 B와 관련이 있다 | A edm:isRelatedTo B |

시간정보

| 시간정보 | 내용 |

|---|---|

| 1976년 | 이의주가 이의주-최익현 선생의 유해 환국을 그렸다 |

| 1991년 11월 30일-1992년 11월 29일 | 한국학중앙연구원이 이의주-최익현 선생의 유해 환국을 대여하였다 |

| 1876년 2월 | 최익현이 지부복궐상소를 올렸다 |

| 1895년 10월 | 을미의병이 일어났다 |

| 1905년 11월 17일 | 을사조약이 체결되었다 |

| 1906년 6월 4일-14일 | 최익현과 임병찬, 최제학이 을사의병에 참가하였다 |

| 1906년 10월 19일-12월 22일 | 최제학이 반구일기를 저술하였다 |

| 1907년 1월 1일 | 최익현이 대마도에서 사망하였다 |

| 1907년 1월 6일 | 최익현의 유해가 초량항에 도착하였다 |

| 1907년 1월-1908년 7월 | 임병찬이 대마도일기를 저술하였다 |

공간정보

| 위도 | 경도 | 내용 |

|---|---|---|

| 37.393554 | 127.053661 | 한국학중앙연구원이 이의주-최익현 선생의 유해 환국을 대여하였다 |

| 35.1148246 | 129.0422093 | 초량항은 부산광역시 동구 초량동에 위치했었다 |

| 34.2017458 | 129.2908041 | 최익현 선생 순국비는 최익현을 위한 비이다 |

- 항일의병운동 전자지도

관련 민족기록화

- 항일 소재 작품

시각자료

가상현실

갤러리

민족기록화 구국위업편 전람회를 관람중인 최규하 국무총리[9]

대마도에 위치한 최익현 선생 순국비[11]

영상

- [NATV] 국회방송 한국의 정신- 79회 최익현(게시일: 2016년 4월 11일)

주석

- ↑ '최익현은 일본 정부...순국하였다' - "최익현",

『위키백과』online . - ↑ "대마도일기·반구일기 해제(解題)", 통합검색,

『공훈전자사료관』online . - ↑ 류영현, "추모 발 길 줄 잇는 최익현 대마도 순국비", 『세계일보』, 작성일: 2016년 10월 27일.

- ↑ "민족기록화구국위업편1",

『국가기록원 기록물뷰어』online , 국가기록원. - ↑ "민족기록화7",

『국가기록원 기록물뷰어』online , 국가기록원. - ↑ "최규하 국무총리 민족기록화 구국위업편 전람회 관람",

『국가기록원 기록물뷰어』online , 국가기록원. - ↑ "민족기록화구국위업편1",

『국가기록원 기록물뷰어』online , 국가기록원. - ↑ "민족기록화7",

『국가기록원 기록물뷰어』online , 국가기록원. - ↑ "최규하 국무총리 민족기록화 구국위업편 전람회 관람",

『국가기록원 기록물뷰어』online , 국가기록원. - ↑ 류영현, "추모 발 길 줄 잇는 최익현 대마도 순국비", 『세계일보』, 작성일: 2016년 10월 27일.

- ↑ 류영현, "추모 발 길 줄 잇는 최익현 대마도 순국비", 『세계일보』, 작성일: 2016년 10월 27일.

참고문헌

인용 및 참조

- 웹 자원

- "대마도일기·반구일기 해제(解題)", 통합검색,

『공훈전자사료관』online . - 김성진, "의충단 제영",

『한국향토문화전자대전』online . 한국학중앙연구원. - "을사의병",

『doopedia』online , 두산백과. - "최익현",

『위키백과』online .

- "대마도일기·반구일기 해제(解題)", 통합검색,