사모

DH 교육용 위키

목차

정의

사모(紗帽)는 백관의 상복에 착용하는 관모이다.

내용

사모의 유입과 조선전기 제도

- 1387년 5월, 설장수(偰長壽)를 파견하여 편복을 요청하였고, 명 황제는 설장수에게 사모와 단령을 내려주었다. 『고려사』에는 “설장수가 사모와 단령을 착용하고 돌아오니, 우리나라 사람들이 비로소 중국의 의관제도를 알게 되었다.”라고 기록하고 있다.[1]

- 1387년 6월, 정몽주(鄭夢周) 등이 백관의 관복제도를 정하였는데, 1품부터 9품까지 모두 사모(紗帽)와 단령(團領)을 입도록 하였고, 그 품대(品帶)에 차등을 두었다.[2] 이때 정한 백관의 관복제도는 『고려사』 「輿服志」에 수록되었다.[3]

- 『경국대전』 권3 「禮典」 ‘儀章’에 의하면, 백관은 상복을 착용할 때 사모를 쓰도록 하였다.

사모의 형태

- 사모의 형태는 뒤는 높고 앞은 낮은 이층구조이다. 뒷면 아래쪽에는 좌우에 뿔을 꽂는다.

- 사모의 뿔은 조선초기에는 연각으로 만들어 아래로 향하게 하였으나, 점차 경각으로 만들었다.

- 하연과 신숙주의 초상화에서는 사모의 뿔이 가늘고 길게 아래로 향하였으나, 오자치, 손소, 장말손의 초상화에서는 타원형의 뿔이 수평으로 뻗은 것을 볼 수 있다.

출토유물

- 17세기 중엽 김여온 묘, 18세기 남오성(1643~1712)) 묘, 최숙(1636~1698) 묘, 탐릉군(1636~1731) 묘, 밀창군 이직(1677~1746) 묘에서 사모가 출토되었다. 추사(縐紗)를 사용하여 만든 밀창군 이직의 사모 외에는 모두 공단으로 만든 수의용 사모이다.

지식관계망

클래스

- Clothing-복장 : 백관의 상복

- Clothing-복식 : 사모

- Clothing-복식 : 단령

- Clothing-복식 : 품대

- Clothing-복식 : 화

- Record-문헌 : 『경국대전』

- Record-그림 : 하연 초상

- Record-그림 : 신숙주 초상

- Record-그림 : 오자치 초상

- Record-그림 : 손소 초상

- Record-그림 : 장말손 초상

- Object-유물 : 김여온 묘 출토 사모

- Object-유물 : 남오성 묘 출토 사모

- Object-유물 : 최숙 묘 출토 사모

- Object-유물 : 탐릉군 묘 출토 사모

- Object-유물 : 밀창군 이직 묘 출토 사모

관계정보

| 항목A | 항목B | 관계 | 비고 |

|---|---|---|---|

| 백관의 상복 | 사모 | A는 B를 일습으로 갖춘다 | A dcterms:hasPart B |

| 백관의 상복 | 단령 | A는 B를 일습으로 갖춘다 | A dcterms:hasPart B |

| 백관의 상복 | 품대 | A는 B를 일습으로 갖춘다 | A dcterms:hasPart B |

| 백관의 상복 | 화 | A는 B를 일습으로 갖춘다 | A dcterms:hasPart B |

| 『경국대전』 | 사모 | A는 B를 언급하였다 | A ekc:mentions B |

| 하연 초상 | 사모 | A는 B를 묘사하였다 | A ekc:depicts B |

| 신숙주 초상 | 사모 | A는 B를 묘사하였다 | A ekc:depicts B |

| 오자치 초상 | 사모 | A는 B를 묘사하였다 | A ekc:depicts B |

| 손소 초상 | 사모 | A는 B를 묘사하였다 | A ekc:depicts B |

| 장말손 초상 | 사모 | A는 B를 묘사하였다 | A ekc:depicts B |

| 김여온 묘 출토 사모 | 사모 | A와 B는 서로 관련이 있다 | A edm:isRelatedTo B |

| 남오성 묘 출토 사모 | 사모 | A와 B는 서로 관련이 있다 | A edm:isRelatedTo B |

| 최숙 묘 출토 사모 | 사모 | A와 B는 서로 관련이 있다 | A edm:isRelatedTo B |

| 탐릉군 묘 출토 사모 | 사모 | A와 B는 서로 관련이 있다 | A edm:isRelatedTo B |

| 밀창군 이직 묘 출토 사모 | 사모 | A와 B는 서로 관련이 있다 | A edm:isRelatedTo B |

주석

참고문헌

- 『고려사』

- 『고려사절요』

- 『경국대전』

- 『조선왕조실록』

- 이은주, 『길짐승흉배와 함께하는 17세기의 무관 옷 이야기』, 민속원, 2005.

Writer: 김지원

| 복식정보 | |

|---|---|

| |

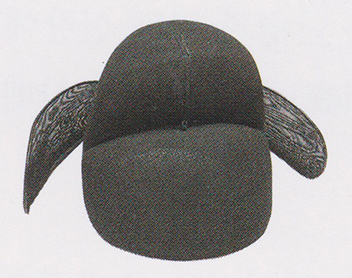

| 사모(문사각) | |

| 시대 | 조선시대(19세기) |

| 분류 | 관모 |

| 크기 | 높이 18㎝, 지름 17.5㎝ |

| 소장처 | 단국대학교 석주선기념박물관 소장 |

| 그림 출처 | 단국대학교 석주선기념박물관(2004) 『名選』中, p. 40. |

| 복식정보 | |

|---|---|

| |

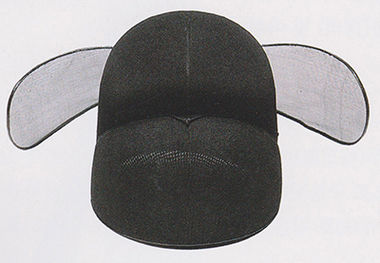

| 사모(단사각) | |

| 시대 | 조선시대(19세기) |

| 분류 | 관모 |

| 크기 | 높이 16.5㎝, 지름 17㎝ |

| 소장처 | 단국대학교 석주선기념박물관 소장 |

| 그림 출처 | 단국대학교 석주선기념박물관(2004) 『名選』中, p. 40. |

- 사모(紗帽)는 앞이 낮고 뒤가 높은 2단의 모부(帽部)로 이루어진 관모이다. 그리고 뒤쪽에 좌우로 뻗치는 뿔을 꽂았다.[1]

- 『속대전』에서는 품계에 따라 사모 뿔의 무늬를 구분하였는데 당상관은 문사각(紋紗角), 당하관은 단사각(單紗角)을 쓰도록 규정하였다.[2]

- 단사각의 ′단(單)′은 ′홑′이라는 뜻으로도 해석이 가능하며, ′무늬 없는 사(紗)′를 지칭하는 것으로도 볼 수 있다.

- 당하관의 단사각이 직물을 홑으로 사용하여 무늬가 생기지 않게 하였다면, 당상관의 문사각은 직물을 겹으로 사용하여 겹쳐진 부분이 무늬를 만든 것이라고 볼 수 있다.[3]

관련 정보 : <문효세자 보양청계병>(1784)

<문효세자 보양청계병>

국립중앙박물관 소장사모를 착용한 참여자

<문효세자 보양청계병>사모를 착용한 참여자

<문효세자 보양청계병>

- <문효세자 보양청계병>에 사모를 착용한 관원들이 그려져 있다.

노드 및 관계 테이블

| 노드 | 관계 | 노드 |

|---|---|---|

| 보양관 대신 내시 |

~을 착용한다 | 사모 |

| 사모 | ~의 구성이다 | 상복, 시복 |

| 사모 | ~와 함께 착용한다 | |

| 사모 | ~에 그려져 있다 | 문효세자 보양청계병 |

| 사모 | ~에 기록되어 있다 | 경국대전 속대전 |

Writer: 김현승

Main: 조선 후기 보양청 상견례 참여자 복식 고증 시각화