품대

정의

품대(品帶)는 조선시대 백관이 품계에 따라 착용하던 허리띠로 혁대(革帶)라고도 한다. 타미(䤩尾)가 1개인 단타미형과 2개인 쌍타미형이 있으며, 쌍타미형은 띠고리 유무에 따라 분리형과 일체형으로 나뉜다. 백관의 상복(常服)에 착용하는 품대는 쌍타미형으로, 티바탕[鞓]에 부착하는 띠돈[帶錢]의 재료를 달리 하여 품계를 구분하였다. 무주 백산서원본 초상화에서 하연(河演, 1376~1453)은 일품관 품대인 서대(犀帶)를 착용한 것으로 보인다.

내용

품대 제도

백관 상복(常服)의 품대제도는 『經國大典』에서 처음 보인다. 『經國大典』에는 백관의 조복·제복·공복·상복 제도가 규정되어 있는데, 조복·제복·상복의 품대는 동일하다. 이후 백관의 품대 제도는 큰 변화 없이 유지되었다.

<『經國大典』 상복(常服) 품대 제도>

| 품계

|

1품 | 정2품 | 종2품 | 정3품 | 종3품 | 4품 | 5·6품 | 7·8·9품 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 상복(常服) 품대 | 서대(犀帶) | 삽금대(鈒金帶) | 소금대(素金帶) | 삽은대(鈒銀帶) | 소은대(素銀帶) | 소은대(素銀帶) | 흑각대(黑角帶) | 흑각대(黑角帶) |

품대 구조 및 재료

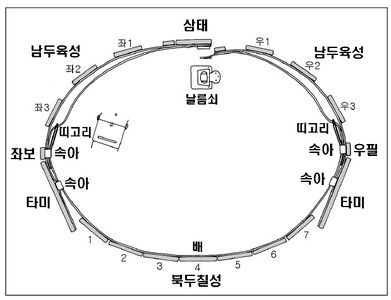

쌍타미형 품대는 분리형 구조와 일체형 구조로 나눌 수 있다. 19세기 중기 이전에는 분리형 구조가 주로 사용되었는데, 5조각의 띠(앞띠 2조각, 속띠 2조각, 뒤띠 1조각)를 좌우의 띠고리를 사용해 길이를 조절하여 착용하였다. 가죽에 흑색이나 청색의 비단을 감싸 띠바탕인 정(鞓)을 만들고 품계를 나타내는 띠돈[帶錢]을 부착하였는데, 『朴通事諺解』에 따르면 띠돈에 삼태(三台), 남두육성(南斗六星), 좌보(左輔), 우필(右弼), 북두칠성(北斗七星) 등의 별자리 이름을 붙였다. 띠돈의 재료는 서(犀), 금(金), 은(銀), 흑각(黑角) 4종이며, 금대와 은대는 표면에 가한 조각의 유무에 따라 삽금대와 소금대, 삽은대와 소은대로 구분하였다. 세종 3년(1421), 금대와 은대의 띠돈은 순금이나 순은을 사용하는 대신 띠돈의 테두리에만 금이나 은을 쓰도록 하였으므로,[2] 침향(沈香), 학정(鶴頂), 대모(玳瑁) 등 다양한 재료에 금이나 은으로 테두리를 둘러 금대와 은대로 구분하였다. 하연의 초상화는 조선후기 이모본이므로, 『經國大典』에 규정된 일품관의 서대를 표현한 것으로 보인다. 서대는 띠돈의 재료로 서각(犀角:물소뿔)을 사용하였는데, 밝은 갈색 바탕에 검정에 가까운 짙은 갈색 무늬가 있는 것이 특징이다. 초상화에서는 서대의 삼태에 금테를 둘렀는데, 서대의 띠돈에는 금테를 두르지 않는 것이 원칙이나, 삼태·좌보·우필·타미에는 금테를 두르기도 하였다. 쌍타미형 분리형 구조의 유물로는 이현보(李賢輔, 1467~1555)의 품대가 있다. 띠돈의 재료로 서각을 사용하였는데, 모든 띠돈에 금테를 둘렀기때문에 1품용 서대가 아니라 종2품용 소금대(素金帶)로 짐작된다.[3]

지식관계망

관계정보

| 항목A | 항목B | 관계 | 비고 |

|---|---|---|---|

| 백관의 상복 | 품대 | A는 B를 일습으로 갖춘다 | A dcterms:hasPart B |

| 『경국대전』 | 상복의 품대 | A는 B를 언급하였다 | A ekc:mentions B |

| 품대 | 사모 | A는 B와 같이 착용하였다 | A ekc:goesWith B |

| 품대 | 단령 | A는 B와 같이 착용하였다 | A ekc:goesWith B |

| 품대 | 화 | A는 B와 같이 착용하였다 | A ekc:goesWith B |

시각자료

갤러리

품대 세부 명칭.[4]

이현보(李賢輔1467~1555)의 쌍타미형 분리형 품대.[5]

주석

- ↑ 이은주, 「조선시대 품대의 구조와 세부 명칭에 관한 연구」, 『服飾』 61권 10호, 한국복식학회, 2011, 137쪽.

- ↑ 『世宗實錄』 13권, 세종 3년 9월 7일 정묘 5번째기사 1421년 명 영락(永樂) 19년.

- ↑ 이은주, 「조선시대 품대의 구조와 세부 명칭에 관한 연구」, 『服飾』 61권 10호, 한국복식학회, 2011, 138쪽.

- ↑ 이은주, 「조선시대 품대의 구조와 세부 명칭에 관한 연구」, 『服飾』 61권 10호, 한국복식학회, 2011, 140쪽.

- ↑ 이은주, 「조선시대 품대의 구조와 세부 명칭에 관한 연구」, 『服飾』 61권 10호, 한국복식학회, 2011, 137쪽.

참고문헌

- 『朝鮮王朝實錄』

- 『經國大典』

- 『朴通事諺解』

- 이은주, 「조선시대 품대의 구조와 세부 명칭에 관한 연구」, 『服飾』 61권 10호, 한국복식학회, 2011.