"고려사"의 두 판 사이의 차이

DH 교육용 위키

(→문화유산 해설) |

(→문화유산 해설) |

||

| 14번째 줄: | 14번째 줄: | ||

==문화유산 해설== | ==문화유산 해설== | ||

| − | 고려사는 김종서(金宗瑞) | + | 고려사는 김종서(金宗瑞)·정인지(鄭麟趾) 등이 세종의 교지를 받아 기전체(紀傳體)로 만든 고려의 정사(正史)로서, 조선시대에 고려시대사를 정리하면서 일정한 주관과 제약이 가해진 2차적인 성격을 지닌 사료이다. 동아대학교박물관 소장 고려사는 총 139권 75책으로 된 완질본으로 보존 상태는 완벽에 가까운 매우 좋은 상태이다. 이 판본은 1482년(성종 13)에 인출 된 것으로 추정되는 을해자본(乙亥字本)을 1613년(광해군 5)에 번각한 목판본 이다. 인출 시기는 동일한 판본의 초쇄본으로 추정되는 규장각 소장의 태백산사고본과 대조해 본 결과, 자면(字面)이나 계선(界線)에서 나뭇결이나 터짐 현상 혹은 탈락 현상이 더 많이 나타나는 것으로 보아 규장각 소장본보다 후쇄본임을 알 수 있다. |

| − | 이 책은 총 75책 139권의 | + | 이 책은 총 75책 139권의 거질(巨帙)임에도 불구하고 낙질이 전혀 없을 뿐 아니라 상태도 완벽에 가까울 정도로 잘 보존되어 있다. 그리고 전래본 중 가장 일찍 인출된 것은 1482년(성종 13)에 인출된 것으 로 추정되는 을해자본이나, 을해자본은 완질본이 전해지지 않는다는 점, 을해자본 다음으로 간인된 이 판본의 완질본이 현재 4질 밖에 알려져 있지 않다는 점, 그 내용이 전해지는 사료가 부족하여 연구에 어려움을 겪고 있는 고려의 역사를 기록한 正史로서 사료적 가치가 높다는 점에서 학술적, 문화재적으로 가치가 높은 자료이다.<ref>[http://www.cha.go.kr/korea/heritage/search/Culresult_Db_View.jsp?mc=NS_04_03_01&VdkVgwKey=21,01040000,21 출처: 문화재청 '고려사']</ref> |

==관련 항목== | ==관련 항목== | ||

2016년 6월 8일 (수) 15:31 판

| 고려사 | |

|---|---|

| |

| 지정 번호 | 부산광역시 유형문화재 제104호 |

| 지정일 | 2010.09.20 |

| 지정 명칭 | 고려사 (高麗史) |

| 한자 명칭 | |

| 영문 명칭 | History of Goryeo |

| 분류 | 기록유산/전적류/목판본 |

| 건립·제작 | 김종서, 정인지 |

| 주소 | 부산광역시 서구 부민동2가 1 동아대학교 박물관 |

| 위도 | 35.105095 |

| 경도 | 129.019255 |

| 웹사이트 | |

문화유산 해설

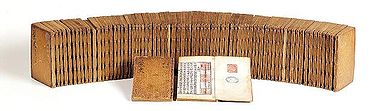

고려사는 김종서(金宗瑞)·정인지(鄭麟趾) 등이 세종의 교지를 받아 기전체(紀傳體)로 만든 고려의 정사(正史)로서, 조선시대에 고려시대사를 정리하면서 일정한 주관과 제약이 가해진 2차적인 성격을 지닌 사료이다. 동아대학교박물관 소장 고려사는 총 139권 75책으로 된 완질본으로 보존 상태는 완벽에 가까운 매우 좋은 상태이다. 이 판본은 1482년(성종 13)에 인출 된 것으로 추정되는 을해자본(乙亥字本)을 1613년(광해군 5)에 번각한 목판본 이다. 인출 시기는 동일한 판본의 초쇄본으로 추정되는 규장각 소장의 태백산사고본과 대조해 본 결과, 자면(字面)이나 계선(界線)에서 나뭇결이나 터짐 현상 혹은 탈락 현상이 더 많이 나타나는 것으로 보아 규장각 소장본보다 후쇄본임을 알 수 있다.

이 책은 총 75책 139권의 거질(巨帙)임에도 불구하고 낙질이 전혀 없을 뿐 아니라 상태도 완벽에 가까울 정도로 잘 보존되어 있다. 그리고 전래본 중 가장 일찍 인출된 것은 1482년(성종 13)에 인출된 것으 로 추정되는 을해자본이나, 을해자본은 완질본이 전해지지 않는다는 점, 을해자본 다음으로 간인된 이 판본의 완질본이 현재 4질 밖에 알려져 있지 않다는 점, 그 내용이 전해지는 사료가 부족하여 연구에 어려움을 겪고 있는 고려의 역사를 기록한 正史로서 사료적 가치가 높다는 점에서 학술적, 문화재적으로 가치가 높은 자료이다.[1]

관련 항목

| 이 문서 | 관계 | 관련 문서 |

|---|---|---|

| 고려사 | A에 B가 기록되어 있다 | 아차산, 남행산, 광개토대왕, 장수왕, 장한성 |

| 고려사 | A는 B에 만들어졌다 | 조선시대 |