이운지:서재의 고상한 벗들(하):종이:죽지 만드는 법

내용

2) 죽지(竹紙, 대나무종이) 만드는 법

일반적으로 죽지를 제조하는 일은 남방에서 나타났으나 오로지 복건성(福建省)[1]에서만 단독으로

성행하고 있다. 죽순이 돋은 후가 되어 산골짜기의

깊고 얕은 곳을 살펴보았을 때, 대나무 중에 가지와

잎이 막 돋아나는 대나무가 가장 좋은 원료이다. 절기가 망종(양력 6월 6일경)이 되면 산에 올라가 대나무

를 벤다. 대나무를 5〜7척 길이로 자른 뒤, 그 산에 만들어 놓은 연못 한 곳으로 가서 물을 채우고 그

안에 자른 대나무를 담궈 둔다. 연못물이 마를 때가 있을까 염려되면 대나무로 만든 홈통을 연결하여 쉴 새 없이 물을 끌어넣어야 한다.

대나무를 담근 지 100일이 지나면, 두드려 씻는

공정을 더하여 죽순을 싸고 있던 거친 껍질과 줄기의 푸른 껍질을 씻어 버린다 【이를 ‘살청(殺靑)’이라 한다】. 이렇게 하면 그 가운데의 대나무 줄기 모양은

모시풀 모양과 같다. 질이 좋은 석회를 물에 섞어

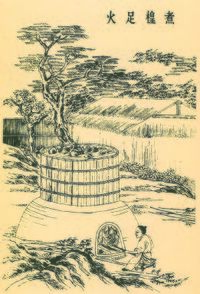

진흙처럼 만든 다음 황통(楻桶)[2]에 넣고 삶는데, 불을 8주야(晝夜) 동안을 기준으로 지핀다.

일반적으로 대나무를 삶을 때 불을 때는 아래의

가마는 지름 4척짜리를 쓰는데, 가마 위는 진흙과

석회를 반죽하여 가장자리를 봉한다. 높이와 너비는 광동 지역에서 소금 끓이는 뇌분(牢盆)[3]의 그것들과 같고, 안에는 10섬 남짓의 물을 넣을 수 있다.

가마 위는 황통으로 덮는데 그 둘레는 15척, 지름은

4척 남짓이다. 대를 가마에 넣고 단단히 덮은 후 8일 동안 충분히 삶는다.

불을 끄고 하루가 지나면 통을 들고 대나무 섬유를 꺼내어 맑은 물을 채운 연못에 넣어 깨끗이 씻는다. 연못의 바닥과 사면은 모두 목판으로 잘 맞춰

봉해서 오물로 더럽혀지지 않도록 한다 【거친 종이 를 만들 때는 이렇게 하지 않아도 된다】.

대나무 섬유를 깨끗이 씻고 나면 나무의 잿물에

담궜다가 다시 가마에 넣고, 위를 판판하게 해 두고

그 위에 볏짚의 재를 0.1척 정도 두께로 고르게 깐다. 통 안의 물이 끓어오르면 다른 통 속으로 옮겨

넣고, 이어서 잿물을 부어 넣는다. 잿물이 식으면

끓여서 다시 부어 넣는다.

이렇게 10여 일이 지나면 대나무 섬유는 자연히

썩어서 냄새를 풍긴다. 그러면 꺼내어 절구통에 넣어 찧는다 【산간 지역에는 모두 물방아가 있다】. 대

나무 섬유를 찧어서 모양이 진흙반죽 같이 되면 종이를 뜨는 지통(紙桶)에 쏟아 넣는다. 일반적으로 종

이를 뜨는 지통의 위쪽 모양은 네모진 말박과 같으며, 그 크기의 치수는 그 속에서 종이를 뜨는 발의

크기를 고려하여 넉넉하게 정하고, 발은 또 종이의

크기를 고려하여 정한다.

대나무 섬유가 만들어졌으면 지통 안에 맑은 물을 넣어 수면(水面)을 대나무 섬유보다 0.3척 정도 높게 한다. 지약즙(紙藥汁, 닥풀)을 그 안에 넣으면 【지

약(紙藥)의 모양은 도죽(桃竹)[4]의 잎과 같고 방언은

정해진 이름이 없다】, 떠낸 종이가 마른 후에는 저절로 희게 된다. 일반적으로 종이를 뜨는 발은 가늘게 잘라 다듬은 대오리를 엮어 만든다. 발을 말아

올리거나 펼칠 때는 그 밑에 가로세로의 격자가 있는 발틀을 이용한다. 두 손으로 발틀을 잡아 물 속에 넣고 휘저으면서 대나무 섬유를 떠올려 섬유가

발 속으로 들어오게 한다.

종이의 두께는 사람의 손 놀리는 법에 달려 있으니, 조금 휘저으면 섬유가 발틀로 적게 들어와서 종이가 얇고, 많이 휘저으면 많이 들어와서 두껍게 된

다. 대나무 섬유물이 발틀에 떠 있을 때에 발틀을 사방으로 기울이면서 물을 지통으로 흘려보낸다.[5]그런 다음에 발을 뒤집어 종이를 널빤지 위에 떼어

놓아 몇천 장이 되도록 첩첩이 쌓아 올린다.

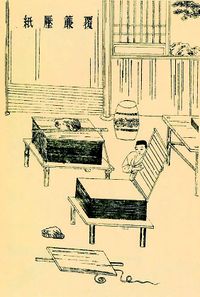

수량이 차면 그 위를 널빤지로 누르고 줄을 종이 높이와 비슷한 높이로 묶은 다음 밧줄에 막대를 끼

운 뒤, 술 짜는 방법처럼 수분을 말끔히 짜내어 말린다. 다음에 가볍고 가는 구리 족집게로 종이를 한장씩 들어올려 불에 쬐어 말린다.

일반적으로 종이를 불에 쬐어 말리려면 먼저 흙벽돌을 쌓아 좁은 갱도를 내고, 갱도의 바닥을 벽돌로 덮는다. 갱도 바닥은 벽돌 몇 장마다 벽돌 한 장

씩의 공간을 비워 둔다. 장작을 때면 아궁이에서 타기 시작해서 불기운은 벽돌 틈을 통하여 갱도 밖으

로 빠져나온다. 벽돌이 충분히 데워지면 젖은 종이를 한 장씩 담 위에다 붙여 말린 다음 떼어내서 한

질(帙)을 만든다.

근래의 폭이 넓은 종이를 ‘대사련(大四連)[6]’이라

하는데, 한때 글 쓰는 데 귀중한 역할을 한다. 다 쓴 폐지는 붉은색과 먹색 및 오염된 것을 씻어내고, 물에 잘 담궈 불려서 지통에 넣고 재생시킨다. 이렇게

하면 삶아서 담궈 두는 앞 단계의 공정을 생략하여도 전과 다름없이 종이를 만들 수 있으며, 손실되는 양도 많지 않다.

그러나 대가 흔한 남방 지역에서는 이런 일을 하지 않는다. 북방에서는 한 마디나 한 조각의 종이 부스러기라도 땅에 떨어져 있으면 바로 주워서 종이를 재생시키는데, 이런 종이를 ‘환혼지(還魂紙, 생명이

돌아온 종이)’라 한다. 재료가 대나무이든 다른 나무이든, 섬유의 재질이 정밀하든 거칠든 간에 모두 같은

방법으로 재생한다.

화지(火紙)나 거친 종이 등도 대나무를 자르고 삶아서 대나무 섬유를 얻고, 석회를 물과 섞어 부어넣는 것은 이전의 방법과 같다. 단지 종이를 발에서 떼

어 낸 뒤에 이를 불에 말리지 않고, 눌러서 물기를

빼고, 햇볕을 쬐어 말릴 뿐이다.

당(唐)나라 때는 귀신을 섬기는 제사가 빈번하여

지전(紙錢)으로 비단 태우는 의식을 대신했으며 【북

방에서는 잘게 자른 종이를 썼는데, 이를 ‘판전(板錢)’이라 한다.】, 이 때문에 이렇게 만들어진 종이를 ‘화지(火紙)’라 불렀다. 그중에서 가장 거칠고 두꺼운 종이를 ‘포과지(包裹紙, 포장지)’라 부르는데, 이 종이는

대나무 섬유와 해를 걸러 재배한 늦벼의 짚을 섞어

만든 것이다.

강서성(江西省)[7] 연산현(鉛山縣)의 여러 고을에서

나는 편지지[柬紙] 같은 종이들은 모두 가느다란 대나무 원료를 두껍게 떠서 만든 것으로, 비싼 값을

요구한다. 그 가운데 가장 좋은 것은 관간지(官柬紙)로, 부귀한 집에서는 명함으로 사용한다. 이런 종이

는 두툼하면서도 거친 섬유질이 없다. 홍색(紅色)으로 물들여 길사(吉事)에 쓰는 길첩(吉帖)으로 만들 때

면 우선 백반물에 물들인 다음 홍화즙(紅花汁)을 더한다고 한다. 《천공개물(天工開物)[8]》[9][10]

각주

[[분류:

- ↑ 복건성(福建省):중국의 남동부, 대만(臺灣) 해협에 면하는 성(省). 민(閩) 종족이 주로 절강성(浙江省) 남 부와 복건성 일대에서 살았으므로, 복건성을 민성(閩省)이라고도 한다.

- ↑ 황통(楻桶):종이의 재료인 나무나 삼 등을 삶는 통.

- ↑ 뇌분(牢盆):소금 끓이는 가마.

- ↑ 도죽(桃竹):대나무의 일종. 질이 견고해서 화살·지팡이·발·멍석 등을 만드는 데 좋은 재료이다.

- ↑ 대나무……흘려보낸다:발틀로 대나무 섬유가 섞인 물이 들어오게 한 뒤, 발틀을 다시 기울여 물의 일부를 좌우로 흔들면서 지통으로 흘려보내는 과정을 말한다. 이때 대나무 섬유가 발틀에 조금씩 쌓이게 된다. 이 과정을 몇 차례 반복하느냐에 따라 종이의 두께가 결정된다.

- ↑ 대사련(大四連):중국 원(元)·명(明)대에 생산된 종이로, 대나무로 만들었으며 폭이 넓고 질겨서 공문서용으로 공급되었기 때문에 공독지(公牘紙)라고도 한다.

- ↑ 강서성(江西省):중국 중남부 양자강(揚子江) 남쪽에 있는 성.

- ↑ 천공개물(天工開物):중국 명나라 말기의 학자 송응성(宋應星, 1587~1648?)이 지은 경험론적 산업기술서. 1637년 간행. 방적(紡績)·제지(製紙)·조선(造船)·야금(冶金) 등 여러 가지 제조기술을 그림을 곁들여 해설하고 있다.

- ↑ 《天工開物》 〈殺青第十三〉 “造竹紙”, 325〜328쪽.

- ↑ 《임원경제지 이운지(林園經濟志 怡雲志)》 2, 풍석 서유구 지음, 추담 서우보 교정, 임원경제연구소 옮김 (풍석문화재단, 2019), 241~248쪽.