"섬용지:복식 도구:옷과 갖옷:심의 제도에 관한 변증"의 두 판 사이의 차이

| 16번째 줄: | 16번째 줄: | ||

주우가 또 다음과 같이 말했다. ‘속임구변에서, 변(邊)은 바느질을 한 가장자리이다. 임(衽)의 가장자리에는 사선으로 재단한 폭을 쓴다. 이미 옆에 붙은 것이 없기 때문에 따로 곧은 베를 마름질하여 갈고리 모양으로 만들고, 이를 오늘날 가장자리 감침질[貼邊]을 하듯이 임(衽)의 아래에 이은 것이다. 《예기》의 「속임구변」은 바로 갈고리 모양의 가장자리를 임(衽)에 붙이는 것이다. 그런데 뒷사람들이 이를 살피지 못하여, 임(衽)이 없는 상의를 만드는 지경까지 이르렀다.’<ref>《深衣考》 〈續衽鉤邊〉.</ref><br/> | 주우가 또 다음과 같이 말했다. ‘속임구변에서, 변(邊)은 바느질을 한 가장자리이다. 임(衽)의 가장자리에는 사선으로 재단한 폭을 쓴다. 이미 옆에 붙은 것이 없기 때문에 따로 곧은 베를 마름질하여 갈고리 모양으로 만들고, 이를 오늘날 가장자리 감침질[貼邊]을 하듯이 임(衽)의 아래에 이은 것이다. 《예기》의 「속임구변」은 바로 갈고리 모양의 가장자리를 임(衽)에 붙이는 것이다. 그런데 뒷사람들이 이를 살피지 못하여, 임(衽)이 없는 상의를 만드는 지경까지 이르렀다.’<ref>《深衣考》 〈續衽鉤邊〉.</ref><br/> | ||

주우의 이 설은 《가례》와 맞지 않는다. 대개 주우는 세속의 평상복 상의와 같이 옷의 몸판[衣身] 위에 안팎으로 깃 2개를 달고 따로 곧은 베를 갈고리 모양으로 마름질해서 임(衽)의 아래에 이어 속임구변으로 삼으려 했다. 이렇게 하면 입고 벗기에는 편하겠지만, 《가례》의 본래 제도가 아니기에 이를 따르지는 못하겠고, 우선 기록을 남겨 두어 하나의 학설로 갖추어 놓는다.”<ref>《家禮儀節》 卷1 〈通禮〉 “深衣考證”(《文公家禮儀節》, 76~77쪽). 이상의 내용은 서유구가 《家禮儀節》을 인용한 부분이다.</ref><br/> | 주우의 이 설은 《가례》와 맞지 않는다. 대개 주우는 세속의 평상복 상의와 같이 옷의 몸판[衣身] 위에 안팎으로 깃 2개를 달고 따로 곧은 베를 갈고리 모양으로 마름질해서 임(衽)의 아래에 이어 속임구변으로 삼으려 했다. 이렇게 하면 입고 벗기에는 편하겠지만, 《가례》의 본래 제도가 아니기에 이를 따르지는 못하겠고, 우선 기록을 남겨 두어 하나의 학설로 갖추어 놓는다.”<ref>《家禮儀節》 卷1 〈通禮〉 “深衣考證”(《文公家禮儀節》, 76~77쪽). 이상의 내용은 서유구가 《家禮儀節》을 인용한 부분이다.</ref><br/> | ||

| + | 한백겸(韓百謙)<ref>한백겸(韓百謙):1552~1615. 조선 중기의 문신으로 호는 구암(久菴)이다. 각진 깃인 방령(方領) 형태의 심의를 제시해 정구(鄭逑, 1543~1620)에게 비판을 받기도 했지만, 유형원(柳馨遠, 1622~1673)은 한백겸의 심의설을 받아들여 자신의 저서인 《반계수록(磻溪隨錄)》에 한백겸의 심의설과 심의도 전문을 수록했다. 이덕무(李德懋, 1741~1793)는 시대가 너무 오래되어 상고할 수 없지만 하나의 옷이 되기 때문에 입을 만하다고 하여 유형원에 비해 상대적으로 중립적인 태도를 취했다.</ref>은 다음과 같이 말했다.<br/> | ||

| + | “속(續)은 잇는다는 것이다. 《의례》 〈상복편〉에서 ‘소매[袂]는 폭을 붙인다.’<ref>《儀禮注疏》 卷34 〈喪服〉(《十三經注疏整理本》 11, 754쪽).</ref>라 했는데, 속(續)과 속(屬)은 옛날에 통용되는 글자였다. 임(衽)은 상의의 앞 두 길[襟]이다.<br/> | ||

| + | 옛날 옷은 모두 위는 상의[衣], 아래는 치마[裳]로 되어 있었는데, 치마는 한쪽 가장자리에서부터 허리에 두르기 때문에 앞쪽은 본래 이미 갈라지지 않았다. 따로 베 한 폭을 엇갈리게 나누어 마름질하여 위는 좁고 아래는 넓게 한 뒤 이를 상의의 두 길[襟]에 나눠서 꿰맨 후 왼쪽으로 오른쪽을 덮으면 갈라지지 않게 된다. 옛사람들이 이른바 우임(右衽, 오른쪽으로 옷길을 여밈)이나 부임(敷衽, 옷길을 펼침)이나 염임(斂衽, 옷길을 여밈)이라 한 것은 다 이를 가리켜 한 말이다. 다만 심의는 상의와 치마를 이어 꿰매 깃[領] 아래에서부터 치마 끝까지 한쪽이 갈라져 있어서, 따로 한 폭을 써서 임(衽)을 만들지 않고 그저 두 길이 마주하고 내려가 겨우 서로 이어지게 했기에 속임(續衽)이라 했다.<br/> | ||

| + | 두 임(衽)을 이미 서로 여밀 수 없다면 매듭단추【달마기】<ref>매듭단추[달마기]:옷을 여미는 단추.<br/> | ||

| + | [[파일:매듭단추 수단추.jpg|200픽셀|섬네일|매듭단추 수단추|왼쪽]] | ||

| + | [[파일:매듭단추 암단추.jpg|200픽셀|섬네일|매듭단추 암단추|가운데]]<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/> | ||

| + | </ref>로 좌우가 서로 교차하게 건[鉤] 다음에야 나뉘어 열릴 걱정이 없다. 그러므로 또한 구변(鉤邊)이라 하니 지금의 기배령(箕排領【돕지】)이 바로 그 전해 내려온 제도이다.<br/> | ||

| + | 〈옥조〉에서는 ‘임(衽)이 옆에 있다.’고 했는데, 옆은 바로 베 폭의 가장자리이다. 정현은 옆을 사람 몸의 양옆으로 잘못 생각했기 때문에, 임(衽)이란 글자를 설명할 때 억지 해석을 벗어나지 못했다. 일반적으로 치마폭을 엇갈리게 나누어 마름질한 부분을 모두 임이라 한다. 임은 원래 상의의 길이 교차하여 닿는 부분의 이름이다. 그러므로 일반적으로 두 가지 물건이 맞닿을 때 임의 개념을 빌려 비유한 경우가 예전부터 있었다. 《예기》 〈단궁〉에서 ‘임마다 하나로 묶는다.’<ref>《禮記正義》 卷8 〈檀弓〉 上(《十三經注疏整理本》 12, 288쪽).</ref>라 했는데, 이 말을 해석한 사람(진호陳澔)이 “나비장[小要]<ref>나비장[小要]: 관의 몸체와 관 뚜껑을 결합시키는 못으로, 위아래가 넓고 가운데 허리가 좁다.</ref>【은정(隱錠)】으로 관과 관 뚜껑 사이를 이어 합치기 때문에 임(衽)이라 이름했다.”<ref>《禮記大全》 卷3 〈檀弓〉.</ref>고 한 말이 이것이다. 어찌 치마폭만을 임(衽)이라고 한 적이 있던가? 게다가 상의와 치마를 이어 꿰매면 치마의 양 가장자리가 모두 앞쪽에 있게 되니 좌우를 봉합하는 일을 굳이 다시 말할 필요가 없다. 이미 속임이라고 해 놓고 다시 구변이라고 하니 어찌 그 글의 의미를 이렇게 중첩되고 번잡하게 하여, 결코 자세히 설명할 필요가 없는 곳에서 별도로 자세한 설명을 다 했겠는가? 나는 결코 그렇지 않을 것 같다.<br/> | ||

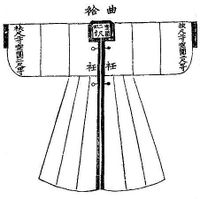

| + | 정현의 주가 이미 경문(經文)을 잘못 해석했고, 소(疏)를 단 사람들 또한 정현이 단 주의 문장을 잘못 해석함으로써 시간이 갈수록 더욱 잘못되어, 쓸모없는 남은 폭을 좌우로 교차시켜 드리우기에 이르렀다. 채연이나 양복과 같은 여러 공들이 주자의 뜻을 추구하여 바르게 고치지 않았다면 후대에는 거의 요상한 복장을 면하지 못했을 것이다. 다만 주석의 의미는 터득했지만 경문 자체의 의미는 터득하지 못했으니 마치 벽을 사이에 두고 이야기를 듣는 것처럼 되어 애석할 뿐이다.” <ref>이상의 내용은 《久菴遺稿》 上 〈雜著〉 “深衣說” ‘續衽鉤邊’을 인용한 부분이다. 한백겸이 생각한 심의는 다음 그림과 같다. 매듭단추로 여미는 형태의 심의는 그의 문집에 실려 있고, 조선시대에 실제로 만들어 착용한 학자도 있다.<br/> | ||

| + | [[파일:한백겸이 문집에 그린 심의(구암유고).jpg|200픽셀|섬네일|한백겸이 문집에 그린 심의(《久菴遺稿》)|왼쪽]] | ||

| + | [[파일:유인석이 착용한 심의.jpg|200픽셀|섬네일|유인석이 착용한|가운데]]<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/> | ||

| + | 안 내가 일찍이 이의준(李義駿)60에게 속임구변을 논한 편지를 보낸 적이 있는데, 지금 그 대강을 모아 여기에 붙인다. | ||

| + | 정현이 심의에 대해 다음과 같이 주석을 달았습니다. “촉(續)은 촉(屬)과 같고, 임(衽)은 치마 옆에 있는 것이다. 이어 붙여 치마의 앞뒤가 구별되지 않게 한다. 구(鉤)는 “까마귀의 부리는 반드시 갈고리 모양으로 굽어 있다[烏喙必鉤].”라는 | ||

| + | </ref><br/> | ||

==각주== | ==각주== | ||

[[분류:한양도성타임머신]][[분류: clothing]][[분류:임원경제지]][[분류:섬용지]][[분류:옷과 갖옷]][[분류:심의 제도에 관한 변증]][[분류:임원경제지 섬용지]][[분류:김용미]] | [[분류:한양도성타임머신]][[분류: clothing]][[분류:임원경제지]][[분류:섬용지]][[분류:옷과 갖옷]][[분류:심의 제도에 관한 변증]][[분류:임원경제지 섬용지]][[분류:김용미]] | ||

2020년 9월 23일 (수) 09:51 판

내용

심의 제도에 관한 변증

속임구변[1]

【채연(蔡淵)[2]이 다음과 같이 말했다.

“사마광(司馬光)이 《서의(書儀)》에 기록한 방령(方領)과 속임구변(續衽鉤邊)의 제도는 인용한 주석이 비록 자세하지만 고례의 의미를 터득하지는 못했다. 선생(주희)께서 이를 흠으로 여겨 일찍이 경문(經文)과 옷 입는 마땅함을 이치로 음미하여 그 말의 의미를 터득하셨다. 방령이란 다만 옷깃[衣領]이 교차하면 저절로 곱자 같은 모양이 되는 것이고, 속임구변이란 다만 치마의 옆을 이어 앞뒤 폭을 바느질하지 않고 좌우로 서로 교차시켜 걸면 바로 구변(鉤邊)이 되니, 따로 베 한 폭을 갈고리[鉤]처럼 마름질하여 치마 옆에 꿰매는 게 아니다. 방령에 대한 설명은 선생께서 이미 《가례》에서 수정하셨으나 속임구변은 미처 고치지 못하셨다.”[3]

양복이 다음과 같이 말했다.

“선생께서 만년에 입으셨던 심의는 《가례》에서 예전에 설명하신 곡거(曲裾) 제도를 버리고 쓰지 않으신 옷이다. 여기에는 아마도 깊은 뜻이 있었을 터인데 아직도 그 학설에 대한 자세한 설명을 듣지 못해 한스러웠다. 채연이 선생께 들은 내용을 얻어듣게 된 뒤에 비로소 선사(先師)께서 예전에 설명하셨던 곡거 제도를 버린 까닭을 알게 되었다. 그러고 나서 다시 《예기》 〈심의〉편[4]을 가져다 자세히 읽어 보고서야 정현(鄭玄)[5]이 주석한 ‘속임(續衽)’ 두 글자의 뜻이 매우 분명한데 다만 소(疏)[6]를 단 학자들이 어지럽혔을 뿐임을 알게 되었다.[7]

정현(鄭玄)의 주를 살펴보니, ‘촉(續)[8]은 촉(屬, 붙이다)과 같고, 임(衽)은 치마 옆에 있는 것이다. 이어 붙여 치마의 앞뒤가 구별되지 않게 하는 것이다.’ [9]라 했다. 정현이 단 주의 뜻은 대개 ‘일반적으로 치마는 앞은 3폭, 뒤는 4폭으로 해서 이미 앞뒤를 나누니 그 옆의 2폭이 갈라져서 서로 붙지 않는다. 그런데 심의는 치마 12폭을 엇갈리게 마름질하고 이를 모두 임(衽)이라고 한다.’[10]

는 뜻이다. 《예기》 〈옥조〉의 ‘임(衽)은 옆에 있다.[衽當旁]’[11]는 구절의 주(註)에 보인다.

이른바 속임은 치마 옆에 있는 2폭을 가리켜 말한다. 치마 옆의 2폭을 이어 붙여 치마의 앞뒤가 구별되지 않게 한다는 뜻이다. 그런데 소를 단 학자들은 그 문장의 뜻을 자세히 살펴보지 않고, 다만 ‘임(衽)이 치마 옆에 있다.’는 한 구절만 보고서 따로 베 한 폭으로 갈고리[鉤]처럼 마름질하여 치마 옆에 드리운다고 생각한 것이다. 그리하여 함부로 천착하고 어지럽게 논의하였지만 논의할수록 뜻은 더욱 어지러워졌다.

한(漢)나라 때부터 지금까지 2천여 년 동안 《예기》를 읽는 사람들이 모두 ‘별도로 한 폭의 베를 쓴다.’라는 말에서 의미를 구하여 주의 본뜻은 가려지고 덮여 제대로 볼 수가 없었다. 선사(先師, 주희)께서 만년에 소를 단 학자들의 잘못을 아셨으나 미처 수정하지 못하셨다. 그래서 내가 정현의 주를 《가례》 〈심의〉 ‘곡거’ 부분의 아래에 붙여서 소를 단 학자들의 잘못을 논파하고, 또 선사께서 만년에 이미 확정한 학설을 보이고자 한다.”

구준(丘濬)[12]은 다음과 같이 말했다.

“속(續)은 이어 붙인다는 뜻이고, 임(衽)은 치마의 옆폭이다. 구(鉤)는 서로 교차시킨다는 뜻이고, 변(邊)은 치마폭의 옆쪽이다. 속임구변은 서로 여며 교차시킨다는 뜻이다.”[13]

구준이 또 말했다. “살펴보건대 주우(朱右)[14]는 다음과 같이 말했다. ‘임(衽)을 《설문해자》에서는 「금(衿)」이라 했는데, 그에 대한 주에서는 「임(衽)을 교차하는 것」이 길[襟]이라고 했다.[15] 《이아(爾雅)》를 보면 「옷에는 모두 길[襟]이 있는데 금(衿, 깃)으로 통용하여 쓴다.」라 했다.[16] 《예기정의》에서는 「심의는 바깥쪽 깃[衿]의 가장자리에 가선이 있다.」[17]고 했으니, 심의에 임(衽)이 있음은 분명하다. 베 한 폭을 엇갈리게 나누어 마름질하여 위는 좁고 아래는 넓게 한 뒤 이를 안으로 상의에 이어 6폭이 되게 하고 아래는 치마에 붙인다.’[18]《예기》 〈옥조〉에서 ‘심의는 임(衽)이 옆에 있다[衽當旁].’ [19]고 했는데, 왕 씨는 ‘깃[袷:曲領] 아래 깃[衿]을 단다.’ [20]고 했고, 조 씨는 ‘위로 이어 6폭이 되게 한다.’ [21]고 했으니, 모두 이를 말하는 것이다.

주우가 또 다음과 같이 말했다. ‘속임구변에서, 변(邊)은 바느질을 한 가장자리이다. 임(衽)의 가장자리에는 사선으로 재단한 폭을 쓴다. 이미 옆에 붙은 것이 없기 때문에 따로 곧은 베를 마름질하여 갈고리 모양으로 만들고, 이를 오늘날 가장자리 감침질[貼邊]을 하듯이 임(衽)의 아래에 이은 것이다. 《예기》의 「속임구변」은 바로 갈고리 모양의 가장자리를 임(衽)에 붙이는 것이다. 그런데 뒷사람들이 이를 살피지 못하여, 임(衽)이 없는 상의를 만드는 지경까지 이르렀다.’[22]

주우의 이 설은 《가례》와 맞지 않는다. 대개 주우는 세속의 평상복 상의와 같이 옷의 몸판[衣身] 위에 안팎으로 깃 2개를 달고 따로 곧은 베를 갈고리 모양으로 마름질해서 임(衽)의 아래에 이어 속임구변으로 삼으려 했다. 이렇게 하면 입고 벗기에는 편하겠지만, 《가례》의 본래 제도가 아니기에 이를 따르지는 못하겠고, 우선 기록을 남겨 두어 하나의 학설로 갖추어 놓는다.”[23]

한백겸(韓百謙)[24]은 다음과 같이 말했다.

“속(續)은 잇는다는 것이다. 《의례》 〈상복편〉에서 ‘소매[袂]는 폭을 붙인다.’[25]라 했는데, 속(續)과 속(屬)은 옛날에 통용되는 글자였다. 임(衽)은 상의의 앞 두 길[襟]이다.

옛날 옷은 모두 위는 상의[衣], 아래는 치마[裳]로 되어 있었는데, 치마는 한쪽 가장자리에서부터 허리에 두르기 때문에 앞쪽은 본래 이미 갈라지지 않았다. 따로 베 한 폭을 엇갈리게 나누어 마름질하여 위는 좁고 아래는 넓게 한 뒤 이를 상의의 두 길[襟]에 나눠서 꿰맨 후 왼쪽으로 오른쪽을 덮으면 갈라지지 않게 된다. 옛사람들이 이른바 우임(右衽, 오른쪽으로 옷길을 여밈)이나 부임(敷衽, 옷길을 펼침)이나 염임(斂衽, 옷길을 여밈)이라 한 것은 다 이를 가리켜 한 말이다. 다만 심의는 상의와 치마를 이어 꿰매 깃[領] 아래에서부터 치마 끝까지 한쪽이 갈라져 있어서, 따로 한 폭을 써서 임(衽)을 만들지 않고 그저 두 길이 마주하고 내려가 겨우 서로 이어지게 했기에 속임(續衽)이라 했다.

두 임(衽)을 이미 서로 여밀 수 없다면 매듭단추【달마기】[26]로 좌우가 서로 교차하게 건[鉤] 다음에야 나뉘어 열릴 걱정이 없다. 그러므로 또한 구변(鉤邊)이라 하니 지금의 기배령(箕排領【돕지】)이 바로 그 전해 내려온 제도이다.

〈옥조〉에서는 ‘임(衽)이 옆에 있다.’고 했는데, 옆은 바로 베 폭의 가장자리이다. 정현은 옆을 사람 몸의 양옆으로 잘못 생각했기 때문에, 임(衽)이란 글자를 설명할 때 억지 해석을 벗어나지 못했다. 일반적으로 치마폭을 엇갈리게 나누어 마름질한 부분을 모두 임이라 한다. 임은 원래 상의의 길이 교차하여 닿는 부분의 이름이다. 그러므로 일반적으로 두 가지 물건이 맞닿을 때 임의 개념을 빌려 비유한 경우가 예전부터 있었다. 《예기》 〈단궁〉에서 ‘임마다 하나로 묶는다.’[27]라 했는데, 이 말을 해석한 사람(진호陳澔)이 “나비장[小要][28]【은정(隱錠)】으로 관과 관 뚜껑 사이를 이어 합치기 때문에 임(衽)이라 이름했다.”[29]고 한 말이 이것이다. 어찌 치마폭만을 임(衽)이라고 한 적이 있던가? 게다가 상의와 치마를 이어 꿰매면 치마의 양 가장자리가 모두 앞쪽에 있게 되니 좌우를 봉합하는 일을 굳이 다시 말할 필요가 없다. 이미 속임이라고 해 놓고 다시 구변이라고 하니 어찌 그 글의 의미를 이렇게 중첩되고 번잡하게 하여, 결코 자세히 설명할 필요가 없는 곳에서 별도로 자세한 설명을 다 했겠는가? 나는 결코 그렇지 않을 것 같다.

정현의 주가 이미 경문(經文)을 잘못 해석했고, 소(疏)를 단 사람들 또한 정현이 단 주의 문장을 잘못 해석함으로써 시간이 갈수록 더욱 잘못되어, 쓸모없는 남은 폭을 좌우로 교차시켜 드리우기에 이르렀다. 채연이나 양복과 같은 여러 공들이 주자의 뜻을 추구하여 바르게 고치지 않았다면 후대에는 거의 요상한 복장을 면하지 못했을 것이다. 다만 주석의 의미는 터득했지만 경문 자체의 의미는 터득하지 못했으니 마치 벽을 사이에 두고 이야기를 듣는 것처럼 되어 애석할 뿐이다.” [30]

각주

- ↑ 속임구변:한대(漢代) 심의의 임(衽)은 길(몸판)의 앞부분을 말하고, 속(續, 혹 ‘촉’으로 읽음)은 ‘잇는다’는 의미이다. 구(鉤)는 갈고리 모양을 의미하고, 변(邊)은 길(몸판)의 가장자리를 말한다. 즉 앞길을 이어서 가장자리가 갈고리 모양이 된 형태이다. 갈고리 모양으로 뾰족한 앞자락[鉤邊]을 앞에서 뒤로 돌려 허리에 감아 입는다. 이렇게 입은 모습이 ‘곡거(曲裾)’이다. 사선으로 재단한 치마폭을 이어 붙이면 비스듬히 눕는 모양이 되면서 자연스럽게 뾰족한 부분이 생기고, 아랫단은 완만하게 둥글어진다.(최연우, 〈진한에서 위진남북조시대의 복식〉, 《도용:매혹의 자태와 비색의 아름다움》, 유금와당박물관, 2009, 24쪽) 이와 같이 한대의 심의는 조선시대 심의와 완전히 다른 형태인데, 한대 이후 심의가 사라져 후대의 학자들은 경문만 보고 심의의 형태를 찾아야 했다. 주희가 《가례》에 기록한 ‘심의제도’와 ‘심의도(深衣圖)’는 실용성과 상징성을 충분히 반영하지 못했기에 《가례》의 방식대로 심의를 제작해 착용했을 때 옷의 형태가 나오지 않는 점 등의 문제점이 발생하면서 조선의 유학자들 사이에서 심의 제도에 대한 탐구열이 뜨거워졌다. 심의에서 가장 논란이 되는 부분이 바로 ‘속임구변’과 ‘곡거’이다. 주희가 만년에 ‘속임구변’의 항목을 없애 논란이 증폭되자 주희의 제자인 채연과 양복이 이를 보충하였지만주희가 직접 언급한 적이 없고 주희의 제자들 사이에서도 논란이 있었다는 사실 때문에 조선의 학자들이 다양한 해석을 제기하게 됐다. 심의의 치마를 사선으로 재단하고 배치해 자연스럽게 곡거와 속임구변이 되는 형태를 알지 못했던 송대 이후 학자들은 주로 예복의 치마와 연결시켜 생각했다. 《가례》의 심의 형태에서 ‘속임구변’과 ‘곡거’를 찾아 김장생(金長生, 1548~1631)은 치마의 양옆을 연결시켜 주는 것을 ‘속임’, 속임이 치마의 양옆에 있으므로 ‘구변’이라 하여 채연의 설을 보충했고, 한백겸은 두 길[兩襟]이 서로 가리지 않고 앞에서 마주하여 아래로 내려가며 매듭단추[紐結]로 서로 교차시켜 걸게 했고, 서유구는 치마의 양옆이 분리되지 않게 가장자리를 경사지게 자르고 약간 굽은 연미(燕尾) 형태의 임(衽)을 두어 꿰맨다고 보았던 것이다.

- ↑ 채연(蔡淵):1156~1236. 중국 송대의 학자로, 채원정(蔡元定, 1135~1198)의 맏아들이다. 아버지의 명에 따라 주희에게서 사사했는데, 《주역》에 정통했다고 한다. 《훈해(訓解)》, 《의언(意言)》, 《사상(辭象)》 등 역학에 관한 저서가 다수 있다.(《宋元學案》 卷62 〈西山蔡氏學案〉 참조)

- ↑ 《家禮儀節》 卷1 <通禮> “深衣考證”, 74~75쪽.

- ↑ 《禮記正義》 卷58 〈深衣〉(《十三經注疏整理本》 15, 1821~1825쪽).

- ↑ 정현(鄭玄):127~200. 중국 후한(後漢) 말기의 대표적 유학자로, 자는 강성(康成)이다. 정현은 고문과 금문에 다 정통했다. 가장 옳다고 믿는 설을 취하여 경서를 주석했고, 교과서의 정본(定本)을 만들어 연구와 교육에 한평생을 바쳐 수천 명의 제자를 거느리는 일대 학파를 형성했다

- ↑ 소(疏):경・논 등을 해석한 해설로 경문에 세부 설명을 붙인 부분이 주(注)이고, 주에 대한 세부 설명이 소(疏)이다. 여기서는 정현의 《예기주(禮記注)》에 대한 공영달을 비롯한 후대 학자들의 주석을 가리킨다.

- ↑ 이상의 채연과 양복의 설은 《家禮》 卷1 〈通禮〉 “深衣制度”에 나오는 말을 구준이 재인용한 것이다.

- ↑ 촉(續):‘續’은 음이 촉(燭)이다. 아래에서도 모두 이와 같다. “續, 音燭, 下皆同.”(《禮記》 卷58 〈深衣〉) 그러나 일반적으로 ‘속임구변’이라 읽기 때문에 본 번역에서는 ‘속’으로 적기로 한다.

- ↑ 《禮記正義》 卷58 〈深衣〉(《十三經注疏整理本》 15, 1822쪽).

- ↑ 《禮記注疏》 卷58 〈考證〉.

- ↑ 《禮記正義》 卷29 〈玉藻〉(《十三經注疏整理本》 14, 1042쪽).

- ↑ 구준(丘濬):1420〜1495. 명(明)의 유학자이자 정치가로, 황제를 잘 보필했고 주자학에 밝았다. 저서로는 《대학연의보(大學衍義補)》, 《가례의절(家禮儀節)》, 《주자학적(朱子學的)》 등이 있다.

- ↑ 《家禮儀節》 卷1 〈通禮〉 “深衣考證”(《文公家禮儀節》, 74쪽).

- ↑ 주우(朱右):1314~1376. 중국 명대 초기의 학자이다. 저술에 《백운고(白雲稿)》, 《심의고오(深衣考誤)》 등이 있다. 자는 백현(伯賢) 또는 서현(序賢)이고, 호는 추양자(鄒陽子)이다. 《백운고》로 인해 ‘백운 주 씨’로 불린 듯하다.

- ↑ 《說文解字》 卷8 上 ‘衽’, ‘䘳’.

- ↑ 《爾雅注疏》 卷4 〈釋器〉. 《爾雅》에는 “옷의 자(眥:옷깃이 포개지는 곳)를 금(襟)이라 한다.(衣眥謂之襟)”라는 표현만 보인다.

- ↑ 《禮記正義》 卷58 〈深衣〉(《十三經注疏整理本》 15, 1826쪽).

- ↑ 《深衣考》 〈衽二幅〉.

- ↑ 《禮記正義》 卷29 〈玉藻〉(《十三經注疏整理本》 14, 1042쪽).

- ↑ 출전 확인 안 됨.

- ↑ 출전 확인 안 됨.

- ↑ 《深衣考》 〈續衽鉤邊〉.

- ↑ 《家禮儀節》 卷1 〈通禮〉 “深衣考證”(《文公家禮儀節》, 76~77쪽). 이상의 내용은 서유구가 《家禮儀節》을 인용한 부분이다.

- ↑ 한백겸(韓百謙):1552~1615. 조선 중기의 문신으로 호는 구암(久菴)이다. 각진 깃인 방령(方領) 형태의 심의를 제시해 정구(鄭逑, 1543~1620)에게 비판을 받기도 했지만, 유형원(柳馨遠, 1622~1673)은 한백겸의 심의설을 받아들여 자신의 저서인 《반계수록(磻溪隨錄)》에 한백겸의 심의설과 심의도 전문을 수록했다. 이덕무(李德懋, 1741~1793)는 시대가 너무 오래되어 상고할 수 없지만 하나의 옷이 되기 때문에 입을 만하다고 하여 유형원에 비해 상대적으로 중립적인 태도를 취했다.

- ↑ 《儀禮注疏》 卷34 〈喪服〉(《十三經注疏整理本》 11, 754쪽).

- ↑ 매듭단추[달마기]:옷을 여미는 단추.

- ↑ 《禮記正義》 卷8 〈檀弓〉 上(《十三經注疏整理本》 12, 288쪽).

- ↑ 나비장[小要]: 관의 몸체와 관 뚜껑을 결합시키는 못으로, 위아래가 넓고 가운데 허리가 좁다.

- ↑ 《禮記大全》 卷3 〈檀弓〉.

- ↑ 이상의 내용은 《久菴遺稿》 上 〈雜著〉 “深衣說” ‘續衽鉤邊’을 인용한 부분이다. 한백겸이 생각한 심의는 다음 그림과 같다. 매듭단추로 여미는 형태의 심의는 그의 문집에 실려 있고, 조선시대에 실제로 만들어 착용한 학자도 있다.

안 내가 일찍이 이의준(李義駿)60에게 속임구변을 논한 편지를 보낸 적이 있는데, 지금 그 대강을 모아 여기에 붙인다. 정현이 심의에 대해 다음과 같이 주석을 달았습니다. “촉(續)은 촉(屬)과 같고, 임(衽)은 치마 옆에 있는 것이다. 이어 붙여 치마의 앞뒤가 구별되지 않게 한다. 구(鉤)는 “까마귀의 부리는 반드시 갈고리 모양으로 굽어 있다[烏喙必鉤].”라는