"섬용지:복식 도구:옷과 갖옷:심의 제도에 관한 변증"의 두 판 사이의 차이

| (같은 사용자의 중간 판 33개는 보이지 않습니다) | |||

| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||

==내용== | ==내용== | ||

| − | <strong>심의 제도에 관한 변증</strong><br/> | + | <strong>3) 심의 제도에 관한 변증[深衣辨證]</strong><br/> |

| − | <strong>속임구변<ref> | + | <strong>3-1) 속임구변(續衽鉤邊)<ref>속임구변(續衽鉤邊):한대(漢代) 심의의 임(衽)은 길(몸판)의 앞부분을 말하고, 속(續, 혹 ‘촉’으로 읽음)은 ‘잇는다’는 의미이다. 구(鉤)는 갈고리 모양을 의미하고, 변(邊)은 길(몸판)의 가장자리를 말한다. 즉 앞길을 이어서 가장자리가 갈고리 모양이 된 형태이다. 갈고리 모양으로 뾰족한 앞자락[鉤邊]을 앞에서 뒤로 돌려 허리에 감아 입는다. 이렇게 입은 모습이 ‘곡거(曲裾)’이다. 사선으로 재단한 치마폭을 이어 붙이면 비스듬히 눕는 모양이 되면서 자연스럽게 뾰족한 부분이 생기고, 아랫단은 완만하게 둥글어진다.(최연우, 〈진한에서 위진남북조시대의 복식〉, 《도용:매혹의 자태와 비색의 아름다움》, 유금와당박물관, 2009, 24쪽) 이와 같이 한대의 심의는 조선시대 심의와 완전히 다른 형태인데, 한대 이후 심의가 사라져 후대의 학자들은 경문만 보고 심의의 형태를 찾아야 했다. 주희가 《가례》에 기록한 ‘심의제도’와 ‘심의도(深衣圖)’는 실용성과 상징성을 충분히 반영하지 못했기에 《가례》의 방식대로 심의를 제작해 착용했을 때 옷의 형태가 나오지 않는 점 등의 문제점이 발생하면서 조선의 유학자들 사이에서 심의 제도에 대한 탐구열이 뜨거워졌다. 심의에서 가장 논란이 되는 부분이 바로 ‘속임구변’과 ‘곡거’이다. 주희가 만년에 ‘속임구변’의 항목을 없애 논란이 증폭되자 주희의 제자인 채연과 양복이 이를 보충하였지만주희가 직접 언급한 적이 없고 주희의 제자들 사이에서도 논란이 있었다는 사실 때문에 조선의 학자들이 다양한 해석을 제기하게 됐다. 심의의 치마를 사선으로 재단하고 배치해 자연스럽게 곡거와 속임구변이 되는 형태를 알지 못했던 송대 이후 학자들은 주로 예복의 치마와 연결시켜 생각했다. 《가례》의 심의 형태에서 ‘속임구변’과 ‘곡거’를 찾아 김장생(金長生, 1548~1631)은 치마의 양옆을 연결시켜 주는 것을 ‘속임’, 속임이 치마의 양옆에 있으므로 ‘구변’이라 하여 채연의 설을 보충했고, 한백겸은 두 길[兩襟]이 서로 가리지 않고 앞에서 마주하여 아래로 내려가며 매듭단추[紐結]로 서로 교차시켜 걸게 했고, 서유구는 치마의 양옆이 분리되지 않게 가장자리를 경사지게 자르고 약간 굽은 연미(燕尾) 형태의 임(衽)을 두어 꿰맨다고 보았던 것이다.<br/> |

| − | [[파일: | + | [[파일:곡거심 축소 복제품(김아람).jpg|200픽셀|섬네일|곡거심의 축소 복제품(김아람)|가운데]][[파일:곡거를 펼친 모습.jpg|200픽셀|섬네일|곡거를 펼친 모습|가운데]][[파일:곡거를 뒤로 돌린 모습.jpg|200픽셀|섬네일|곡거를 뒤로 돌린 모습|가운데]] [[파일:뒤에서 본 곡거의 모습.jpg|200픽셀|섬네일|뒤에서 본 곡거의 모습|가운데]][[파일:곡거가 없는 안쪽 모습.jpg|200픽셀|섬네일|곡거가 없는 안쪽 모습|가운데]]<br/><br/></ref></strong><br/> |

| − | + | 【채연(蔡淵)<ref>채연(蔡淵):1156~1236. 중국 송대의 학자로, 채원정(蔡元定, 1135~1198)의 맏아들이다. 아버지의 명에 따라 주희에게서 사사했는데, 《주역》에 정통했다고 한다. 《훈해(訓解)》, 《의언(意言)》, 《사상(辭象)》 등 역학에 관한 저서가 다수 있다.(《宋元學案》 卷62 〈西山蔡氏學案〉 참조)</ref>이 다음과 같이 말했다.<br/> | |

| − | [[파일: | + | “사마광(司馬光)이 《서의(書儀)》에 기록한 방령(方領)과 속임구변(續衽鉤邊)의 제도는 인용한 주석이 비록 자세하지만 고례의 의미를 터득하지는 못했다. 선생(주희)께서 이를 흠으로 여겨 일찍이 경문(經文)과 옷 입는 마땅함을 이치로 음미하여 그 말의 의미를 터득하셨다. 방령이란 다만 옷깃[衣領]이 교차하면 저절로 곱자 같은 모양이 되는 것이고, 속임구변이란 다만 치마의 옆을 이어 앞뒤 폭을 바느질하지 않고 좌우로 서로 교차시켜 걸면 바로 구변(鉤邊)이 되니, 따로 베 한 폭을 갈고리[鉤]처럼 마름질하여 치마 옆에 꿰매는 게 아니다. 방령에 대한 설명은 선생께서 이미 《가례》에서 수정하셨으나 속임구변은 미처 고치지 못하셨다.”<ref>《家禮儀節》 卷1 <通禮> “深衣考證”, 74~75쪽.</ref><br/> |

| + | 양복이 다음과 같이 말했다.<br/> | ||

| + | “선생께서 만년에 입으셨던 심의는 《가례》에서 예전에 설명하신 곡거(曲裾) 제도를 버리고 쓰지 않으신 옷이다. 여기에는 아마도 깊은 뜻이 있었을 터인데 아직도 그 학설에 대한 자세한 설명을 듣지 못해 한스러웠다. 채연이 선생께 들은 내용을 얻어듣게 된 뒤에 비로소 선사(先師)께서 예전에 설명하셨던 곡거 제도를 버린 까닭을 알게 되었다. 그러고 나서 다시 《예기》 〈심의〉편<ref>《禮記正義》 卷58 〈深衣〉(《十三經注疏整理本》 15, 1821~1825쪽).</ref>을 가져다 자세히 읽어 보고서야 정현(鄭玄)<ref>정현(鄭玄):127~200. 중국 후한(後漢) 말기의 대표적 유학자로, 자는 강성(康成)이다. 정현은 고문과 금문에 다 정통했다. 가장 옳다고 믿는 설을 취하여 경서를 주석했고, 교과서의 정본(定本)을 만들어 연구와 교육에 한평생을 바쳐 수천 명의 제자를 거느리는 일대 학파를 형성했다</ref>이 주석한 ‘속임(續衽)’ 두 글자의 뜻이 매우 분명한데 다만 소(疏)<ref>소(疏):경・논 등을 해석한 해설로 경문에 세부 설명을 붙인 부분이 주(注)이고, 주에 대한 세부 설명이 소(疏)이다. 여기서는 정현의 《예기주(禮記注)》에 대한 공영달을 비롯한 후대 학자들의 주석을 가리킨다.</ref>를 단 학자들이 어지럽혔을 뿐임을 알게 되었다.<ref>이상의 채연과 양복의 설은 《家禮》 卷1 〈通禮〉 “深衣制度”에 나오는 말을 구준이 재인용한 것이다.</ref><br/> | ||

| + | 정현(鄭玄)의 주를 살펴보니, ‘촉(續)<ref>촉(續):‘續’은 음이 촉(燭)이다. 아래에서도 모두 이와 같다. “續, 音燭, 下皆同.”(《禮記》 卷58 〈深衣〉) 그러나 일반적으로 ‘속임구변’이라 읽기 때문에 본 번역에서는 ‘속’으로 적기로 한다.</ref>은 촉(屬, 붙이다)과 같고, 임(衽)은 치마 옆에 있는 것이다. 이어 붙여 치마의 앞뒤가 구별되지 않게 하는 것이다.’ <ref>《禮記正義》 卷58 〈深衣〉(《十三經注疏整理本》 15, 1822쪽).</ref>라 했다. 정현이 단 주의 뜻은 대개 ‘일반적으로 치마는 앞은 3폭, 뒤는 4폭으로 해서 이미 앞뒤를 나누니 그 옆의 2폭이 갈라져서 서로 붙지 않는다. 그런데 심의는 치마 12폭을 엇갈리게 마름질하고 이를 모두 임(衽)이라고 한다.’<ref>《禮記注疏》 卷58 〈考證〉.</ref> | ||

| + | 는 뜻이다. 《예기》 〈옥조〉의 ‘임(衽)은 옆에 있다.[衽當旁]’<ref>《禮記正義》 卷29 〈玉藻〉(《十三經注疏整理本》 14, 1042쪽).</ref>는 구절의 주(註)에 보인다. | ||

| + | 이른바 속임은 치마 옆에 있는 2폭을 가리켜 말한다. 치마 옆의 2폭을 이어 붙여 치마의 앞뒤가 구별되지 않게 한다는 뜻이다. 그런데 소를 단 학자들은 그 문장의 뜻을 자세히 살펴보지 않고, 다만 ‘임(衽)이 치마 옆에 있다.’는 한 구절만 보고서 따로 베 한 폭으로 갈고리[鉤]처럼 마름질하여 치마 옆에 드리운다고 생각한 것이다. 그리하여 함부로 천착하고 어지럽게 논의하였지만 논의할수록 뜻은 더욱 어지러워졌다. | ||

| + | 한(漢)나라 때부터 지금까지 2천여 년 동안 《예기》를 읽는 사람들이 모두 ‘별도로 한 폭의 베를 쓴다.’라는 말에서 의미를 구하여 주의 본뜻은 가려지고 덮여 제대로 볼 수가 없었다. 선사(先師, 주희)께서 만년에 소를 단 학자들의 잘못을 아셨으나 미처 수정하지 못하셨다. 그래서 내가 정현의 주를 《가례》 〈심의〉 ‘곡거’ 부분의 아래에 붙여서 소를 단 학자들의 잘못을 논파하고, 또 선사께서 만년에 이미 확정한 학설을 보이고자 한다.” | ||

| + | 구준(丘濬)<ref>구준(丘濬):1420〜1495. 명(明)의 유학자이자 정치가로, 황제를 잘 보필했고 주자학에 밝았다. 저서로는 《대학연의보(大學衍義補)》, 《가례의절(家禮儀節)》, 《주자학적(朱子學的)》 등이 있다.</ref>은 다음과 같이 말했다. | ||

| + | “속(續)은 이어 붙인다는 뜻이고, 임(衽)은 치마의 옆폭이다. 구(鉤)는 서로 교차시킨다는 뜻이고, 변(邊)은 치마폭의 옆쪽이다. 속임구변은 서로 여며 교차시킨다는 뜻이다.”<ref>《家禮儀節》 卷1 〈通禮〉 “深衣考證”(《文公家禮儀節》, 74쪽).</ref> | ||

| + | 구준이 또 말했다. “살펴보건대 주우(朱右)<ref>주우(朱右):1314~1376. 중국 명대 초기의 학자이다. 저술에 《백운고(白雲稿)》, 《심의고오(深衣考誤)》 등이 있다. 자는 백현(伯賢) 또는 서현(序賢)이고, 호는 추양자(鄒陽子)이다. 《백운고》로 인해 ‘백운 주 씨’로 불린 듯하다.</ref>는 다음과 같이 말했다. ‘임(衽)을 《설문해자》에서는 「금(衿)」이라 했는데, 그에 대한 주에서는 「임(衽)을 교차하는 것」이 길[襟]이라고 했다.<ref>《說文解字》 卷8 上 ‘衽’, ‘䘳’.</ref> 《이아(爾雅)》를 보면 「옷에는 모두 길[襟]이 있는데 금(衿, 깃)으로 통용하여 쓴다.」라 했다.<ref>《爾雅注疏》 卷4 〈釋器〉. 《爾雅》에는 “옷의 자(眥:옷깃이 포개지는 곳)를 금(襟)이라 한다.(衣眥謂之襟)”라는 표현만 보인다.</ref> 《예기정의》에서는 「심의는 바깥쪽 깃[衿]의 가장자리에 가선이 있다.」<ref>《禮記正義》 卷58 〈深衣〉(《十三經注疏整理本》 15, 1826쪽).</ref>고 했으니, 심의에 임(衽)이 있음은 분명하다. 베 한 폭을 엇갈리게 나누어 마름질하여 위는 좁고 아래는 넓게 한 뒤 이를 안으로 상의에 이어 6폭이 되게 하고 아래는 치마에 붙인다.’<ref>《深衣考》 〈衽二幅〉.</ref>《예기》 〈옥조〉에서 ‘심의는 임(衽)이 옆에 있다[衽當旁].’ <ref>《禮記正義》 卷29 〈玉藻〉(《十三經注疏整理本》 14, 1042쪽).</ref>고 했는데, 왕 씨는 ‘깃[袷:曲領] 아래 깃[衿]을 단다.’ <ref>출전 확인 안 됨.</ref>고 했고, 조 씨는 ‘위로 이어 6폭이 되게 한다.’ <ref>출전 확인 안 됨.</ref>고 했으니, 모두 이를 말하는 것이다. | ||

| + | 주우가 또 다음과 같이 말했다. ‘속임구변에서, 변(邊)은 바느질을 한 가장자리이다. 임(衽)의 가장자리에는 사선으로 재단한 폭을 쓴다. 이미 옆에 붙은 것이 없기 때문에 따로 곧은 베를 마름질하여 갈고리 모양으로 만들고, 이를 오늘날 가장자리 감침질[貼邊]을 하듯이 임(衽)의 아래에 이은 것이다. 《예기》의 「속임구변」은 바로 갈고리 모양의 가장자리를 임(衽)에 붙이는 것이다. 그런데 뒷사람들이 이를 살피지 못하여, 임(衽)이 없는 상의를 만드는 지경까지 이르렀다.’<ref>《深衣考》 〈續衽鉤邊〉.</ref><br/> | ||

| + | 주우의 이 설은 《가례》와 맞지 않는다. 대개 주우는 세속의 평상복 상의와 같이 옷의 몸판[衣身] 위에 안팎으로 깃 2개를 달고 따로 곧은 베를 갈고리 모양으로 마름질해서 임(衽)의 아래에 이어 속임구변으로 삼으려 했다. 이렇게 하면 입고 벗기에는 편하겠지만, 《가례》의 본래 제도가 아니기에 이를 따르지는 못하겠고, 우선 기록을 남겨 두어 하나의 학설로 갖추어 놓는다.”<ref>《家禮儀節》 卷1 〈通禮〉 “深衣考證”(《文公家禮儀節》, 76~77쪽). 이상의 내용은 서유구가 《家禮儀節》을 인용한 부분이다.</ref><br/> | ||

| + | 한백겸(韓百謙)<ref>한백겸(韓百謙):1552~1615. 조선 중기의 문신으로 호는 구암(久菴)이다. 각진 깃인 방령(方領) 형태의 심의를 제시해 정구(鄭逑, 1543~1620)에게 비판을 받기도 했지만, 유형원(柳馨遠, 1622~1673)은 한백겸의 심의설을 받아들여 자신의 저서인 《반계수록(磻溪隨錄)》에 한백겸의 심의설과 심의도 전문을 수록했다. 이덕무(李德懋, 1741~1793)는 시대가 너무 오래되어 상고할 수 없지만 하나의 옷이 되기 때문에 입을 만하다고 하여 유형원에 비해 상대적으로 중립적인 태도를 취했다.</ref>은 다음과 같이 말했다.<br/> | ||

| + | “속(續)은 잇는다는 것이다. 《의례》 〈상복편〉에서 ‘소매[袂]는 폭을 붙인다.’<ref>《儀禮注疏》 卷34 〈喪服〉(《十三經注疏整理本》 11, 754쪽).</ref>라 했는데, 속(續)과 속(屬)은 옛날에 통용되는 글자였다. 임(衽)은 상의의 앞 두 길[襟]이다.<br/> | ||

| + | 옛날 옷은 모두 위는 상의[衣], 아래는 치마[裳]로 되어 있었는데, 치마는 한쪽 가장자리에서부터 허리에 두르기 때문에 앞쪽은 본래 이미 갈라지지 않았다. 따로 베 한 폭을 엇갈리게 나누어 마름질하여 위는 좁고 아래는 넓게 한 뒤 이를 상의의 두 길[襟]에 나눠서 꿰맨 후 왼쪽으로 오른쪽을 덮으면 갈라지지 않게 된다. 옛사람들이 이른바 우임(右衽, 오른쪽으로 옷길을 여밈)이나 부임(敷衽, 옷길을 펼침)이나 염임(斂衽, 옷길을 여밈)이라 한 것은 다 이를 가리켜 한 말이다. 다만 심의는 상의와 치마를 이어 꿰매 깃[領] 아래에서부터 치마 끝까지 한쪽이 갈라져 있어서, 따로 한 폭을 써서 임(衽)을 만들지 않고 그저 두 길이 마주하고 내려가 겨우 서로 이어지게 했기에 속임(續衽)이라 했다.<br/> | ||

| + | 두 임(衽)을 이미 서로 여밀 수 없다면 매듭단추【달마기】<ref>매듭단추[달마기]:옷을 여미는 단추.<br/> | ||

| + | [[파일:매듭단추 수단추.jpg|200픽셀|섬네일|매듭단추 수단추|왼쪽]] | ||

| + | [[파일:매듭단추 암단추.jpg|200픽셀|섬네일|매듭단추 암단추|가운데]]<br/><br/></ref>로 좌우가 서로 교차하게 건[鉤] 다음에야 나뉘어 열릴 걱정이 없다. 그러므로 또한 구변(鉤邊)이라 하니 지금의 기배령(箕排領【돕지】)이 바로 그 전해 내려온 제도이다.<br/> | ||

| + | 〈옥조〉에서는 ‘임(衽)이 옆에 있다.’고 했는데, 옆은 바로 베 폭의 가장자리이다. 정현은 옆을 사람 몸의 양옆으로 잘못 생각했기 때문에, 임(衽)이란 글자를 설명할 때 억지 해석을 벗어나지 못했다. 일반적으로 치마폭을 엇갈리게 나누어 마름질한 부분을 모두 임이라 한다. 임은 원래 상의의 길이 교차하여 닿는 부분의 이름이다. 그러므로 일반적으로 두 가지 물건이 맞닿을 때 임의 개념을 빌려 비유한 경우가 예전부터 있었다. 《예기》 〈단궁〉에서 ‘임마다 하나로 묶는다.’<ref>《禮記正義》 卷8 〈檀弓〉 上(《十三經注疏整理本》 12, 288쪽).</ref>라 했는데, 이 말을 해석한 사람(진호陳澔)이 “나비장[小要]<ref>나비장[小要]: 관의 몸체와 관 뚜껑을 결합시키는 못으로, 위아래가 넓고 가운데 허리가 좁다.</ref>【은정(隱錠)】으로 관과 관 뚜껑 사이를 이어 합치기 때문에 임(衽)이라 이름했다.”<ref>《禮記大全》 卷3 〈檀弓〉.</ref>고 한 말이 이것이다. 어찌 치마폭만을 임(衽)이라고 한 적이 있던가? 게다가 상의와 치마를 이어 꿰매면 치마의 양 가장자리가 모두 앞쪽에 있게 되니 좌우를 봉합하는 일을 굳이 다시 말할 필요가 없다. 이미 속임이라고 해 놓고 다시 구변이라고 하니 어찌 그 글의 의미를 이렇게 중첩되고 번잡하게 하여, 결코 자세히 설명할 필요가 없는 곳에서 별도로 자세한 설명을 다 했겠는가? 나는 결코 그렇지 않을 것 같다.<br/> | ||

| + | 정현의 주가 이미 경문(經文)을 잘못 해석했고, 소(疏)를 단 사람들 또한 정현이 단 주의 문장을 잘못 해석함으로써 시간이 갈수록 더욱 잘못되어, 쓸모없는 남은 폭을 좌우로 교차시켜 드리우기에 이르렀다. 채연이나 양복과 같은 여러 공들이 주자의 뜻을 추구하여 바르게 고치지 않았다면 후대에는 거의 요상한 복장을 면하지 못했을 것이다. 다만 주석의 의미는 터득했지만 경문 자체의 의미는 터득하지 못했으니 마치 벽을 사이에 두고 이야기를 듣는 것처럼 되어 애석할 뿐이다.” <ref>이상의 내용은 《久菴遺稿》 上 〈雜著〉 “深衣說” ‘續衽鉤邊’을 인용한 부분이다. 한백겸이 생각한 심의는 다음 그림과 같다. 매듭단추로 여미는 형태의 심의는 그의 문집에 실려 있고, 조선시대에 실제로 만들어 착용한 학자도 있다.<br/> | ||

| + | [[파일:한백겸이 문집에 그린 심의(구암유고).jpg|200픽셀|섬네일|한백겸이 문집에 그린 심의(《久菴遺稿》)|왼쪽]] | ||

| + | [[파일:유인석이 착용한 심의.jpg|200픽셀|섬네일|유인석(柳麟錫, 1842~1915)이 착용한 심의(류연수 소장, 문화재청 사진 제공)|가운데]]<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/></ref><br/> | ||

| + | 안. 내가 일찍이 이의준(李義駿)<ref>이의준(李義駿):1738~1798. 조선 후기의 문신으로 본관은 전주(全州)이다. 서유구의 조부 서명응(徐命膺, 1716~1787)의 매형인 대사헌 이휘중(李徽中, 1715~1786)의 둘째 아들이다. 1773년(영조 49) 증광문과 급제자 목록에는 상준(商駿)으로 되어 있다. 상준은 초명이고 의준은 개명이다. 저서로는 1796년에 교정한 《장릉지(莊陵誌)》와 정조의 명을 받아 편수한 《존주휘편(尊周彙編)》이 있다.(韓苠燮, 〈楓石 徐有榘 文學 硏究〉, 고려대학교 석사학위논문, 2000, 7쪽) 그는 서유구의 친외가 쪽 오촌 당숙이었으며, 서유구에게 정현(鄭玄)의 명물학(名物學)과 주희의 성리학을 가르쳐 주었다. 또한 서유구의 《풍석고협집》에 수록된 글에 평어(評語)를 가하기도 했다.(정명현, 〈서유구는 누구인가〉, 서유구 지음, 정명현・민철기・정정기・전종욱 외 옮기고 씀, 《임원경제지:조선 최대의 실용백과사전》, 2012, 140~141쪽;金大中, 〈《楓石鼓篋集》의 評語 연구〉, 서울대 석사학위논문, 2005)</ref>에게 속임구변을 논한 편지를 보낸 적이 있는데, 지금 그 대강을 모아 여기에 붙인다.<br/> | ||

| + | 정현이 심의에 대해 다음과 같이 주석을 달았습니다. “촉(續)은 촉(屬)과 같고, 임(衽)은 치마 옆에 있는 것이다. 이어 붙여 치마의 앞뒤가 구별되지 않게 한다. 구(鉤)는 “까마귀의 부리는 반드시 갈고리 모양으로 굽어 있다[烏喙必鉤].”라는 구문에서의 구(鉤)처럼 읽는다. 구변(鉤邊)은 지금의 곡거(曲裾)와 같다.”<ref>《禮記正義》 卷58 〈深衣〉(《十三經注疏整理本》 15, 1822쪽).</ref><br/>이에 대해 공영달(孔穎達).”<ref>공영달(孔穎達):574~648. 당(唐)나라 초기의 학자로 유명한 경학자인 유작(劉焯, 544~610)에게 배웠다. 문장·천문·수학에 능통해 위징(魏徵)과 함께 《수서(隋書)》를 편찬했고, 왕명에 따라 고증학자 안사고(顔師古) 등과 더불어 오경(五經) 해석의 통일을 시도하여 《오경정의(五經正義)》 170권을 편찬했다.</ref>은 소에서 다음과 같이 말했습니다. “상복의 치마는 앞이 3폭, 뒤가 4폭으로, 각각이 개별적인 치마가 되어 서로 이어 붙지 않는다. 그러나 심의의 치마는 그렇지 않다. 한쪽 옆은 앞의 치마와 뒤의 치마를 잇게 하여 서로 붙이고,【속임을 풀이한 말이다.】 다른 한쪽 옆은 곡거가 있어 가린다.【구변을 풀이한 말이다.】”<ref>《禮記正義》, 위와 같은 곳(《十三經注疏整理本》 15, 1824쪽).</ref><br/>가만히 생각해 보건대, 후한(後漢)의 정현이 이미 “지금의 곡거와 같다.”라 했고, 후한의 곡거 제도는 양옆이 모두 있었는데, 당나라 때의 공영달이 이에 “한쪽 옆은 곡거가 있어 가린다.”라 한 것은 어째서입니까? 게다가 붙인다고 하면 좌우 모두 붙여야 할 듯한데, 왜 꼭 한쪽 옆은 붙이고 한쪽 옆은 트고서 다시 쓸모없는 장식을 붙여 네 발가락[駢拇]이나 사마귀[懸疣]처럼 만들 필요가 있었겠습니까? .”<ref>다시……있었겠습니까?:원문의 변무(騈拇)는 《장자》 〈외편〉 “변무”에 나오는 말로, 엄지발가락과 둘째발가락이 붙은 발가락이고, 현우(懸疣)는 《장자》 〈대종사〉에 나오는 말로, 몸에 생기는 혹부리나 사마귀를 가리킨다. 모두 쓸모없는 물건을 비유한 말이다.</ref><br/> | ||

| + | 우연히 《한서》 〈강충전〉을 살펴보니, “강충이 사(紗)와 곡(縠)<ref>사(紗)와 곡(縠):직물의 일종이다. 사(紗)는 날실[經絲]을 2올씩 꼬아서 꼬임 사이로 구멍이 생겨 투명하게 비쳐 보이는 얇은 직물을 말한다. 곡(縠)은 실을 많이 꼬아서 표면이 오글오글해지도록 짠 직물을 말한다.(“充衣紗縠襌衣.” 師古曰:“紗縠, 紡絲而織之也. 輕者爲紗, 縐者爲縠, 襌衣制.” 《前漢書》 卷45 〈蒯伍江息夫傳〉) 직물에 대한 더 자세한 설명은 《전공지》 권2, 〈누에치기와 길쌈〉 하 “길쌈”에 나온다.</ref>으로 만든 홑옷[襌衣]을 입었는데, 곡거(曲裾) 뒤로 교수(交輸)를 드리웠다.”라 했는데, 이에 대한 여순(如淳)<ref>여순(如淳):?~?. 위진(魏晉) 시기 위나라의 승상을 지낸 사람으로, 《한서(漢書)》를 주석하였다.</ref>의 주에서는 “교수는 정폭(正幅)<ref>정폭(正幅):마름질하지 않은 온폭.</ref>을 잘라 한쪽 끝을 제비 꼬리처럼 좁게 하고 이를 양옆으로 드리워 뒤에서 보이도록 했으니 이것이 《예기》 〈심의〉의 ‘속임구변’이다.”라 했습니다. 가규(賈逵)<ref>가규(賈逵):30~101. 중국 후한(後漢) 때의 유학자로, 《경전의고(經傳義詁)》, 《논난(論難)》을 저술함으로써 뒷날 마융(馬融)과 정현(鄭玄) 등이 고문경서(古文經書)의 학문을 대성할 수 있는 길을 닦았다.</ref>는 “교수는 의규(衣圭)<ref>의규(衣圭):이에 대해서는 밑에 나오는 여자의 상의, 즉 규(袿)에 관한 설명과 연결하여 이해해야 할 것 같다.</ref>이다.”라 했으며, 소림(蘇林)<ref>소림(蘇林):?~?. 후한(後漢) 말기에서 위(魏) 초기의 학자이다. 박학하고 고금의 글자를 많이 알아 위 문제(文帝) 때 박사와 급사중령(給事中領)을 지냈다.(《三國志》 〈魏志〉 卷21 “魏畧”)</ref>의 주에서는 “교수(交輸)는 지금 신부(新婦)가 입는 포(袍) 위에 다는 것과 같은 것으로, 온폭의 증(繒)<ref>증(繒):견직물의 일종이다.</ref>을 뾰족하게 잘라서 걸치는 것과 같은데, 이것을 교수 마름질[交輸裁]이라 한다.”라 했습니다.<ref>이상의 〈강충전〉의 원문과 주석은 《前漢書》 卷45 〈蒯伍江息夫傳〉 第15에 나온다.</ref> 이 설명들을 보고서야 비로소 곡거의 양옆이 모두 있음을 알게 되었습니다.<br/> | ||

| + | 정현은 〈옥조〉를 주석하면서 “임(衽)은 상의에 붙일 때는 드리워 두고, 치마에 붙일 때는 바느질하여 앞뒤를 합친다.”<ref>《禮記正義》 卷29 〈玉藻〉(《十三經注疏整理本》 14, 1042쪽).</ref>라 했습니다. 이에 대한 공영달의 소에서는 “상의에 붙이는 것은 조복(朝服)이나 제복(祭服)의 임이고, 치마에 붙이는 것은 심의의 임이다.”<ref>《禮記正義》, 위와 같은 곳(《十三經注疏整理本》 14, 1044쪽).</ref>라 했습니다.【공영달은 이미 심의의 임이 앞뒤를 합쳐 바느질한다는 사실을 알고 있었으면서 〈심의〉편을 해석할 때는 “곡거가 있어 가린다.”라 하여 상의에 장식을 만든다고 인식했으니 어찌 이렇게 모순되는가?】<br/> | ||

| + | 정현이 《의례》를 주석하면서 “일반적으로 상복(喪服)은 위를 최(衰), 아래를 치마[裳]라고 한다. 부인은 치마의 앞뒤를 달리하지 않아 최는 남자의 최와 같이 만들고, 아래는 심의와 같이 만든다. 심의는 최에 띠[帶]가 없고 아래에 임(衽)도 없다.”라 했습니다.【심의에는 속임(續衽)의 임이 있는데 정현이 심의의 최에 임이 없다고 했으니, 이는 대개 심의의 임은 치마에 잇는 것이지, 최에 잇는 것이 아니기 때문이다. 최에는 본래 임이 없지만 심의 전체에 임이 없는 것이 아니다.】<br/> | ||

| + | 이에 대해 가공언(賈公彦)<ref>가공언(賈公彦):?~?. 중국 당(唐)나라의 학자. 《주례소(周禮疏)》 50권과 《의례소(儀禮疏)》 50권은 십삼경주소(十三經注疏)에 들어간다. 그중에서도 《주례소》는 주자(朱子)가 오경소(五經疏) 중 가장 좋다고 평가했다</ref>은 소에서 “허리띠[帶下]<ref>허리띠[帶下]:‘상의의 띠 아래의 길이는 1척[衣帶下尺]’이란 뜻으로 허리띠를 가리키는 것으로 보인다. 너비가 1척이면 아랫도리의 윗부분을 가릴 수 있다는 의미이다.(“衣帶下尺者, 要也. 廣尺, 足以掩裳上際也.” 《儀禮注疏》 卷11, 〈喪服〉)</ref>는 치마의 윗부분을 가리는 것인데, 심의의 치마는 이미 상의에 꿰매어 이었기 때문에 굳이 허리띠가 필요 없다. 임(衽)은 치마의 옆 부분을 가리는 것이다. 남자의 치마는 앞이 3폭, 뒤가 4폭이고 양 가장자리를 터서 속옷이 드러나기 때문에 임이 필요한 것이다. 임은 상의의 양옆에 붙어 있어 앞뒤 폭이 만나는 부분을 가린다. 그렇지만 부인의 치마는 이미 심의와 같이 바느질해 앞뒤를 붙여서 양 가장자리가 트이지 않기 때문에 임이 필요 없다.”라 했습니다.<ref>이상의 《의례》의 내용은 《儀禮注疏》 卷29 〈喪服〉(《十三經注疏整理本》 11, 644~646쪽)에 나온다.</ref> 이 설명을 보고서야 비로소 심의의 임이 앞뒤를 합쳐 바느질한 것이지 상의 위의 장식이 아님을 믿게 되었습니다. | ||

| + | 대개 조복이나 제복은 상의와 치마가 이미 구별되고, 치마 또한 그 앞과 뒤가 구별됩니다. 옷의 형태가 상징하는 의미는 이렇게 구별하는 데 있지만 몸이 너무 드러나는 것은 싫어합니다. 이 때문에 임을 상의의 좌우에 꿰매 치마의 옆쪽을 가린 것입니다.<ref>대개……것입니다:조복과 제복의 상의는 치마를 반 정도 덮는 길이이다. 여기서 서유구는 조복과 제복이 상의에 임을 붙여 치마가 나뉘는 부분을 가린다고 생각한 것으로 보인다.</ref> 이에 반해 심의는 상의가 치마와 떨어지지 않고 치마는 앞뒤가 구별되지 않습니다. 이 때문에 임을 치마의 좌우에 꿰매어 옆 부분을 이어 바느질하니, 가리고 덮는 데만 그치지 않은 것입니다. | ||

| + | 심의에서 그 임을 만드는 제도는 비록 조복의 곡거나 부인 상의의 연미(燕尾, 제비 꼬리 모양)와 서로 비슷하지만, 그것들은 임을 상의에 붙이는 데 비해 심의는 치마에 붙이며, 그것들은 임을 드리우는 데 비해 심의는 바느질합니다. 이 점이 서로 다를 뿐입니다. 비록 그렇기는 하지만 바느질만 하고 그친다면 구변과 곡거의 제도는 어디에서 볼 수 있겠습니까? 또 상의는 거(裾)<ref>거(裾):본래는 옷의 뒷도련 부분만을 말하는 것이지만 후에는 앞도련 등의 가장자리를 전체적으로 의미하게 된다. 서유구는 ‘거’를 단령이나 직령의 길 옆에 붙여 뒤로 젖혀서 입는 ‘무’로 보았다</ref>가 없는 경우가 없는데, 어째서 유독 심의만 없는 것입니까? | ||

| + | 《이아(爾雅)》에서 “겁(衱)을 거(裾)라 한다.”라 했는데, 이에 대한 곽박(郭璞)<ref>곽박(郭璞):276~324. 중국 진(晉)의 시인 겸 학자. 《이아(爾雅)》, 《산해경(山海經)》, 《방언(方言)》, 《초사(楚辭)》 등에 주(註)를 달았다.</ref>의 주에는 “상의의 뒤가 거(裾)이다.”<ref>이상은 《爾雅注疏》 卷5 〈釋器〉(《十三經注疏整理本》 24, 156쪽).</ref>라 되어 있고, 유희(劉煕)의 《석명(釋名)》에서는 “거(裾)는 거(倨)이다. 거만한 듯이[倨倨然] 곧다는 뜻이니, 또한 뒤에서 보면 항상 거만하게 보인다는 말이다.”<ref>《釋名》 卷5 〈釋衣服〉.</ref>라 했습니다. 지금 우리나라의 단령(團領)<ref>단령(團領):본래 둥근 형태의 깃이라는 뜻인데, 둥근 깃을 단 포(袍)를 지칭하는 의미로 확장되었다. 단령은 호복(胡服)에서 유래하여 수대(隋代)에 한족에게 채용되었고, 이후 명대(明代)까지 천자부터 서민에 이르기까지 모두 입었던 옷이다. 조선에서는 세종 때 공복(公服)과 평상집무복[常服]으로 제정되어 조선 말까지 5백 년간 관복(官服)으로 전래되었다.<br/> | ||

| + | [[파일:변수의 묘에서 출토된 단령.jpg|200픽셀|섬네일|변수(邊脩, 1447~1524)의 묘에서 이진숭(李鎭嵩, 1702~1756)의 묘에서 | ||

| + | 출토된 단령(국립민속박물관)|왼쪽]] | ||

| + | [[파일:이진숭의 묘에서 출토된 단령.jpg|섬네일|200픽셀|이진숭(李鎭嵩, 1702~1756)의 묘에서 | ||

| + | 출토된 단령(국립민속박물관)|가운데]]<br/><br/><br/></ref>이나 직령(直領)<ref>직령(直領):본래 곧은 형태의 깃이라는 뜻인데, 곧은 깃을 단 포(袍)를 지칭하는 의미로 확장되었다.</ref>에는 모두 옷 뒤의 옷자락[裾]이 양쪽 옆에 있습니다. 그러니 심의의 임 역시 이와 같아서 가장자리 부분을 비스듬히 잘라 약간 둥글게 하여 연미나 곡거의 모양을 만들어야 하지 않겠습니까?【심의의 치마는 앞부분이 6폭, 뒷부분이 6폭인데, 심의를 입은 뒤에 앞의 6폭이 서로 겹쳐 3폭이 된다면 앞뒤의 너비가 서로 너무 다르지 않겠는가? 그래서 다시 뒷치마의 양옆 폭을 겹치게 접어서 지금의 단령이나 직령의 제도처럼 옷자락[裾]을 만들면 뒷부분이 4폭이고 앞부분이 3폭이어서 앞뒤의 너비가 서로 맞게 된다.】<ref>이상의 내용을 종합하여 서유구는 자신이 생각하는 심의의 모습을 다음과 같이 문집에 그려 놓았다. 치마의 양 옆에 속임구변의 모양이 보인다.<br/> | ||

| + | [[파일:서유구의 심의후도(풍석전집).jpg|200픽셀|섬네일|서유구의 심의후도(深衣後圖)(《楓石全集》)|왼쪽]]<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/></ref><br/> | ||

| + | 《석명(釋名)》에서 “부인의 상의를 규(袿)라 하는데, 규 아래로 드리운 것은 도규(刀圭)<ref>도규(刀圭):옛날에 가루약을 뜨던 숟가락으로, 모양이 칼처럼 생겨 끝이 날카롭고 가운데는 움푹하다.<br/> | ||

| + | [[파일:고려시대 도규(국립민속박물관).jpg|200픽셀|섬네일|고려시대 도규(국립민속박물관)]]<br/><br/><br/><br/><br/><br/> | ||

| + | </ref>처럼 위가 넓고 아래가 좁다.”라 했고, 또 “군(裾, 치마)은 아래에 있는 무리[下群]이다. 옷자락[裾]의 폭을 이어 붙인 것이다.”라 했습니다.<ref>이상의 내용은 《釋名》 卷5 〈釋衣服〉.</ref> 여기서 속임과 곡거의 제도를 그려 볼 수 있습니다. 사마상여(司馬相如)<ref>사마상여(司馬相如): BC 179~BC 117. 중국 전한의 문인으로, 부(賦)를 잘 지어서 《초사(楚辭)》를 조술(祖述)한 송옥(宋玉)・가의(賈誼)・매승(枚乘) 등에 이어 ‘이소재변(離騷再變)의 부(賦)’라 불린다.</ref>는 《자허부(子虛賦)》에서 “섬(襳)을 흩날리고 소(髾)를 드리웠네.”라 했는데, 이에 대한 안사고(顏師古)의 주석에서는 “섬(襳)은 규의(袿衣)의 긴 띠이다. 소(髾)는 연미 따위이다.”라 했습니다.<ref>이상의 내용은 《前漢書》 卷57上 〈司馬相如傳〉(《漢書》, 2541쪽).</ref> 매승(枚乘)<ref>매승(枚乘):?~BC 140. 중국 전한의 문인. 한나라 전기의 미문가(美文家)로 유명하다. 산문과 운문의 중간 형식인 《칠발(七發)》 등의 작품이 있는데, 이것은 뒤에 사마상여(司馬相如) 등의 시부문학(辭賦文學)에 많은 영향을 끼쳤다.</ref>의 《칠발(七發)》에서는, “뒤섞인 옷자락[雜裾] 소(髾)를 드리웠네.”<ref>《文選註》 卷34 〈七發八首〉.</ref>라 했고, 장형(張衡)<ref>장형(張衡):78~139. 중국 후한(後漢)의 문인. 부문(賦文)에 능하여 후한 중기의 태평성대를 풍자한 〈이경부(二京賦)〉, 〈귀전부(歸田賦)〉 등을 지었다. 또한 천문(天文)·역학(曆學)의 대가로서 일종의 천구의(天球儀)인 혼천의(渾天儀)를 비롯하여 지진계(地震計)라 할 수 있는 후풍지동의(候風地動儀)를 만들었다.</ref>의 《무부(舞賦)》에서는 “옷자락[裾]이 마치 나는 제비와 같다.”<ref>《古儷府》 卷8 〈張衡舞賦〉.</ref>라 했으며, 양(梁)나라 유견오(庾肩吾)<ref>유견오(庾肩吾):?~?. 중국 남조 양나라의 문학가로, 궁체시의 대표 작가 가운데 한 사람으로 꼽힌다. 시의 형식상으로는 대구를 강조하고 성률에 치중하여, 이후 율시의 발전에 영향을 끼쳤다.</ref>의 《사동궁뢰내인춘의계(謝東宮賚內人春衣啓)》에서는 “옷자락[裾] 흩날리니 제비 꼬리 모이고, 깃[領] 맞서 있으니 제비 꼬리 나뉘네.”<ref>《漢魏六朝百三家集》 卷99 〈庾肩吾集〉.</ref>라 했습니다. 여기에서 연미(燕尾)<ref>연미(燕尾):서유구가 생각한 ‘구(鉤)’는 연미 형태로, 위진 시기에 유행한 ‘잡거수소복(雜裾垂髾服)’으로 불리는 복장에서 찾아볼 수 있다. 이 옷의 특징은 옷자락에 있는데, 보통 옷자락을 세 조각으로 재단한다. 이때 위는 넓고 아래는 뾰족하게 하고, 여러 층이 서로 겹치게 하는데 이것을 ‘소(髾)’라 한다. 이와 별도로 주위에 표대(飄帶, 흩날리는 띠)를 꿰매는데 이것을 ‘섬(襳)’이라 한다. 표대가 비교적 길기 때문에 길을 걸을 때 옷자락에 있는 소(髾)를 건드려 제비가 날듯 춤을 추는 것처럼 보인다. 남북조 시기에 이르러 이 표대와 소를 합쳐 하나로 만들어 길어서 땅에 끌리는 표대를 없애는 대신 소인 연미(燕尾)를 더욱 길게 한 것이다.(차서연ㆍ장동우, 〈徐有榘의 服飾觀:「贍用志」 ‘服飾之具’의 분석을 중심으로〉, 《服飾》 62권 6호, 한국복식학회, 2012, 37~38쪽;高春明, 《中國服飾》, 上海外語敎育出版社, 2002, 33쪽) 아래 그림은 연미가 있는 위진 시기의 잡거수소복이다. 서유구는 잡거수소복에 붙어 있는 연미의 형태와 심의의 임을 연관시켜 설명했고, 《가례도》의 임의 형태에서 약간 굽게 한 모습을 근거로 자신의 문집에 별도로 마름질해 붙인 굽은 형태의 임을 그려 놓았다.<br/> | ||

| + | [[파일:고개지의 열녀인지도.jpg|200픽셀|섬네일|고개지(顧愷之)의 〈열녀인지도(列女仁智圖)〉(중국 고궁박물원)|왼쪽]]<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/></ref>와 의규(衣圭)<ref>의규(衣圭):衣(=衤)와 圭를 합치면 ‘규(袿)’ 자가 된다.</ref>의 제도를 그려 볼 수 있습니다.<br/> | ||

| + | 양복은 공영달의 소를 의심하여 고쳤는데, 여기서 ‘합하여 바느질한다[合縫].’느니 '덮어서 바느질한다[覆縫].’느니 하는 설이 생겨났습니다. 또 주우는 정현의 주를 믿지 못하여 뒤집었는데, 여기서 ‘깃[衿] 아래에 임(衽)을 잇는다.’<ref>《가례》에서는 이 내용이 확인되지 않는다.</ref>는 논의가 있게 되었습니다. 그러나 ‘구변(鉤邊)’ 두 글자에 대해서는 설명하지 못했습니다. 양복을 높이는 사람들은 “합하여 바느질하면 속임(續衽)이고, 덮어서 바느질하면 구변(鉤邊)이다.<ref>《禮記注疏》 卷58 〈考證〉.</ref> 구(鉤)에 서로 교차시킨다[交互]는 뜻이 있다.”<ref>《家禮》 〈附錄〉.</ref>라 합니다. 또 주우를 높이는 사람들은 “변(邊)은 가장자리요, 바느질한 부분이다. 임의 가장자리에 있는 비스듬한 폭【이를 금령(衿領)이라 한다.】에는 이미 옆에 붙은 것이 없기 때문에 따로 곧은 베를 마름질하여 갈고리 모양으로 만들고 이를 임의 아래에 잇는다.”라 합니다. 이러니 그 말이 얼마나 궁색합니까? | ||

| + | 구(鉤)는 굽었다[曲]는 뜻입니다. 〈악기(樂記)〉에서 “노랫소리가 많이 굽으면 굽은 갈고리에 들어맞는다.”<ref>《禮記注疏》 卷39 〈樂記〉(《十三經注疏整理本》 14, 1338쪽).</ref> | ||

| + | 라 했고, 《소문(素問)》에서는 “심장의 맥이 굽었다.”<ref>《黃帝內經素問》 卷7 〈宣明五氣篇〉(《黃帝內經素問語譯》, 150쪽).</ref>라 했으며, 또 “마음의 병으로 죽은 사람은 심장의 맥이 앞은 굽고 뒤는 꼿꼿해[倨] 마치 대구(帶鉤)<ref>대구(帶鉤):허리띠를 맞물리는 쇠로 된 장식, 즉 지금의 허리띠 버클을 말한다.</ref>를 잡고 있는 것과 같다.”<ref>《黃帝內經素問》 卷5 〈平人氣象論篇〉(《黃帝內經素問語譯》, 111쪽).</ref>라 했습니다. 여기 그 3개의 ‘구(鉤)’ 자는 모두 굽었다[曲]로 새겨집니다. 《서경(書經)》 〈고종융일(高宗肜日)〉의 “고종이 융(肜)제사를 지내는 날 솥귀에 올라가 우는 꿩이 있었다.”<ref>《尙書正義》 卷10 〈高宗肜日〉(《十三經注疏整理本》 2, 303쪽).</ref>라는 구절에 대해 공영달의 소에서는 “목을 굽혀서 운다.” <ref>출전 확인 안 됨.</ref>라 했고, 《좌전(左傳)》의 “양쪽의 구(軥)에 쏘았다.”<ref>《春秋左傳正義》 卷32 〈襄公〉 14年(《十三經注疏整理本》 18, 1060쪽).</ref>라는 구절에 대해 두예(杜預)의 주에서는 “구(軥)는 수레 멍에의 굽은 부분이다.”<ref>《春秋左傳正義》, 위와 같은 곳.</ref>라 했으며, 《산해경(山海經)》의 “신민(神民)의 언덕에 나무가 있는데, 그 나무의 아랫부분에는 구(枸) 9개가 있다.”<ref>《山海經》 卷18 〈海内經〉.</ref>라는 구절에 대해 곽박의 주에서는 “구(枸)는 뿌리가 구부러져 뒤엉킨 것이다.”<ref>《山海經》, 위와 같은 곳</ref>라 했습니다. 여기서 일반적으로 구(句) 자가 들어간 글자는 모두 굽었다[鉤曲]는 뜻이 있음을 알 수 있습니다.<br/> | ||

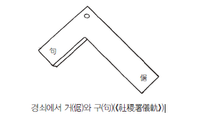

| + | 《고공기(考工記)》의 “경쇠를 만드는 장인[磬氏]이 경쇠를 만들 때는 거(倨)와 구(句)<ref>거(倨)와 구(句):경쇠 모양에서 길고 좁은 쪽을 거(倨)라 하고, 짧고 넓은 쪽을 구(句)라 한다.<br/> | ||

| + | [[파일:경쇠에서 거와 구.png|200픽셀|섬네일|경쇠에서 거(倨)와 구(句)(《社稷署儀軌》)|왼쪽]] | ||

| + | <br/><br/><br/><br/><br/>><br/><br/><br/><br/></ref>가 있다.”<ref>《周禮注疏》 卷41 〈冬官考工記〉 下 “磬氏”(《十三經注疏整理本》 9, 1321쪽).</ref>라는 말에 대해 정현의 주석에서는 “구(句)는 음(音)이 구(鉤)이다.”<ref>《周禮注疏》, 위와 같은 곳.</ref>라 했고, 가의(賈誼)<ref>가의(賈誼):BC 200~BC 168. 중국 전한 문제 때의 문인 겸 학자이다. 진나라 때부터 내려온 율령ㆍ관제ㆍ예악 등의 제도를 개정하고 전한의 관제를 정비하려 노력했다. 저서에 《신서(新書)》 10권이 있으며, 진의 멸망 원인을 분석한 〈과진론(過秦論)〉이 널리 알려져 있다.</ref>는 《신서(新書)》에서 “몸의 굽은 곳[倨佝]이다.”<ref>《新書》 卷6 〈禮〉 “兵車之容”.</ref>라 했으며, 양웅(揚雄)의 《감천부(甘泉賦)》에서는 ‘구망(句芒)’을 ‘구망(鉤芒)’으로 적었습니다.<ref>《揚子雲集》 卷5 〈河東賦〉. 권5의 시작이 〈甘泉賦〉이나 여기에 없고 〈河東賦〉에 나온다.</ref> 여기에서 구(句)・구(佝)・구(鉤) 세 글자는 모두 통용할 수 있고 그중에서 굽었다[鉤曲]는 의미는 바뀐 적이 없음을 더욱 잘 볼 수 있습니다. 여러 전적들을 하나하나 살펴보아도 어디에 일찍이 서로 교차시키고 잇는다는 풀이가 있었습니까?<br/> | ||

| + | 또 ‘합하여 바느질한다’와 ‘덮어서 바느질한다’는 말은 모두 바느질해 꿰맴을 지칭하니, ‘속임’과 ‘구변’이 같은 뜻인데도 중첩해서 말한 것이 아니란 말입니까? 주우가 말한 가장자리[邊]는 과연 어느 가장자리를 가리키는 것이며, 갈고리 모양으로 만든다는 것은 또 어떤 갈고리 모양이란 말입니까? 바느질[縫]을 가장자리[邊]로 뜻을 새긴 것도 참으로 이미 견강부회한 것이지만, “곧은 베[直布]를 갈고리 모양으로 만든다.”고 할 때의 구(鉤) 자는 더욱 근거가 없습니다. 비록 주우의 말과 같이 심의의 옷깃[衿] 아래에 임(衽)을 단다 하더라도 그것이 옷깃[衿] 아래의 임(衽)이 되는 것은 기정사실이니, 어째서 꼭 암컷을 가리켜 수컷이라 하고 네모난 자루를 둥근 구멍에 들어갈 촉꽂이로 삼으려는 것입니까?<br/> | ||

| + | 정현은 그르다 할 수 없습니다. 전한(前漢)과 후한(後漢) 때에는 옛 제도가 여전히 남아 있어서 정현이 직접 보고 들었으니, 그 말이 믿을 만하고 허황되지 않습니다. 그런데 공영달이 한번 잘못된 해석을 하면서부터 마침내 풀리지 않는 의문을 열어 놓게 되었습니다. 원(元)과 명(明)의 여러 선비들에 이르러서는 정현의 주(註)를 버린 채 경문을 말하며, 암중모색하고 억측으로 새로운 제도를 만들어 이상야릇한 주장이 갖가지로 나왔습니다. 세상에서 말하는 심의에 관한 학설이 상자에 가득하고 궤짝에 넘치지만 그 실상을 살펴보면 모두 증거가 없는 빈말이었습니다.<ref>이상의 서유구의 안설 중 첫 단락을 제외한 전체 내용이 《楓石鼓篋集》 卷第3 〈與李愚山論深衣續衽鉤邊書〉에 나온다.</ref><br/> | ||

| + | 지난 병오년(1786년, 서유구 23세)에 내가 우산 이의준 선생과 속임구변에 관하여 변론하면서 두세 차례 편지를 주고받았는데, 이상이 그중에서 세 번째 편지이다. 우산 선생께서 크게 인정하여 “천고에 해결이 안 되는 안건이라 할 만하다.”라고 하셨다.<ref>우산……하셨다:이 글의 원본이 실린 《풍석고협집》의 글 말미에는 이의준의 다음과 같은 평어가 있다. “근거를 댐이 자고(子固)와 같고, 공격을 함이 자후(子厚)와 같아 반드시 전해야 하는 글이다.(援据如子固, 剖擊如子厚, 必傳之文.)” 자고는 증공(曾鞏, 1019~1083)으로, 북송(北宋) 시기의 관리이자 문학가이며 산문가로 기억력이 남달라 한번 읽은 책은 그 자리에서 암송했다고 한다. 자후는 유종원(柳宗元, 773~819)으로, 당(唐)나라 때의 관리이자 시인이며 산문가로 당나라 순종(順宗) 때에 왕숙문(王叔文) 등을 좇아 혁신 정치 집단에 참가했다. 중공과 유종원은 모두 당송팔대가(唐宋八大家)의 한 사람이다. 이의준은 심의를 기록한 문장을 찾아 철저하게 고증하고 한백겸을 비판하며 정현을 따르는 서유구의 모습을 자고와 자후에 비유한 것으로 보인다.</ref> 어느덧 40년이 지난 일이 되었는데도 나는 지금까지 그 설을 굳게 지키고 있으니 학식이 더 나아가지 못하고 20대 때의 견해를 아직 바꾸지 못한 것이 스스로 부끄럽다.<br/> | ||

| + | 우안 구암 한백겸이 아랫글에서 정한 ‘굽은 깃’은 대개 두 길[兩襟]이 서로 겹치지 않고 앞에서 마주하여 내려가게 했고, 또 매듭단추[紐結]로 교차시켜 걸고자 했다. 그 제도가 진(秦)나라의 배자(褙子)<ref>배자(褙子):배자(背子)라고도 한다. 소매가 짧은 상의로 한대(漢代)에 처음 나타나 부녀의 내의로 입다가 후에는 겉에 입기 시작했다. 송대(宋代)에는 소매가 길고 길이가 발까지 오는 배자와 무사들이 입던 소매가 짧고 길이가 무릎까지 내려오는 배자 등 형태가 다양했다. 이후 명대에는 맞깃에 소매는 넓기도 하고 좁기도 했다.(高春明, 《中國服飾》, 上海外語敎育出版社, 2002, 58쪽) 우리나라 배자는 중국과 다른 형태로, 뒤에 자세하게 나온다.</ref>나 수(隋)나라의 반비(半臂)<ref>반비(半臂):원래 무사의 복식이며, 소매가 짧아서 반비라고 한다. 반비의 소매는 주로 팔꿈치에 이르며, 일할 때 간편하기 때문에 일반 부녀 및 노비가 입는다. 수대(隋代)에 착용하기 시작했으며, 당대(唐代)에 여인이 즐겨 입었다. 송대에 남자는 안에 입었고, 여자는 겉에 입었다.(高春明, 앞의 책, 58쪽)</ref>와 서로 비슷하니 모두 호복(이민족의 의복)의 제도에서 나온 것이다. 삼대(三代)의 법복(法服, 모범이 되는 의복)에 어찌 이와 같은 제도가 있었겠는가? 다만 우리나라 유학자들의 예설 중에는 변론이 ‘굽은 깃’까지 다룬 것이 없기 때문에 함부로 모아 하나의 설을 갖췄다.】<ref>《임원경제지 섬용지(林園經濟志 贍用志)》 2, 풍석 서유구 지음, 추담 서우보 교정, 임원경제연구소 옮김 (풍석문화재단, 2016), 63~88쪽. </ref><br/><br/> | ||

| + | -------------------------------------------------------------------- | ||

| + | <strong>3-2) 굽은 깃[曲袷, 곡겁]</strong><br/> | ||

| + | 【한백겸은 다음과 같이 말했다.<br/> | ||

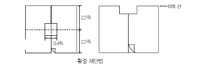

| + | “겁(袷)은 깃의 가선[緣]이다. 옷깃의 양 가장자리에서 아래턱에 해당하는 곳을 네모나게 마름질하기를 지금 상복의 앞에 있는 활중(闊中)<ref>활중(闊中):상복의 재단법에서 목 부분의 정사각형[直方形]을 뜻하는데, 그 형태는 아래와 같다. 우선 2.2척의 정사각형 직물 두 폭을 반으로 접어 어깨선을 표시해 준다. 그런 다음 등솔(등쪽 부분)을 어깨선 아래 0.4척을 남기고 꿰맨다. 어깨선을 중심으로 목이 들어갈 수 있게 사방 0.4척의 너비로 직물을 잘라 낸다. 그런 다음 어깨선을 중심으로 다시 반으로 접으면 오른쪽 그림과 같아진다. 어깨선을 중심으로 가운데 0.4척을 잘라 내 목이 들어가서 편안한 옷이 되게 한다. 여기에 나오는 치수는 《가례(家禮)》 〈성복(成服)〉 ‘다음 날[厥明]’에 근거한 숫자이다.<br/> | ||

| + | [[파일:활중 재단법.png|200픽셀|섬네일|활중 재단법|왼쪽]]<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/></ref>의 제도와 같이 하여 목을 편하게 하고 0.2척의 검은 견(絹)으로 그 가장자리를 두른다. 그러므로 굽은 깃이라 한다.<br/> | ||

| + | 《경》의 ‘굽은 깃은 곱자처럼 만들어서 직각[方]에 상응하게 한다.’<ref>《禮記正義》 卷58 〈深衣〉(《十三經注疏整理本》, 1823쪽).</ref>라는 구절에 대해 정현은 ‘옛날의 방령(方領)은 지금의 어린아이의 옷깃과 같다.’<ref>《禮記正義》, 위와 같은 곳.</ref>라 했고, 소에서는 ‘방령은 지금의 목가리개[擁咽]와 같다.’<ref>《禮記正義》, 위와 같은 곳(《十三經注疏整理本》, 1825쪽).</ref>라 했으며, 사마광은 ‘방령은 지금의 상령의(上領衣)와 같으나 다만 네모나게 마름질한다. 원래 이민족의 옷에서 온 것이며, 매듭단추[結紐]를 써야 한다.’<ref>《書儀》 卷2 〈深衣制度〉. 사마광은 ‘紐’를 ‘끈’, ‘結紐’를 ‘끈으로 묶다’의 의미로 썼는데, 한백겸은 자신의 견해를 뒷받침하기 위해 ‘結紐’를 ‘매듭단추’의 의미로 받아들였다. ‘紐’는 현대 중국어에서도 옷에 달린 작은 끈을 의미한다. 서유구는 한백겸의 주장을 받아들여 ‘매듭단추’로 보았지만, 한백겸과 달리 가슴 앞에 매듭단추를 단 심의 형태가 아닌 단령처럼 우임을 해 오른쪽 어깨 위에서 매듭단추로 여미는 형태로 보았다.</ref>라 했다.<br/> | ||

| + | 정현이 말한 어린아이의 옷깃은 지금도 여전히 남아 있는데, 이는 사마광이 말한 상령의와 서로 비슷하다. 소에서 증거로 댄 목가리개는 비록 그 제도를 자세히 알지 못하지만, 글 뜻으로 보아도 상령의처럼 목둘레를 덮어 보호하는 것에 지나지 않는다. 수나라 양제(煬帝)가 놀러 다니기를 즐기자 백관들이 간편함을 취하여 이 옷을 입었으나 한나라 때는 아직 이 옷이 없었기 때문에 정현이 어린아이의 깃에 비유한 것이니, 그 실상은 같다.<br/> | ||

| + | 그렇다면 사마광 이전까지는 방령의 제도가 완전히 없어지지는 않았던 것이다. 다만 정현이 이미 속임을 잘못 해석했고 또 두 길[兩襟]을 교차하여 여미고자 했기 때문에 그 깃 역시 위로 향해 목을 둘러싼다고 짐작했다. 만약 두 길이 마주하고 내려가 베의 옆쪽이 서로 맞서는 부분이 속임임을 알았다면, 두 깃이 갈라지는 곳에서 좌우를 교차하여 합치면 바로 굽은 깃이 되니, 비록 끌어서 위로 향하도록 하려 해도 할 수 없는 것이다. 《경》에서 “옷깃을 각지게 만들고[抱方], 등솔을 곧게 만든다[負繩].” <ref>《禮記正義》 卷58 〈深衣〉(《十三經注疏整理本》 15, 1823쪽).</ref>라 했는데, 이에 따르면 곧음[繩]이 등에 있고 각짐[方]이 앞에 있으니, 그 이치가 또한 환하여 아주 분명하지 않은가? 대개 방령을 만들면 속임을 하지 않을 수 없고, 속임을 만들면 구변을 하지 않을 수 없으니, 비록 세 가지 일이지만 실제로는 서로 연관된다. 주자는 “두 길을 교차시키고 여며 임(衽)이 겨드랑이 아래에 있게 되면 두 깃이 만나 저절로 각지게 된다.” <ref>《朱子家禮》 卷1 〈通禮〉 “方領” 68쪽.</ref>라 했다. 만약 별도의 폭으로 임을 만들지 않고 반드시 두 길을 끌어당겨 겨드랑이 아래에 이르게 한다면 옷의 오그라듦을 견디지 못할 것이다. 몸에 편안한 옷은 아마도 이와 같지 않을 듯하며, 비록 억지로 옷깃을 교차하여 여미더라도 굽은 깃이 곱자 같은 모양이 되지는 않을 것이다.<br/> | ||

| + | 그렇다면 방령을 마름질하는 데에 치수를 밝히지 않은 이유는 무엇인가? 사람의 몸은 몸집이 같지 않아서 품이 맞도록 할 뿐이지 반드시 치수에 얽매일 필요가 없기 때문이다. 또 〈옥조〉에서 ‘심의는 삼거이다[深衣三袪].’ <ref>《禮記正義》 卷29 〈玉藻〉(《十三經注疏整理本》 14, 1042쪽).</ref>라 했는데, 여러 학자들은 모두 거(袪)를 허리 바느질 선의 둘레로 해석했다. 그 문장의 의미를 가만히 따져 보건대, 만약 ‘심의의 허리는 소맷부리가 셋이다.’ <ref>심의의……셋이다:원래 뜻은 ‘심의의 허리둘레는 소맷부리의 3배로 한다.’이다. 2.4척의 소맷부리의 3배인 7.2척이 심의의 허리둘레이다. 그러나 한백겸은 왼쪽과 오른쪽의 소맷부리와 방령을 ‘삼거’로 보고, ‘허리둘레’로 해석한 여러 학자들이 위태롭다고 지적한다.</ref>라 했다면 참으로 여러 학자들의 말과 같겠다. 하지만 지금 다만 ‘심의는 삼거이다.’라고만 했는데, 거가 허리둘레를 가리킨다면 어찌 위태로운 일이 아니겠는가? 아마도 그렇지 않은 것 같다. 내 생각으로는 옷의 소맷부리[袖口]를 거(袪)라고 하는데, 좌우 소매에 이미 거가 있고 양쪽 소매 사이에 또 방령이 있어서 그 모양이 수구(袖口, 소맷부리)와 같으므로 ‘소맷부리가 셋이다.’라 말한 것이다. 대개 심의에 방령을 하는 것을 밝히고자 한 것이다. 《경》에서 “소맷부리는 1.2척이다.”<ref>《禮記正義》, 위와 같은 곳(《十三經注疏整理本》 14, 1042쪽).</ref>라 했으니, 소맷부리의 둘레[空圍]<ref>둘레[空圍]:옷을 펼쳐 앞부분만 수직으로 재면 길이가 1.2척이며, 뒷부분까지 포함한 전체 둘레는 이의 2배인 2.4척이 된다. 사람의 손이 나올 수 있게 뚫려 있는 공간을 말하므로 ‘빈 둘레[空圍]’라고 표현한 것으로 보인다.</ref>는 실제로 2.4척이다. 지금 방령의 둘레 또한 2.4척이라면 보통 사람의 목을 편안하게 하기에 충분하고 또 소맷부리에 거(袪)가 있는 것과 똑같아진다. 그렇다면 그 치수 또한 근거한 곳이 없다고 할 수 없다.<br/> | ||

| + | 구변의 매듭단추는 몇 개를 써야 하는가? 《경》에서는 살펴볼 곳이 없다. 매듭단추는 반드시 그 제도가 있었겠지만 지금은 내용이 빠져서 알 수 없다. 그러나 《의례(儀禮)》 〈사상례(士喪禮)〉 쇄모(殺冒)<ref>쇄모(殺冒):‘모(冒)’는 시신을 감싸는 천으로, 모양은 곧은 자루와 같다. 상체를 감싸는 부분을 ‘질(質)’이라 하고 하체를 감싸는 부분을 ‘쇄(殺)’라 한다. ‘질(質)’은 곧다는 뜻이다.(장동우 역주, 《의례 역주(儀禮譯註)》 7, 2014, 세창출판사, 63쪽) 쇄모의 모습은 다음 그림이 참조가 된다.<br/> | ||

| + | [[파일:덮개와 묶어 매는 끈.png|200픽셀|섬네일|덮개[冒]와 묶어 매는 끈(《三禮圖》)|왼쪽]]<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/></ref>의 제도에서 '군주는 옆에 7개를 달고, 대부는 5개, 사(士)는 3개를 단다.’<ref>《儀禮注疏》 卷35 〈士喪禮〉(《十三經注疏整理本》 11, 776쪽).</ref>라 했다. 쇄모는 비록 심의와 다른 사물이지만, 구변과 묶어 매는 끈은 그 쓰임이 아주 비슷하고, 게다가 옛사람들은 귀천의 등급에 따른 예법(禮法)을 반드시 세부적인 사항까지 극진히 했으니, 이를 가지고 기준을 삼으면 아마도 예(禮)에는 없는 예(禮)가 될 듯하다”<ref>이상의 내용은 《久菴遺稿》 上 〈雜著〉 “深衣說” ‘曲袷’에 나온다.</ref> | ||

| + | 안. 심의의 방령 제도는 대개 《예기》 〈심의편〉의 “굽은 깃[曲袷]은 곱자처럼 만들어서 직각에 상응하게 한다.”는 문장에 바탕을 두고 있다. 사마광이 정한 “방령은 매듭단추를 써야 한다.”는 말에 따라 정말로 두 길을 교차하여 여미고 다시 방령을 만들고자 한다면, 그 형세가 위를 향해 목을 둘러 오른쪽 어깨 위에서 매듭단추를 잠그기를 지금의 단령처럼 하지 않을 수 없다. 다만 둥글지 않고 네모나게 할 뿐이다.<ref>그 형세가……뿐이다:지금 단령의 깃과 같이 왼쪽에서 시작한 깃이 목 전체를 둘러 오른쪽에서 매듭단추를 맺는다는 말로, 단령은 둥글게 깃을 굴리는 것이라면 방령은 네모지게 깃을 만든다는 뜻이다<br/> | ||

| + | [[파일:단령의 깃과 매듭단추.jpg|200픽셀|섬네일|단령의 깃과 매듭단추|왼쪽]] | ||

| + | <br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/></ref><br/> | ||

| + | 주자는 처음에 그 제도를 따르다가 만년에 이르러 지금의 일상복의 깃처럼 그 제도를 고쳤다. 그리고 또 “옷깃이 교차하면 저절로 곱자와 같은 모양이 된다.”.<ref>《禮記正義》 卷26 〈深衣〉.</ref>라 했으니 어찌 또한 사마광이 정한 상령의와 매듭단추의 제도를 이민족의 옷에 가깝다는 이유 때문에 병통으로 여긴 것이겠는가? 또 《경》에서 “곱자와 같다.”.<ref>《禮記正義》, 위와 같은 곳.</ref>라 한 것은 그 모양이 곱자에 가까움을 대강 말했을 뿐이다. 《경》에서 “소매[袂]는 둥글게 해서 그림쇠(컴퍼스)에 상응하게 한다.”.<ref>《禮記正義》, 위와 같은 곳.</ref>라 했다. 그러나 심의는 원래 소매가 완전히 둥근 것이 아니라 다만 겨드랑이 솔기에서부터 소맷부리[袪]까지 조금씩 약간 둥글게 할 뿐이다. 어째서 굽은 깃의 경우에만 네 귀퉁이가 네모반듯해진 뒤에야 비로소 곱자처럼 직각에 상응했다고 할 수 있겠는가?<br/> | ||

| + | 대체로 중국의 옷은 우임(右衽)하지 않음이 없는데, 하물며 당당한 법복(法服)이 어찌 임(衽)이 옆에 있지 않을 리가 있겠는가? 〈옥조〉의 “임은 옆에 있다.”는 문장에서 분명하게 살필 수 있는데도 한백겸은 반드시 두 길을 마주 보고 내려가는 것으로 설명하려 했기에 그 말이 점점 더 견강부회하게 되었다. 그리하여 “심의는 삼거이다.”라는 문장에 이르러서는 원래 오탈자에 속하는데도 이제 방령을 합쳐서 거(袪) 3개가 된다고 했다. 이는 더욱 천착한 것이어서 말할 가치가 없으니 절대로 따를 수 없다.<br/> | ||

| + | 우안. 심의는 삼대 시대에는 벼슬을 하건 물러나 있건, 귀하건 천하건 모두가 두루 입던 옷이었는데, 한(漢)・당(唐) 이후로 입는 사람들이 드물었다. 그러나 사마광이 한 번 《서의(書儀)》에 기록하고 주자가 다시 이를 취하여 《가례》에 실으면서부터 옛것을 좋아하고 예(禮)를 아끼는 선비들이 평상시 거처할 때 입는 옷으로 삼았는데, 심의를 습(襲)과 염(斂)<ref>습(襲)과 염(斂):죽은 사람의 몸을 씻긴 다음 습의(襲衣, 수의)를 입히는 일을 습(襲)이라 하고, 옷과 이불 등으로 시신을 감싸고 염베[殮布]로 묶는 일을 염(斂)이라 한다. 염은 소렴(小斂)과 대렴(大斂)으로 나뉜다.</ref>을 하는 도구로 여긴 점에서는 귀천이 같았다. 그렇기에 이제 그 제도를 간략히 싣는다. 또한 고금의 논란거리가 오로지 곡겁(굽은 깃)과 속임구변에 있었기 때문에, 여러 학자들의 설을 모아 기록하여 보는 사람들이 스스로 선택할 수 있도록 이상과 같이 갖추어 놓았다.】<ref>《임원경제지 섬용지(林園經濟志 贍用志)》 2, 풍석 서유구 지음, 추담 서우보 교정, 임원경제연구소 옮김 (풍석문화재단, 2016), 88~96쪽. </ref><br/><br/> | ||

| − | |||

| − | |||

| − | [[ | + | ==각주== |

| + | [[분류:한양도성타임머신]][[분류: clothing]][[분류:임원경제지]][[분류:섬용지]][[분류:복식 도구]][[분류:옷과 갖옷]][[분류:심의]][[분류:심의 제도에 관한 변증]][[분류:임원경제지]][[분류:섬용지]][[분류:임원경제지 섬용지]][[분류:가례의절]][[분류:예기정의]][[분류:김용미]][[분류:임원텍스트]] | ||

2020년 11월 23일 (월) 16:59 기준 최신판

내용

3) 심의 제도에 관한 변증[深衣辨證]

3-1) 속임구변(續衽鉤邊)[1]

【채연(蔡淵)[2]이 다음과 같이 말했다.

“사마광(司馬光)이 《서의(書儀)》에 기록한 방령(方領)과 속임구변(續衽鉤邊)의 제도는 인용한 주석이 비록 자세하지만 고례의 의미를 터득하지는 못했다. 선생(주희)께서 이를 흠으로 여겨 일찍이 경문(經文)과 옷 입는 마땅함을 이치로 음미하여 그 말의 의미를 터득하셨다. 방령이란 다만 옷깃[衣領]이 교차하면 저절로 곱자 같은 모양이 되는 것이고, 속임구변이란 다만 치마의 옆을 이어 앞뒤 폭을 바느질하지 않고 좌우로 서로 교차시켜 걸면 바로 구변(鉤邊)이 되니, 따로 베 한 폭을 갈고리[鉤]처럼 마름질하여 치마 옆에 꿰매는 게 아니다. 방령에 대한 설명은 선생께서 이미 《가례》에서 수정하셨으나 속임구변은 미처 고치지 못하셨다.”[3]

양복이 다음과 같이 말했다.

“선생께서 만년에 입으셨던 심의는 《가례》에서 예전에 설명하신 곡거(曲裾) 제도를 버리고 쓰지 않으신 옷이다. 여기에는 아마도 깊은 뜻이 있었을 터인데 아직도 그 학설에 대한 자세한 설명을 듣지 못해 한스러웠다. 채연이 선생께 들은 내용을 얻어듣게 된 뒤에 비로소 선사(先師)께서 예전에 설명하셨던 곡거 제도를 버린 까닭을 알게 되었다. 그러고 나서 다시 《예기》 〈심의〉편[4]을 가져다 자세히 읽어 보고서야 정현(鄭玄)[5]이 주석한 ‘속임(續衽)’ 두 글자의 뜻이 매우 분명한데 다만 소(疏)[6]를 단 학자들이 어지럽혔을 뿐임을 알게 되었다.[7]

정현(鄭玄)의 주를 살펴보니, ‘촉(續)[8]은 촉(屬, 붙이다)과 같고, 임(衽)은 치마 옆에 있는 것이다. 이어 붙여 치마의 앞뒤가 구별되지 않게 하는 것이다.’ [9]라 했다. 정현이 단 주의 뜻은 대개 ‘일반적으로 치마는 앞은 3폭, 뒤는 4폭으로 해서 이미 앞뒤를 나누니 그 옆의 2폭이 갈라져서 서로 붙지 않는다. 그런데 심의는 치마 12폭을 엇갈리게 마름질하고 이를 모두 임(衽)이라고 한다.’[10]

는 뜻이다. 《예기》 〈옥조〉의 ‘임(衽)은 옆에 있다.[衽當旁]’[11]는 구절의 주(註)에 보인다.

이른바 속임은 치마 옆에 있는 2폭을 가리켜 말한다. 치마 옆의 2폭을 이어 붙여 치마의 앞뒤가 구별되지 않게 한다는 뜻이다. 그런데 소를 단 학자들은 그 문장의 뜻을 자세히 살펴보지 않고, 다만 ‘임(衽)이 치마 옆에 있다.’는 한 구절만 보고서 따로 베 한 폭으로 갈고리[鉤]처럼 마름질하여 치마 옆에 드리운다고 생각한 것이다. 그리하여 함부로 천착하고 어지럽게 논의하였지만 논의할수록 뜻은 더욱 어지러워졌다.

한(漢)나라 때부터 지금까지 2천여 년 동안 《예기》를 읽는 사람들이 모두 ‘별도로 한 폭의 베를 쓴다.’라는 말에서 의미를 구하여 주의 본뜻은 가려지고 덮여 제대로 볼 수가 없었다. 선사(先師, 주희)께서 만년에 소를 단 학자들의 잘못을 아셨으나 미처 수정하지 못하셨다. 그래서 내가 정현의 주를 《가례》 〈심의〉 ‘곡거’ 부분의 아래에 붙여서 소를 단 학자들의 잘못을 논파하고, 또 선사께서 만년에 이미 확정한 학설을 보이고자 한다.”

구준(丘濬)[12]은 다음과 같이 말했다.

“속(續)은 이어 붙인다는 뜻이고, 임(衽)은 치마의 옆폭이다. 구(鉤)는 서로 교차시킨다는 뜻이고, 변(邊)은 치마폭의 옆쪽이다. 속임구변은 서로 여며 교차시킨다는 뜻이다.”[13]

구준이 또 말했다. “살펴보건대 주우(朱右)[14]는 다음과 같이 말했다. ‘임(衽)을 《설문해자》에서는 「금(衿)」이라 했는데, 그에 대한 주에서는 「임(衽)을 교차하는 것」이 길[襟]이라고 했다.[15] 《이아(爾雅)》를 보면 「옷에는 모두 길[襟]이 있는데 금(衿, 깃)으로 통용하여 쓴다.」라 했다.[16] 《예기정의》에서는 「심의는 바깥쪽 깃[衿]의 가장자리에 가선이 있다.」[17]고 했으니, 심의에 임(衽)이 있음은 분명하다. 베 한 폭을 엇갈리게 나누어 마름질하여 위는 좁고 아래는 넓게 한 뒤 이를 안으로 상의에 이어 6폭이 되게 하고 아래는 치마에 붙인다.’[18]《예기》 〈옥조〉에서 ‘심의는 임(衽)이 옆에 있다[衽當旁].’ [19]고 했는데, 왕 씨는 ‘깃[袷:曲領] 아래 깃[衿]을 단다.’ [20]고 했고, 조 씨는 ‘위로 이어 6폭이 되게 한다.’ [21]고 했으니, 모두 이를 말하는 것이다.

주우가 또 다음과 같이 말했다. ‘속임구변에서, 변(邊)은 바느질을 한 가장자리이다. 임(衽)의 가장자리에는 사선으로 재단한 폭을 쓴다. 이미 옆에 붙은 것이 없기 때문에 따로 곧은 베를 마름질하여 갈고리 모양으로 만들고, 이를 오늘날 가장자리 감침질[貼邊]을 하듯이 임(衽)의 아래에 이은 것이다. 《예기》의 「속임구변」은 바로 갈고리 모양의 가장자리를 임(衽)에 붙이는 것이다. 그런데 뒷사람들이 이를 살피지 못하여, 임(衽)이 없는 상의를 만드는 지경까지 이르렀다.’[22]

주우의 이 설은 《가례》와 맞지 않는다. 대개 주우는 세속의 평상복 상의와 같이 옷의 몸판[衣身] 위에 안팎으로 깃 2개를 달고 따로 곧은 베를 갈고리 모양으로 마름질해서 임(衽)의 아래에 이어 속임구변으로 삼으려 했다. 이렇게 하면 입고 벗기에는 편하겠지만, 《가례》의 본래 제도가 아니기에 이를 따르지는 못하겠고, 우선 기록을 남겨 두어 하나의 학설로 갖추어 놓는다.”[23]

한백겸(韓百謙)[24]은 다음과 같이 말했다.

“속(續)은 잇는다는 것이다. 《의례》 〈상복편〉에서 ‘소매[袂]는 폭을 붙인다.’[25]라 했는데, 속(續)과 속(屬)은 옛날에 통용되는 글자였다. 임(衽)은 상의의 앞 두 길[襟]이다.

옛날 옷은 모두 위는 상의[衣], 아래는 치마[裳]로 되어 있었는데, 치마는 한쪽 가장자리에서부터 허리에 두르기 때문에 앞쪽은 본래 이미 갈라지지 않았다. 따로 베 한 폭을 엇갈리게 나누어 마름질하여 위는 좁고 아래는 넓게 한 뒤 이를 상의의 두 길[襟]에 나눠서 꿰맨 후 왼쪽으로 오른쪽을 덮으면 갈라지지 않게 된다. 옛사람들이 이른바 우임(右衽, 오른쪽으로 옷길을 여밈)이나 부임(敷衽, 옷길을 펼침)이나 염임(斂衽, 옷길을 여밈)이라 한 것은 다 이를 가리켜 한 말이다. 다만 심의는 상의와 치마를 이어 꿰매 깃[領] 아래에서부터 치마 끝까지 한쪽이 갈라져 있어서, 따로 한 폭을 써서 임(衽)을 만들지 않고 그저 두 길이 마주하고 내려가 겨우 서로 이어지게 했기에 속임(續衽)이라 했다.

두 임(衽)을 이미 서로 여밀 수 없다면 매듭단추【달마기】[26]로 좌우가 서로 교차하게 건[鉤] 다음에야 나뉘어 열릴 걱정이 없다. 그러므로 또한 구변(鉤邊)이라 하니 지금의 기배령(箕排領【돕지】)이 바로 그 전해 내려온 제도이다.

〈옥조〉에서는 ‘임(衽)이 옆에 있다.’고 했는데, 옆은 바로 베 폭의 가장자리이다. 정현은 옆을 사람 몸의 양옆으로 잘못 생각했기 때문에, 임(衽)이란 글자를 설명할 때 억지 해석을 벗어나지 못했다. 일반적으로 치마폭을 엇갈리게 나누어 마름질한 부분을 모두 임이라 한다. 임은 원래 상의의 길이 교차하여 닿는 부분의 이름이다. 그러므로 일반적으로 두 가지 물건이 맞닿을 때 임의 개념을 빌려 비유한 경우가 예전부터 있었다. 《예기》 〈단궁〉에서 ‘임마다 하나로 묶는다.’[27]라 했는데, 이 말을 해석한 사람(진호陳澔)이 “나비장[小要][28]【은정(隱錠)】으로 관과 관 뚜껑 사이를 이어 합치기 때문에 임(衽)이라 이름했다.”[29]고 한 말이 이것이다. 어찌 치마폭만을 임(衽)이라고 한 적이 있던가? 게다가 상의와 치마를 이어 꿰매면 치마의 양 가장자리가 모두 앞쪽에 있게 되니 좌우를 봉합하는 일을 굳이 다시 말할 필요가 없다. 이미 속임이라고 해 놓고 다시 구변이라고 하니 어찌 그 글의 의미를 이렇게 중첩되고 번잡하게 하여, 결코 자세히 설명할 필요가 없는 곳에서 별도로 자세한 설명을 다 했겠는가? 나는 결코 그렇지 않을 것 같다.

정현의 주가 이미 경문(經文)을 잘못 해석했고, 소(疏)를 단 사람들 또한 정현이 단 주의 문장을 잘못 해석함으로써 시간이 갈수록 더욱 잘못되어, 쓸모없는 남은 폭을 좌우로 교차시켜 드리우기에 이르렀다. 채연이나 양복과 같은 여러 공들이 주자의 뜻을 추구하여 바르게 고치지 않았다면 후대에는 거의 요상한 복장을 면하지 못했을 것이다. 다만 주석의 의미는 터득했지만 경문 자체의 의미는 터득하지 못했으니 마치 벽을 사이에 두고 이야기를 듣는 것처럼 되어 애석할 뿐이다.” [30]

안. 내가 일찍이 이의준(李義駿)[31]에게 속임구변을 논한 편지를 보낸 적이 있는데, 지금 그 대강을 모아 여기에 붙인다.

정현이 심의에 대해 다음과 같이 주석을 달았습니다. “촉(續)은 촉(屬)과 같고, 임(衽)은 치마 옆에 있는 것이다. 이어 붙여 치마의 앞뒤가 구별되지 않게 한다. 구(鉤)는 “까마귀의 부리는 반드시 갈고리 모양으로 굽어 있다[烏喙必鉤].”라는 구문에서의 구(鉤)처럼 읽는다. 구변(鉤邊)은 지금의 곡거(曲裾)와 같다.”[32]

이에 대해 공영달(孔穎達).”[33]은 소에서 다음과 같이 말했습니다. “상복의 치마는 앞이 3폭, 뒤가 4폭으로, 각각이 개별적인 치마가 되어 서로 이어 붙지 않는다. 그러나 심의의 치마는 그렇지 않다. 한쪽 옆은 앞의 치마와 뒤의 치마를 잇게 하여 서로 붙이고,【속임을 풀이한 말이다.】 다른 한쪽 옆은 곡거가 있어 가린다.【구변을 풀이한 말이다.】”[34]

가만히 생각해 보건대, 후한(後漢)의 정현이 이미 “지금의 곡거와 같다.”라 했고, 후한의 곡거 제도는 양옆이 모두 있었는데, 당나라 때의 공영달이 이에 “한쪽 옆은 곡거가 있어 가린다.”라 한 것은 어째서입니까? 게다가 붙인다고 하면 좌우 모두 붙여야 할 듯한데, 왜 꼭 한쪽 옆은 붙이고 한쪽 옆은 트고서 다시 쓸모없는 장식을 붙여 네 발가락[駢拇]이나 사마귀[懸疣]처럼 만들 필요가 있었겠습니까? .”[35]

우연히 《한서》 〈강충전〉을 살펴보니, “강충이 사(紗)와 곡(縠)[36]으로 만든 홑옷[襌衣]을 입었는데, 곡거(曲裾) 뒤로 교수(交輸)를 드리웠다.”라 했는데, 이에 대한 여순(如淳)[37]의 주에서는 “교수는 정폭(正幅)[38]을 잘라 한쪽 끝을 제비 꼬리처럼 좁게 하고 이를 양옆으로 드리워 뒤에서 보이도록 했으니 이것이 《예기》 〈심의〉의 ‘속임구변’이다.”라 했습니다. 가규(賈逵)[39]는 “교수는 의규(衣圭)[40]이다.”라 했으며, 소림(蘇林)[41]의 주에서는 “교수(交輸)는 지금 신부(新婦)가 입는 포(袍) 위에 다는 것과 같은 것으로, 온폭의 증(繒)[42]을 뾰족하게 잘라서 걸치는 것과 같은데, 이것을 교수 마름질[交輸裁]이라 한다.”라 했습니다.[43] 이 설명들을 보고서야 비로소 곡거의 양옆이 모두 있음을 알게 되었습니다.

정현은 〈옥조〉를 주석하면서 “임(衽)은 상의에 붙일 때는 드리워 두고, 치마에 붙일 때는 바느질하여 앞뒤를 합친다.”[44]라 했습니다. 이에 대한 공영달의 소에서는 “상의에 붙이는 것은 조복(朝服)이나 제복(祭服)의 임이고, 치마에 붙이는 것은 심의의 임이다.”[45]라 했습니다.【공영달은 이미 심의의 임이 앞뒤를 합쳐 바느질한다는 사실을 알고 있었으면서 〈심의〉편을 해석할 때는 “곡거가 있어 가린다.”라 하여 상의에 장식을 만든다고 인식했으니 어찌 이렇게 모순되는가?】

정현이 《의례》를 주석하면서 “일반적으로 상복(喪服)은 위를 최(衰), 아래를 치마[裳]라고 한다. 부인은 치마의 앞뒤를 달리하지 않아 최는 남자의 최와 같이 만들고, 아래는 심의와 같이 만든다. 심의는 최에 띠[帶]가 없고 아래에 임(衽)도 없다.”라 했습니다.【심의에는 속임(續衽)의 임이 있는데 정현이 심의의 최에 임이 없다고 했으니, 이는 대개 심의의 임은 치마에 잇는 것이지, 최에 잇는 것이 아니기 때문이다. 최에는 본래 임이 없지만 심의 전체에 임이 없는 것이 아니다.】

이에 대해 가공언(賈公彦)[46]은 소에서 “허리띠[帶下][47]는 치마의 윗부분을 가리는 것인데, 심의의 치마는 이미 상의에 꿰매어 이었기 때문에 굳이 허리띠가 필요 없다. 임(衽)은 치마의 옆 부분을 가리는 것이다. 남자의 치마는 앞이 3폭, 뒤가 4폭이고 양 가장자리를 터서 속옷이 드러나기 때문에 임이 필요한 것이다. 임은 상의의 양옆에 붙어 있어 앞뒤 폭이 만나는 부분을 가린다. 그렇지만 부인의 치마는 이미 심의와 같이 바느질해 앞뒤를 붙여서 양 가장자리가 트이지 않기 때문에 임이 필요 없다.”라 했습니다.[48] 이 설명을 보고서야 비로소 심의의 임이 앞뒤를 합쳐 바느질한 것이지 상의 위의 장식이 아님을 믿게 되었습니다.

대개 조복이나 제복은 상의와 치마가 이미 구별되고, 치마 또한 그 앞과 뒤가 구별됩니다. 옷의 형태가 상징하는 의미는 이렇게 구별하는 데 있지만 몸이 너무 드러나는 것은 싫어합니다. 이 때문에 임을 상의의 좌우에 꿰매 치마의 옆쪽을 가린 것입니다.[49] 이에 반해 심의는 상의가 치마와 떨어지지 않고 치마는 앞뒤가 구별되지 않습니다. 이 때문에 임을 치마의 좌우에 꿰매어 옆 부분을 이어 바느질하니, 가리고 덮는 데만 그치지 않은 것입니다.

심의에서 그 임을 만드는 제도는 비록 조복의 곡거나 부인 상의의 연미(燕尾, 제비 꼬리 모양)와 서로 비슷하지만, 그것들은 임을 상의에 붙이는 데 비해 심의는 치마에 붙이며, 그것들은 임을 드리우는 데 비해 심의는 바느질합니다. 이 점이 서로 다를 뿐입니다. 비록 그렇기는 하지만 바느질만 하고 그친다면 구변과 곡거의 제도는 어디에서 볼 수 있겠습니까? 또 상의는 거(裾)[50]가 없는 경우가 없는데, 어째서 유독 심의만 없는 것입니까?

《이아(爾雅)》에서 “겁(衱)을 거(裾)라 한다.”라 했는데, 이에 대한 곽박(郭璞)[51]의 주에는 “상의의 뒤가 거(裾)이다.”[52]라 되어 있고, 유희(劉煕)의 《석명(釋名)》에서는 “거(裾)는 거(倨)이다. 거만한 듯이[倨倨然] 곧다는 뜻이니, 또한 뒤에서 보면 항상 거만하게 보인다는 말이다.”[53]라 했습니다. 지금 우리나라의 단령(團領)[54]이나 직령(直領)[55]에는 모두 옷 뒤의 옷자락[裾]이 양쪽 옆에 있습니다. 그러니 심의의 임 역시 이와 같아서 가장자리 부분을 비스듬히 잘라 약간 둥글게 하여 연미나 곡거의 모양을 만들어야 하지 않겠습니까?【심의의 치마는 앞부분이 6폭, 뒷부분이 6폭인데, 심의를 입은 뒤에 앞의 6폭이 서로 겹쳐 3폭이 된다면 앞뒤의 너비가 서로 너무 다르지 않겠는가? 그래서 다시 뒷치마의 양옆 폭을 겹치게 접어서 지금의 단령이나 직령의 제도처럼 옷자락[裾]을 만들면 뒷부분이 4폭이고 앞부분이 3폭이어서 앞뒤의 너비가 서로 맞게 된다.】[56]

《석명(釋名)》에서 “부인의 상의를 규(袿)라 하는데, 규 아래로 드리운 것은 도규(刀圭)[57]처럼 위가 넓고 아래가 좁다.”라 했고, 또 “군(裾, 치마)은 아래에 있는 무리[下群]이다. 옷자락[裾]의 폭을 이어 붙인 것이다.”라 했습니다.[58] 여기서 속임과 곡거의 제도를 그려 볼 수 있습니다. 사마상여(司馬相如)[59]는 《자허부(子虛賦)》에서 “섬(襳)을 흩날리고 소(髾)를 드리웠네.”라 했는데, 이에 대한 안사고(顏師古)의 주석에서는 “섬(襳)은 규의(袿衣)의 긴 띠이다. 소(髾)는 연미 따위이다.”라 했습니다.[60] 매승(枚乘)[61]의 《칠발(七發)》에서는, “뒤섞인 옷자락[雜裾] 소(髾)를 드리웠네.”[62]라 했고, 장형(張衡)[63]의 《무부(舞賦)》에서는 “옷자락[裾]이 마치 나는 제비와 같다.”[64]라 했으며, 양(梁)나라 유견오(庾肩吾)[65]의 《사동궁뢰내인춘의계(謝東宮賚內人春衣啓)》에서는 “옷자락[裾] 흩날리니 제비 꼬리 모이고, 깃[領] 맞서 있으니 제비 꼬리 나뉘네.”[66]라 했습니다. 여기에서 연미(燕尾)[67]와 의규(衣圭)[68]의 제도를 그려 볼 수 있습니다.

양복은 공영달의 소를 의심하여 고쳤는데, 여기서 ‘합하여 바느질한다[合縫].’느니 '덮어서 바느질한다[覆縫].’느니 하는 설이 생겨났습니다. 또 주우는 정현의 주를 믿지 못하여 뒤집었는데, 여기서 ‘깃[衿] 아래에 임(衽)을 잇는다.’[69]는 논의가 있게 되었습니다. 그러나 ‘구변(鉤邊)’ 두 글자에 대해서는 설명하지 못했습니다. 양복을 높이는 사람들은 “합하여 바느질하면 속임(續衽)이고, 덮어서 바느질하면 구변(鉤邊)이다.[70] 구(鉤)에 서로 교차시킨다[交互]는 뜻이 있다.”[71]라 합니다. 또 주우를 높이는 사람들은 “변(邊)은 가장자리요, 바느질한 부분이다. 임의 가장자리에 있는 비스듬한 폭【이를 금령(衿領)이라 한다.】에는 이미 옆에 붙은 것이 없기 때문에 따로 곧은 베를 마름질하여 갈고리 모양으로 만들고 이를 임의 아래에 잇는다.”라 합니다. 이러니 그 말이 얼마나 궁색합니까?

구(鉤)는 굽었다[曲]는 뜻입니다. 〈악기(樂記)〉에서 “노랫소리가 많이 굽으면 굽은 갈고리에 들어맞는다.”[72]

라 했고, 《소문(素問)》에서는 “심장의 맥이 굽었다.”[73]라 했으며, 또 “마음의 병으로 죽은 사람은 심장의 맥이 앞은 굽고 뒤는 꼿꼿해[倨] 마치 대구(帶鉤)[74]를 잡고 있는 것과 같다.”[75]라 했습니다. 여기 그 3개의 ‘구(鉤)’ 자는 모두 굽었다[曲]로 새겨집니다. 《서경(書經)》 〈고종융일(高宗肜日)〉의 “고종이 융(肜)제사를 지내는 날 솥귀에 올라가 우는 꿩이 있었다.”[76]라는 구절에 대해 공영달의 소에서는 “목을 굽혀서 운다.” [77]라 했고, 《좌전(左傳)》의 “양쪽의 구(軥)에 쏘았다.”[78]라는 구절에 대해 두예(杜預)의 주에서는 “구(軥)는 수레 멍에의 굽은 부분이다.”[79]라 했으며, 《산해경(山海經)》의 “신민(神民)의 언덕에 나무가 있는데, 그 나무의 아랫부분에는 구(枸) 9개가 있다.”[80]라는 구절에 대해 곽박의 주에서는 “구(枸)는 뿌리가 구부러져 뒤엉킨 것이다.”[81]라 했습니다. 여기서 일반적으로 구(句) 자가 들어간 글자는 모두 굽었다[鉤曲]는 뜻이 있음을 알 수 있습니다.

《고공기(考工記)》의 “경쇠를 만드는 장인[磬氏]이 경쇠를 만들 때는 거(倨)와 구(句)[82]가 있다.”[83]라는 말에 대해 정현의 주석에서는 “구(句)는 음(音)이 구(鉤)이다.”[84]라 했고, 가의(賈誼)[85]는 《신서(新書)》에서 “몸의 굽은 곳[倨佝]이다.”[86]라 했으며, 양웅(揚雄)의 《감천부(甘泉賦)》에서는 ‘구망(句芒)’을 ‘구망(鉤芒)’으로 적었습니다.[87] 여기에서 구(句)・구(佝)・구(鉤) 세 글자는 모두 통용할 수 있고 그중에서 굽었다[鉤曲]는 의미는 바뀐 적이 없음을 더욱 잘 볼 수 있습니다. 여러 전적들을 하나하나 살펴보아도 어디에 일찍이 서로 교차시키고 잇는다는 풀이가 있었습니까?

또 ‘합하여 바느질한다’와 ‘덮어서 바느질한다’는 말은 모두 바느질해 꿰맴을 지칭하니, ‘속임’과 ‘구변’이 같은 뜻인데도 중첩해서 말한 것이 아니란 말입니까? 주우가 말한 가장자리[邊]는 과연 어느 가장자리를 가리키는 것이며, 갈고리 모양으로 만든다는 것은 또 어떤 갈고리 모양이란 말입니까? 바느질[縫]을 가장자리[邊]로 뜻을 새긴 것도 참으로 이미 견강부회한 것이지만, “곧은 베[直布]를 갈고리 모양으로 만든다.”고 할 때의 구(鉤) 자는 더욱 근거가 없습니다. 비록 주우의 말과 같이 심의의 옷깃[衿] 아래에 임(衽)을 단다 하더라도 그것이 옷깃[衿] 아래의 임(衽)이 되는 것은 기정사실이니, 어째서 꼭 암컷을 가리켜 수컷이라 하고 네모난 자루를 둥근 구멍에 들어갈 촉꽂이로 삼으려는 것입니까?

정현은 그르다 할 수 없습니다. 전한(前漢)과 후한(後漢) 때에는 옛 제도가 여전히 남아 있어서 정현이 직접 보고 들었으니, 그 말이 믿을 만하고 허황되지 않습니다. 그런데 공영달이 한번 잘못된 해석을 하면서부터 마침내 풀리지 않는 의문을 열어 놓게 되었습니다. 원(元)과 명(明)의 여러 선비들에 이르러서는 정현의 주(註)를 버린 채 경문을 말하며, 암중모색하고 억측으로 새로운 제도를 만들어 이상야릇한 주장이 갖가지로 나왔습니다. 세상에서 말하는 심의에 관한 학설이 상자에 가득하고 궤짝에 넘치지만 그 실상을 살펴보면 모두 증거가 없는 빈말이었습니다.[88]

지난 병오년(1786년, 서유구 23세)에 내가 우산 이의준 선생과 속임구변에 관하여 변론하면서 두세 차례 편지를 주고받았는데, 이상이 그중에서 세 번째 편지이다. 우산 선생께서 크게 인정하여 “천고에 해결이 안 되는 안건이라 할 만하다.”라고 하셨다.[89] 어느덧 40년이 지난 일이 되었는데도 나는 지금까지 그 설을 굳게 지키고 있으니 학식이 더 나아가지 못하고 20대 때의 견해를 아직 바꾸지 못한 것이 스스로 부끄럽다.

우안 구암 한백겸이 아랫글에서 정한 ‘굽은 깃’은 대개 두 길[兩襟]이 서로 겹치지 않고 앞에서 마주하여 내려가게 했고, 또 매듭단추[紐結]로 교차시켜 걸고자 했다. 그 제도가 진(秦)나라의 배자(褙子)[90]나 수(隋)나라의 반비(半臂)[91]와 서로 비슷하니 모두 호복(이민족의 의복)의 제도에서 나온 것이다. 삼대(三代)의 법복(法服, 모범이 되는 의복)에 어찌 이와 같은 제도가 있었겠는가? 다만 우리나라 유학자들의 예설 중에는 변론이 ‘굽은 깃’까지 다룬 것이 없기 때문에 함부로 모아 하나의 설을 갖췄다.】[92]

3-2) 굽은 깃[曲袷, 곡겁]

【한백겸은 다음과 같이 말했다.

“겁(袷)은 깃의 가선[緣]이다. 옷깃의 양 가장자리에서 아래턱에 해당하는 곳을 네모나게 마름질하기를 지금 상복의 앞에 있는 활중(闊中)[93]의 제도와 같이 하여 목을 편하게 하고 0.2척의 검은 견(絹)으로 그 가장자리를 두른다. 그러므로 굽은 깃이라 한다.

《경》의 ‘굽은 깃은 곱자처럼 만들어서 직각[方]에 상응하게 한다.’[94]라는 구절에 대해 정현은 ‘옛날의 방령(方領)은 지금의 어린아이의 옷깃과 같다.’[95]라 했고, 소에서는 ‘방령은 지금의 목가리개[擁咽]와 같다.’[96]라 했으며, 사마광은 ‘방령은 지금의 상령의(上領衣)와 같으나 다만 네모나게 마름질한다. 원래 이민족의 옷에서 온 것이며, 매듭단추[結紐]를 써야 한다.’[97]라 했다.

정현이 말한 어린아이의 옷깃은 지금도 여전히 남아 있는데, 이는 사마광이 말한 상령의와 서로 비슷하다. 소에서 증거로 댄 목가리개는 비록 그 제도를 자세히 알지 못하지만, 글 뜻으로 보아도 상령의처럼 목둘레를 덮어 보호하는 것에 지나지 않는다. 수나라 양제(煬帝)가 놀러 다니기를 즐기자 백관들이 간편함을 취하여 이 옷을 입었으나 한나라 때는 아직 이 옷이 없었기 때문에 정현이 어린아이의 깃에 비유한 것이니, 그 실상은 같다.

그렇다면 사마광 이전까지는 방령의 제도가 완전히 없어지지는 않았던 것이다. 다만 정현이 이미 속임을 잘못 해석했고 또 두 길[兩襟]을 교차하여 여미고자 했기 때문에 그 깃 역시 위로 향해 목을 둘러싼다고 짐작했다. 만약 두 길이 마주하고 내려가 베의 옆쪽이 서로 맞서는 부분이 속임임을 알았다면, 두 깃이 갈라지는 곳에서 좌우를 교차하여 합치면 바로 굽은 깃이 되니, 비록 끌어서 위로 향하도록 하려 해도 할 수 없는 것이다. 《경》에서 “옷깃을 각지게 만들고[抱方], 등솔을 곧게 만든다[負繩].” [98]라 했는데, 이에 따르면 곧음[繩]이 등에 있고 각짐[方]이 앞에 있으니, 그 이치가 또한 환하여 아주 분명하지 않은가? 대개 방령을 만들면 속임을 하지 않을 수 없고, 속임을 만들면 구변을 하지 않을 수 없으니, 비록 세 가지 일이지만 실제로는 서로 연관된다. 주자는 “두 길을 교차시키고 여며 임(衽)이 겨드랑이 아래에 있게 되면 두 깃이 만나 저절로 각지게 된다.” [99]라 했다. 만약 별도의 폭으로 임을 만들지 않고 반드시 두 길을 끌어당겨 겨드랑이 아래에 이르게 한다면 옷의 오그라듦을 견디지 못할 것이다. 몸에 편안한 옷은 아마도 이와 같지 않을 듯하며, 비록 억지로 옷깃을 교차하여 여미더라도 굽은 깃이 곱자 같은 모양이 되지는 않을 것이다.

그렇다면 방령을 마름질하는 데에 치수를 밝히지 않은 이유는 무엇인가? 사람의 몸은 몸집이 같지 않아서 품이 맞도록 할 뿐이지 반드시 치수에 얽매일 필요가 없기 때문이다. 또 〈옥조〉에서 ‘심의는 삼거이다[深衣三袪].’ [100]라 했는데, 여러 학자들은 모두 거(袪)를 허리 바느질 선의 둘레로 해석했다. 그 문장의 의미를 가만히 따져 보건대, 만약 ‘심의의 허리는 소맷부리가 셋이다.’ [101]라 했다면 참으로 여러 학자들의 말과 같겠다. 하지만 지금 다만 ‘심의는 삼거이다.’라고만 했는데, 거가 허리둘레를 가리킨다면 어찌 위태로운 일이 아니겠는가? 아마도 그렇지 않은 것 같다. 내 생각으로는 옷의 소맷부리[袖口]를 거(袪)라고 하는데, 좌우 소매에 이미 거가 있고 양쪽 소매 사이에 또 방령이 있어서 그 모양이 수구(袖口, 소맷부리)와 같으므로 ‘소맷부리가 셋이다.’라 말한 것이다. 대개 심의에 방령을 하는 것을 밝히고자 한 것이다. 《경》에서 “소맷부리는 1.2척이다.”[102]라 했으니, 소맷부리의 둘레[空圍][103]는 실제로 2.4척이다. 지금 방령의 둘레 또한 2.4척이라면 보통 사람의 목을 편안하게 하기에 충분하고 또 소맷부리에 거(袪)가 있는 것과 똑같아진다. 그렇다면 그 치수 또한 근거한 곳이 없다고 할 수 없다.

구변의 매듭단추는 몇 개를 써야 하는가? 《경》에서는 살펴볼 곳이 없다. 매듭단추는 반드시 그 제도가 있었겠지만 지금은 내용이 빠져서 알 수 없다. 그러나 《의례(儀禮)》 〈사상례(士喪禮)〉 쇄모(殺冒)[104]의 제도에서 '군주는 옆에 7개를 달고, 대부는 5개, 사(士)는 3개를 단다.’[105]라 했다. 쇄모는 비록 심의와 다른 사물이지만, 구변과 묶어 매는 끈은 그 쓰임이 아주 비슷하고, 게다가 옛사람들은 귀천의 등급에 따른 예법(禮法)을 반드시 세부적인 사항까지 극진히 했으니, 이를 가지고 기준을 삼으면 아마도 예(禮)에는 없는 예(禮)가 될 듯하다”[106]

안. 심의의 방령 제도는 대개 《예기》 〈심의편〉의 “굽은 깃[曲袷]은 곱자처럼 만들어서 직각에 상응하게 한다.”는 문장에 바탕을 두고 있다. 사마광이 정한 “방령은 매듭단추를 써야 한다.”는 말에 따라 정말로 두 길을 교차하여 여미고 다시 방령을 만들고자 한다면, 그 형세가 위를 향해 목을 둘러 오른쪽 어깨 위에서 매듭단추를 잠그기를 지금의 단령처럼 하지 않을 수 없다. 다만 둥글지 않고 네모나게 할 뿐이다.[107]

주자는 처음에 그 제도를 따르다가 만년에 이르러 지금의 일상복의 깃처럼 그 제도를 고쳤다. 그리고 또 “옷깃이 교차하면 저절로 곱자와 같은 모양이 된다.”.[108]라 했으니 어찌 또한 사마광이 정한 상령의와 매듭단추의 제도를 이민족의 옷에 가깝다는 이유 때문에 병통으로 여긴 것이겠는가? 또 《경》에서 “곱자와 같다.”.[109]라 한 것은 그 모양이 곱자에 가까움을 대강 말했을 뿐이다. 《경》에서 “소매[袂]는 둥글게 해서 그림쇠(컴퍼스)에 상응하게 한다.”.[110]라 했다. 그러나 심의는 원래 소매가 완전히 둥근 것이 아니라 다만 겨드랑이 솔기에서부터 소맷부리[袪]까지 조금씩 약간 둥글게 할 뿐이다. 어째서 굽은 깃의 경우에만 네 귀퉁이가 네모반듯해진 뒤에야 비로소 곱자처럼 직각에 상응했다고 할 수 있겠는가?

대체로 중국의 옷은 우임(右衽)하지 않음이 없는데, 하물며 당당한 법복(法服)이 어찌 임(衽)이 옆에 있지 않을 리가 있겠는가? 〈옥조〉의 “임은 옆에 있다.”는 문장에서 분명하게 살필 수 있는데도 한백겸은 반드시 두 길을 마주 보고 내려가는 것으로 설명하려 했기에 그 말이 점점 더 견강부회하게 되었다. 그리하여 “심의는 삼거이다.”라는 문장에 이르러서는 원래 오탈자에 속하는데도 이제 방령을 합쳐서 거(袪) 3개가 된다고 했다. 이는 더욱 천착한 것이어서 말할 가치가 없으니 절대로 따를 수 없다.

우안. 심의는 삼대 시대에는 벼슬을 하건 물러나 있건, 귀하건 천하건 모두가 두루 입던 옷이었는데, 한(漢)・당(唐) 이후로 입는 사람들이 드물었다. 그러나 사마광이 한 번 《서의(書儀)》에 기록하고 주자가 다시 이를 취하여 《가례》에 실으면서부터 옛것을 좋아하고 예(禮)를 아끼는 선비들이 평상시 거처할 때 입는 옷으로 삼았는데, 심의를 습(襲)과 염(斂)[111]을 하는 도구로 여긴 점에서는 귀천이 같았다. 그렇기에 이제 그 제도를 간략히 싣는다. 또한 고금의 논란거리가 오로지 곡겁(굽은 깃)과 속임구변에 있었기 때문에, 여러 학자들의 설을 모아 기록하여 보는 사람들이 스스로 선택할 수 있도록 이상과 같이 갖추어 놓았다.】[112]

각주

- ↑ 속임구변(續衽鉤邊):한대(漢代) 심의의 임(衽)은 길(몸판)의 앞부분을 말하고, 속(續, 혹 ‘촉’으로 읽음)은 ‘잇는다’는 의미이다. 구(鉤)는 갈고리 모양을 의미하고, 변(邊)은 길(몸판)의 가장자리를 말한다. 즉 앞길을 이어서 가장자리가 갈고리 모양이 된 형태이다. 갈고리 모양으로 뾰족한 앞자락[鉤邊]을 앞에서 뒤로 돌려 허리에 감아 입는다. 이렇게 입은 모습이 ‘곡거(曲裾)’이다. 사선으로 재단한 치마폭을 이어 붙이면 비스듬히 눕는 모양이 되면서 자연스럽게 뾰족한 부분이 생기고, 아랫단은 완만하게 둥글어진다.(최연우, 〈진한에서 위진남북조시대의 복식〉, 《도용:매혹의 자태와 비색의 아름다움》, 유금와당박물관, 2009, 24쪽) 이와 같이 한대의 심의는 조선시대 심의와 완전히 다른 형태인데, 한대 이후 심의가 사라져 후대의 학자들은 경문만 보고 심의의 형태를 찾아야 했다. 주희가 《가례》에 기록한 ‘심의제도’와 ‘심의도(深衣圖)’는 실용성과 상징성을 충분히 반영하지 못했기에 《가례》의 방식대로 심의를 제작해 착용했을 때 옷의 형태가 나오지 않는 점 등의 문제점이 발생하면서 조선의 유학자들 사이에서 심의 제도에 대한 탐구열이 뜨거워졌다. 심의에서 가장 논란이 되는 부분이 바로 ‘속임구변’과 ‘곡거’이다. 주희가 만년에 ‘속임구변’의 항목을 없애 논란이 증폭되자 주희의 제자인 채연과 양복이 이를 보충하였지만주희가 직접 언급한 적이 없고 주희의 제자들 사이에서도 논란이 있었다는 사실 때문에 조선의 학자들이 다양한 해석을 제기하게 됐다. 심의의 치마를 사선으로 재단하고 배치해 자연스럽게 곡거와 속임구변이 되는 형태를 알지 못했던 송대 이후 학자들은 주로 예복의 치마와 연결시켜 생각했다. 《가례》의 심의 형태에서 ‘속임구변’과 ‘곡거’를 찾아 김장생(金長生, 1548~1631)은 치마의 양옆을 연결시켜 주는 것을 ‘속임’, 속임이 치마의 양옆에 있으므로 ‘구변’이라 하여 채연의 설을 보충했고, 한백겸은 두 길[兩襟]이 서로 가리지 않고 앞에서 마주하여 아래로 내려가며 매듭단추[紐結]로 서로 교차시켜 걸게 했고, 서유구는 치마의 양옆이 분리되지 않게 가장자리를 경사지게 자르고 약간 굽은 연미(燕尾) 형태의 임(衽)을 두어 꿰맨다고 보았던 것이다.

- ↑ 채연(蔡淵):1156~1236. 중국 송대의 학자로, 채원정(蔡元定, 1135~1198)의 맏아들이다. 아버지의 명에 따라 주희에게서 사사했는데, 《주역》에 정통했다고 한다. 《훈해(訓解)》, 《의언(意言)》, 《사상(辭象)》 등 역학에 관한 저서가 다수 있다.(《宋元學案》 卷62 〈西山蔡氏學案〉 참조)

- ↑ 《家禮儀節》 卷1 <通禮> “深衣考證”, 74~75쪽.

- ↑ 《禮記正義》 卷58 〈深衣〉(《十三經注疏整理本》 15, 1821~1825쪽).

- ↑ 정현(鄭玄):127~200. 중국 후한(後漢) 말기의 대표적 유학자로, 자는 강성(康成)이다. 정현은 고문과 금문에 다 정통했다. 가장 옳다고 믿는 설을 취하여 경서를 주석했고, 교과서의 정본(定本)을 만들어 연구와 교육에 한평생을 바쳐 수천 명의 제자를 거느리는 일대 학파를 형성했다

- ↑ 소(疏):경・논 등을 해석한 해설로 경문에 세부 설명을 붙인 부분이 주(注)이고, 주에 대한 세부 설명이 소(疏)이다. 여기서는 정현의 《예기주(禮記注)》에 대한 공영달을 비롯한 후대 학자들의 주석을 가리킨다.

- ↑ 이상의 채연과 양복의 설은 《家禮》 卷1 〈通禮〉 “深衣制度”에 나오는 말을 구준이 재인용한 것이다.

- ↑ 촉(續):‘續’은 음이 촉(燭)이다. 아래에서도 모두 이와 같다. “續, 音燭, 下皆同.”(《禮記》 卷58 〈深衣〉) 그러나 일반적으로 ‘속임구변’이라 읽기 때문에 본 번역에서는 ‘속’으로 적기로 한다.

- ↑ 《禮記正義》 卷58 〈深衣〉(《十三經注疏整理本》 15, 1822쪽).

- ↑ 《禮記注疏》 卷58 〈考證〉.

- ↑ 《禮記正義》 卷29 〈玉藻〉(《十三經注疏整理本》 14, 1042쪽).

- ↑ 구준(丘濬):1420〜1495. 명(明)의 유학자이자 정치가로, 황제를 잘 보필했고 주자학에 밝았다. 저서로는 《대학연의보(大學衍義補)》, 《가례의절(家禮儀節)》, 《주자학적(朱子學的)》 등이 있다.

- ↑ 《家禮儀節》 卷1 〈通禮〉 “深衣考證”(《文公家禮儀節》, 74쪽).

- ↑ 주우(朱右):1314~1376. 중국 명대 초기의 학자이다. 저술에 《백운고(白雲稿)》, 《심의고오(深衣考誤)》 등이 있다. 자는 백현(伯賢) 또는 서현(序賢)이고, 호는 추양자(鄒陽子)이다. 《백운고》로 인해 ‘백운 주 씨’로 불린 듯하다.

- ↑ 《說文解字》 卷8 上 ‘衽’, ‘䘳’.

- ↑ 《爾雅注疏》 卷4 〈釋器〉. 《爾雅》에는 “옷의 자(眥:옷깃이 포개지는 곳)를 금(襟)이라 한다.(衣眥謂之襟)”라는 표현만 보인다.

- ↑ 《禮記正義》 卷58 〈深衣〉(《十三經注疏整理本》 15, 1826쪽).

- ↑ 《深衣考》 〈衽二幅〉.

- ↑ 《禮記正義》 卷29 〈玉藻〉(《十三經注疏整理本》 14, 1042쪽).

- ↑ 출전 확인 안 됨.

- ↑ 출전 확인 안 됨.

- ↑ 《深衣考》 〈續衽鉤邊〉.

- ↑ 《家禮儀節》 卷1 〈通禮〉 “深衣考證”(《文公家禮儀節》, 76~77쪽). 이상의 내용은 서유구가 《家禮儀節》을 인용한 부분이다.

- ↑ 한백겸(韓百謙):1552~1615. 조선 중기의 문신으로 호는 구암(久菴)이다. 각진 깃인 방령(方領) 형태의 심의를 제시해 정구(鄭逑, 1543~1620)에게 비판을 받기도 했지만, 유형원(柳馨遠, 1622~1673)은 한백겸의 심의설을 받아들여 자신의 저서인 《반계수록(磻溪隨錄)》에 한백겸의 심의설과 심의도 전문을 수록했다. 이덕무(李德懋, 1741~1793)는 시대가 너무 오래되어 상고할 수 없지만 하나의 옷이 되기 때문에 입을 만하다고 하여 유형원에 비해 상대적으로 중립적인 태도를 취했다.

- ↑ 《儀禮注疏》 卷34 〈喪服〉(《十三經注疏整理本》 11, 754쪽).

- ↑ 매듭단추[달마기]:옷을 여미는 단추.

- ↑ 《禮記正義》 卷8 〈檀弓〉 上(《十三經注疏整理本》 12, 288쪽).

- ↑ 나비장[小要]: 관의 몸체와 관 뚜껑을 결합시키는 못으로, 위아래가 넓고 가운데 허리가 좁다.

- ↑ 《禮記大全》 卷3 〈檀弓〉.

- ↑ 이상의 내용은 《久菴遺稿》 上 〈雜著〉 “深衣說” ‘續衽鉤邊’을 인용한 부분이다. 한백겸이 생각한 심의는 다음 그림과 같다. 매듭단추로 여미는 형태의 심의는 그의 문집에 실려 있고, 조선시대에 실제로 만들어 착용한 학자도 있다.

- ↑ 이의준(李義駿):1738~1798. 조선 후기의 문신으로 본관은 전주(全州)이다. 서유구의 조부 서명응(徐命膺, 1716~1787)의 매형인 대사헌 이휘중(李徽中, 1715~1786)의 둘째 아들이다. 1773년(영조 49) 증광문과 급제자 목록에는 상준(商駿)으로 되어 있다. 상준은 초명이고 의준은 개명이다. 저서로는 1796년에 교정한 《장릉지(莊陵誌)》와 정조의 명을 받아 편수한 《존주휘편(尊周彙編)》이 있다.(韓苠燮, 〈楓石 徐有榘 文學 硏究〉, 고려대학교 석사학위논문, 2000, 7쪽) 그는 서유구의 친외가 쪽 오촌 당숙이었으며, 서유구에게 정현(鄭玄)의 명물학(名物學)과 주희의 성리학을 가르쳐 주었다. 또한 서유구의 《풍석고협집》에 수록된 글에 평어(評語)를 가하기도 했다.(정명현, 〈서유구는 누구인가〉, 서유구 지음, 정명현・민철기・정정기・전종욱 외 옮기고 씀, 《임원경제지:조선 최대의 실용백과사전》, 2012, 140~141쪽;金大中, 〈《楓石鼓篋集》의 評語 연구〉, 서울대 석사학위논문, 2005)

- ↑ 《禮記正義》 卷58 〈深衣〉(《十三經注疏整理本》 15, 1822쪽).

- ↑ 공영달(孔穎達):574~648. 당(唐)나라 초기의 학자로 유명한 경학자인 유작(劉焯, 544~610)에게 배웠다. 문장·천문·수학에 능통해 위징(魏徵)과 함께 《수서(隋書)》를 편찬했고, 왕명에 따라 고증학자 안사고(顔師古) 등과 더불어 오경(五經) 해석의 통일을 시도하여 《오경정의(五經正義)》 170권을 편찬했다.

- ↑ 《禮記正義》, 위와 같은 곳(《十三經注疏整理本》 15, 1824쪽).

- ↑ 다시……있었겠습니까?:원문의 변무(騈拇)는 《장자》 〈외편〉 “변무”에 나오는 말로, 엄지발가락과 둘째발가락이 붙은 발가락이고, 현우(懸疣)는 《장자》 〈대종사〉에 나오는 말로, 몸에 생기는 혹부리나 사마귀를 가리킨다. 모두 쓸모없는 물건을 비유한 말이다.

- ↑ 사(紗)와 곡(縠):직물의 일종이다. 사(紗)는 날실[經絲]을 2올씩 꼬아서 꼬임 사이로 구멍이 생겨 투명하게 비쳐 보이는 얇은 직물을 말한다. 곡(縠)은 실을 많이 꼬아서 표면이 오글오글해지도록 짠 직물을 말한다.(“充衣紗縠襌衣.” 師古曰:“紗縠, 紡絲而織之也. 輕者爲紗, 縐者爲縠, 襌衣制.” 《前漢書》 卷45 〈蒯伍江息夫傳〉) 직물에 대한 더 자세한 설명은 《전공지》 권2, 〈누에치기와 길쌈〉 하 “길쌈”에 나온다.

- ↑ 여순(如淳):?~?. 위진(魏晉) 시기 위나라의 승상을 지낸 사람으로, 《한서(漢書)》를 주석하였다.

- ↑ 정폭(正幅):마름질하지 않은 온폭.

- ↑ 가규(賈逵):30~101. 중국 후한(後漢) 때의 유학자로, 《경전의고(經傳義詁)》, 《논난(論難)》을 저술함으로써 뒷날 마융(馬融)과 정현(鄭玄) 등이 고문경서(古文經書)의 학문을 대성할 수 있는 길을 닦았다.

- ↑ 의규(衣圭):이에 대해서는 밑에 나오는 여자의 상의, 즉 규(袿)에 관한 설명과 연결하여 이해해야 할 것 같다.

- ↑ 소림(蘇林):?~?. 후한(後漢) 말기에서 위(魏) 초기의 학자이다. 박학하고 고금의 글자를 많이 알아 위 문제(文帝) 때 박사와 급사중령(給事中領)을 지냈다.(《三國志》 〈魏志〉 卷21 “魏畧”)

- ↑ 증(繒):견직물의 일종이다.

- ↑ 이상의 〈강충전〉의 원문과 주석은 《前漢書》 卷45 〈蒯伍江息夫傳〉 第15에 나온다.

- ↑ 《禮記正義》 卷29 〈玉藻〉(《十三經注疏整理本》 14, 1042쪽).

- ↑ 《禮記正義》, 위와 같은 곳(《十三經注疏整理本》 14, 1044쪽).

- ↑ 가공언(賈公彦):?~?. 중국 당(唐)나라의 학자. 《주례소(周禮疏)》 50권과 《의례소(儀禮疏)》 50권은 십삼경주소(十三經注疏)에 들어간다. 그중에서도 《주례소》는 주자(朱子)가 오경소(五經疏) 중 가장 좋다고 평가했다

- ↑ 허리띠[帶下]:‘상의의 띠 아래의 길이는 1척[衣帶下尺]’이란 뜻으로 허리띠를 가리키는 것으로 보인다. 너비가 1척이면 아랫도리의 윗부분을 가릴 수 있다는 의미이다.(“衣帶下尺者, 要也. 廣尺, 足以掩裳上際也.” 《儀禮注疏》 卷11, 〈喪服〉)

- ↑ 이상의 《의례》의 내용은 《儀禮注疏》 卷29 〈喪服〉(《十三經注疏整理本》 11, 644~646쪽)에 나온다.

- ↑ 대개……것입니다:조복과 제복의 상의는 치마를 반 정도 덮는 길이이다. 여기서 서유구는 조복과 제복이 상의에 임을 붙여 치마가 나뉘는 부분을 가린다고 생각한 것으로 보인다.

- ↑ 거(裾):본래는 옷의 뒷도련 부분만을 말하는 것이지만 후에는 앞도련 등의 가장자리를 전체적으로 의미하게 된다. 서유구는 ‘거’를 단령이나 직령의 길 옆에 붙여 뒤로 젖혀서 입는 ‘무’로 보았다

- ↑ 곽박(郭璞):276~324. 중국 진(晉)의 시인 겸 학자. 《이아(爾雅)》, 《산해경(山海經)》, 《방언(方言)》, 《초사(楚辭)》 등에 주(註)를 달았다.

- ↑ 이상은 《爾雅注疏》 卷5 〈釋器〉(《十三經注疏整理本》 24, 156쪽).

- ↑ 《釋名》 卷5 〈釋衣服〉.

- ↑ 단령(團領):본래 둥근 형태의 깃이라는 뜻인데, 둥근 깃을 단 포(袍)를 지칭하는 의미로 확장되었다. 단령은 호복(胡服)에서 유래하여 수대(隋代)에 한족에게 채용되었고, 이후 명대(明代)까지 천자부터 서민에 이르기까지 모두 입었던 옷이다. 조선에서는 세종 때 공복(公服)과 평상집무복[常服]으로 제정되어 조선 말까지 5백 년간 관복(官服)으로 전래되었다.

- ↑ 직령(直領):본래 곧은 형태의 깃이라는 뜻인데, 곧은 깃을 단 포(袍)를 지칭하는 의미로 확장되었다.

- ↑ 이상의 내용을 종합하여 서유구는 자신이 생각하는 심의의 모습을 다음과 같이 문집에 그려 놓았다. 치마의 양 옆에 속임구변의 모양이 보인다.

- ↑ 도규(刀圭):옛날에 가루약을 뜨던 숟가락으로, 모양이 칼처럼 생겨 끝이 날카롭고 가운데는 움푹하다.

- ↑ 이상의 내용은 《釋名》 卷5 〈釋衣服〉.

- ↑ 사마상여(司馬相如): BC 179~BC 117. 중국 전한의 문인으로, 부(賦)를 잘 지어서 《초사(楚辭)》를 조술(祖述)한 송옥(宋玉)・가의(賈誼)・매승(枚乘) 등에 이어 ‘이소재변(離騷再變)의 부(賦)’라 불린다.

- ↑ 이상의 내용은 《前漢書》 卷57上 〈司馬相如傳〉(《漢書》, 2541쪽).

- ↑ 매승(枚乘):?~BC 140. 중국 전한의 문인. 한나라 전기의 미문가(美文家)로 유명하다. 산문과 운문의 중간 형식인 《칠발(七發)》 등의 작품이 있는데, 이것은 뒤에 사마상여(司馬相如) 등의 시부문학(辭賦文學)에 많은 영향을 끼쳤다.

- ↑ 《文選註》 卷34 〈七發八首〉.

- ↑ 장형(張衡):78~139. 중국 후한(後漢)의 문인. 부문(賦文)에 능하여 후한 중기의 태평성대를 풍자한 〈이경부(二京賦)〉, 〈귀전부(歸田賦)〉 등을 지었다. 또한 천문(天文)·역학(曆學)의 대가로서 일종의 천구의(天球儀)인 혼천의(渾天儀)를 비롯하여 지진계(地震計)라 할 수 있는 후풍지동의(候風地動儀)를 만들었다.

- ↑ 《古儷府》 卷8 〈張衡舞賦〉.

- ↑ 유견오(庾肩吾):?~?. 중국 남조 양나라의 문학가로, 궁체시의 대표 작가 가운데 한 사람으로 꼽힌다. 시의 형식상으로는 대구를 강조하고 성률에 치중하여, 이후 율시의 발전에 영향을 끼쳤다.

- ↑ 《漢魏六朝百三家集》 卷99 〈庾肩吾集〉.

- ↑ 연미(燕尾):서유구가 생각한 ‘구(鉤)’는 연미 형태로, 위진 시기에 유행한 ‘잡거수소복(雜裾垂髾服)’으로 불리는 복장에서 찾아볼 수 있다. 이 옷의 특징은 옷자락에 있는데, 보통 옷자락을 세 조각으로 재단한다. 이때 위는 넓고 아래는 뾰족하게 하고, 여러 층이 서로 겹치게 하는데 이것을 ‘소(髾)’라 한다. 이와 별도로 주위에 표대(飄帶, 흩날리는 띠)를 꿰매는데 이것을 ‘섬(襳)’이라 한다. 표대가 비교적 길기 때문에 길을 걸을 때 옷자락에 있는 소(髾)를 건드려 제비가 날듯 춤을 추는 것처럼 보인다. 남북조 시기에 이르러 이 표대와 소를 합쳐 하나로 만들어 길어서 땅에 끌리는 표대를 없애는 대신 소인 연미(燕尾)를 더욱 길게 한 것이다.(차서연ㆍ장동우, 〈徐有榘의 服飾觀:「贍用志」 ‘服飾之具’의 분석을 중심으로〉, 《服飾》 62권 6호, 한국복식학회, 2012, 37~38쪽;高春明, 《中國服飾》, 上海外語敎育出版社, 2002, 33쪽) 아래 그림은 연미가 있는 위진 시기의 잡거수소복이다. 서유구는 잡거수소복에 붙어 있는 연미의 형태와 심의의 임을 연관시켜 설명했고, 《가례도》의 임의 형태에서 약간 굽게 한 모습을 근거로 자신의 문집에 별도로 마름질해 붙인 굽은 형태의 임을 그려 놓았다.

- ↑ 의규(衣圭):衣(=衤)와 圭를 합치면 ‘규(袿)’ 자가 된다.

- ↑ 《가례》에서는 이 내용이 확인되지 않는다.

- ↑ 《禮記注疏》 卷58 〈考證〉.

- ↑ 《家禮》 〈附錄〉.

- ↑ 《禮記注疏》 卷39 〈樂記〉(《十三經注疏整理本》 14, 1338쪽).

- ↑ 《黃帝內經素問》 卷7 〈宣明五氣篇〉(《黃帝內經素問語譯》, 150쪽).

- ↑ 대구(帶鉤):허리띠를 맞물리는 쇠로 된 장식, 즉 지금의 허리띠 버클을 말한다.

- ↑ 《黃帝內經素問》 卷5 〈平人氣象論篇〉(《黃帝內經素問語譯》, 111쪽).

- ↑ 《尙書正義》 卷10 〈高宗肜日〉(《十三經注疏整理本》 2, 303쪽).

- ↑ 출전 확인 안 됨.

- ↑ 《春秋左傳正義》 卷32 〈襄公〉 14年(《十三經注疏整理本》 18, 1060쪽).

- ↑ 《春秋左傳正義》, 위와 같은 곳.

- ↑ 《山海經》 卷18 〈海内經〉.

- ↑ 《山海經》, 위와 같은 곳

- ↑ 거(倨)와 구(句):경쇠 모양에서 길고 좁은 쪽을 거(倨)라 하고, 짧고 넓은 쪽을 구(句)라 한다.

>

- ↑ 《周禮注疏》 卷41 〈冬官考工記〉 下 “磬氏”(《十三經注疏整理本》 9, 1321쪽).

- ↑ 《周禮注疏》, 위와 같은 곳.

- ↑ 가의(賈誼):BC 200~BC 168. 중국 전한 문제 때의 문인 겸 학자이다. 진나라 때부터 내려온 율령ㆍ관제ㆍ예악 등의 제도를 개정하고 전한의 관제를 정비하려 노력했다. 저서에 《신서(新書)》 10권이 있으며, 진의 멸망 원인을 분석한 〈과진론(過秦論)〉이 널리 알려져 있다.

- ↑ 《新書》 卷6 〈禮〉 “兵車之容”.

- ↑ 《揚子雲集》 卷5 〈河東賦〉. 권5의 시작이 〈甘泉賦〉이나 여기에 없고 〈河東賦〉에 나온다.

- ↑ 이상의 서유구의 안설 중 첫 단락을 제외한 전체 내용이 《楓石鼓篋集》 卷第3 〈與李愚山論深衣續衽鉤邊書〉에 나온다.

- ↑ 우산……하셨다:이 글의 원본이 실린 《풍석고협집》의 글 말미에는 이의준의 다음과 같은 평어가 있다. “근거를 댐이 자고(子固)와 같고, 공격을 함이 자후(子厚)와 같아 반드시 전해야 하는 글이다.(援据如子固, 剖擊如子厚, 必傳之文.)” 자고는 증공(曾鞏, 1019~1083)으로, 북송(北宋) 시기의 관리이자 문학가이며 산문가로 기억력이 남달라 한번 읽은 책은 그 자리에서 암송했다고 한다. 자후는 유종원(柳宗元, 773~819)으로, 당(唐)나라 때의 관리이자 시인이며 산문가로 당나라 순종(順宗) 때에 왕숙문(王叔文) 등을 좇아 혁신 정치 집단에 참가했다. 중공과 유종원은 모두 당송팔대가(唐宋八大家)의 한 사람이다. 이의준은 심의를 기록한 문장을 찾아 철저하게 고증하고 한백겸을 비판하며 정현을 따르는 서유구의 모습을 자고와 자후에 비유한 것으로 보인다.

- ↑ 배자(褙子):배자(背子)라고도 한다. 소매가 짧은 상의로 한대(漢代)에 처음 나타나 부녀의 내의로 입다가 후에는 겉에 입기 시작했다. 송대(宋代)에는 소매가 길고 길이가 발까지 오는 배자와 무사들이 입던 소매가 짧고 길이가 무릎까지 내려오는 배자 등 형태가 다양했다. 이후 명대에는 맞깃에 소매는 넓기도 하고 좁기도 했다.(高春明, 《中國服飾》, 上海外語敎育出版社, 2002, 58쪽) 우리나라 배자는 중국과 다른 형태로, 뒤에 자세하게 나온다.

- ↑ 반비(半臂):원래 무사의 복식이며, 소매가 짧아서 반비라고 한다. 반비의 소매는 주로 팔꿈치에 이르며, 일할 때 간편하기 때문에 일반 부녀 및 노비가 입는다. 수대(隋代)에 착용하기 시작했으며, 당대(唐代)에 여인이 즐겨 입었다. 송대에 남자는 안에 입었고, 여자는 겉에 입었다.(高春明, 앞의 책, 58쪽)

- ↑ 《임원경제지 섬용지(林園經濟志 贍用志)》 2, 풍석 서유구 지음, 추담 서우보 교정, 임원경제연구소 옮김 (풍석문화재단, 2016), 63~88쪽.

- ↑ 활중(闊中):상복의 재단법에서 목 부분의 정사각형[直方形]을 뜻하는데, 그 형태는 아래와 같다. 우선 2.2척의 정사각형 직물 두 폭을 반으로 접어 어깨선을 표시해 준다. 그런 다음 등솔(등쪽 부분)을 어깨선 아래 0.4척을 남기고 꿰맨다. 어깨선을 중심으로 목이 들어갈 수 있게 사방 0.4척의 너비로 직물을 잘라 낸다. 그런 다음 어깨선을 중심으로 다시 반으로 접으면 오른쪽 그림과 같아진다. 어깨선을 중심으로 가운데 0.4척을 잘라 내 목이 들어가서 편안한 옷이 되게 한다. 여기에 나오는 치수는 《가례(家禮)》 〈성복(成服)〉 ‘다음 날[厥明]’에 근거한 숫자이다.

- ↑ 《禮記正義》 卷58 〈深衣〉(《十三經注疏整理本》, 1823쪽).

- ↑ 《禮記正義》, 위와 같은 곳.

- ↑ 《禮記正義》, 위와 같은 곳(《十三經注疏整理本》, 1825쪽).

- ↑ 《書儀》 卷2 〈深衣制度〉. 사마광은 ‘紐’를 ‘끈’, ‘結紐’를 ‘끈으로 묶다’의 의미로 썼는데, 한백겸은 자신의 견해를 뒷받침하기 위해 ‘結紐’를 ‘매듭단추’의 의미로 받아들였다. ‘紐’는 현대 중국어에서도 옷에 달린 작은 끈을 의미한다. 서유구는 한백겸의 주장을 받아들여 ‘매듭단추’로 보았지만, 한백겸과 달리 가슴 앞에 매듭단추를 단 심의 형태가 아닌 단령처럼 우임을 해 오른쪽 어깨 위에서 매듭단추로 여미는 형태로 보았다.

- ↑ 《禮記正義》 卷58 〈深衣〉(《十三經注疏整理本》 15, 1823쪽).

- ↑ 《朱子家禮》 卷1 〈通禮〉 “方領” 68쪽.

- ↑ 《禮記正義》 卷29 〈玉藻〉(《十三經注疏整理本》 14, 1042쪽).

- ↑ 심의의……셋이다:원래 뜻은 ‘심의의 허리둘레는 소맷부리의 3배로 한다.’이다. 2.4척의 소맷부리의 3배인 7.2척이 심의의 허리둘레이다. 그러나 한백겸은 왼쪽과 오른쪽의 소맷부리와 방령을 ‘삼거’로 보고, ‘허리둘레’로 해석한 여러 학자들이 위태롭다고 지적한다.

- ↑ 《禮記正義》, 위와 같은 곳(《十三經注疏整理本》 14, 1042쪽).

- ↑ 둘레[空圍]:옷을 펼쳐 앞부분만 수직으로 재면 길이가 1.2척이며, 뒷부분까지 포함한 전체 둘레는 이의 2배인 2.4척이 된다. 사람의 손이 나올 수 있게 뚫려 있는 공간을 말하므로 ‘빈 둘레[空圍]’라고 표현한 것으로 보인다.

- ↑ 쇄모(殺冒):‘모(冒)’는 시신을 감싸는 천으로, 모양은 곧은 자루와 같다. 상체를 감싸는 부분을 ‘질(質)’이라 하고 하체를 감싸는 부분을 ‘쇄(殺)’라 한다. ‘질(質)’은 곧다는 뜻이다.(장동우 역주, 《의례 역주(儀禮譯註)》 7, 2014, 세창출판사, 63쪽) 쇄모의 모습은 다음 그림이 참조가 된다.

- ↑ 《儀禮注疏》 卷35 〈士喪禮〉(《十三經注疏整理本》 11, 776쪽).

- ↑ 이상의 내용은 《久菴遺稿》 上 〈雜著〉 “深衣說” ‘曲袷’에 나온다.

- ↑ 그 형세가……뿐이다:지금 단령의 깃과 같이 왼쪽에서 시작한 깃이 목 전체를 둘러 오른쪽에서 매듭단추를 맺는다는 말로, 단령은 둥글게 깃을 굴리는 것이라면 방령은 네모지게 깃을 만든다는 뜻이다

- ↑ 《禮記正義》 卷26 〈深衣〉.

- ↑ 《禮記正義》, 위와 같은 곳.

- ↑ 《禮記正義》, 위와 같은 곳.

- ↑ 습(襲)과 염(斂):죽은 사람의 몸을 씻긴 다음 습의(襲衣, 수의)를 입히는 일을 습(襲)이라 하고, 옷과 이불 등으로 시신을 감싸고 염베[殮布]로 묶는 일을 염(斂)이라 한다. 염은 소렴(小斂)과 대렴(大斂)으로 나뉜다.

- ↑ 《임원경제지 섬용지(林園經濟志 贍用志)》 2, 풍석 서유구 지음, 추담 서우보 교정, 임원경제연구소 옮김 (풍석문화재단, 2016), 88~96쪽.