"박수정002 항목"의 두 판 사이의 차이

(새 문서: __NOTOC__ ==Definition== 두(豆)는 제사지낼 때 신위의 오른편에 고기, 젓, 국 따위를 담아놓는 나무로 만든 제기이다.<ref>이문주, "[http://encykorea....) |

|||

| 212번째 줄: | 212번째 줄: | ||

| − | [[분류:한양도성타임머신]] [[분류:Object]] [[분류:Object-물품]] [[분류: | + | [[분류:한양도성타임머신]] [[분류:Object]] [[분류:Object-물품]] [[분류:박수정_개인]] |

2020년 10월 29일 (목) 19:58 판

Definition

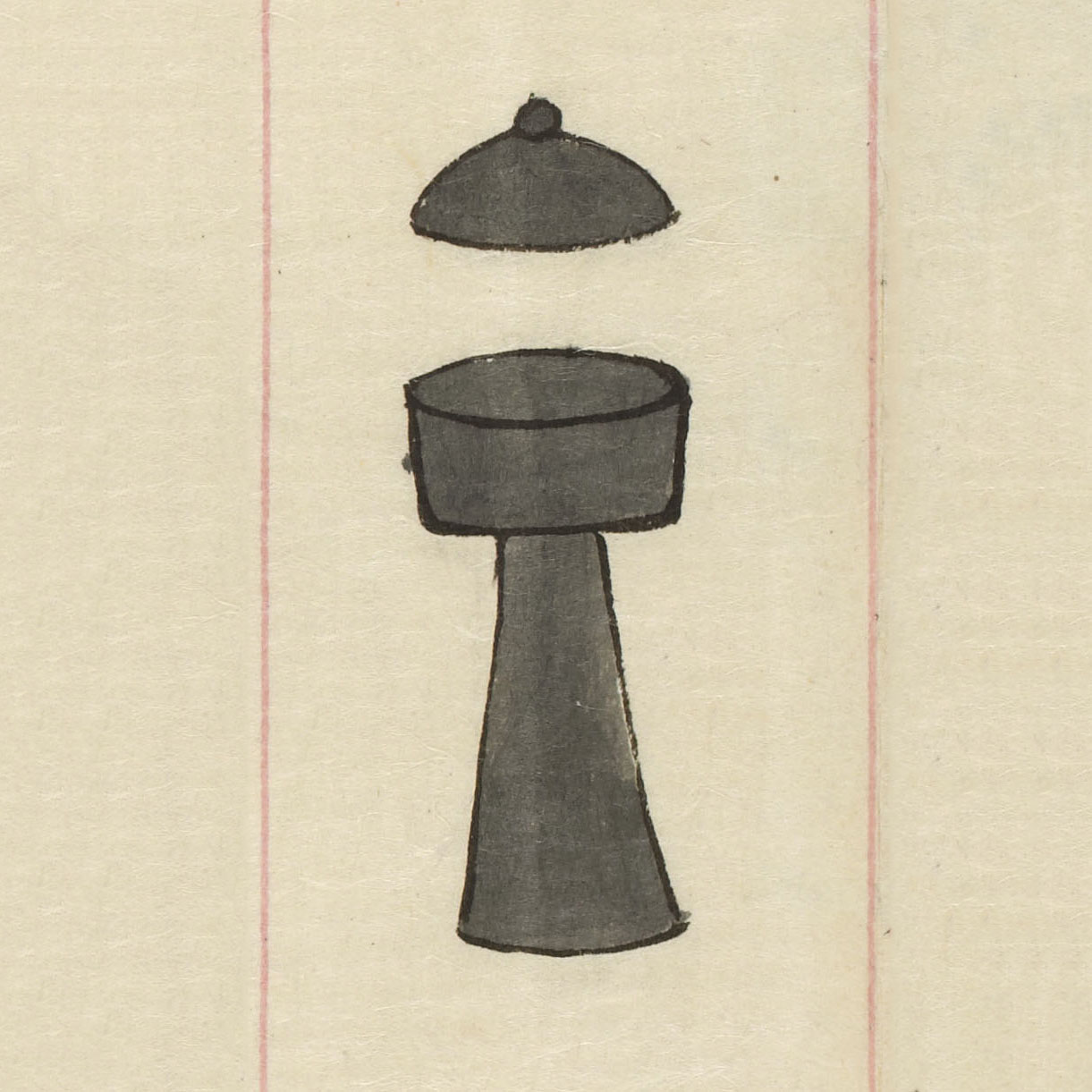

두(豆)는 제사지낼 때 신위의 오른편에 고기, 젓, 국 따위를 담아놓는 나무로 만든 제기이다.[1]

『세종실록오례』 ◎ 두(豆) : 《석전의(釋奠儀)》에 이르기를, "두(豆)는 나무로 만들었는데, 그 높낮이와, 깊고 얕음과, 아가리의 직경(直徑)과 발[足]의 직경이 모두 변(籩)의 제도에 의거하였다."고 하였다. ◎ 豆 : 《釋奠儀》云: "豆以木爲之。 高下深淺、口徑足徑, 竝依籩制。"[2]

Semantic Data

Node Description

| id | class | groupName | partName | label | hangeul | hanja | english | infoUrl | iconUrl |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 두 | Object | 물품 | 제기 | 두(豆) | 두 | 豆 | ritual vessel | http://dh.aks.ac.kr/hanyang/wiki/index.php/두 |

|

Additional Attributes

| propertyName | value |

|---|---|

| id | 두 |

| 이칭/별칭 | 두개구(豆蓋具), 변두(籩豆) |

| 재질 | 나무 |

| 색상 | |

| 사용처 | 국가제사, 왕실제사, 사직제, 길례, 흉례 |

Contextual Relations

| source | target | relation | attribute | image |

|---|---|---|---|---|

| 세종실록오례 | 두 | documents | <세종실록오례 권128, 길례서례(吉禮序例), 제기도설(祭器圖說)> 『석전의(釋奠儀)』에 이르기를, “두(豆)는 나무[木]로 만들었는데, 그 높낮이와 깊고 얕음과 입지름과 발[足]의 지름이 모두 변(籩)의 제도에 의거하였다.”고 하였다. 釋奠儀云豆以木爲之高下深淺口徑足徑並依籩制[3] |  국사편찬위원회[2] |

| 국조오례의 | 두 | documents | <국조오례의서례 권1, 길례(吉禮), 제기도설(祭器圖說)> 『석전의(釋奠儀)』에 말하기를, “두(豆)는 나무로 만드는데, 높고 낮은 것과 깊고 얕은 것, 입지름[口徑]과 발의 지름[足徑]은 모두 변(籩)의 제도에 의한다.” 했다. 釋奠儀云豆以木爲之高下深淺口徑足徑竝依籩制[4] |  한국전통지식포탈[3] |

| 국조상례보편 | 두 | documents | <국조상례보편 도설(圖說), 발인(發引)> 두(豆)는 추목(楸木)을 깎아서 만든다. 입지름은 1寸 6分이고, 뚜껑[盖]을 포함한 높이는 2寸 5分이다. 흑진칠(黑眞漆)을 한다. 豆用楸木磨造口圓徑寸六分通盖高二寸五分黑眞漆[5] |  한국전통지식포탈[4] |

| 춘관통고 | 두 | documents | <춘관통고 권86, 흉례(凶禮)> 두(豆)는 추목(楸)을 깎아서 만든다. 입지름은 1寸 6分이고 뚜껑[蓋]을 포함한 높이는 2寸 5分이다. 흑진칠(黑眞漆)을 한다. 豆用楸木磨造口圓徑寸六分通蓋高二寸五分黑眞漆[6] |  한국전통지식포탈[5] 조선후기 1788년(정조 12)에 정조(正祖)는 『국조오례의(國朝五禮儀)』, 『국조속오례의(國朝續五禮儀)』, 『국조상례보편(國朝喪禮補編)』 등의 내용을 모아 시대의 변화를 반영한 오례(五禮)를 상세하게 기록한 『춘관통고(春官通考)』를 편찬하였다. 두(豆)는 왕실(王室)의 국장(國葬) 때 부장하던 명기(明器)의 하나이다. |

| 대한예전 | 두 | documents | <대한예전 권3, 길례(吉禮), 제기도설(祭器圖說)> 『석전의(釋奠儀)』에 말하기를, “두(豆)는 나무로 만드는데, 높고 낮은 것과 깊고 얕은 것, 입지름과 발지름은 모두 변(籩)의 제도에 의한다.”라고 했다. 釋奠儀云豆以木爲之高下湥淺口徑足徑幷依籩制[7] |  한국전통지식포탈[6] |

| 종묘의궤 | 두 | documents | <종묘의궤 권1, 종묘제기도설(宗廟祭器圖說)> 『석전의』에 이르기를, 두(豆)는 나무로 만든다. 높이, 깊이, 입지름, 발의 지름은 모두 변(籩)의 제도를 따른다. 釋奠儀云豆以木爲之高下深淺口徑足徑竝依籩制][8] |  규장각한국학연구원[7] |

| 사직서의궤 | 두 | documents | <사직서의궤 권1, 제기도설(祭器圖說)> 『석전의(釋奠儀)』에 말하기를, “두(豆)는 나무[木]로 만드는데, 높고 낮은 것과 깊고 얕은 것, 입지름과 발지름은 모두 변(籩)의 제도에 의한다.”라고 했다. 釋奠儀云豆以木爲之高下㴱淺口徑足徑竝依籩制.[9] | |

| 경모궁의궤 | 두 | documents | <경모궁의궤 권1, 제기도설(祭器圖說)> 『석전의(釋奠儀)』에 이르기를, “두(豆)는 나무로 만든다. 높이와 깊이, 입지름과 발지름은 모두 변(籩)의 제도를 따른다.”라고 하였다. 『교특생(郊特牲)』에 이르기를, “변(籩)과 두(豆)에 물품은 물이나 흙에서 나는 것으로 한다.”라고 하였다. 주(注)에 “변은 두 짝이 되는 물건이다.” 하였다. ○『빙례(聘禮)』에 이르기를, 소(疏)에 “모든 찬물(饌物)은 두(豆)에 담는 것이 기본이 된다.” 하였다. 『주례(周禮)』에 이르기를, 〈천관(天官)〉에 변인(籩人) 조가 있는데, 두(豆)는 해인(醢人) 조에 들어 있다. 釋奠儀云豆以木爲之高下深淺口徑足徑竝依籩制郊特牲云籩豆之實水土之品[注云籩是配豆之物○聘禮疏云凡饌以豆爲本]周禮天官有籩人而豆屬於醢人[10] |  한국전통지식포탈[8] |

| 순조국장도감의궤 | 두 | documents |  AKS Encyves[9] | |

| 정조국장도감의궤 | 두 | documents | <정조국장도감의궤 국장도감의궤 권2, 이방 명기질> 두(豆) 6는 가래나무[楸木]로 다듬어 만든다. 주둥이 둘레 지름 1寸 6分이다. 덮개[蓋]를 포함한 높이 2寸 5分이다. 흑진칠(黑眞漆)을 칠한다. ○ 주척(周尺)을 사용한다. 들어가는 것은 가래나무 길이 3寸, 사방[方] 2寸짜리 6片, 매칠(每漆) 2勺이다. 豆六用楸木磨造口圓徑一寸六分通蓋高二寸五分黑眞漆○用周尺所入楸木長三寸方二寸六片每漆二勺[11] |  한국전통지식포탈[10]  AKS Encyves[11] |

| 효의왕후국장도감의궤 | 두 | documents |  AKS Encyves[12] | |

| 종묘친제규제도설병풍[12] | 두 | documents |  AKS Encyves[13] | |

| 변 | 두 | isRelatedTo |  AKS Encyves[14] | |

| 멱 | 두 | goesWith |  AKS Encyves[15] | |

| 비-匕 | 두 | goesWith |  AKS Encyves[16] | |

| 두 | 사직제 | isUsedIn | ||

| 두 | 길례 | isUsedIn | ||

| 두 | 흉례 | isUsedIn | ||

| 제기 | 두 | hasPart | ||

| 두 | 석전의 | references |

Spatial Data

Spatial Information Nodes

| gid | region | label | hanja | latitude | longitude | altitue | description |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

Spatial Relations

| source | target | relation | attribute |

|---|---|---|---|

Temporal Data

Temporal Information Nodes

| tid | timeSpan | label | hanja | lunarDate | solarDate | indexDate | description |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

Temporal Relations

| source | target | relation | attribute |

|---|---|---|---|

Online Reference

| type | resource | title | description/caption | URL |

|---|---|---|---|---|

| 도설 | 세종실록오례 | 길례 서례 / 제기도설 / 두 | http://sillok.history.go.kr/id/kda_20002008_002 | |

| 도설 | 국조오례의 | 두 | http://kyudb.snu.ac.kr/book/text.do?book_cd=GK00185_00&vol_no=0001 | |

| 참고 | 조선시대 왕실문화 도해사전 | 두 | http://kyujanggak.snu.ac.kr/dohae/sub/schDetail.jsp?no=D0319&category=A&sWord=두 | |

| 참고 | 한국전통지식포탈 | 두 | http://www.cbd-chm.go.kr/home/rsc/rsc01003p_6.do?dt_gbn=TC&data_gbn_cd=BIO&cls_no=120000023992&cls_id=13392&pageIndex=34 | |

| 참고 | 조선왕조실록사전 | 변두(籩豆) | http://encysillok.aks.ac.kr/Contents/index?Contents_id=00013450 | |

| 참고 | 한국민족문화대백과사전 | 두 | http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/SearchNavi?keyword=두&ridx=0&tot=1795 | |

| 참고 | 위키 실록사전 | 변두(籩豆) | http://dh.aks.ac.kr/sillokwiki/index.php/변두(籩豆) | |

| 참고 | AKS Encyves | 두 | http://dh.aks.ac.kr/Encyves/wiki/index.php/두 | |

| 도해 | 세종실록오례 | 두 | http://sillok.history.go.kr/images/slkimg/ida_040006a02.jpg |

- type: 해설, 참고, 3D_모델, VR_영상, 도해, 사진, 동영상, 소리, 텍스트

Bibliography

| author | title | publication | edition | URL |

|---|---|---|---|---|

| 박봉주, | 「조선시대 국가 제례(祭禮)와 변두(豆)의 사용」, 『동방학지』159, | 연세대학교 국학연구원, 2012. | ||

| 박봉주, | 「조선시대 국가 祭禮와 준․뢰의 사용」, 『조선시대사학보』58, | 조선시대사학회, 2011. | ||

| 박수정, | 「조선초기 의례(儀禮)제정과 희준(犧尊)·상준(象尊)의 역사적 의미」, 『조선시대사학보』60, | 조선시대사학회, 2012. | ||

| 최순권, | 「종묘제기고(宗廟祭器考)」, 『종묘대제문물』60, | 궁중유물전시관, 2004. | ||

| 최순권, | 「조선시대 이준(彛尊)에 대한 고찰」, 『생활문물연구』14, | 국립민속박물관, 2004. | ||

| 정소라, | 「조선전기 길례용 분청사기 연구 -충효동요지 출토유물을 중심으로-」, 『미술사학연구』223, | 조선시대사학회, 1999. | ||

| 하은미, | 「종묘제기와 조선시대 제기도설 연구」, | 고려대학교 석사학위논문, 2010. | ||

| 김종일, | 「조선후기 종묘제기와 유기장의 제작기술 연구」, | 한서대학교 석사학위논문, 2015. | ||

| 김종임, | 「조선왕실 금속제기 연구 : 종묘제기를 중심으로」, 『미술사학연구』제277호, | 한국미술사학회, 2013. | ||

| 손명희, | 「조선의 국가 제사를 위한 그릇과 도구」, 『조선의 국가의례, 오례』, | 국립고궁박물관, 2015, 85~136쪽. | ||

| 이귀영, | 「종묘제례의 제기와 제수의 진설 원리」, 『한국미술사교육학회지』제27호, | 한국미술사교육학회, 2013. | ||

| 국립고궁박물관, | 『종묘, 조선의 정신을 담다』, | 국립고궁박물관, 2014. | ||

| 궁중유물전시관, | 『종묘대제문물』, | 궁중유물전시관, 2004. |

Notes

- ↑ 이문주, "두",

『한국민족문화대백과사전』online , 한국학중앙연구원. - ↑ 『세종실록』 128권, 오례 길례 서례 제기도설, 오례 / 길례 서례 / 제기도설 / 두,

『조선왕조실록』online , 국사편찬위원회. - ↑ 『세종실록』 128권, 오례 길례 서례 제기도설, 오례 / 길례 서례 / 제기도설 / 두,

『조선왕조실록』online , 국사편찬위원회.

『세종실록』 128권, 오례 길례 서례 제기도설, 두",『한국전통지식포털』online , 특허청. - ↑ 『國朝五禮序例』 1권, 길례 제기도설, 豆,

『규장각원문검색서비스』online , 서울대학교 규장각한국학연구원.

『국조오례의서례』 1권, 길례 제기도설, 두,『한국전통지식포털』online , 특허청. - ↑ 『국조상례보편』, 도설(圖說), 발인(發引), 두,

『한국전통지식포털』online , 특허청. - ↑ 『춘관통고』 86권, 흉례, 두,

『한국전통지식포털』online , 특허청. - ↑ 『대한예전』 3권, 길례 제기도설, 두,

『한국전통지식포털』online , 특허청. - ↑ 『종묘의궤』 1권, 종묘제기도설, 두,

『한국전통지식포털』online , 특허청. - ↑ 『사직서의궤』 1권, 종묘제기도설, 두,

『한국전통지식포털』online , 특허청. - ↑ 『경모궁의궤』 1권, 제기도설, 두,

『한국전통지식포털』online , 특허청. - ↑ 『정조국장도감의궤』 국장도감의궤 권2, 이방 명기질, 두,

『한국전통지식포털』online , 특허청. - ↑ "종묘친제규제도설병풍",

『한국 기록유산 Encyves』online , 한국학중앙연구원.

Semantic Network Graph