악학궤범

| 악학궤범(樂學軌範) | |

| 대표명칭 | 악학궤범 |

|---|---|

| 한자표기 | 樂學軌範 |

| 유형 | 고서 |

| 저자 | 성현,유자광,신말평,박곤,김복근 |

| 간행시기 | 1493년 |

| 시대 | 조선 |

| 수량 | 9권 3책 |

목차

정의

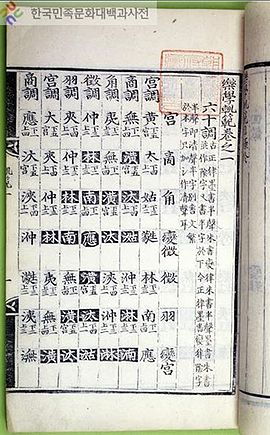

조선시대의 의궤(儀軌)와 악보를 정리하여 성현(成俔), 유자광 등이 편찬한 음악서이다.

내용

악학궤범의 편찬

1493년(성종 24)에 예조판서 성현, 장악원제조 유자광(柳子光), 장악원주부 신말평(申末平), 전악 박곤(朴棍)·김복근(金福根) 등은 왕명을 받아 편찬한 음악서이다. 당시 장악원에 있던 의궤와 악보가 오래되어 헐었고 요행히 남은 것들도 모두 엉성하고 틀려서, 그것을 수교(讎校:다른 것과 대조하며 교정함)하기 위하여 새로운 악규책(樂規冊)을 편찬하게 되었다. 1610년(광해군 2)에 복각되었으며, 1655년(효종 6)과 1743년(영조 19)에 다시 복각되었다. [1]

악학궤범의 내용

12율의 결정(決定)과 여러 제향에 쓰이는 악조(樂調)에서부터 악기의 진설(陳設), 정재춤의 진퇴(進退), 악기·의물(儀物)·관복(冠服)에 이르기까지, 제향·조회·연향의 음악 연주에 필요한 사항들을 빠짐 없이 망라하였으며, 특히 성종 당시의 아악·당악·향악 등 음악 전반을 포함하였다. 음악의 있는 그대로의 모습을 그린 기술법을 채택하였는데, 그 내용이 치밀하고 정확하게 기술되었다. 그리하여 임진왜란 이후 소실된 악기와 악제를 복원하는데 중요한 자료로 이용되었다. [2]

악학궤범의 가치

오늘날에도 성종 당시의 음악 전반을 자세히 기술한 『악학궤범』 이 폐절(廢絶)된 음악을 복구하는 실용적인 면에서 뿐만 아니라, 학술적면에서도 중요시된다. 성종 당시의 음악을 기준으로 하여, 그 이전과 그 이후의 음악을 비교, 연구하는 데 귀중한 자료이며, 또 한편 「동동」과 「정읍사」의 기사는 국어국문학에 중요한 자료를 제공하고 있다. [3]

지식 관계망

관계정보

| 항목A | 항목B | 관계 | 비고 |

|---|---|---|---|

| 조선 성종 | 악학궤범 편찬 | A는 B를 명령하였다 | 1493년 |

| 악학궤범 편찬 | 악학궤범 | A는 B와 관련이 있다 | |

| 성현 | 악학궤범 편찬 | A는 B에 참여하였다 | |

| 유자광 | 악학궤범 편찬 | A는 B에 참여하였다 | |

| 신말평 | 악학궤범 편찬 | A는 B에 참여하였다 | |

| 박곤 | 악학궤범 편찬 | A는 B에 참여하였다 | |

| 김복근 | 악학궤범 편찬 | A는 B에 참여하였다 | |

| 장악원 | 신말평 | A는 B를 구성원으로 갖는다 | |

| 장악원 | 유자광 | A는 B를 구성원으로 갖는다 | |

| 동동 | 악학궤범 | A는 B에 언급된다 | |

| 정읍사 | 정읍사 | A는 B에 언급된다 |

시간정보

| 시간정보 | 내용 |

|---|---|

| 1493년 | 조선 성종의 명으로 성현, 유자광, 신말평, 박곤, 김복근 등이 악학궤범을 편찬하였다. |

| 1655년 | 악학궤범이 복각되었다. |

| 1743년 | 악학궤범이 복각되었다. |

주석

- ↑ 윤미용, "악학궤범",

『한국민족문화대백과사전』online , 한국학중앙연구원. - ↑ 윤미용, "악학궤범",

『한국민족문화대백과사전』online , 한국학중앙연구원. - ↑ 윤미용, "악학궤범",

『한국민족문화대백과사전』online , 한국학중앙연구원.

참고문헌

더 읽을거리

- 단행본

- 이혜구,『악학궤범』, 국립국악원, 2000.

- 남상숙,『악학궤범 악론 연구』, 민속원, 2009.

- 논문

- 박은옥, 「《악학궤범》의 적(篴)과 퉁소(洞簫)」, 『국악원논문집』28, 국립국악원, 2013.

- 송방송, 「《악학궤범》의 음악사학적 소명」, 『진단학보』77, 진단학회, 1994.

- 웹자원

- "예악 정신과 음악-악학궤범 서문", 사료로 본 한국사,

『우리역사넷』online , 국사편찬위원회. - "악학궤범", 교과서 속 이미지 자료,

『우리역사넷』online , 국사편찬위원회.

- "예악 정신과 음악-악학궤범 서문", 사료로 본 한국사,