문경 봉암사 지증대사탑비

| 문경 봉암사 지증대사탑비 (聞慶 鳳巖寺 智證大師塔碑) |

|

| 대표명칭 | 문경 봉암사 지증대사탑비 |

|---|---|

| 영문명칭 | Stele for Buddhist Monk Jijeung at Bongamsa Temple, Mungyeong |

| 한자 | 聞慶 鳳巖寺 智證大師塔碑 |

| 이칭 | 봉암사 지증대사 적조탑비 |

| 주소 | 경상북도 문경시 가은읍 원북리 485 |

| 문화재 지정번호 | 국보 제315호 |

| 문화재 지정일 | 2010년 01월 04일 |

| 찬자 | 최치원(崔致遠) |

| 서자 | 석혜강(釋慧江) |

| 각자 | 석혜강(釋慧江) |

| 서체 | 행서(行書) |

| 승려 | 도헌(道憲) |

| 건립연대 | 924년 |

| 승탑 | 문경 봉암사 지증대사탑 |

|

|

|

정의

경상북도 문경시 가은읍 봉암사(鳳巖寺)에 있는 통일신라의 승려 지증대사 도헌(智證大師 道憲, 824-882)의 탑비.

내용

개요

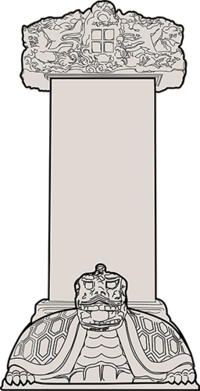

봉암사지증대사적조탑비는 경상북도 문경시 가은읍 원북리 봉암사 경내에 있다. 귀부 및 이수, 비좌의 조각이 뛰어나서 보물 제138호로 지정되었다. 비신의 높이는 273cm, 너비 164cm, 두께 23cm이다. 탑비는 최치원(崔致遠)이 지은 사산비명(四山碑銘)의 하나로 유명하다. 지증대사(智證大師)는 진골출신으로 속성이 김씨이고, 법호는 도헌(道憲)이며, 선종 9산문의 하나인 희양산문(曦陽山門)을 개창한 사람이다. 824년(헌덕왕 16)에 태어나 9세에 출가하였고, 이후 여러 사찰에서 교화활동을 벌였다. 879년(헌강왕 5) 56세에 대사가 소유하고 있던 전장(田莊) 500결을 사찰에 희사하였고, 이 해에 심충(沈忠)이 희사한 땅에 봉암사(鳳巖寺)를 창건하고 희양산문을 개창하여 제자들을 양성하였다. 진경대사는 진골출신으로서 신라 왕실과 매우 밀접한 관계를 맺었으며, 헌강왕의 부름을 받아 경주의 월지궁(月池宮)에 나아가 직접 설법하기도 하였다. 대사는 882년(헌강왕 8) 41세의 나이로 입적하였고, 헌강왕은 885년에 왕명으로 최치원(崔致遠)에게 진경대사의 비문을 짓게 하였다. 893년(진성여왕 7) 무렵에 최치원이 비문을 완성하였고, 탑비는 그 보다 훨씬 늦은 924년(경애왕 1)에 건립되었다. 비문에서 신라불교사를 크게 3기로 구분하였고, 제3기를 선종의 시대라고 정리하였다. 진경대사는 일찍이 신라사회에 수입된 북종선(北宗禪)을 계승하여 신라 하대에 비로소 들어오기 시작한 남종선과 구별되었다. 비문의 내용은 신라 선종사 이해에 있어 가장 중요한 사료일 뿐만 아니라 신라시대 토지소유관계, 전장(田莊)의 성격 등을 연구할 때에도 기초 자료로 적극 활용되고 있다. -한국금석문

비문

1963년 1월 21일 보물 제138호로 지정되었으며, 2010년 1월 4일 국보 제315호로 승격지정되었다. 높이 2.73m, 너비 l.64m, 두께 23cm이다. 재료는 편마암이다. 비의 조출(彫出)이 뚜렷하고 이수(螭首)의 조형등은 다양하여, 사실성(寫實性)을 띠고 있다. 귀부(龜趺)와 이수가 완전히 보존되어 있으며, 귀두(龜頭)는 이미 용두화(龍頭化)되어 있다. 비좌(碑座)의 각면에 비천상(飛天像)을 각출(刻出)한 점 등은 통일신라시대 성기(盛期)의 요약된 강렬한 표현기법이 말단장식화(末端裝飾化)되는 기법이라 할 수 있다. 최치원이 지은 사산비명(四山碑銘)의 하나로 통일신라 때 세워졌다. 구산선문의 하나인 희양산문의 개조 지증(智證:824∼882)을 기리는 내용을 담고 있다. 비문에 따르면 882년(헌강왕 8) 지증이 입적하자 왕이 시호를 내리고 적조라는 탑호와 함께 비명을 최치원에게 짓게 하였다. 최치원의 관직명으로 보아 비문은 893년(진성여왕 7)에 작성된 것으로 보이며 탑이 건립된 것은 그로부터 30년 뒤인 924년(경애왕 1)이었다. 분황사의 혜강(慧江)이 글씨를 썼으며 글씨 크기는 2cm로 왕희지체의 영향을 받은 행서이다. 선종사 연구에 귀중한 자료가 되는 탑비이다. -두산

지식관계망

"그래프 삽입"

관련항목

| 항목A | 항목B | 관계 | 비고 |

|---|---|---|---|

| 문경 봉암사 지증대사탑비 | A는 B에 있다 | ||

| 문경 봉암사 지증대사탑비 | A는 B의 이름을 지었다 | ||

| 문경 봉암사 지증대사탑비 | A는 B를 위한 비이다 | ||

| 문경 봉암사 지증대사탑비 | A는 B가 비문을 지었다 | ||

| 문경 봉암사 지증대사탑비 | A는 B가 비문을 썼다 | ||

| 문경 봉암사 지증대사탑비 | A는 B가 비문을 새겼다 | ||

| 문경 봉암사 지증대사탑비 | A는 B와 관련있다 |

시각자료

영상

- OPEN TV, "(3D 입체영상)문경 봉암사 지증대사탑비", YouTube, 게시일: 2016년 02월 08일.

주석

참고문헌