하동 쌍계사 진감선사탑비

| 하동 쌍계사 진감선사탑비 (河東 雙磎寺 眞鑑禪師塔碑) |

|

| 대표명칭 | 하동 쌍계사 진감선사탑비 |

|---|---|

| 한자 | 河東 雙磎寺 眞鑑禪師塔碑 |

| 이칭 | 쌍계사진감선사대공탑비(雙磎寺眞鑑禪師大空塔碑) |

| 주소 | 경남 하동군 화개면 쌍계사길 59 |

| 문화재 지정번호 | 국보 47호 |

| 문화재 지정일 | 1962.12.20 |

| 찬자 | 최치원(崔致遠) |

| 서자 | 최치원(崔致遠) |

| 각자 | 환영(奐榮) |

| 서체 | 전서(篆書) |

| 승려 | 혜소(慧昭) |

| 승탑 | 하동 쌍계사 승탑 |

|

|

|

정의

경상남도 하동군 화개면 쌍계사에 있는 통일신라시대의 고승 진감선사(眞鑑禪師) 혜소(慧昭)의 탑비.

내용

탑비

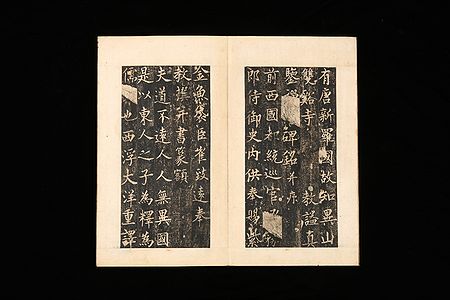

전체높이 3.63m, 비신높이 2.13m, 너비 1.035m, 두께 22.5㎝. 국보 제47호로 지정되어 있다.

귀부(龜趺)와 이수(螭首) 및 탑신이 완전한 탑비로, 신라 말기에 나타나는 탑비 양식에 따라 귀두(龜頭)는 용두화(龍頭化)되었으며, 귀부의 등에는 6각의 귀갑문(龜甲文)이 크고 간편하게 조식되어 있다. 이수에는 보주를 다투는 반룡(蟠龍: 승천하지 아니한 용)이 조각되었고, 이수 앞면 가운데에는 전액(篆額)이 양각되었으며, 그 위로 앙련판(仰蓮瓣) 위에 보주를 얹었다.[1] 이수의 앞면 중앙에는 ‘해동고진감선사비’라는 비의 명칭이 새겨져 있다. [2]

비문

850년 선사가 입적하고 삼기(三紀, 36년)가 지난 뒤, 신라 헌강왕이 시호를 진감선사라 추증하고, 탑이름을 대공령탑이라 하였다.

| |

헌강대왕께서 지극한 덕화를 넓히고 참된 종교(禪宗)를 흠앙하시어 '진감선사(眞鑑禪師)'라고 추시하시고 탑이름을 '대공령탑'이라 하셨다. 그리고 전각을 허락하여 길이 명예를 전하도록 하시었다. | |

| 출처: 최영성, 『교주 사산비명』, 이른아침, 2014, 209쪽. | ||

그러나 비석이 세워지기 전에 헌강왕이 죽고 뒤이어 정강왕이 즉위하였다. 정강왕은 최치원에게 명하여 비명을 짓도록 하였다. 그리하여 진성여왕 원년(887년)에 비가 세워진다. 환영(奐榮) 스님이 글자를 새겼다.

진감선사 탑비의 비문은 건립 연대를 알 수 있는 비면 부분이 훼손되었으나, 다행히 1725년(조선 영조 1)에 목판에 그대로 본떠 새긴 비문이 있어 887년임을 알 수 있다. 비문의 글씨는 2cm 정도의 해서로 위아래로 긴 짜임새를 하고 있다.[3]

하동 쌍계사 진감선사탑비는 1936년 7월 지진으로 인하여 하동 쌍계사 진감선사탑비가 일부 훼손되었다.[4]

지식관계망

"그래프 삽입"

시각자료

가상현실

- 차후 있을 답사 후 보완..

갤러리

영상

- [주요 뉴스] KBS뉴스9 경남 – 지진 시대, 문화재 보호 `고심`(2016.10.11.화)

관련항목

| 항목A | 항목B | 관계 | 비고 |

|---|---|---|---|

| 하동 쌍계사 진감선사탑비 | 진감선사 혜소 | A는 B를 위한 비이다 | |

| 하동 쌍계사 진감선사탑비 | 하동 쌍계사 | A는 B에 있다 | |

| 하동 쌍계사 진감선사탑비 | 최치원 | A는 B가 비문을 지었다 | 887년 |

| 하동 쌍계사 진감선사탑비 | 최치원 | A는 B가 비문을 썼다 | 887년 |

| 하동 쌍계사 진감선사탑비 | 환영 | A는 B가 비문을 새겼다 | |

| 하동 쌍계사 진감선사탑비 | 사산비명 | A는 B에 포함된다 | |

| 하동 쌍계사 진감선사탑비 | 신라 헌강왕 | A는 B의 이름을 지었다 | 887년 |

주석

- ↑ "하동 쌍계사 진감선사탑비",

『한국민족문화대백과사전』online , 한국학중앙연구원. - ↑ "하동 쌍계사 진감선사탑비", 문화재 검색,

『문화유산정보』online , 문화재청. - ↑ "쌍계사 진감선사비명 탑본", 주요 소장품 검색,

『소장품』online , 국립중앙박물관 - ↑ " 稀有(희유)의 珍事實(진사실) 被害六日(피해육일)만에判明(판명)",『동아일보』, 작성일: 1936년 7월 11일

- ↑ "쌍계사 진감선사비명 탑본", 주요 소장품 검색,

『소장품』online , 국립중앙박물관. - ↑ "쌍계사 진감선사비 탑본", 주요 소장품 검색,

『소장품』online , 국립중앙박물관.

참고문헌