"분류두공부시"의 두 판 사이의 차이

Encyves Wiki

(→시간정보) |

|||

| 121번째 줄: | 121번째 줄: | ||

!style="width:20%px"|시간정보!!style="width:80%px"|내용 | !style="width:20%px"|시간정보!!style="width:80%px"|내용 | ||

|- | |- | ||

| − | | | + | |

| + | |1443년 || [[세종]]이 [[찬주부류두시]]의 편찬을 명하였다. | ||

|- | |- | ||

| − | | | + | |1443년 || [[집현전]]이 [[찬주분류두시]]을 간행하였다. |

|- | |- | ||

| − | | | + | |1481년 || [[성종]]이 {{PAGENAME}}의 편찬을 명하였다 |

|- | |- | ||

| − | | | + | |1482년 || [[홍문관]]이 {{PAGENAME}}을 간행하였다. |

|- | |- | ||

| − | |||

|} | |} | ||

| − | |||

| − | |||

==공간정보== | ==공간정보== | ||

2017년 3월 29일 (수) 15:25 판

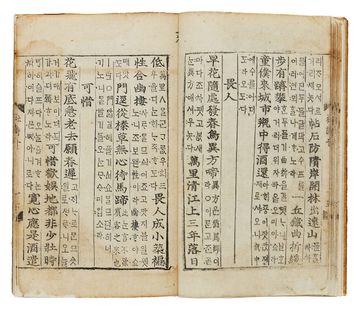

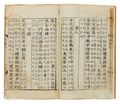

| 분류두공부시 언해 | |

| 한자명칭 | 分類杜工部詩 諺解 |

|---|---|

| 영문명칭 | A first copy of Korean annotation of Dubo’s poems |

| 작자 | 유윤겸, 의침 |

| 원저자 | 두보 |

| 작성시기 | 1482년(성종13)경 |

| 간행시기 | 조선전기 |

| 소장처 | 한국학중앙연구원 장서각 |

| 청구기호 | D3C-33C |

| 유형 | 고서 |

| 크기(세로×가로) | 29.4×14.4㎝ |

| 판본 | 금속활자본(을해자) |

| 수량 | 1冊 |

| 표기문자 | 한글, 한자 |

정의

두보의 시를 문신 유윤겸 등과 승려 의침이 언해하여 간행한 초간본

내용

두보杜甫의 시를 언해하여 간행한 초간본이다. 유교적 이념을 담은 두보의 한시는 조선시대에 들어 유독 중시되었다. 세종부터 성종에 걸쳐 왕명으로 유윤겸 등의 문신과 승려 의침에게 명하여 두보의 시 1,647편과 두보에게 다른 사람이 써준 시 16편을 주제별로 분류하여 언해하게 하였다. 전체 25권 17책이었는데, 현재 권1·2·4는 전하지 않는다. 한편 150여 년 뒤인 1632년(인조10)에는 오숙吳䎘이 초간본을 저본으로 교정본을 간행하기도 하였다. 초간본 『분류두공부시언해』는 최초의 국역 한시집이라는 의의를 지닌다. 중간본과 비교해 볼 때 지금은 사라진 순수 고유어를 풍부하게 구사하고 있으며 중간본에 보이지 않는 자음을 사용하고 있다는 점에서 국어국문학 연구에 매우 중요한 문헌이다."[1]

부연설명

- 세종대 집현전 학자들이 주도한 『찬주분류두시(纂註分類杜詩)』

- 성종대 홍문관 학자들이 주도한 『분류두공부시언해(分類杜工部詩諺解)』

- 성종대의 『분류두공부시언해』는 언해 본문에 한자의 음을 표시하지 않았다. 이는 왕권에 의한 사장[2]진흥책(詞章振興策)의 일환으로서 한문에 익숙한 사람들을 주요 대상으로 한것으로 추정된다. 이는 조선 전기 시단의 변화에서 두보를 중심으로 새로운 시학을 이끌어 갔던 사람들(유윤겸 등의 문신)이 중심이 되어 편찬작업에 참여했기 때문으로 보인다.

- 성종이 당시 두보 시의 주석서들이 번다할뿐만 아니라 서로 어긋나고 있으니 그 두시에 대한 해석을 정리하고 한글로 번역하여 간결한 하나의 정론을 만들어내라 명하였다.

- 유윤겸은 두시에 정통했던 유방선의 아들이다.

- 유윤겸은 세종대의 『찬주분류두시(纂註分類杜詩)』의 편찬작업에서 참여했다.

- 성종대 유윤겸과 홍문관 동료였던 이창신(李昌臣:1449~?)이 1480년 경연에서 젊은 문신들에게 두시를 공부해야 한다고 성종에게 건의했다. 그리고 유윤겸을 두시에 정통한 인물이라며 홍문관 문신들의 스승으로 추천했다. 이를 계기로 홍문관의 젊은 문신들이 두보의 시를 전격적으로 공부하는 장이 마련되었고, 이후에 이루어진 『분류두공부시언해(分類杜工部詩諺解)』 편찬 작업의 바탕이 되었다.

- 『분류두공부시언해(分類杜工部詩諺解)』 편찬 당시의 홍문관 관원들은 김종직을 중심으로 하는 지식인들이었다.

- 언해의 서문을 쓴 김흔은 김종직의 제자이다.

- 15세기 고려후기 이후 지속되어 왔던 송시풍에서 당시풍으로 시단(時壇)의 변화가 일어났다. 성종대가 되어서는 문장화국의 문학론과 태평성대를 칭송하는 야유문학, 그리고 유학적 문학론 사이의 간극이 커졌다. 이 사이에서 사장(詞章)의 능력을 갖춘 김종직 문하의 홍문관 문인들은 『분류두공부시언해(分類杜工部詩諺解)』를 편찬한 작업은 당시 문학의 논리를 정리하기 위한 국가적 작업이었다.

시각자료

관련항목

| 항목A | 항목B | 관계 | 비고 |

|---|---|---|---|

| 세종 | 찬주분류두시 | A는 B의 편찬을 명하였다 | 1443년 |

| 집현전 | 찬주분류두시 | A는 B를 저술하였다 | 1443년 |

| 신석조 | 집현전 | A는 B에 소속된다 | |

| 분류두공부시 | 찬주분류두시 | A는 B와 유사하다 | |

| 성종 | 분류두공부시 | A는 B의 편찬을 명하였다 | 1481년 |

| 유윤겸 | 분류두공부시 | A는 B를 저술하였다 | 1482년 |

| 의침 | 분류두공부시 | A는 B를 저술하였다 | 1482년 |

| 홍문관 | 분류두공부시 | A는 B를 저술하였다 | 1482년 |

| 유윤겸 | 유방선 | A는 B의 자식이다 | |

| 유윤겸 | 홍문관 | A는 B에 소속된다 | |

| 이창신 | 홍문관 | A는 B에 소속된다 | |

| 김흔 | 홍문관 | A는 B에 소속된다 | |

| 김종직 | 김흔 | A는 B의 스승이다 |

시간정보

| 시간정보 | 내용 |

|---|---|

| 1443년 | 세종이 찬주부류두시의 편찬을 명하였다. |

| 1443년 | 집현전이 찬주분류두시을 간행하였다. |

| 1481년 | 성종이 분류두공부시의 편찬을 명하였다 |

| 1482년 | 홍문관이 분류두공부시을 간행하였다. |

공간정보

| 중심 | 연결정보 | 공간정보이름 | 경도 | 위도 |

|---|---|---|---|---|

| 분류두공부시 | 소장처 | 한국학중앙연구원 장서각 | 37.39197 | 127.054387 |