"고종대례의궤"의 두 판 사이의 차이

(→해제) |

|||

| 23번째 줄: | 23번째 줄: | ||

=='''내용'''== | =='''내용'''== | ||

| − | + | [[고종]]을 [[황제]]로 추대하려는 움직임이 1896년 2월 [[아관파천]] 때부터 시작되었다. 상소가 지속적으로 올려지고, 역대 왕들의 치적을 정리하는 기구로 [[사례소|사례소(四禮所)]]가 설치되었다. [[사례소]]의 활동은 구체적으로 알려져 있지 않으나 직원의 한명이던 [[장지연|장지연(張志淵)]]이 [[대한예전|『대한예전(大韓禮典)』]]을 편찬하여 황제국 건설에 필요한 법제를 연구한 것으로 보인다. [[사례소]]가 활동한지 한달이 지난 1897년에 연호를 '건양(建陽)'에서 '광무(光武)'로 바꾸었다. 9월 21일에는 [[환구단]] 제도를 연구하고 위치를 정하게 했다. 10월 1일에 [[환구단]]을 세울 장소를 정하고 건축공사에 들어갔는데, 위치는 중국 사신이 머물던 [[태평관]]이 있던 곳이었다. [[고종]]을 [[황제]]로 추대하려는 상소가 끊이지 않았고, 현직 대신들이 집단적으로 [[고종]]을 만나고 칭제를 요청하였으며, 성균관 유생들도 집단 상소를 올렸지만 [[고종]]은 거절하였다. [[임진왜란]]과 [[병자호란]] 이후 [[명]]을 숭상하고 [[청]]을 배척하는 문화의식과 조선이 곧 명나라의 문화적 정통성을 계승하고 있는 유일한 중화이므로 [[황제]]의 정통은 우리에게 있다는 정통론이 밑바탕 깔리고, 각계각층의 합의가 이루어져 더 반대나 비판이 없어지자 10월 3일 [[고종]]은 칭제를 허락하였다.<ref>한영우, 『조선왕조 의궤-국가의례와 그 기록』, 일지사, 2005, 720~725쪽.</ref> | |

| + | <br/> | ||

| + | <br/> | ||

| + | 칭제가 결정되어 [[황제]] 즉위식을 준비하였는데, 기준은 [[대명집례|『대명집례(大明集禮)』]]였다. 10월 4일에는 [[황제]]와 [[황후]], [[황태자]]를 임명하기 위한 [[책문]]과 [[금보]]를 제작하기 시작하고, 10월 7일에는 [[경운궁 즉조당]]을 [[경운궁 태극전|태극전]]으로 이름을 격상시켰다. 10월 8일에는 [[사직단]]을 '태사(太社)'와 '태직(太稷)'으로 격상시키고, 10월 10일에는 [[책보]]를 궁안에 바치기 위한 행렬도인 '예궐반차도'를 [[황제]]와 [[황태자]]에게 바쳤다. 10월 11일 [[고종]]은 [[황태자]]를 데리고 [[환구단]]으로 가서 제물과 제기를 살피고 돌아왔는데, 10월 2일에 공사를 시작한 [[환구단]]이 9일만에 준공되었다는 것은 이미 사전에 준비가 있었음을 의미한다. [[고종]]은 국호를 '대한(大韓)'으로 하자고 제의했는데, 10월 8일 '대한 국새'를 만들기 위한 보문이 [[왕]]에게 보고된 바가 있어 이미 내정되어 있었음을 알 수 있다.<ref>한영우, 『조선왕조 의궤-국가의례와 그 기록』, 일지사, 2005, 725~726쪽.</ref> | ||

| + | <br/> | ||

| + | <br/> | ||

| + | 제천단인 [[환구단]]이 완성되고, 국새도 제작되고, 국호까지 정해져 황제 즉위를 위한 모든 준비가 끝나 10월 12일 새벽 [[고종]]은 백관들과 더불어 국새를 싣고 [[환구단|환구단(圜丘壇)]]에서 '환구고제(圜丘告祭)'를 올리고 황금색 의자에 앉아 국새를 받았다. [[황제]]는 [[황제의 대례복]]을 입어 명나라 [[황제]]의 즉위식을 따랐다. 즉위식을 마친 [[고종]]은 [[경운궁]]으로 돌아와 [[경운궁 태극전|태극전]]에서 백관의 축하를 받고,[[명성황후|왕후 민씨(閔氏)]]를 [[황후]]로, [[순종|태자]]를 [[황태자]]로 책봉하였다. 다음날인 10월 13일 새벽에 [[황제]]는 [[황후]]의 빈전에 가서 제사를 올리고 [[경운궁 태극전]]에 나아가 '대한'이라는 국호를 선포하면서 13개의 대사령을 반포했다. 그리고 왕실어른인 [[명헌태후|명헌태후(明憲太后)]]에게 [[옥보|옥보(玉寶)]]를 전하고, [[순명효황후|황태자비]]를 책봉하였다. 대한제국의 탄생과정을 정리한 이 의궤는 도감에서 편찬한 것이 아니고 [[책문]]과 [[금보]] 등을 [[태복사|태복사(太僕司)]]에 [[보책조성소]]라는 기구를 설치해 만들었다. 36면의 채색 반차도가 실려 있는데, 향과 보책을 싣고 가는 가마가 [[황제]]를 상징하는 황금색으로 그려져 있는 점이 특징이다.<ref>한영우, 『조선왕조 의궤-국가의례와 그 기록』, 일지사, 2005, 726~735쪽.</ref> | ||

===목록=== | ===목록=== | ||

| 29번째 줄: | 35번째 줄: | ||

===해제=== | ===해제=== | ||

| − | [http://kyujanggak.snu.ac.kr/ | + | 최형보, [http://kyujanggak.snu.ac.kr/home/index.do?idx=06&siteCd=KYU&topMenuId=206&targetId=379 고종대례의궤]", 의궤 검색, <html><online style="color:purple">『의궤 종합정보』<sup>online</sup></online></html>, 규장각한국학연구원. |

===판본=== | ===판본=== | ||

| 41번째 줄: | 47번째 줄: | ||

!style="width:30%"|항목A!!style="width:30%"|항목B!!style="width:25%"|관계!!style="width:15%"|비고 | !style="width:30%"|항목A!!style="width:30%"|항목B!!style="width:25%"|관계!!style="width:15%"|비고 | ||

|- | |- | ||

| − | | 고종대례의궤|| [[ | + | | 고종대례의궤 || [[고종]] || A는 B와 관련이 있다 || A edm:isRelatedTo B |

|- | |- | ||

| − | | 고종대례의궤|| [[ | + | | 고종대례의궤 || [[황제]] || A는 B와 관련이 있다 || A edm:isRelatedTo B |

|- | |- | ||

| − | | 고종대례의궤|| | + | | 고종대례의궤 || [[왕]] || A는 B와 관련이 있다 || A edm:isRelatedTo B |

|- | |- | ||

| − | | 고종대례의궤|| [[ | + | | 고종대례의궤 || [[왕의 대례복]] || A는 B를 기록하였다 || A ekc:mentions B |

| + | |- | ||

| + | | 고종대례의궤 || [[황제의 대례복]] || A는 B를 기록하였다 || A ekc:mentions B | ||

| + | |- | ||

| + | | 고종대례의궤 || [[등극례]] || A는 B를 기록하였다 || A ekc:documents B | ||

| + | |- | ||

| + | | 고종대례의궤 || [[규장각한국학연구원]] || A는 B에 소장되어 있다 || A edm:currentLocation B | ||

| + | |- | ||

| + | | 고종대례의궤 || [[한국학중앙연구원 장서각]] || A는 B에 소장되어 있다 || A edm:currentLocation B | ||

|} | |} | ||

| 122번째 줄: | 136번째 줄: | ||

* 서울대학교 규장각, 『규장각소장 의궤 해제집(3)』, 서울대학교 규장각, 2005. | * 서울대학교 규장각, 『규장각소장 의궤 해제집(3)』, 서울대학교 규장각, 2005. | ||

* 신명호, 『조선 왕실의 의례와 생활 궁중문화』, 돌베개, 2002. | * 신명호, 『조선 왕실의 의례와 생활 궁중문화』, 돌베개, 2002. | ||

| + | * 한영우, 『조선왕조 의궤-국가의례와 그 기록』, 일지사, 2005. | ||

[[분류:궁중기록화]] | [[분류:궁중기록화]] | ||

[[분류:의궤]] | [[분류:의궤]] | ||

2017년 9월 21일 (목) 14:10 판

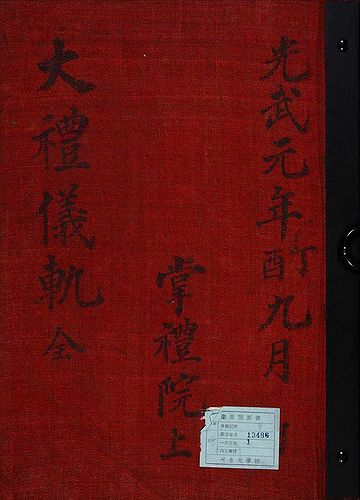

| 고종대례의궤 (高宗大禮儀軌) |

|

규장각한국학연구원 의궤(http://kyujanggak.snu.ac.kr/center/main/main.jsp) |

|

| 대표명칭 | 고종대례의궤 |

|---|---|

| 한자표기 | 高宗大禮儀軌 |

| 주제 | 황제등극의례 |

| 작성주체 | 보책조성소(寶冊造成所) |

| 의례담당자 | 심순택(沈舜澤) |

| 작성지역 | 한성부 |

| 작성시기 | 1898년(광무 2년) |

| 소장처(원소장처) | 규장각한국학연구원(장례원) |

| 판본 | 필사본 |

| 표기문자 | 한자, 이두 |

| 수량 | 총 1책 179장 |

| 크기 | 44.2×31.8 |

| 도설 | 33면(채색) |

| 반차도 | 34면(채색) 총 길이: 약 1,088㎝ |

목차

정의

1897년 고종(高宗)이 대한제국(大韓帝國)의 황제로 즉위한 과정을 기록한 의궤이다.

내용

고종을 황제로 추대하려는 움직임이 1896년 2월 아관파천 때부터 시작되었다. 상소가 지속적으로 올려지고, 역대 왕들의 치적을 정리하는 기구로 사례소(四禮所)가 설치되었다. 사례소의 활동은 구체적으로 알려져 있지 않으나 직원의 한명이던 장지연(張志淵)이 『대한예전(大韓禮典)』을 편찬하여 황제국 건설에 필요한 법제를 연구한 것으로 보인다. 사례소가 활동한지 한달이 지난 1897년에 연호를 '건양(建陽)'에서 '광무(光武)'로 바꾸었다. 9월 21일에는 환구단 제도를 연구하고 위치를 정하게 했다. 10월 1일에 환구단을 세울 장소를 정하고 건축공사에 들어갔는데, 위치는 중국 사신이 머물던 태평관이 있던 곳이었다. 고종을 황제로 추대하려는 상소가 끊이지 않았고, 현직 대신들이 집단적으로 고종을 만나고 칭제를 요청하였으며, 성균관 유생들도 집단 상소를 올렸지만 고종은 거절하였다. 임진왜란과 병자호란 이후 명을 숭상하고 청을 배척하는 문화의식과 조선이 곧 명나라의 문화적 정통성을 계승하고 있는 유일한 중화이므로 황제의 정통은 우리에게 있다는 정통론이 밑바탕 깔리고, 각계각층의 합의가 이루어져 더 반대나 비판이 없어지자 10월 3일 고종은 칭제를 허락하였다.[1]

칭제가 결정되어 황제 즉위식을 준비하였는데, 기준은 『대명집례(大明集禮)』였다. 10월 4일에는 황제와 황후, 황태자를 임명하기 위한 책문과 금보를 제작하기 시작하고, 10월 7일에는 경운궁 즉조당을 태극전으로 이름을 격상시켰다. 10월 8일에는 사직단을 '태사(太社)'와 '태직(太稷)'으로 격상시키고, 10월 10일에는 책보를 궁안에 바치기 위한 행렬도인 '예궐반차도'를 황제와 황태자에게 바쳤다. 10월 11일 고종은 황태자를 데리고 환구단으로 가서 제물과 제기를 살피고 돌아왔는데, 10월 2일에 공사를 시작한 환구단이 9일만에 준공되었다는 것은 이미 사전에 준비가 있었음을 의미한다. 고종은 국호를 '대한(大韓)'으로 하자고 제의했는데, 10월 8일 '대한 국새'를 만들기 위한 보문이 왕에게 보고된 바가 있어 이미 내정되어 있었음을 알 수 있다.[2]

제천단인 환구단이 완성되고, 국새도 제작되고, 국호까지 정해져 황제 즉위를 위한 모든 준비가 끝나 10월 12일 새벽 고종은 백관들과 더불어 국새를 싣고 환구단(圜丘壇)에서 '환구고제(圜丘告祭)'를 올리고 황금색 의자에 앉아 국새를 받았다. 황제는 황제의 대례복을 입어 명나라 황제의 즉위식을 따랐다. 즉위식을 마친 고종은 경운궁으로 돌아와 태극전에서 백관의 축하를 받고,왕후 민씨(閔氏)를 황후로, 태자를 황태자로 책봉하였다. 다음날인 10월 13일 새벽에 황제는 황후의 빈전에 가서 제사를 올리고 경운궁 태극전에 나아가 '대한'이라는 국호를 선포하면서 13개의 대사령을 반포했다. 그리고 왕실어른인 명헌태후(明憲太后)에게 옥보(玉寶)를 전하고, 황태자비를 책봉하였다. 대한제국의 탄생과정을 정리한 이 의궤는 도감에서 편찬한 것이 아니고 책문과 금보 등을 태복사(太僕司)에 보책조성소라는 기구를 설치해 만들었다. 36면의 채색 반차도가 실려 있는데, 향과 보책을 싣고 가는 가마가 황제를 상징하는 황금색으로 그려져 있는 점이 특징이다.[3]

목록

시목(時日), 좌목(座目), 조칙(詔勅), 장례원진본(掌禮院奏本), 의주(儀註), 보식(寶式), 금책문(金冊文), 봉리식(封裏式), 감결(甘結), 재용(財用), 상전(賞典), 의궤사례(儀軌事例)

해제

최형보, 고종대례의궤", 의궤 검색,

판본

규장각한국학연구원: (奎 13484), (奎 13487), (奎 13488), (奎 13489-1), (奎 13489-2)

한국학중앙연구원 장서각: (K2-2626), (K2-2627)

일본 궁내청: (305-132)

지식 관계망

관계정보

| 항목A | 항목B | 관계 | 비고 |

|---|---|---|---|

| 고종대례의궤 | 고종 | A는 B와 관련이 있다 | A edm:isRelatedTo B |

| 고종대례의궤 | 황제 | A는 B와 관련이 있다 | A edm:isRelatedTo B |

| 고종대례의궤 | 왕 | A는 B와 관련이 있다 | A edm:isRelatedTo B |

| 고종대례의궤 | 왕의 대례복 | A는 B를 기록하였다 | A ekc:mentions B |

| 고종대례의궤 | 황제의 대례복 | A는 B를 기록하였다 | A ekc:mentions B |

| 고종대례의궤 | 등극례 | A는 B를 기록하였다 | A ekc:documents B |

| 고종대례의궤 | 규장각한국학연구원 | A는 B에 소장되어 있다 | A edm:currentLocation B |

| 고종대례의궤 | 한국학중앙연구원 장서각 | A는 B에 소장되어 있다 | A edm:currentLocation B |

시간정보

| 시간 | 내용 |

|---|---|

| 1897년 9월 17일 | 고종이 황제에 등극하였다 |

| 1897년 | 『고종대례의궤』가 편찬되었다 |

공간정보

| 위도 | 경도 | 내용 |

|---|---|---|

| 37.5650628 | 126.9796916 | 사적 제157호인 환구단(圜丘壇)에서 고종이 환구고제를 거행하였다 |

시각자료

가상현실

황제의 상징 물품 행렬

| 번호 | 이미지 | 대상 | 설명 | 복장/복식 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | |

욕석(褥席) | aa | 황건 황의 |

| 1 | |

독보상(讀寶床) | aa | 황건 황의 |

| 1 |  |

배안상(排案床) | aa | 황건 황의 |

| 2 | |

연배군(輦陪軍) | aa | 황건 황의 |

| 3-1 | |

봉옥보관(捧玉寶官) | aa | 백관의 조복 |

| 3-2 | |

거옥보안집사(擧玉寶案執事) | aa | 백관의 조복 |

| 3-2 | |

욕석집사(褥席執事) | aa | 백관의 조복 |

| 3-3 | |

궁내부대신(宫内府大臣) | aa | 백관의 조복 |

| 3-3 | |

장례원경(掌禮院卿) | aa | 백관의 조복 |

| 3-3 | |

홍문관학사(弘文館學士) | aa | 백관의 조복 |

| 3-3 | |

농상공부대신(農商工部大臣) | aa | 백관의 조복 |

| 3-4 | |

궁내부주사(宫内府主事) | aa | 백관의 조복 |

| 3-4 | |

장례원주사(掌禮院主事) | aa | 백관의 조복 |

| 3-4 | |

홍문관시독(弘文館侍讀) | aa | 백관의 조복 |

| 3-4 | |

농상공부주사(農商工部主事) | aa | 백관의 조복 |

| 4 | |

별감동(别監蕫) | aa | 백관의 상복 |

주석

- ↑ 한영우, 『조선왕조 의궤-국가의례와 그 기록』, 일지사, 2005, 720~725쪽.

- ↑ 한영우, 『조선왕조 의궤-국가의례와 그 기록』, 일지사, 2005, 725~726쪽.

- ↑ 한영우, 『조선왕조 의궤-국가의례와 그 기록』, 일지사, 2005, 726~735쪽.

참고문헌

더 읽을거리

- 김문식, 신병주 저, 『조선 왕실기록문화의 꽃 의궤』, 돌베개, 2005.

- 서울대학교 규장각, 『규장각소장 분류별의궤해설집』, 서울대학교 규장각, 2005.

- 서울대학교 규장각, 『규장각소장 의궤 해제집(3)』, 서울대학교 규장각, 2005.

- 신명호, 『조선 왕실의 의례와 생활 궁중문화』, 돌베개, 2002.

- 한영우, 『조선왕조 의궤-국가의례와 그 기록』, 일지사, 2005.